⼈材開発部門の役割【第6回 ⼈が育つ職場とは?】

⼈材開発部門に期待される役割と取り組み

最終回である今回では、⼈材開発部門に期待される役割と取り組みについて述べたうえで、それらの取り組みによって効果をあげるための課題を押さえる。

⼈が育つ職場とは?

これまで5回にわたり稿を重ねてきたが、ここで改めて、「職場における⼈材育成」に関する考え⽅を整理しておくことにしよう。

職場での⼈材育成といって真っ先に思い浮かぶのがOJT であるが、計画通りに進めるには困難な状況が多いというのが共通の悩みである。その要因として「育成する時間がとれない」、「指導⼒に⾃信がない」、「世代間ギャップが埋められない」といった声が聞かれる。これらは今に始まったことではなく、OJT という⾔葉が⽇本に広まり始めた時点から、すでに阻害要因としてあげられていた。

そこで、従来からのOJT のアプローチを⾒つめ直し、職場での⼈材育成を新たな視点から再構築しようというのが本テーマの発端であり、前回まで述べてきた内容である。

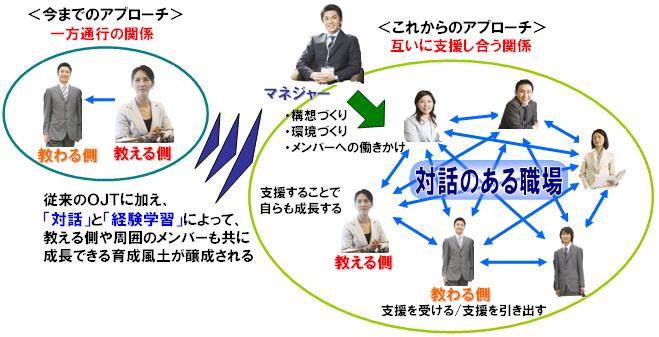

従来からのOJT に代表される⼈材育成の⽅法は、「教える側」と「教わる側」がいわばマンツーマンで向き合い、⽂字通り「教える側」が「教わる側」に教え込み育てていくという構図であった。

この関係のなかに、前述した共通の悩みが潜んでいる。

私達が考える新しいアプローチは、まずは「教える」、「教わる」の⼀⽅通⾏的な関係に縛られることなく、「教える側も成⻑する(させる)」という、相互成⻑を目的とした⼈材育成に主眼を置いた。

これは従来のOJT で副次的に期待される効果として扱われてきた「教える側の成⻑」を、教わる側とほぼ同じバランスで実現させようというものである。もちろん、教わる側の新⼊社員や若⼿の成⻑に対するプライオリティが⾼くなる前提ではあるが、彼らに対する⼀⽅的な指導だけではなく、「教わる側」との関わりを通じて、彼らから「教える側」が成⻑させてもらおうという発想を盛り込んだ。

同時に、教える側の負荷が⾼いというイメージがつきまとう1対1の閉じた関係性を開放し、職場では誰もが教え、誰もが教わるという、成⻑を⽀援し合う関係性に⼒点を置いた。

ときには教え、ときには教わり、ときには⼀緒に学ぶ機会を創出することによって、成⻑につながる多くの気づきを双⽅が得ることが期待できる。この「互いに⽀援し合い、皆で成⻑していく」という新しいアプローチにより、⼈が育つ職場づくりが可能になると考えたのである(図1)。

そのために重要となるのが、「経験学習」モデルに沿った成⻑プロセスと、互いの関係性を⾼めることに⼤きく影響を与える「対話」なのである。さらに、この2つの要素を円滑に職場で機能させるためには、マネジャーの果たす役割も重要であることを、前回までに述べてきた。

職場での⼈材育成といって真っ先に思い浮かぶのがOJT であるが、計画通りに進めるには困難な状況が多いというのが共通の悩みである。その要因として「育成する時間がとれない」、「指導⼒に⾃信がない」、「世代間ギャップが埋められない」といった声が聞かれる。これらは今に始まったことではなく、OJT という⾔葉が⽇本に広まり始めた時点から、すでに阻害要因としてあげられていた。

そこで、従来からのOJT のアプローチを⾒つめ直し、職場での⼈材育成を新たな視点から再構築しようというのが本テーマの発端であり、前回まで述べてきた内容である。

従来からのOJT に代表される⼈材育成の⽅法は、「教える側」と「教わる側」がいわばマンツーマンで向き合い、⽂字通り「教える側」が「教わる側」に教え込み育てていくという構図であった。

この関係のなかに、前述した共通の悩みが潜んでいる。

私達が考える新しいアプローチは、まずは「教える」、「教わる」の⼀⽅通⾏的な関係に縛られることなく、「教える側も成⻑する(させる)」という、相互成⻑を目的とした⼈材育成に主眼を置いた。

これは従来のOJT で副次的に期待される効果として扱われてきた「教える側の成⻑」を、教わる側とほぼ同じバランスで実現させようというものである。もちろん、教わる側の新⼊社員や若⼿の成⻑に対するプライオリティが⾼くなる前提ではあるが、彼らに対する⼀⽅的な指導だけではなく、「教わる側」との関わりを通じて、彼らから「教える側」が成⻑させてもらおうという発想を盛り込んだ。

同時に、教える側の負荷が⾼いというイメージがつきまとう1対1の閉じた関係性を開放し、職場では誰もが教え、誰もが教わるという、成⻑を⽀援し合う関係性に⼒点を置いた。

ときには教え、ときには教わり、ときには⼀緒に学ぶ機会を創出することによって、成⻑につながる多くの気づきを双⽅が得ることが期待できる。この「互いに⽀援し合い、皆で成⻑していく」という新しいアプローチにより、⼈が育つ職場づくりが可能になると考えたのである(図1)。

そのために重要となるのが、「経験学習」モデルに沿った成⻑プロセスと、互いの関係性を⾼めることに⼤きく影響を与える「対話」なのである。さらに、この2つの要素を円滑に職場で機能させるためには、マネジャーの果たす役割も重要であることを、前回までに述べてきた。

図1 ⼈が育つ職場の姿

このようにこれまでの紹介内容を整理してみたが、⼈が育つ職場づくりを展開しようとしても、実は容易に実践できることではない。そこで実際に社内に適合する形にアレンジし、組織的に展開するうえで重要な役割を果たす存在として、⼈材開発部門に期待が寄せられるのである。

従来の OJT については、「職場(現場)単位で展開すること」という認識が独り歩きし、それが「⼈材開発部門が関与する必要はない」と曲解され、結果として期待されている成果をあげられないという状況に陥っている組織は決して少なくないはずである。

以降、⼈材開発部門の果たすべき役割と取り組みについて紹介していこう。

従来の OJT については、「職場(現場)単位で展開すること」という認識が独り歩きし、それが「⼈材開発部門が関与する必要はない」と曲解され、結果として期待されている成果をあげられないという状況に陥っている組織は決して少なくないはずである。

以降、⼈材開発部門の果たすべき役割と取り組みについて紹介していこう。

⼈材開発部門に期待される役割と取り組み

競争環境が激化するなかで、⼈材開発部門には企業がめざす戦略を実現するために必要な⼈材像を明らかにし、要求される能⼒を獲得するための⼈材開発戦略を策定したうえでの活動が期待されている。そこには、⼈が育つ職場づくりの推進を⽀援するという役割も含まれている。では、具体的にはどのような取り組みをすべきなのだろうか。

その取り組みには、「職場における⼈材育成活動の⽀援」を中⼼に、より的確な⽀援を⾏うための「職場の状況把握」、そしてそれに基づいた「職場づくりの施策設計」がある(図2)。

まず、中⼼となる「職場における⼈材育成活動の⽀援」から⾒ていこう。

これには、「共有・理解の⽀援」、「実践展開の⽀援」、「定着化の⽀援」の3つがある。

その取り組みには、「職場における⼈材育成活動の⽀援」を中⼼に、より的確な⽀援を⾏うための「職場の状況把握」、そしてそれに基づいた「職場づくりの施策設計」がある(図2)。

まず、中⼼となる「職場における⼈材育成活動の⽀援」から⾒ていこう。

これには、「共有・理解の⽀援」、「実践展開の⽀援」、「定着化の⽀援」の3つがある。

「共有・理解の⽀援」は、職場で⼈を育てる前提として、⾃社にはどのような⼈材が求められているのか、なぜ職場で⼈を育てることが必要なのか、そのために 誰が何をすることが求められるのかを明確にし、共通理解させることが目的である。具体的には、組織の⼈材育成体系や教育体系に基づいて、マネジャーや育成者(教える側)を対象として実施する研修などがある。

そして、実際の職場における⼈材育成活動を促進することを目的として⾏うのが「実践展開の⽀援」である。

例えば、育成者の⻁の巻であるガイドブックや、育成状況や効果を確認するための計画書・チェックリストといったツールの提供などをあげることができる。

そして、その実践展開を⼀過性のものとしないために⾏うのが「定着化の⽀援」である。

例えば、活動記録を登録するデータベースの開設、活動中の育成者を集めたミーティングの開催があげられる。こうした取り組みによって、成功・失敗事例の情報を共有し、各⾃が次の⼀⼿を打つためのヒントを得ることができる。

こうした⽀援を地道に⾏うだけでも、⼈が育つ職場づくりを効果的に進めることはできる。さらに、それを職場の成果から組織全体の成果に昇華させるためには、これに連動させる形で「職場の状況把握」とそれに基づいた「職場づくりの施策設計」を⾏うことが求められる。

「職場の状況把握」では、めざすべき⽅向性を定めたうえで組織の到達状況を描き、それに対する組織・職場の実態を把握する。

具体的に⾔えば、組織の経営理念や⾏動基準に基づいて、⼈材育成理念や⼈材開発戦略を策定し、各職場のマネジャーが職場のめざす姿や求める⼈材像を具体的に描き、それに対する職場の現状をつかむことを指す。例えば、診断ツールを活⽤して現状をデータで定量的に把握するとともに、職場マネジャーやメンバーに対するヒアリングによって実態を定性情報という形で収集し、両者を勘案して読み込むことがこれに当たる。

次に、把握した職場の現状から「職場づくりの施策設計」を⾏う。

現状にあわせた施策の設計・⽴案、制度・しくみの構築、研修プログラムの整備などが該当する。

具体的には、⼈材育成をより意識した視点での目標設定や評価・⾯談、昇進・昇格・ローテーションなど、各種⼈事制度の⾒直しや運⽤についての再検討があり、さらに⼈材育成体系・教育体系の構築や個々の研修企画・設計、さらには職場の⼈材育成に有効な情報の収集や共有のしくみづくりなどを⾏うことがあげられる。

このように、「職場における⼈材育成活動の⽀援」には「職場の状況把握」と「職場づくりの施策設計」が密接に関わっている。すべてをまんべんなく実践することが理想ではあるが、現実的には難しいことである。

では、どうしたらよいか。まず、⾃社の取り組みの現状を確認していただきたい。そして、どの⽀援に取 り組んでいるかを把握したうえで、個々の取り組みが連動して相乗効果を⽣み出せないか、そのために取り組み⽅を変える必要がないかを検討する。さらに、全体の効果を⾼めるために次に取り組むべき⽀援活動は何かを考え、点から線、さらに線から⾯へと広げていくためのシナリオを描いていくとよいだろう。

いずれにしても、⼈材開発部門は組織の⼈材開発活動全体を⾒て、個々の取り組みの整合性や相乗効果を確保し、組織と個⼈の成⻑と発展に貢献していくことを念頭に置いて活動することが求められる。

そして、実際の職場における⼈材育成活動を促進することを目的として⾏うのが「実践展開の⽀援」である。

例えば、育成者の⻁の巻であるガイドブックや、育成状況や効果を確認するための計画書・チェックリストといったツールの提供などをあげることができる。

そして、その実践展開を⼀過性のものとしないために⾏うのが「定着化の⽀援」である。

例えば、活動記録を登録するデータベースの開設、活動中の育成者を集めたミーティングの開催があげられる。こうした取り組みによって、成功・失敗事例の情報を共有し、各⾃が次の⼀⼿を打つためのヒントを得ることができる。

こうした⽀援を地道に⾏うだけでも、⼈が育つ職場づくりを効果的に進めることはできる。さらに、それを職場の成果から組織全体の成果に昇華させるためには、これに連動させる形で「職場の状況把握」とそれに基づいた「職場づくりの施策設計」を⾏うことが求められる。

「職場の状況把握」では、めざすべき⽅向性を定めたうえで組織の到達状況を描き、それに対する組織・職場の実態を把握する。

具体的に⾔えば、組織の経営理念や⾏動基準に基づいて、⼈材育成理念や⼈材開発戦略を策定し、各職場のマネジャーが職場のめざす姿や求める⼈材像を具体的に描き、それに対する職場の現状をつかむことを指す。例えば、診断ツールを活⽤して現状をデータで定量的に把握するとともに、職場マネジャーやメンバーに対するヒアリングによって実態を定性情報という形で収集し、両者を勘案して読み込むことがこれに当たる。

次に、把握した職場の現状から「職場づくりの施策設計」を⾏う。

現状にあわせた施策の設計・⽴案、制度・しくみの構築、研修プログラムの整備などが該当する。

具体的には、⼈材育成をより意識した視点での目標設定や評価・⾯談、昇進・昇格・ローテーションなど、各種⼈事制度の⾒直しや運⽤についての再検討があり、さらに⼈材育成体系・教育体系の構築や個々の研修企画・設計、さらには職場の⼈材育成に有効な情報の収集や共有のしくみづくりなどを⾏うことがあげられる。

このように、「職場における⼈材育成活動の⽀援」には「職場の状況把握」と「職場づくりの施策設計」が密接に関わっている。すべてをまんべんなく実践することが理想ではあるが、現実的には難しいことである。

では、どうしたらよいか。まず、⾃社の取り組みの現状を確認していただきたい。そして、どの⽀援に取 り組んでいるかを把握したうえで、個々の取り組みが連動して相乗効果を⽣み出せないか、そのために取り組み⽅を変える必要がないかを検討する。さらに、全体の効果を⾼めるために次に取り組むべき⽀援活動は何かを考え、点から線、さらに線から⾯へと広げていくためのシナリオを描いていくとよいだろう。

いずれにしても、⼈材開発部門は組織の⼈材開発活動全体を⾒て、個々の取り組みの整合性や相乗効果を確保し、組織と個⼈の成⻑と発展に貢献していくことを念頭に置いて活動することが求められる。

取り組みの効果性を⾼めるための課題

1つは、⼈材開発部門と職場(現場)との関係性の強化である。

職場の実態を把握し最善の⽀援を検討するうえでも、職場(現場)に対して積極的にアプローチし続けることが⼤切である。

もう1つは、⼈材開発部門のスタッフの専門性を⾼めることである。

職場の課題解決と⼈材開発を結びつける、⼈材開発のノウハウを提供するといった形で⼈材開発部門が影響⼒を発揮し、職場任せになりがちな職場の⼈材育成活動に伴⾛することで、活動の質を⾼めることが期待できる。そのような⽀援を⾏うために、⼈材開発部門のスタッフの能⼒開発は不可 ⽋である。

まとめ:⼈が育つ職場づくりにむけて

⼈が育つ職場づくりでは、こうした地道な活動を粘り強く継続しなければならず、それは決して容易なことではないかもしれない。それでも、組織の未来を担う⼈材を育て続けるためにも、これまでに紹介してきた考え⽅について、是非とも積極的に舵を取り、推進していただきたい。