成⻑につながる メンバー同⼠の関係性【第3回 ⼈が育つ職場とは?】

「⼈の成⻑」と「他者」

こういった⼈の成⻑に⼤きな影響を与える経験からの学びを、さらに充実させる要素がある。それは「他者」である。

職場で仕事をするうえでは、上司、先輩、同僚、部下など多かれ少なかれ、さまざまな⼈とかかわる機会がある。そのかかわりが⼈の成⻑に何らかの影響を与えていることは⾃明であり、すでに、職場における他者との関係性が私たちの能⼒向上に関与していることは定量的・定性的に明らかになっている(※1)。

今回は、「教える側」、「教わる側」といった⼀⽅通⾏の枠組みを取り去り、メンバー同⼠が相互に気づきを与え合う関係性に着目した⼈材育成について、皆さんと⼀緒に考えていきたい。

メンバー同⼠の「対話」を活⽤した⼈材育成

成⻑に結びつく関係性を築き上げるために有効だと考えられるのが「対話」である。

「対話」とはアメリカの物理学者、デヴィッド・ボーム博⼠が中⼼となり提唱した⽅法だ(※2)。

⽇本でも「対話」に関する書籍が何冊か出版されている。「対話」はビジネスに限らず、さまざまなコミュニケーションの場で活⽤できるが、ここでは、「職場において、成⻑につながるメンバー同⼠の関係性を築き上げるための対話」について考えてみたい。

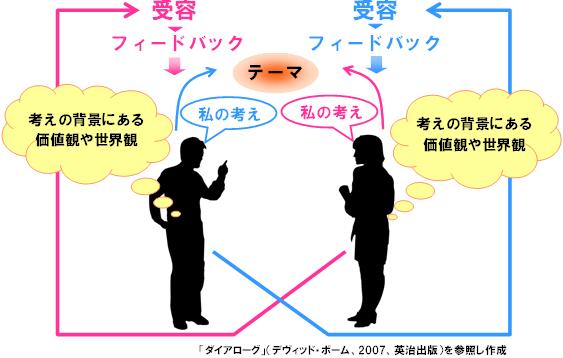

産業能率⼤学の「職場における⼈材育成プロジェクト」では、「対話」を「お互いの背景を理解したうえで、考えを受容し、フィードバックし合うコミュニケーション」と定義している。

図表1 では、「対話」の⼀連の流れを⽰した。

テーマに対して、表⾯的に表れた相⼿の「考え」を直接受けとめるのではなく、その「考え」の背景にある価値観や世界観を理解したうえで受容する。そして、受容した内容について、相⼿に気づきを与えるフィードバックをする。これが「対話」の⼀連の流れである。

⼤切なのは、互いに偏⾒や先⼊観を持たず、相⼿の価値観を受け⼊れながら、意図的にフィードバックを⾏うことである。

職場のメンバー同⼠でお互いの成⻑を意識した「対話」を⾏うと次のような3つの利点がある。

「対話」とはアメリカの物理学者、デヴィッド・ボーム博⼠が中⼼となり提唱した⽅法だ(※2)。

⽇本でも「対話」に関する書籍が何冊か出版されている。「対話」はビジネスに限らず、さまざまなコミュニケーションの場で活⽤できるが、ここでは、「職場において、成⻑につながるメンバー同⼠の関係性を築き上げるための対話」について考えてみたい。

産業能率⼤学の「職場における⼈材育成プロジェクト」では、「対話」を「お互いの背景を理解したうえで、考えを受容し、フィードバックし合うコミュニケーション」と定義している。

図表1 では、「対話」の⼀連の流れを⽰した。

テーマに対して、表⾯的に表れた相⼿の「考え」を直接受けとめるのではなく、その「考え」の背景にある価値観や世界観を理解したうえで受容する。そして、受容した内容について、相⼿に気づきを与えるフィードバックをする。これが「対話」の⼀連の流れである。

⼤切なのは、互いに偏⾒や先⼊観を持たず、相⼿の価値観を受け⼊れながら、意図的にフィードバックを⾏うことである。

職場のメンバー同⼠でお互いの成⻑を意識した「対話」を⾏うと次のような3つの利点がある。

- ⾃分の考えを⾔葉に出して相⼿に伝えようとすることにより、⾃分の考えを整理、再確認することができる。

- 他者の考えを受容し、⾃分の考えと照らし合わせることにより、新しい視点で物事を考えることができる。

- 他者からフィードバックを受けることにより、⾃分の考えについて客観的に振り返ることができる。

この3つの利点によって相互に気づきを与え合い、お互いの成⻑につながると考えられる。

このように、「対話」はメンバー同⼠が相互に気づきを与え合う関係性を築くための効果的な⼿法であると考えられる。では、「対話」を⾏うためには具体的にどのようなことに注意をして相⼿とコミュニケーションをとれば良いのだろうか?

ここからは、職場メンバーの成⻑につながる「対話」を⾏うための要点について話を進める。

このように、「対話」はメンバー同⼠が相互に気づきを与え合う関係性を築くための効果的な⼿法であると考えられる。では、「対話」を⾏うためには具体的にどのようなことに注意をして相⼿とコミュニケーションをとれば良いのだろうか?

ここからは、職場メンバーの成⻑につながる「対話」を⾏うための要点について話を進める。

「対話」の要点

【考えを受けとめる】

「何をいまさら」と思われるかもしれないが、⾃分の主観や固定観念にとらわれず、相⼿の考えを受けとめることは意外と難しい。

例えば、ベテラン社員は新⼊社員の意⾒をしっかりと受けとめているだろうか︖表⾯的には聞いているように振る舞っていても、「まだまだ新⽶だから」、「意⾒を⾔うには⼗年早い」などと思ってはいないだろうか?

「対話」を⾏うためには、⾃分の主観や固定観念にとらわれることなく、相⼿の考えとその背景にある価値観や世界観を受けとめることが⼤切である。

【考えと共に背景にある価値観を伝える】

相⼿に⾃分の考えを伝えるとき、その背景にある価値観や世界観も伝えることで、「だからあの⼈はこんなことを⾔っているんだ」と聴き⼿の納得感を⾼めることができる。

背景にある価値観を伝えるという⾏為は、以前ならば会社の⾏事や飲み会といった場⾯でも⾏われていたが、昨今ではそのような機会もかなり少なくなってきている。

これからは、職場というフォーマルな場⾯で繰り返し「対話」を⾏うことにより、メンバー同⼠が価値観や世界観を分かち合い、共有することが求められている。

【フィードバックする】

「対話」におけるフィードバックは、相⼿の考えに対して⾃分の考えを伝えるだけではなく、振り返りの機会を与えることや、新たな気づきや発⾒を⽣み出すことを目的としている。

第2回で述べた「経験学習」の省察のプロセスにおいても、⾃らの振り返りのみならず、他者からの視点によるフィードバックが加わると、振り返りをさらに促進し、より多くの気づきが得られる。

「対話」のきっかけ

例えば、皆さんの⽇常の業務場⾯を思い出してほしい。上司や同僚に悩み事を相談しているうちに解決策が思いついたという経験はないだろうか?おそらく、⾃分の考えを⾔葉にしているうちに、混沌としていた考えが無意識のうちに整理されたからであろう。

もう⼀つ例を挙げると、会議などの場⾯で「あれ︖これはどんな意味だろう?」と思い、意味を確認するために相⼿に問いかけ、そのやりとりがきっかけで気づきを得たことはないだろうか?

つまり、⽇常のちょっとした場⾯で⾃分の考えを⾔葉にして相⼿に伝えたり、相⼿の考えをもう少し深く知るために「問い」を投げかけることがきっかけとなり「対話」が始まると考えられる。

「対話」を活⽤した若⼿社員の育成

最後に、「対話」を活⽤した若⼿社員の育成について考えていきたい。

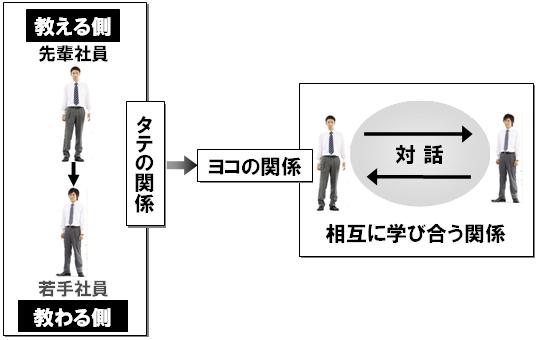

冒頭でも述べたとおり、これまでに⾏われていた若⼿社員の育成は、「教える側」から「教わる側」に対する上から下への⼀⽅通⾏のタテの関係性で語られる場合が多かった。

それに対し、「対話」を活⽤すれば、図表2のように「教わる側」が学ぶだけではなく、「教える側」と「教わる側」が相互に学び合う双⽅向のヨコの関係性を築くことが可能になる。

ここで着目したいのは、これまで「教える側」であった先輩社員も若⼿社員の育成を通じて学び、成⻑できることだ。「対話」を活⽤した育成では、教える側に若⼿社員の考えや価値観をしっかり受けとめ、本⼈に気づきを与えるための「問い」や「フィードバック」を真剣に考えることが求められる。こうした⾏為のなかに多くの気づきがあり、先輩社員も学び、成⻑していくのである。

また、若⼿社員の考えを受けとめ、フィードバックすることは、本⼈に気づきを促すだけではない。⾃分がしていること、考えていることをしっかりと受けとめてもらえることは、先輩社員が思っている以上に若⼿社員のやる気や、やりがいの発揮につながる。

⼀番良くないのは、若⼿社員をほったらかしにしてしまうことだ。「対話」によるフィードバックは、「私はあなたをしっかりと⾒ていますよ」という先輩社員からの意思表⽰とも⾔えるのだ。

冒頭でも述べたとおり、これまでに⾏われていた若⼿社員の育成は、「教える側」から「教わる側」に対する上から下への⼀⽅通⾏のタテの関係性で語られる場合が多かった。

それに対し、「対話」を活⽤すれば、図表2のように「教わる側」が学ぶだけではなく、「教える側」と「教わる側」が相互に学び合う双⽅向のヨコの関係性を築くことが可能になる。

ここで着目したいのは、これまで「教える側」であった先輩社員も若⼿社員の育成を通じて学び、成⻑できることだ。「対話」を活⽤した育成では、教える側に若⼿社員の考えや価値観をしっかり受けとめ、本⼈に気づきを与えるための「問い」や「フィードバック」を真剣に考えることが求められる。こうした⾏為のなかに多くの気づきがあり、先輩社員も学び、成⻑していくのである。

また、若⼿社員の考えを受けとめ、フィードバックすることは、本⼈に気づきを促すだけではない。⾃分がしていること、考えていることをしっかりと受けとめてもらえることは、先輩社員が思っている以上に若⼿社員のやる気や、やりがいの発揮につながる。

⼀番良くないのは、若⼿社員をほったらかしにしてしまうことだ。「対話」によるフィードバックは、「私はあなたをしっかりと⾒ていますよ」という先輩社員からの意思表⽰とも⾔えるのだ。

図表2 学び合う関係

今回は、「対話」に焦点を当てて、メンバー同⼠が相互に気づきを与え合う関係性に着目した⼈材育成について述べてきた。ただし、これを実現するためには、「対話」を⾏うための⼟台となる⼈を育てる職場風⼟があることが前提となる。第4回では、「⼈を育てる職場風⼟を創り出す」ことに焦点を当てる。

※1『職場学習論』中原 淳著、東京⼤学出版会、2010 年11 ⽉

※2『ダイアローグ』デヴィッド・ボーム著、⾦井真⼸訳、英治出版、2007 年10 ⽉

※2『ダイアローグ』デヴィッド・ボーム著、⾦井真⼸訳、英治出版、2007 年10 ⽉