⼈材育成の現状と課題【第1回 ⼈が育つ職場とは?】

なぜ、⼈材育成がうまくいかないのか︖

第1回として、⼈材育成の現状と課題について、新⼊社員育成を題材にして考察していく。

新⼊社員は、育たない? 育てられない?

新⼊社員の育成には、さまざまな問題が提起されている。

代表的なものとしてあげられるのが、“ゆとり世代”に代表される、新⼊社員の特性論とでもいうべき、「今どきの新⼊社員」問題、そしてもう1つが、新⼊社員を育てようとする⾃覚の不⾜や、多忙で育てるための時間がとれないといった「新⼊社員を育てることができない環境」の問題である。

「今どきの新⼊社員」を語るとき、「安定志向」、「グローバル志向が弱い」、「真⾯目だが快活さに乏しい」、「ストレス耐性が弱い」など、消極的な⾯ばかりが強調され、こうした新⼊社員の特性が育てられない要因として取り上げられることが多い。

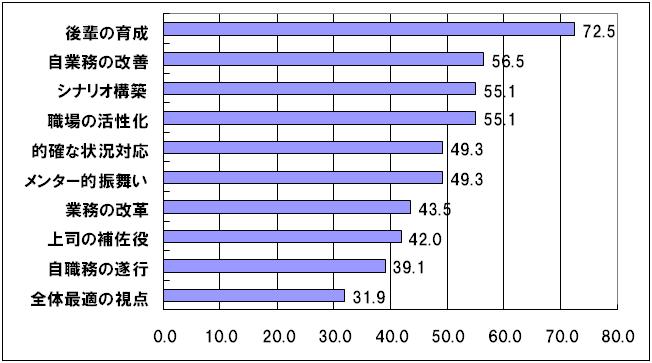

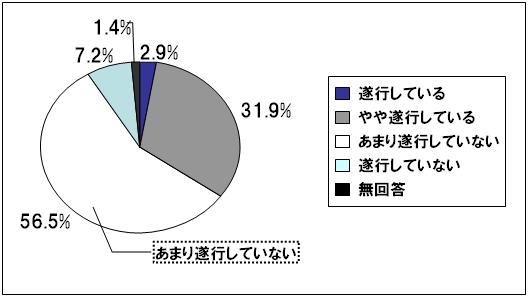

また、「新⼊社員を育てることができない環境」について、産業能率⼤学で企業の教育担当者を対象に⾏った調査結果(図表1、2)から、ある特徴が⾒えてきた。

「中堅社員に求める役割」に対する回答の第1位が「後輩の育成」となっているが、その⼀⽅で、「後輩の育成」を“遂⾏している” は、わずか2.9%であり、“やや遂⾏している” と合わせても3割程度にとどまっている。つまり、後輩育成への期待と実際の取り組み状況には⼤きな隔たりがある。

代表的なものとしてあげられるのが、“ゆとり世代”に代表される、新⼊社員の特性論とでもいうべき、「今どきの新⼊社員」問題、そしてもう1つが、新⼊社員を育てようとする⾃覚の不⾜や、多忙で育てるための時間がとれないといった「新⼊社員を育てることができない環境」の問題である。

「今どきの新⼊社員」を語るとき、「安定志向」、「グローバル志向が弱い」、「真⾯目だが快活さに乏しい」、「ストレス耐性が弱い」など、消極的な⾯ばかりが強調され、こうした新⼊社員の特性が育てられない要因として取り上げられることが多い。

また、「新⼊社員を育てることができない環境」について、産業能率⼤学で企業の教育担当者を対象に⾏った調査結果(図表1、2)から、ある特徴が⾒えてきた。

「中堅社員に求める役割」に対する回答の第1位が「後輩の育成」となっているが、その⼀⽅で、「後輩の育成」を“遂⾏している” は、わずか2.9%であり、“やや遂⾏している” と合わせても3割程度にとどまっている。つまり、後輩育成への期待と実際の取り組み状況には⼤きな隔たりがある。

図表1 中堅社員に求める役割(複数回答)

図表2 「職場の後輩を計画的に指導・育成する」役割の現在の遂⾏状況

しかし、「育成できない」という問題は、今に始まった事なのであろうか?

⽇本産業訓練協会「企業内訓練の効果的な展開」によると、⾼度成⻑期である1966(昭和41)年において既に、「職場における⼈材育成を阻害する要因」として、「実施する余裕がない」、「⼈を育てるのは⾃分の仕事ではない」、「教える習慣が⾝についていない」といった問題提起がなされている。

実は、新⼊社員や後輩を「育成できない」という問題は、50年以上も前から存在し続けていたのである。

したがって、「育成できない」理由を「今どきの新⼊社員」や、「育成できない先輩や上司」だけで捉えているだけでは、いつまでたっても新⼊社員育成の根本的な問題解決にはつながらないであろう。

では、これらの問題にどう向き合えばよいのか?

私たちが考え出したのは、新⼊社員に「学び⽅を学ばせる」ことと、「他者との関係性に焦点を当てる」ことである。以降、事例を通じて、この2 点について触れていきたいと思う。

⽇本産業訓練協会「企業内訓練の効果的な展開」によると、⾼度成⻑期である1966(昭和41)年において既に、「職場における⼈材育成を阻害する要因」として、「実施する余裕がない」、「⼈を育てるのは⾃分の仕事ではない」、「教える習慣が⾝についていない」といった問題提起がなされている。

実は、新⼊社員や後輩を「育成できない」という問題は、50年以上も前から存在し続けていたのである。

したがって、「育成できない」理由を「今どきの新⼊社員」や、「育成できない先輩や上司」だけで捉えているだけでは、いつまでたっても新⼊社員育成の根本的な問題解決にはつながらないであろう。

では、これらの問題にどう向き合えばよいのか?

私たちが考え出したのは、新⼊社員に「学び⽅を学ばせる」ことと、「他者との関係性に焦点を当てる」ことである。以降、事例を通じて、この2 点について触れていきたいと思う。

新⼊社員フォロー研修をきっかけとした職場での新⼊社員育成促進事例

ある企業で実施した新⼊社員フォロー研修の事例を通じて、皆さんと⼀緒に考えていきたい。

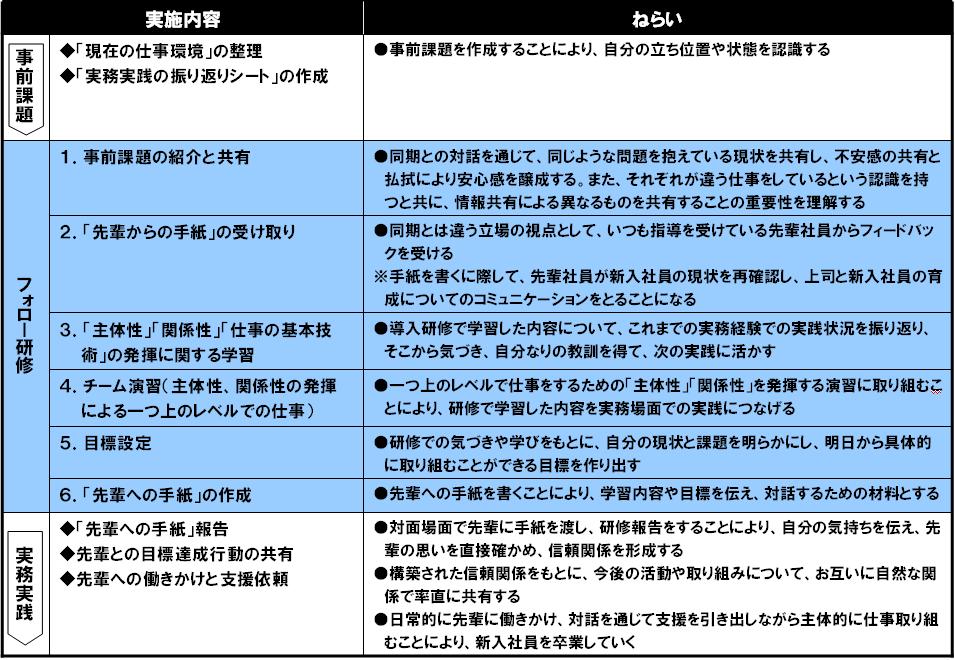

この研修では2 つの⼯夫を施している(図表3)。

1つは、新⼊社員が配属されてからの実務実践の経験をフォロー研修の場で⼀緒に振り返り、同期との関係性を深めるとともに、さらなる成⻑に向けた意識を⾼め、課題を⾒出すことである。

そしてもう1つは、研修とその後の実務実践の連動や、先輩や上司との関係性を促進する仕掛けを研修に組み込むことである。それにより、新⼊社員がより多くの気づきを得ることを狙ったのである。

まず新⼊社員は、研修の事前課題として、⾃分が所属する職場や仕事の状況などを図で表した「現在の仕事環境」と、配属されてからの経験や仕事のやりがいを時系列で書き表した「実務実践の振り返りシート」を作成する。これらを研修の場に持ち寄り、⼊社時以来の再会となる同期社員と、現状や配属後の経験を共有することにより、⾃分⾃⾝の現状の⽴ち位置を再認識することができる。

さらに、同期のさまざまな経験に触れることで、仕事の内容、仕事に対する考え⽅、⾟かったこと、楽しかったことなど、⾃分とは異なる環境や考え⽅があることをあらためて認識することができる。

このように「⾃分⾃⾝」を認識し、他者の経験との⽐較を通じて、新たな視点や、拡⼤された視野を獲得していくのである。

続いて、⽇頃指導を受けている先輩からの「⼿紙」を、新⼊社員⼀⼈ひとりに渡していく。

この「⼿紙」には、先輩から⾒た新⼊社員の「強み」や「弱み」、そして「期待」が書かれている。

「⼿紙」の存在は研修当⽇まで新⼊社員には秘密となっており、「⼿紙」を渡されると、その存在と内容に軽い衝撃を受ける。

しかし、⼿紙を読んだ新⼊社員の⼝から出るのは「ちゃんと⾃分のことを⾒てくれている」という素朴なひと⾔である。この⼿紙を目にすることで、同期とは異なる視点から、より客観的に⾃⼰を知ることが可能となる。そして何よりも、先輩社員から「⾒守られている」という、⼤きな励みを得て、つながりを感じることができたのである。

このような同期との振り返りや、先輩からの客観的なフィードバックを通じて、「気づき」や「学び」を得ることができることを理解する。

さらに、先輩への働きかけを促進するために、先輩宛ての「⼿紙」を作成し、研修後にその「⼿紙」を直接先輩に⼿渡し、研修での気づきや学びを報告する。それが、その後の先輩とのコミュニケーションの活性化につながった。

その報告の場で新⼊社員のこれからの成⻑の姿を共有し、今後の⽀援のあり⽅を話し合い、それが実践されていくという⾃然な流れの中で関係性が⽣まれ、⽇常の職場での育成へとつながっていったのである。

この研修では2 つの⼯夫を施している(図表3)。

1つは、新⼊社員が配属されてからの実務実践の経験をフォロー研修の場で⼀緒に振り返り、同期との関係性を深めるとともに、さらなる成⻑に向けた意識を⾼め、課題を⾒出すことである。

そしてもう1つは、研修とその後の実務実践の連動や、先輩や上司との関係性を促進する仕掛けを研修に組み込むことである。それにより、新⼊社員がより多くの気づきを得ることを狙ったのである。

まず新⼊社員は、研修の事前課題として、⾃分が所属する職場や仕事の状況などを図で表した「現在の仕事環境」と、配属されてからの経験や仕事のやりがいを時系列で書き表した「実務実践の振り返りシート」を作成する。これらを研修の場に持ち寄り、⼊社時以来の再会となる同期社員と、現状や配属後の経験を共有することにより、⾃分⾃⾝の現状の⽴ち位置を再認識することができる。

さらに、同期のさまざまな経験に触れることで、仕事の内容、仕事に対する考え⽅、⾟かったこと、楽しかったことなど、⾃分とは異なる環境や考え⽅があることをあらためて認識することができる。

このように「⾃分⾃⾝」を認識し、他者の経験との⽐較を通じて、新たな視点や、拡⼤された視野を獲得していくのである。

続いて、⽇頃指導を受けている先輩からの「⼿紙」を、新⼊社員⼀⼈ひとりに渡していく。

この「⼿紙」には、先輩から⾒た新⼊社員の「強み」や「弱み」、そして「期待」が書かれている。

「⼿紙」の存在は研修当⽇まで新⼊社員には秘密となっており、「⼿紙」を渡されると、その存在と内容に軽い衝撃を受ける。

しかし、⼿紙を読んだ新⼊社員の⼝から出るのは「ちゃんと⾃分のことを⾒てくれている」という素朴なひと⾔である。この⼿紙を目にすることで、同期とは異なる視点から、より客観的に⾃⼰を知ることが可能となる。そして何よりも、先輩社員から「⾒守られている」という、⼤きな励みを得て、つながりを感じることができたのである。

このような同期との振り返りや、先輩からの客観的なフィードバックを通じて、「気づき」や「学び」を得ることができることを理解する。

さらに、先輩への働きかけを促進するために、先輩宛ての「⼿紙」を作成し、研修後にその「⼿紙」を直接先輩に⼿渡し、研修での気づきや学びを報告する。それが、その後の先輩とのコミュニケーションの活性化につながった。

その報告の場で新⼊社員のこれからの成⻑の姿を共有し、今後の⽀援のあり⽅を話し合い、それが実践されていくという⾃然な流れの中で関係性が⽣まれ、⽇常の職場での育成へとつながっていったのである。

図表3 「新⼊社員フォロー研修をきっかけとした職場での新⼊社員育成促進」概要

「関係性」が新⼊社員と育成する側の双⽅を育成

1つは、新⼊社員が仕事での経験を振り返り、そこから気づき、学ぶことの重要性を認識し、「学び⽅を学ぶ」ことができたこと、それを他者(同期)との「関係性」を通じて⾏うことで、効果的に⾏うことを体得できたことである。

さらにこうした「経験の振り返りによる学習」を、先輩からの⼿紙による「フィードバック」によって、新たな気づきを得て、学習を深めることができた。そして、この「⼿紙」をきっかけに、それまで共有することのできなかった感情や思いをキャッチボールするようになり、お互いの「関係性」が促進され、「先輩が“教える”、新⼊社員が“教わる”という⼀⽅向の関係」から、先輩⾃⾝も新⼊社員とのやりとりを通じて、気づき学ぶことができる「学び合い成⻑し合う、双⽅向の関係」へと発展したのである。

この事例で⾒てきたように、「経験の振り返りによる学習」と「関係性」を促進する取り組みによって、職場で⽇常的にコミュニケーションをとりながら、⾃然な形で新⼊社員を育成できるようになり、育成する側にとっても、新⼊社員とのかかわりを通じたさらなる成⻑が可能になるのではないだろうか。

⼈が学び育つ職場環境をつくるために

なお、「経験の振り返りによる学習」と「関係性の促進による双⽅向の学習」の詳細、それらを踏まえたうえで整えるべき「⼈材育成を促進する職場環境」のあり⽅については、次号以降で順次紹介していく。