メンター制度の導⼊による 製造現場の若⼿社員育成【第5回 ⼈が育つ職場とは?】

⼈が育つ職場づくりの実践例

今回は、これまで紹介してきた「経験学習の⽀援」、「メンバー同⼠の関係性」、「⼈が育つ職場環境づくり」といったポイントをふまえ、実際の取り組み事例を紹介する。

製造現場のコミュニケーション改善策は︖

しかし、調査を進めるなかで社員同⼠が⽇頃お互いにコミュニケーションを取っておらず、仕事中に指導どころか意思疎通そのものがほとんど⾏われていないことが、それ以上に問題となっている実態が明らかになった。

同社では、社員は⼊社初年度こそ、さまざまな集合研修やOJT を受けるものの、2年目以降は管理職になるまで、そうした教育機会もほとんど⽤意されていなかった。そのため、業務遂⾏能⼒や仕事に対する意欲の向上が⼤きな課題となっていた。

メンター制度の検討

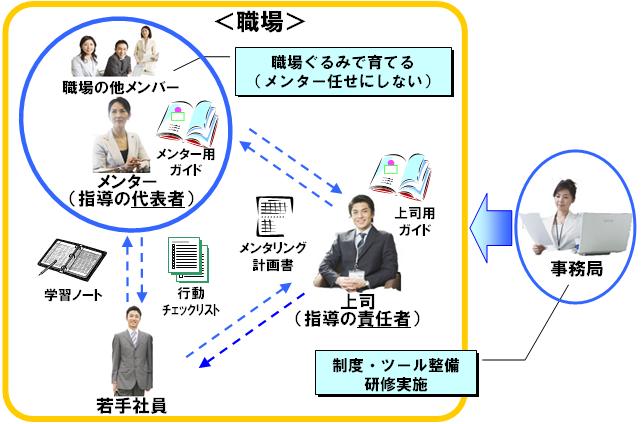

そこで同社では、⼊社2年目以降の若⼿社員に対し「メンター」と呼ばれる指導者(⼊社5年目以上の中堅社員が担当)をつけ、職場でのかかわりの中で指導・育成を⾏う制度を構築した(図1)。

図1 メンター制度の全体像

しかし、単にメンターを指名しただけではメンター本⼈に負荷が集中してしまうため、同社では「メンターはあくまで指導の代表者」であり、他のメンバーも含めた「職場全体で⼈を育てる」ことを運⽤の基本⽅針に据えた。

そして、職場上司を「メンター制度の責任者」として明確に位置づけることで、若⼿社員の指導をメンター任せにしない仕組みとした。

さらに、メンター経験者を優先的に管理者に推薦する仕組みとすることで、職場で⼈を育てる風⼟の醸成を狙ったのである。

そして、職場上司を「メンター制度の責任者」として明確に位置づけることで、若⼿社員の指導をメンター任せにしない仕組みとした。

さらに、メンター経験者を優先的に管理者に推薦する仕組みとすることで、職場で⼈を育てる風⼟の醸成を狙ったのである。

メンター制度を⽀えるさまざまなツール

【上司⽤/メンター⽤ガイド】

【若⼿社員⽤の学習ノート】

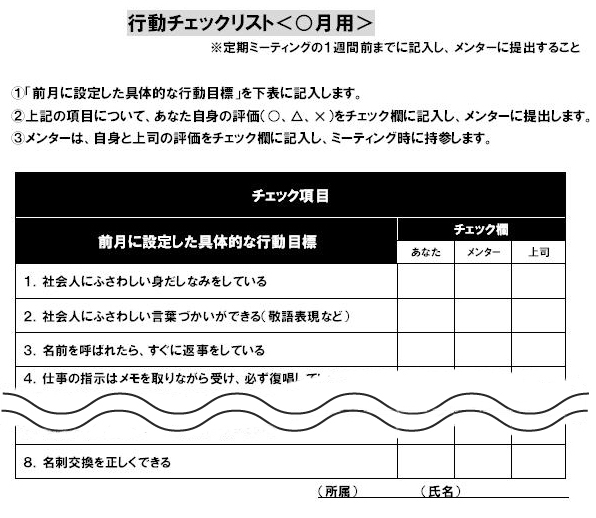

単に活動内容を記録するだけでなく、ノートに盛り込まれた⾏動チェックリストや理解度確認テストを⽤いて、⽇々の活動をふりかえることができるようになっている。また、このノートを⾒ることで、現在の学習状況がメンターや上司だけでなく、職場の他メンバーにも共有され、職場ぐるみで的確な指導を⾏うことができるようになっている(図2)。

【メンタリング計画書】

職場での指導を場当たり的なものとせず、計画的かつ段階的に指導を⾏うためのシート。

期初に年間の指導・育成計画を⽴てることで、活動の進捗確認や成果評価にも役⽴てることを意図している。

期初に年間の指導・育成計画を⽴てることで、活動の進捗確認や成果評価にも役⽴てることを意図している。

図2 ⾏動チェックリスト(学習ノート)の例

メンター制度導⼊の壁

- 現場管理者の反発

メンター制度の導⼊にあたっては、当初から現場管理者の強い反発が予想されていた。

そこで事務局は、まず始めに制度の検討委員会を設け、現場に影響⼒が⼤きいと思われる管理者に、委員として参画してもらうことにした。こうして、現場管理者を制度の検討段階から巻き込み、意⾒や要望を制度に反映させることで、制度導⼊の協⼒者を地道に増やしていったのである。 - メンターの抵抗感

「メンターは指導の代表者」とはいえ、最も負荷がかかってしまうことは避けられない。そこで初年度は、まず⼈材育成に対する問題意識が⾼い職場(管理者がメンターを積極的にフォローしてくれる職場)を中⼼にメンターを選出し、成功事例を作ってから全社展開するという⼆段構えで制度を導⼊することにした。

その他、上司やメンターが若⼿社員育成の意義を理解し、指導に必要な知識・スキルを体系的に⾝につけることができるよう、制度導⼊の半年程前から説明会や研修を段階的に実施するなど、着々と制度導⼊の準備を進めていった。

これらの⼯夫により、制度の検討には時間を要したものの、結果的にはスムーズに運⽤をスタートすることができたのである。

これらの⼯夫により、制度の検討には時間を要したものの、結果的にはスムーズに運⽤をスタートすることができたのである。

メンター制度導⼊の効果

【若⼿社員】

・メンターからのフィードバックを継続的に受けることが、⾃⾝の成⻑実感や⾃信につながり、それが次の⾏動への動機づけとなる(関係性の強化、動機づけの促進)

【メンター】

・若⼿社員のモデル(⼿本)役を担うことで、⾃⾝のこれまでの仕事に対する意識や取組み姿勢を⾒直すきっかけになる(若⼿社員の指導を通じて、メンターだけでなくマネジャーや周囲のメンバーにも気づき、学びが⽣まれる)

【職場全体】

・職場のメンバー同⼠が協⼒して業務に取り組むことで信頼関係が醸成され、職場の連帯感が⾼まる(関係性の強化)

・個⼈が成⻑し、職場の⼈間関係が密になることで、個⼈の能⼒の総和以上の成果を⽣み出すことができるようになる

制度導⼊にあたっての注意点

(1)育成に関する基準を明確化しておく

このように、制度の導⼊にあたっては、その拠り所となる基準(求められる⼈材像や⼈材育成⽅針、階層別の能⼒要件等)をまず明確化することが重要である。

(2)制度の導⼊を最終ゴールとしない

やや逆説的ではあるが、“制度がなくても職場に⼈を育てる習慣が根づいた状態”を実現するために、今、制度を導⼊するというスタンスが、本来あるべき姿ではないだろうか。

これまで5回の連載を通じて、「⼈が育つ職場」をつくるために押さえておくべきポイントや、実際の取り組み事例について紹介してきた。こうした活動を継続していくためにはさまざまな困難を伴うが、⾃社・⾃組織の未来を担う⼈材を育てるためにも、ぜひ粘り強く取り組んでいただきたいものである。

次回は、これまでの論点を総括し、「⼈が育つ職場づくり」についてあらためて提⾔する。