今こそ、求められる「コネクティブ・リーダーシップ」

第3回 新しい時代のリーダーシップ戦略

厳しい状況の時に、人は視野が狭くなる!?

今回は、新しい時代のリーダーシップについてジーン・リップマンブルーメン教授の考えを軸に掘り下げていきましょう。

組織における厳しい状況として、人々は次のような見方をすることがあるのではないでしょうか。

「人が足りない・・・」、「時間が足りない・・・」、「○○が足りない・・・」、「△△が足りない・・・」と。

この「足りない」といった認識になればなるほど、何が発生するでしょうか。

足りないという認識の中では余裕がなくなり、視野の狭い活動に流れてしまいがちです。ともすると、短期的視点が優勢となり、中長期的な成果から自らを遠ざけてしまう道を選んでしまう場面もありそうです。そして、この「足りない」といった意識が、組織における各種対立(個人間、部署間、部門間、組織間)を生み出してしまうこともあります。

さらにそれがエスカレートしてくると、場合によっては、自分だけよければよくて周囲は関係ない、自部署(自部門、自組織)だけよければよい、といったとらえ方にも陥りやすくなるでしょう。

そのようなとき、自身の活動は何のためであるのかが見えづらくなってしまうこともあります。

人は、何のために活動をするのか、です。

これを、組織を束ねるリーダーの立場に当てはめるならば、「何のためのリーダーシップなのか」ということです。

よりよい世の中を作るため

「何のためのリーダーシップか」について、ジーン・リップマンブルーメン教授は述べています。

もちろん、それは活動を行う私たち当事者にとって恩恵があるためでしょう。自身、自部署、自部門、自組織のためにリーダーはリーダーシップを発揮します。

ただし、それだけで十分でしょうか。

自分たちへの恩恵をもたらすためであると同時に、そのリーダーシップが世の中にとって恩恵をもたらすものかどうかが問われます。

私たちがリーダーシップを発揮するとき、それは世の中のためになっているかどうかを改めて見つめることが大切であるとジーン・リップマンブルーメン教授は強調します。よりよい社会づくりにつながるのか、よりよい社会をつく出すことに貢献しているのか、ということです。

リーダーは、それぞれの持ち場で、時に、微々たるものであったとしても、自身の役割を通じて、世の中を少しでもよりよくするためにリーダーシップを発揮するといった観点を忘れないようにしたいところです。

「コネクティブ・リーダーシップモデル」とは

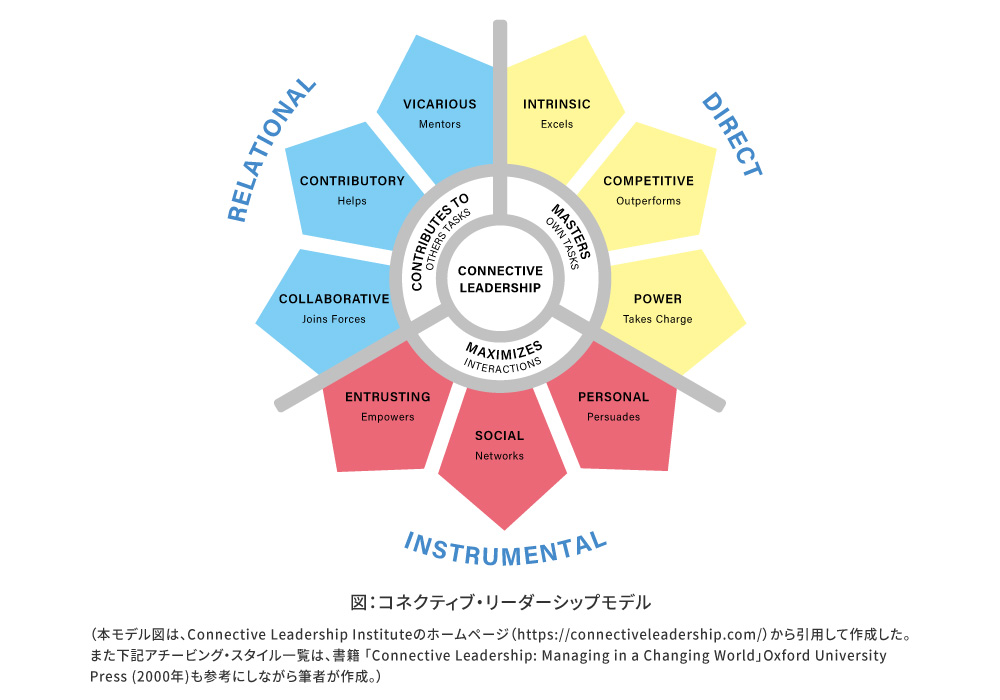

では、ここからは、「コネクティブ・リーダーシップ」を捉える「コネクティブ・リーダーシップモデル」について見ていきたいと思います。

このモデルは、全世界4万人(135か国)のデータをもとにした実証研究の結果から構築されているものです。そして、このリーダーシップに関するアセスメントは19か国語に翻訳されてきました。

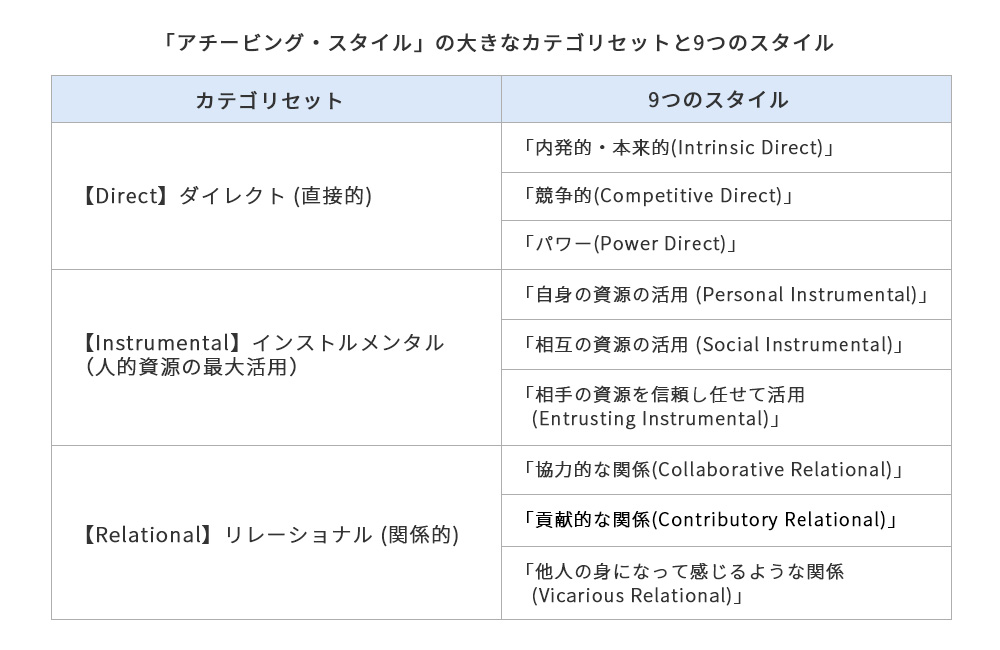

私たちは、タスクや目標を達成しようとするときに取る行動傾向(行動のスタイル)があります。その行動傾向を、ここでは「アチービング・スタイル」と呼びます。この「アチービング・スタイル」の集合体が、「コネクティブ・リーダーシップモデル」となります。

「コネクティブ・リーダーシップモデル」は、3つの大きなカテゴリセット、及び、各カテゴリの中に3つずつある計9つの「アチービング・スタイル」から構成されます。

3つのカテゴリセットならびに9つのスタイルの概要については、次回、触れます。

これら「アチービング・スタイル」は、私たちが「学習した行動」であり、過去に学んできた行動と言えます。親や先生などの他者やある状況の中で学んだものです。つまり、性格や人格として埋め込まれたものではありません。生まれ持ったものではなく、その後の生活の中で後天的に学んだものです。そして修正できるものであり、どのように変えていくのかを学ぶことができます。

自身のスタイルを変えて修正していくときには、トレーニングをしていきます。そして、リーダーが直面する状況が異なれば、異なるスタイルが有効となります。

次回は「コネクティブ・リーダーシップモデル」内の9つのスタイル(アチービング・スタイル)の概要を見ていきます。

参考図書:「Connective Leadership: Managing in a Changing World」Oxford University Press (2000年)