【第5回】対話型コミュニケーションのデザインその2 対話の場のデザイン〜対話を⾏う 「空間」をどうデザインするか?

はじめに

第4回のコラムでは、対話の場をデザインする際の観点のうち、特に、参加者に投げかける「問い」をデザインするためのポイントについてご紹介しました。

最終回の本コラムでは、対話を⾏う「空間」をデザインする際のいくつかの観点についてご紹介します。

最終回の本コラムでは、対話を⾏う「空間」をデザインする際のいくつかの観点についてご紹介します。

対話を⾏う「空間」をデザインする際の観点

対話の場に参加した⼈が、対話のテーマに対して、⾃分の思っていることや考えを率直に話すようになるためには、そもそも対話の「場」⾃体が「話しやすい雰囲気」を担保したものである必要があります。

そうした空間を作るために、どのような点を抑えておく必要があるのでしょうか?

以下、いくつかのポイントを述べたいと思います。

そうした空間を作るために、どのような点を抑えておく必要があるのでしょうか?

以下、いくつかのポイントを述べたいと思います。

観点1:グループごとの⼈数に配慮する

「ワールド・カフェ」のような対話の場では、1ラウンドあたりの対話の時間を20分~25分くらいで展開していくことが⼀般的とされています。

したがって、たとえば1グループあたりの⼈数を10⼈などとしてしまうと、20分の対話の時間では全員が⾃分の意⾒を話せなくなってしまう可能性が出てきます。

また逆に2~3⼈くらいでは、誰かが常に話さなければならなくなり、参加者が慌しさを感じてしまうおそれがあります。

また、早々に話がつきてしまって、対話が雑談のようになってしまう可能性もあります。

では何⼈くらいが適切なグループ⼈数なのでしょうか?

⼀般的に「ワールド・カフェ」などでは、1テーブルあたり4~5⼈くらいの⼈数が妥当とされていますが、これも絶対そうでなければならないというわけではありません。

ただ、対話の場をデザインするホストは、対話に参加した⼈が、できるだけ⾃分の考えを詳しく述べることができ、聴き⼿もその考えを⼗分傾聴できるような⼈数はどのくらいなのかを考え、適正なグループ⼈数を検討していく必要があります 。[※1]

※1 メンバーの発⾔が少ないときや、誰かが⼀⼈でずっと話し続けているときなどには、トークボールを⽤いた対話のやり⽅も有効です。

これは、「トークボールを持った⼈だけが話しができ、その他の⼈はその話を傾聴しなければならない」というルールで対話を⾏う⽅法です。

意⾒が活発でないとボールがどこかで停滞してしまいますので、そうした状況になったら、対話の場のホストが、「ボールをまわしてくださいね」などと介⼊していきます。

したがって、たとえば1グループあたりの⼈数を10⼈などとしてしまうと、20分の対話の時間では全員が⾃分の意⾒を話せなくなってしまう可能性が出てきます。

また逆に2~3⼈くらいでは、誰かが常に話さなければならなくなり、参加者が慌しさを感じてしまうおそれがあります。

また、早々に話がつきてしまって、対話が雑談のようになってしまう可能性もあります。

では何⼈くらいが適切なグループ⼈数なのでしょうか?

⼀般的に「ワールド・カフェ」などでは、1テーブルあたり4~5⼈くらいの⼈数が妥当とされていますが、これも絶対そうでなければならないというわけではありません。

ただ、対話の場をデザインするホストは、対話に参加した⼈が、できるだけ⾃分の考えを詳しく述べることができ、聴き⼿もその考えを⼗分傾聴できるような⼈数はどのくらいなのかを考え、適正なグループ⼈数を検討していく必要があります 。[※1]

※1 メンバーの発⾔が少ないときや、誰かが⼀⼈でずっと話し続けているときなどには、トークボールを⽤いた対話のやり⽅も有効です。

これは、「トークボールを持った⼈だけが話しができ、その他の⼈はその話を傾聴しなければならない」というルールで対話を⾏う⽅法です。

意⾒が活発でないとボールがどこかで停滞してしまいますので、そうした状況になったら、対話の場のホストが、「ボールをまわしてくださいね」などと介⼊していきます。

観点2:クリエイティブなアイデアが⽣まれるような演出を考える

「対話型コミュニケーション」とは、参加者が⾃分の思っていることをオープンに話すとともに、相⼿の考えを真剣に聴き、多様な考えを統合しながら新しいアイデアや発想を⽣成していく、極めてクリエイティブなコミュニケーション⾏為です。

対話を通じて、参加者がクリエイティブなアイデアを⽣成していくためには、物理的な空間を様々な形で演出することも必要です。

対話を⾏う空間が殺風景であるよりも、壁やテーブルの上などに、⼈間の五感を刺激するような様々な演出がなされているほうが参加者のマインドがポジティブになり、意⾒が活発に交わされやすくなるからです。

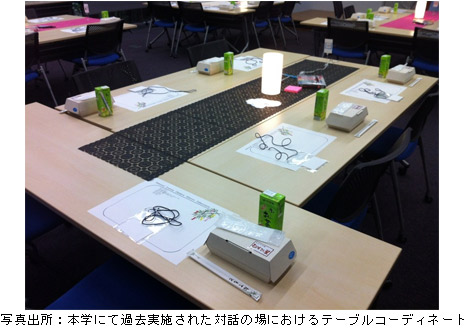

たとえば、壁⼀⾯を、対話で出てきた様々なアイデアや、対話で得られた気づきを記録するためのスペースとして活⽤するため、壁⼀⾯に⽩紙の模造紙を貼っておいたり、対話のテーマやグラウンド・ルールなどを貼り出しておくなどは有効な⽅法の1つです。

またテーブルの上には、テーブルクロス代わりに、⾊模造紙を敷き、その上に花や、星型、⽮印型、丸型など様々な形のポストイット、カラフルなペン、ちょっとしたお菓⼦や飲み物などを置いておくことで対話の場の雰囲気を和やかなものにすることもできます。対話の場の雰囲気にあったBGMを流すことも⼤切です。

このように、場の雰囲気にもこだわる演出を⾏うことで、参加者の五感が刺激され、お互いの意⾒交換の中から、対話のテーマに対して新たなアイデアが⽣まれてくる可能性も⾼まります。

対話を通じて、参加者がクリエイティブなアイデアを⽣成していくためには、物理的な空間を様々な形で演出することも必要です。

対話を⾏う空間が殺風景であるよりも、壁やテーブルの上などに、⼈間の五感を刺激するような様々な演出がなされているほうが参加者のマインドがポジティブになり、意⾒が活発に交わされやすくなるからです。

たとえば、壁⼀⾯を、対話で出てきた様々なアイデアや、対話で得られた気づきを記録するためのスペースとして活⽤するため、壁⼀⾯に⽩紙の模造紙を貼っておいたり、対話のテーマやグラウンド・ルールなどを貼り出しておくなどは有効な⽅法の1つです。

またテーブルの上には、テーブルクロス代わりに、⾊模造紙を敷き、その上に花や、星型、⽮印型、丸型など様々な形のポストイット、カラフルなペン、ちょっとしたお菓⼦や飲み物などを置いておくことで対話の場の雰囲気を和やかなものにすることもできます。対話の場の雰囲気にあったBGMを流すことも⼤切です。

このように、場の雰囲気にもこだわる演出を⾏うことで、参加者の五感が刺激され、お互いの意⾒交換の中から、対話のテーマに対して新たなアイデアが⽣まれてくる可能性も⾼まります。

観点3:ホスピタリティのある空間作りを⾏う

参加者が⾃分の思っていることをオープンに話す気持ちになるためには、参加する対話の場が⾃分にとってとても居⼼地がよい場であると感じてもらう必要があります。

そのためには、対話の場を主催するホストが、対話に参加する多様なメンバーを受容するホスピタリティ[※2] あふれる場を作ることが必要です。

「ワールド・カフェ」などの対話の場では、受付で参加者にウェルカムドリンクが提供されたりしますが、こうしたちょっとした演出も、ホストとして参加者を受け容れようとする姿勢を⽰したものと⾔えます。

「どのような演出が「ホスピタリティ」のある場をつくる上で効果的なのか」については唯⼀絶対の正解はありませんが、対話の場を主催するホストに求められるのは、対話の場に参加する⼈の⾝になって考え、どのような場であれば参加者が居⼼地のよさや気持ちよさを感じてもらえるかを考え、相⼿のことを気遣った様々な⼯夫をすることであると思います。

※2 ホスピタリティとは、「主客同⼀関係」という⼀種の対等関係を結ぶことであり、互いに⼀期⼀会の精神で接し合い、相互の利をバランスよく創り上げるという対等な⼈間関係を指す概念です。

ホスピタリティが真に理解され、発揮されると、そこには期待以上・予想外の感動や満⾜という⾼い付加価値が⽣まれるとされています(中根,2013)。

そのためには、対話の場を主催するホストが、対話に参加する多様なメンバーを受容するホスピタリティ[※2] あふれる場を作ることが必要です。

「ワールド・カフェ」などの対話の場では、受付で参加者にウェルカムドリンクが提供されたりしますが、こうしたちょっとした演出も、ホストとして参加者を受け容れようとする姿勢を⽰したものと⾔えます。

「どのような演出が「ホスピタリティ」のある場をつくる上で効果的なのか」については唯⼀絶対の正解はありませんが、対話の場を主催するホストに求められるのは、対話の場に参加する⼈の⾝になって考え、どのような場であれば参加者が居⼼地のよさや気持ちよさを感じてもらえるかを考え、相⼿のことを気遣った様々な⼯夫をすることであると思います。

※2 ホスピタリティとは、「主客同⼀関係」という⼀種の対等関係を結ぶことであり、互いに⼀期⼀会の精神で接し合い、相互の利をバランスよく創り上げるという対等な⼈間関係を指す概念です。

ホスピタリティが真に理解され、発揮されると、そこには期待以上・予想外の感動や満⾜という⾼い付加価値が⽣まれるとされています(中根,2013)。

おわりに

前回と今回のコラムでは、対話の場をプロデュースする上で必要な「問い」のデザインと「空間」のデザインについて、いくつかのポイントを述べてきました。

参加者が⾃分の思っていることをオープンに話し、対話を通して新たなアイデアが⽣成するような状況を作っていくためには、このほかにも⾊々なことを検討する必要があります。

例えば「対話内容のリフレクションのさせ⽅」や「話し合いの可視化の⽅法」、「他花受粉の⽅法(対話で⽣まれたアイデアの共有・拡散のさせ⽅)」、「話し合いの時間」、「対話に集中できる温度、照明の明るさ、静かさを保った部屋の確保」などはその⼀例です。

また、ホスト⾃⾝が対話の場においてどのようなスタンスでファシリテーションを⾏うかを意識することも⼤切です。

参加者が⾃分の思っていることをオープンに話し、対話を通して新たなアイデアが⽣成するような状況を作っていくためには、このほかにも⾊々なことを検討する必要があります。

例えば「対話内容のリフレクションのさせ⽅」や「話し合いの可視化の⽅法」、「他花受粉の⽅法(対話で⽣まれたアイデアの共有・拡散のさせ⽅)」、「話し合いの時間」、「対話に集中できる温度、照明の明るさ、静かさを保った部屋の確保」などはその⼀例です。

また、ホスト⾃⾝が対話の場においてどのようなスタンスでファシリテーションを⾏うかを意識することも⼤切です。

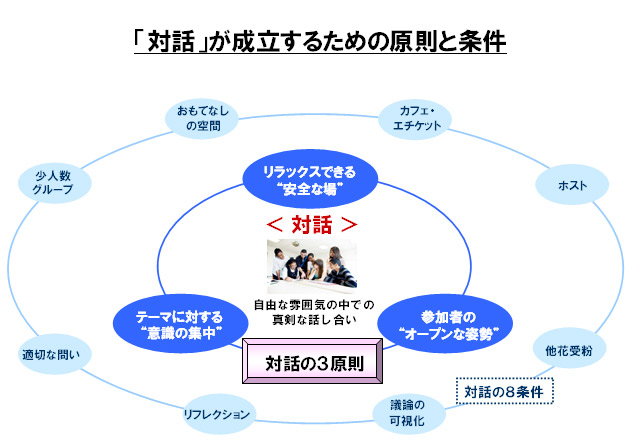

対話が⽣まれるには上図のように、様々な原則や条件があります。

重要なことは、単に⼈を集めれば、⾃然と対話が⾏われるわけではないということです。

対話の場を主催するホストには、「どうしたら参加者がリラックスできる安全な場が作れるか」、「どうしたら参加者が対話のテーマに集中できるか」、「どうしたら参加者のオープンな姿勢が引き出せるか」、といったことを考えて、場作りを⾏っていくことが⼤切なのです。

(学)産業能率⼤学総合研究所では、こうした対話の場作りのポイントや、対話の場のファシリテーションを進めていくための⽅法などについて学ぶ公開セミナー「対話の場づくり ダイアログ・リーダー養成セミナー」も開講していますので、さらに詳しく学んでみたい⽅はご参考になさってください。

重要なことは、単に⼈を集めれば、⾃然と対話が⾏われるわけではないということです。

対話の場を主催するホストには、「どうしたら参加者がリラックスできる安全な場が作れるか」、「どうしたら参加者が対話のテーマに集中できるか」、「どうしたら参加者のオープンな姿勢が引き出せるか」、といったことを考えて、場作りを⾏っていくことが⼤切なのです。

(学)産業能率⼤学総合研究所では、こうした対話の場作りのポイントや、対話の場のファシリテーションを進めていくための⽅法などについて学ぶ公開セミナー「対話の場づくり ダイアログ・リーダー養成セミナー」も開講していますので、さらに詳しく学んでみたい⽅はご参考になさってください。

参考⽂献 中根貢(2013)『ザ・ホスピタリテイ』産業能率⼤学出版部