人材育成担当者のための通信研修運用ガイド

企業のさまざまなニーズにお応えするため、産業能率大学の通信研修は

屈指のコース数を誇り、幅広いラインナップを取り揃えています。

このページは「初めて教育担当になった」「通信研修の運用方法を全く知らない」という

人事ご担当者さまに向けた運用ガイドです。

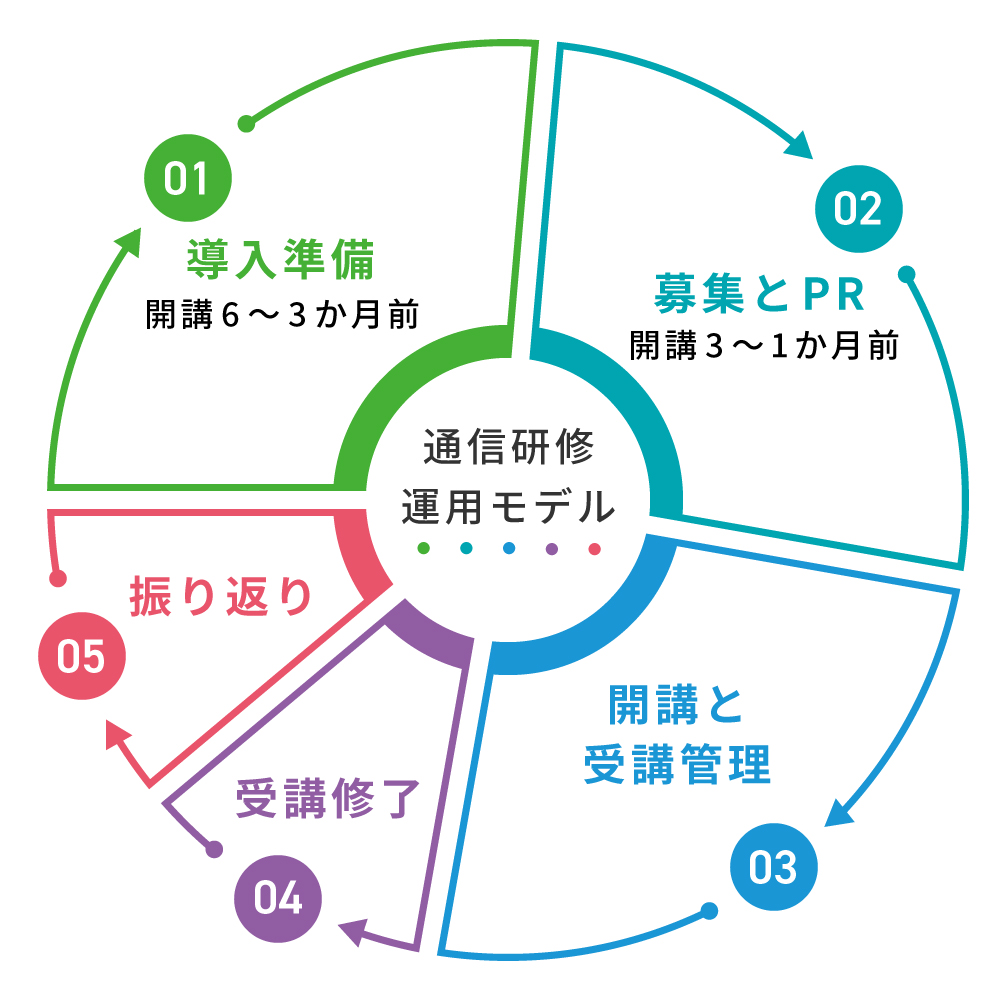

運用モデルスケジュール

通信研修を年1回開講すると想定した場合の、大まかな運用モデルは図の通りとなります。

それぞれの段階でどんなことを行う必要があるのか、詳しく説明していきます。

受講者、人事担当者、本学アドバイザーそれぞれの動き方については、【運用モデルスケジュール】PDFをご覧ください。

各段階の詳細

導入準備(開講6~3か月前)

まずは、貴社の人材育成方針を明らかにすることから始めます。人材育成方針が決まったら、それに沿った通信研修の活用形態を考え、コースを選択し、効果的なプロモーション施策を検討します。

①人材育成方針を明確化する

②育成内容を設計する

③受講促進のための施策を実施する

各検討段階で押さえておきたいポイントをチェックシートにしましたので、ぜひ参考にしてください。

通信研修の形態活用について

通信研修にはさまざまな活用形態があり、貴社の育成目的や人事制度との連動を考慮した活用形態をとることが重要です。 具体的にどのような活用形態があるかは、下記ページをご覧ください。

募集とPR(開講3~1か月前)

コースのご紹介や運営のサポート、学習意欲の喚起を目的として、産業能率大学では募集ツールの作成をお手伝いしています。

募集ツールはオリジナルのWebサイトやパンフレットなど、様々な媒体で作成が可能です。

その他、内定式や新入社員研修時などに配布するチラシも提供しています。

募集用Webサイト

- 貴社のご要望にあわせたオリジナルのWebサイトを開設します。受講者はこの募集用Webサイトから、各自で申し込むことができます。初めて操作される方でも、分かりやすい画面遷移で簡単にお申し込みができます。

- コース検索やレコメンド機能など、受講者がコースを選定するためのサポート機能が充実しています。

- マルチデバイス対応のため、パソコン、タブレット、スマートフォンからも申し込みが可能です。

- 申し込み情報はデータ化されるため、申込者の把握など通信研修に関するご担当者の事務作業を省略化します。

- 貴社専用のURL、ID、パスワードを用意し関係者以外のアクセスを制限するので、安心してご利用いただけます。

募集用パンフレット

- 貴社のご要望にあわせたオリジナルパンフレットを作成します。受講意欲が高まり、学習する風土を醸成するために魅力的な紙面づくりを行います。

- 募集用パンフレットを配布することで、人材育成の目的や期待する人材像、受講要領等を明確に案内し、じっくりコースを選定していただけます。

- 表紙は、お好きなデザインをお選びいただけます。

- コース情報はもちろん、申込手続き方法や受講要領の内容も盛り込んでおり、受講者に分かりやすく正確にご案内することができます。

開講と受講管理

募集ツールが開講したら、いよいよ開講に向けた具体的な準備をおこなっていきます。

①受講要領の決定

開講するにあたり受講要領の詳細を決めていきます。

教材・リポート・修了証などの宛先を「受講者」「担当者」どちらかにするか決めます

受講料を「企業(団体)」「受講者」どちらの負担にするのか決めます

受講料を企業が補助する際に補助割合(全額・一部)と、補助のタイミング(導入時・申込時・修了時)を決めます

受講と修了を促す施策や、学習効果を仕事に活かす施策を決めます

②申し込み

通信研修は、以下のいずれかの方法でお申し込みいただけます。

③開講

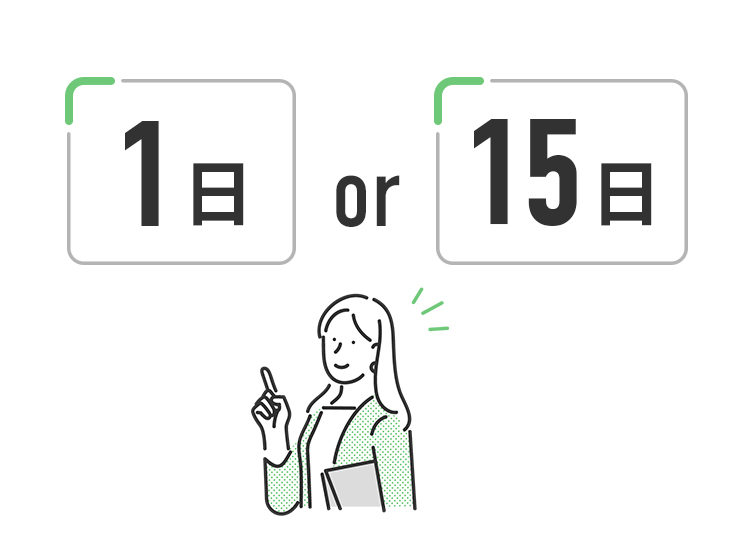

開講日は毎月1日と15日です。

開講日の15日前までにお申し込みをお願いいたします。

- 一部1日開講のみのコースがございます。詳しくはコース選定時にご確認ください。

④教材の提供

受講開始までに、指定の送付先に教材を提供いたします。

送付先は受講者個人宛か企業(団体)ご担当者宛か選ぶことができます。

教材は通常全冊一括送付となります。

教材発送後、お申し込み時にメールアドレスを記入された方に対しては、「教材発送完了通知(メール)」にて発送日・発送方法などをお知らせします。

- 国内の個人宛の場合、一部提携コースを除きます。

- Web専用コースや動画シリーズなど、一部教材の送付がないコースがあります。

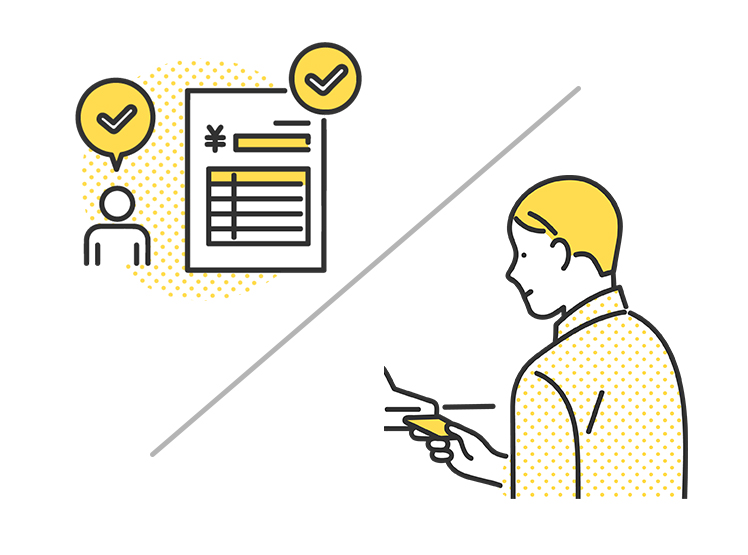

⑤受講料のお支払い

企業(団体)からお支払いいただく場合と受講者からお支払いいただく場合で支払い方法が異なります。

企業(団体)からお支払いいただく場合

開講日の約10日後に受講料の請求書をお送りします。お支払い方法は、銀行振込となります。原則、請求書到着の翌月末迄にお支払いください。

受講者から直接お支払いいただく場合

教材と一緒にお送りする「払込票」にてお支払いいただきます。払込票に記載されている支払い期限(開講日から1か月)までにお支払い願います。

- 一部コースについては教材と別送になります。

⑥リポート・質問票の提出

受講修了

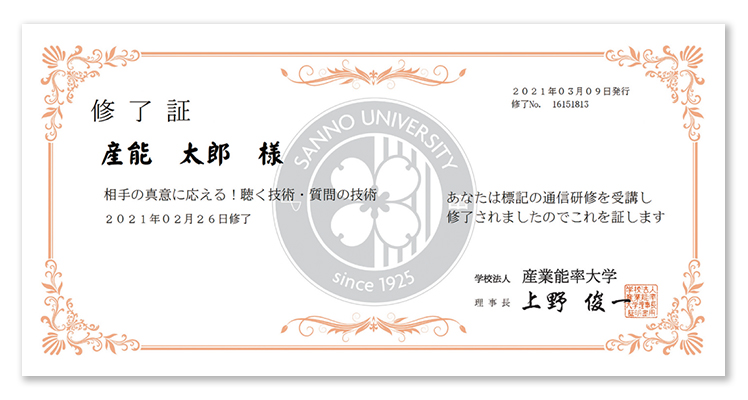

リポートを提出いただき、無事修了された方には「修了証」または「優秀修了証」を発行します。 修了証については、修了と優秀修了の2つの基準があります。

修了基準について

修了

次の①②の基準全てに該当する方が対象です。

①在籍期間内に、すべてのリポート(再提出リポート含む)が受け付けられていること

②すべてのリポートが、合格基準(60点)に達していること

※コースによって合格基準が異なる場合がございます。受講者には教材と同梱している「受講者シート」でお知らせしています。

優秀修了

次の①~④の基準全てに該当する方が対象です。

①在籍期間内に、すべてのリポート(再提出リポート含む)が受け付けられていること

②提出リポートの平均点が90点以上であること

③再提出リポートがないこと

④再受講でないこと

※コースによって合格基準が異なる場合がございます。受講者には教材と同梱している「受講者シート」でお知らせしています。

修了証の発行について

修了証の宛先は「企業(団体)ご担当者宛」または「受講者宛」によってダウンロード先が異なります。

再受講制度について

在籍期間内に何らかの理由で修了できなかった場合は、再受講制度を利用できます。 ただし、制度対象外コースがありますので、詳細については各コース詳細をご確認ください。

- 在籍期間満了後1年以内の方が対象で、1回のみ可能です。

- 別途、再受講料4,400円(消費税等10%込)をいただきます。

- 未提出および不合格の科目のみ添削を行います。

- 初回受講時に配本した教材(テキスト、リポートなど)をご利用いただきます。

- 学習を始める開講日の15日前までに、お申し込みください。その際、申込書の指定欄に「再受講」の旨と、前回の受講番号をご記入ください。

振り返り

受講者の修了を確認したら、人事担当者のみなさまは受講者の振り返りの場づくりを支援するとともに、受講状況や運営活動の振り返りを行い、次期の育成計画に生かしていきましょう。

①受講者の振り返りの場づくりの支援

通信研修で学んだ内容が定着するよう、受講者に対して以下のような振り返りの場づくり支援をおこなうと、受講者により効果的な学びを提供することができます。

メンターや上司と話す機会を設ける(目標面談場面などで話すよう、人材育成部門からもすすめる)

グループ受講のメンバーやペア受講した仲間と、学んだ内容や感想を話し合う時間を設ける

実務の中で実践する機会や、学習内容を発表する場面を設ける

②担当者間の振り返りを行う

今年度の研修が適切だったのか、受講者にとって効果的なものになったのか、担当者間でも振り返りを行いましょう。

通信研修の受講状況、募集状況、学習状況の確認

- 受講率(実際の受講者数÷社内で受講資格のあるメンバーの人数)を算出する

- 修了率(修了者数÷実際の受講者数)を算出する

- コース別の受講者数を確認する

- どのようなコースが受講者に選ばれているかを確認する など

プロセス&内容の評価

- アンケートを実施する(満足度/感想や要改善点)

- 受講者や部門長のヒアリングを行う

- アンケート結果やヒアリング内容を人材育成部門でレビューする、社内で共有する

- 運営に関わったメンバーで振り返りを行う

次期育成計画の立案

- 振り返りの内容を基に、次期の人材育成計画を立案する

③学習成果を活用する

受講者の学習成果を企業(団体)内外でも活用していきましょう。

戦略的な人材配置や育成に生かす(学習成果の内部活用)

- 社員の受講履歴や習得したスキルはタレントマネジメントシステムや人事データベースで一元管理し、組織の戦略的な人材配置や育成に積極的に活用する

人的資本情報として開示する(学習成果の外部活用)

- 人事育成方針や教育体系をはじめとする教育施策は、積極的に外部へ発信する

- 通信研修の受講者数や受講率なども開示情報として有効である

2025年度 通信研修総合ガイドのご案内

2025年度の特集テーマは「若手社員どう育てる?」若手社員の育成は、企業の未来を左右する重要な取り組みです。通信研修総合ガイド2025では、そのような若手社員とどのように向き合い育成していけばよいか、調査データや専門家による対談、自律的な人材育成に積極的に取り組む企業の事例紹介を通じ、若手社員育成の視点や方法について探ります。ぜひご覧ください。