研修の効果測定、どこまでやっている?

国が進める人的資本経営の推進には、人的資本への取り組み状況を企業が積極的に開示していく方針が示されています。このような情報開示の動きは、研修をただ実施するだけではなく、その効果性にも注目が集まるようになることを意味します。

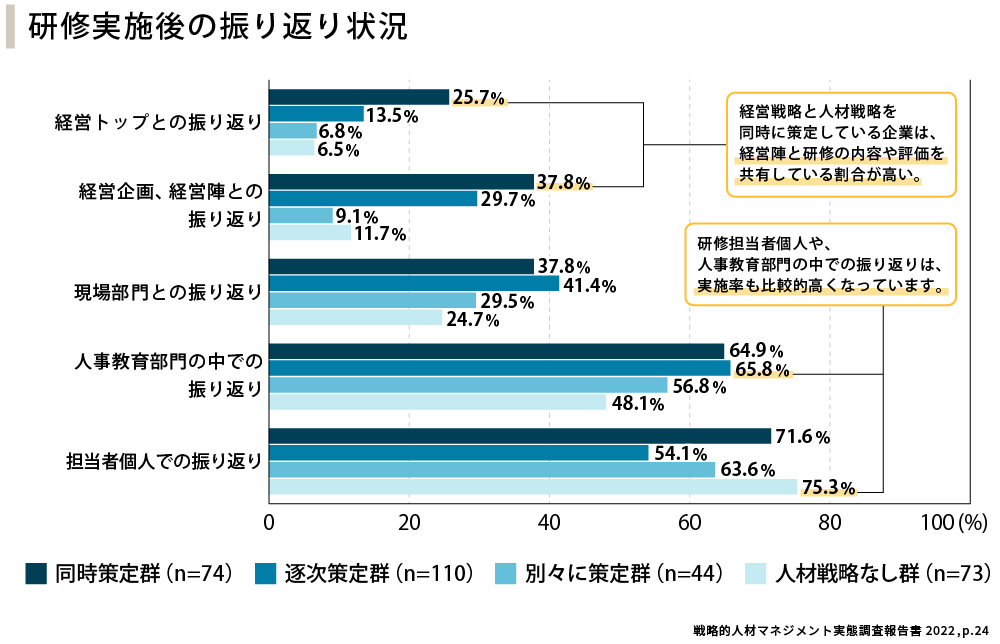

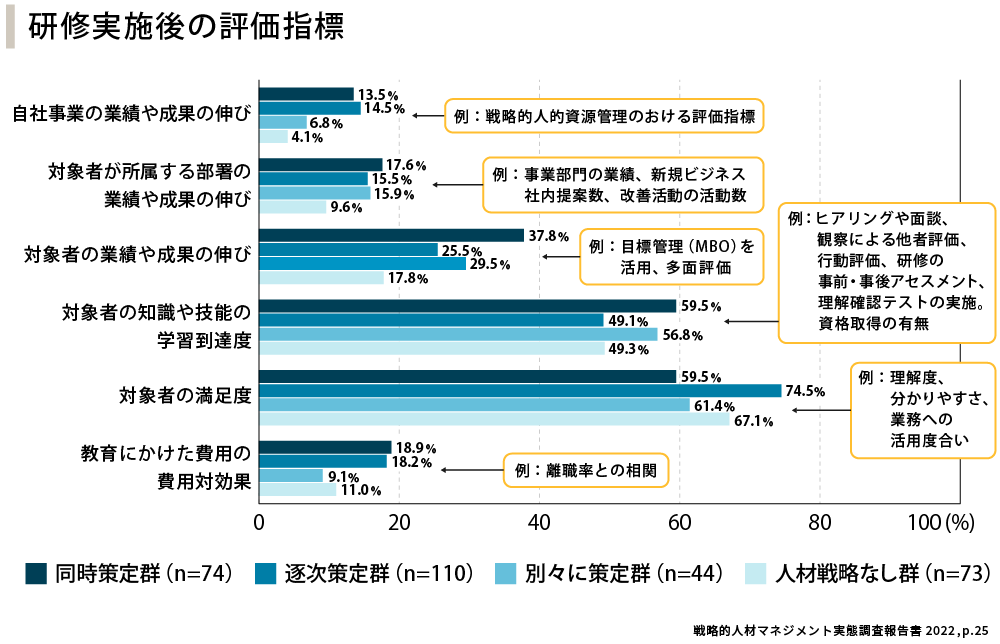

例えば、研修実施後の振り返りを誰とどの部門と行うのか、またそのとき、どんな評価指標を使うのか。それら評価のフィードバックによって、研修参加者や研修企画者はもとより、その上司や部下、あるいは経営層に与えるインパクトも異なってきます。

専門家からのアドバイス

【専門家アドバイス①】研修の評価は未来志向で考える!

学校法人産業能率大学 経営管理研究所 マネジメント研究センター 主幹研究員

総合研究所准教授

産業能率大学 経営学部 兼任教員

山田 弘道

(Yamada Hiromichi)

※所属・肩書きは掲載当時のものです。

人事教育部門は研修のPDCAを回すことが求められますが、計画から実施までは非常に熱心であっても、研修がどのように現場で生かされ、経営に貢献できているかまでは確認できていない状況が大半です。

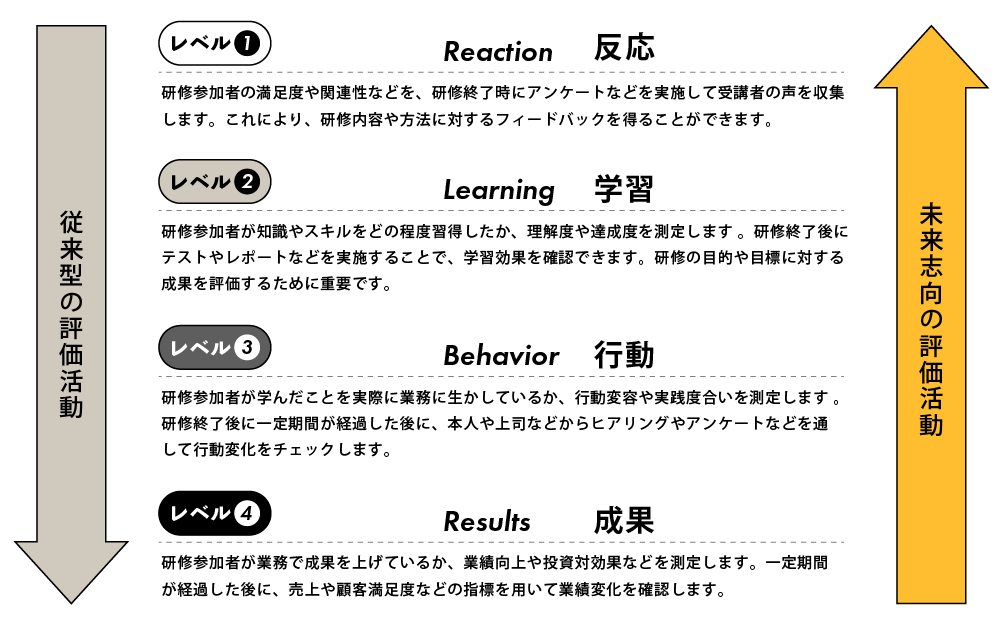

一般的に、研修を評価する際、カーク・パトリックの評価モデル(下記図)を使いますが、研修実施後、受講者の満足度を聞き、余裕があれば、知識やスキルが身についたのかどうかテストをする、大体ここで力尽きます。レベル1からレベル2、よくてもレベル3までの効果検証がいいところでしょう。これは多くの場合、スタッフに余力がなく工数を割けられないという現状もありますが、研修の効果性が測定しにくいという教育ならではの特徴もあります。

例えば営業研修を実施して、業績が上がったとしても、それが本当に教育の効果なのか、市場の影響なのかを判断するのは難しいからです。

ここで、ご提案したいのが、未来志向(バッグキャスティング)の評価活動です。カーク・パトリックの息子、ジェームス・カーク・パトリックが提唱したものですが、レベル4の「成果」から定義していく点が特徴です。具体的には、組織の成果を達成するためには、どのような人材が必要で、そのためにはどのような行動の変化が望まれるのか。その行動の変化を実現するためには、どのような学習が必要か。その学習に対して研修受講者はどの程度肯定的な反応を示したか。成果⇒行動⇒学習⇒反応の順で設計していけば、後で悩む必要がなくなりますね。

人事教育部門と経営陣、そして現場が、何を成果として見るか、すり合わせを行う必要があると感じています。

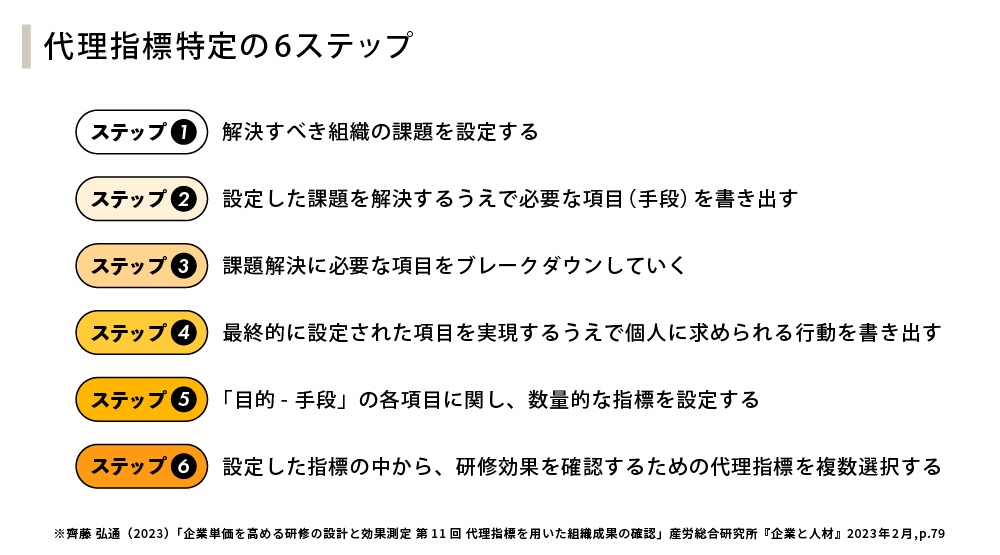

【専門家アドバイス②】組織成果を見るには「代理指標」を用いよ!

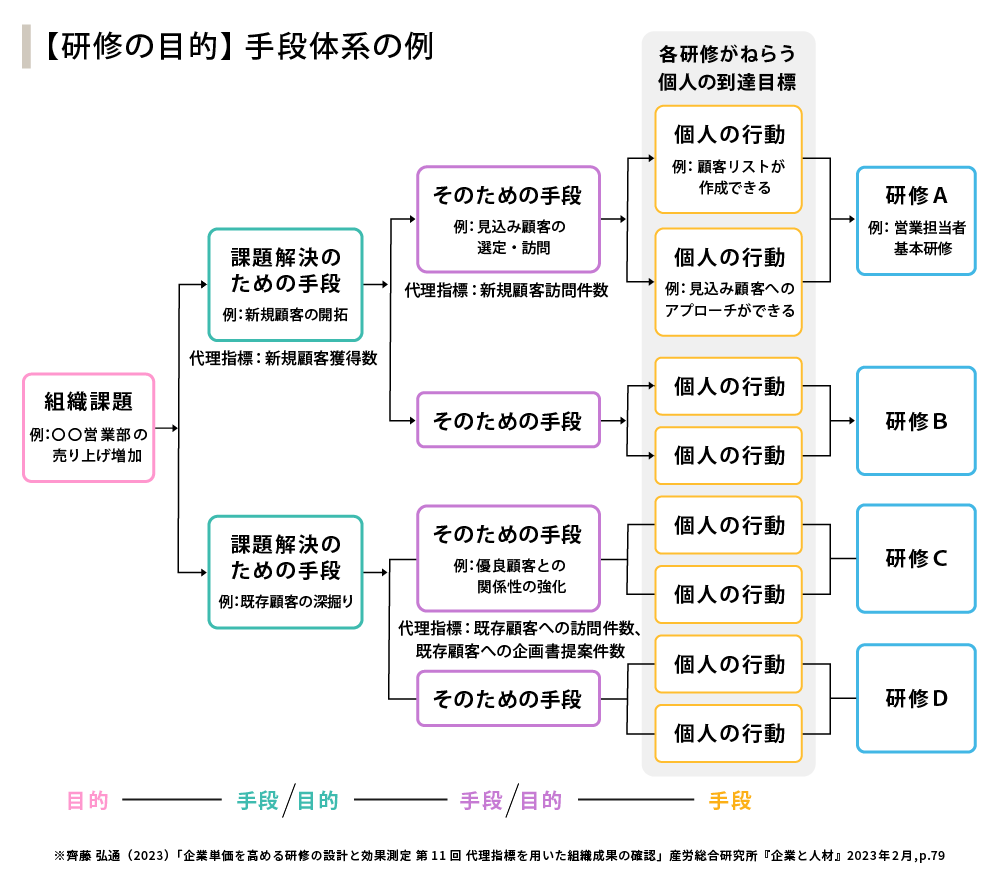

「生産性の向上」や「サービス品質の向上」などのように、組織の成果は抽象度が高く、対象そのものを直接測定するには難しい場合があります。そこで用いるのが「代理指標」です。

代理指標とは、測定したい対象が抽象的、質的な概念であるため、対象そのものを測定しにくい場合に設けられる指標のことです。

例えば、「生活の豊かさ」を測定したい場合に、「生活の満足度」や「収入水準」、「余暇時間」などの代理指標を設定し、多方面から「生活の豊かさ」を測定していくイメージです。

代理指標を用いて研修の効果を測定するためには、下記図のように、研修の「目的ー手段」の体系図を作成し、さまざまな研修がどの代理指標に関連しているのかを論理的に体系化していきます。これによって、個々の研修が、個人のどのような行動や知識を高めるために行われているのか、最終的にどのような組織の課題を解決するために行われているのかを明らかにすることができます。

「研修ありき」ではなく、組織の成果(組織の課題)から研修を設計していくことで、既存の研修内容や研修体系を見直すきっかけにもなります。

- この記事は、「人事教育担当者が実践する人的資本経営」の内容を一部抜粋、再編集したものです。

人的資本経営の実現に向けたヒントはこちら!

人的資本経営とは、人材を企業の最大の資産として活用し、その能力やモチベーションを高めることで、組織の競争力や成長力を向上させる経営手法です。以下の資料ではこの記事の内容を含め、本学で実施した「戦略的人材マネジメント実態調査」の分析結果をもとに、人事教育担当者が実践する「人的資本経営役割チェックリスト」「人材マネジメント活動チェックリスト」など人的資本経営を促進させるためのヒントを掲載しています。

皆様の企業活動に是非ご活用ください!

私たちは、ビジネスの未来を築く人材育成をサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

各種資料はこちらからお問い合わせください。