OJTとは?意味や目的、効果的な進め方を徹底解説!

かねてより「企業は人なり」と言われてきましたが、人的資本経営の重要性が声高に叫ばれる昨今、人材育成はまさしく組織の最重要課題の一つとなりました。慢性的な人手不足に悩む組織が増加し優秀な社員の獲得競争にしのぎを削るなか、労働市場からの調達だけに期待するわけにはいきません。従業員の育成と戦力化は避けることができない経営マターです。

ここでは、各組織で重要性が高まる人材育成、その中核をなすOJTについて、ポイントを解説します。

筆者プロフィール

学校法人産業能率大学 経営管理研究所 人事・マネジメント研究センター 主幹研究員

産業能率大学総合研究所 准教授

産業能率大学 経営学部 兼任教員

杉村 茂晃

(Shigeaki Sugimura)

※所属・肩書きは掲載当時のものです。

1.OJTとは

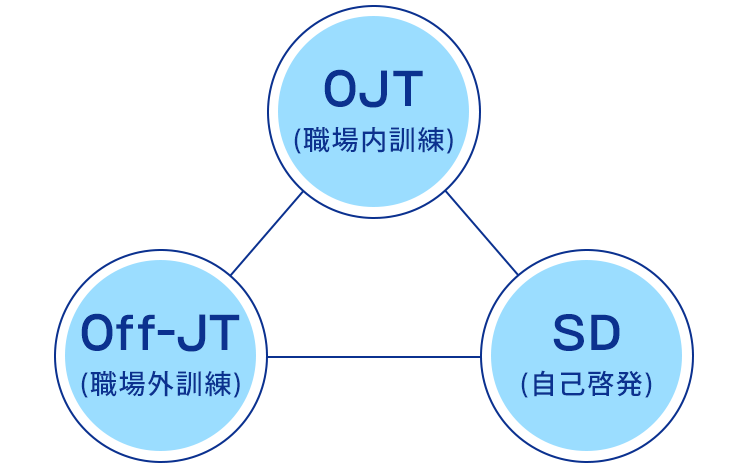

組織における人材育成の基本形態には、OJT、Off-JT、SDの3つがあります。

OJT

On the Job Training の略。実際の業務を通じて実施する職場内訓練のこと。

管理者や先輩社員が、育成対象者(以下メンバー)に対して計画的・継続的・重点的に行う。

メンバーは本来、新卒入社社員に限定しません。中途採用者や配置転換者など、業務に精通していない新メンバーは原則として育成対象となります。以下に述べるOJT活動は、中途採用者に対しても積極的に適用していくことが期待されます。

Off-JT

Off the Job Trainingの略。業務を離れて実施する職場外訓練のこと。

日常業務外で行われる集合研修などが該当する。

SD

Self Developmentの略。従業員が自らの意思で行う主体的な能力開発のこと。

通信研修やe-learning、資格取得などが該当する。

OJTは、人材育成の柱となる重要なものです。この3つは、相互に補完し合うようにうまく組み合わせることによって実施効果が高まります。

例1)

OJTを担う育成担当者や直属上司が、メンバーが受講する集合教育を認識し、受講前後に動機づけやフィードバックを行うことで、Off-JTでの学習内容が実務のパフォーマンスに直結する助けとなります。

例2)

メンバーが所属する職場そのものが積極的に自己の能力開発に取り組むような組織風土であると、メンバーも自ずと能力開発に意欲的に取り組むようになります。また、直属上司がメンバーのキャリア目標を理解し、能力開発課題の設定を支援することも効果的です。

以上のように、人材育成においてそれぞれが効果を発揮できるかどうか、OJTにかかる期待はきわめて大きいものです。

2.OJTの目的

OJTの主な目的は以下の通りです。

- メンバーが成長して一人前となることで、組織全体のパフォーマンスが向上する

- メンバーが安心して職場にとけ込み組織に定着する

そして、以下の目的も軽視できません。

- 指導を担う育成担当者が育成活動を通じて成長する(指導能力の開発)

- メンバーを受け入れる職場全体が、育成活動やそれに伴う情報共有を通じて新たな刺激を受け活性化する(組織学習)

OJTは、その関係者に相応の負担を要求する活動となりますが、これを契機として職場が活性化し、ひいては組織パフォーマンスが向上するという ポジティブな側面に目を向けて実施することが期待されます。

3.OJTリーダーの役割

メンバーに対する育成活動をメインで担う担当者(以下OJTリーダー)に期待されている役割は主に5点あります。

- 実務の習得に向けメンバーに具体的な指導を行う(業務支援)

- メンバーの困りごとや悩みに対して良き相談相手となる(精神支援)

- 企業人、組織人として充実した働きぶりを体現しロールモデルとなる(良き模範)

- メンバーが職場に馴染む、また社内ネットワークを形成する支援を行う(人脈支援)

- 育成活動状況を管理者に随時報告し、必要な協力や支援を引き出す(組織活用)

以上5点を紹介しましたが、これらの役割を一人のOJTリーダーがすべて担うことはけっして容易ではありません。

あくまでも職場全体で遂行していく、という発想が必要です。

後述しますが、目指すべきOJTを実現する環境として「職場ぐるみの育成」が挙げられます。一人の指導担当に任せきるのではなく、直属上司や先輩社員、また時には隣の部署なども積極的に巻き込んだ育成活動を展開していくことが、OJTを機能させていくうえでは重要です。

4.メンバーとの効果的な関わり

OJTリーダーをはじめ育成活動を担う担当者は、メンバーとどのように接していけばいいのでしょうか。具体的な関わり方やコミュニケーション上の留意点を考えてみましょう。

ラポールを形成する

「ラポール(架け橋)をかける」とは信頼関係を構築することをさします。OJTリーダーがいくら正しい指導をしようとも、メンバーとの間で良き関係性が築けていないことには、育成効果を高めることは難しいと言えます。そのためにOJTリーダーは、質問や相談しやすい雰囲気づくりを意識すること、相談に対しては親身に対応する姿勢を取ることが大切です。特に若手のメンバーに対しては、カリスマ性よりも親しみやすさを出し、声をかけやすい状況を意識することが望ましいでしょう。

「メンバーから報告はあるが、主体的な相談がない」と嘆くOJTリーダーの声を聞きますが、「ラポールがかかっていない」ことが想定されます。相談がないことに安心せず、こちらからも声掛けをし、メンバーの業務やメンタリティをタイムリーに確認するといいでしょう。

- ラポール・・・心理学において、セラピストとクライエントの間に築かれる信頼関係を指す。ビジネスの場では、企業と顧客、上司と部下などの間での信頼関係や相互理解を意味する言葉としても用いられる。

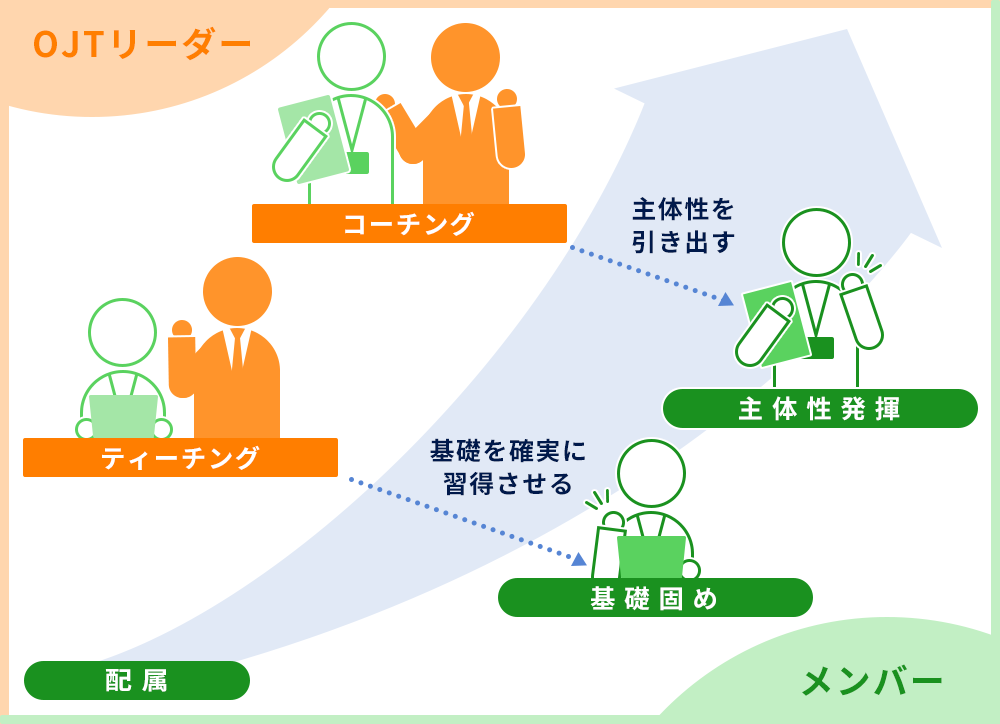

ティーチング支援

ティーチングとは、指導する側が持っている知識やスキルを順序立てて提供する指導スタイルをさします。新しい業務に着任して間もないメンバーに対しては、育成期間における到達目標や身につけるべき知識、スキルの全体像を提示し、計画的に指導していくことが必要です。また、口頭で説明するに留まらずにOJTリーダー自身がやってみせること、またメンバーがきちんと理解できたか確認したり実際にやらせてみたりすることが大切です。その際、うまくいったこと、いっていないことを具体的にフィードバックし、メンバーが次の成長課題を明確にできるようにしましょう。

コーチング支援

コーチングとは、本人自身に経験させたり考えさせたりする指導スタイルをさします。メンバーに試行錯誤させたり、メンバー自身に考えさせるような発問を行ったりします。キーワードは主体性です。いずれは指導者の下を離れて業務を回していけるような状態に成長してもらう必要があります。自ら考えて行動する、周囲に働きかけて情報や協力を取り付ける、そして業務結果を振り返って教訓を導き出す。こうした経験学習を通じて自律的に成長していけるようなメンバーへと導くことです。丁寧に教えすぎることを控え、メンバーが自ら問題を解決していくことができるようなマインドとスキルを育んでいくことがポイントです。

以下に示すように、質問と発問は目的が異なります。コーチングの質は発問の質によって左右されます。

質問:OJTリーダーが知りたいことを問いかける

発問:メンバーに考えてもらいたいことを問いかける

とはいえ、いきなりコーチングで始めるのではなく、指導の序盤はティーチングを主とし、メンバーの成長に応じて緩やかにコーチングへとシフトしていきます。これを「段階的育成」といいます。どのタイミングで切り替わるのか判断が難しいわけですが、そのためにも普段からメンバーと小まめにコミュニケーションを取り、本人の成長状況や課題、メンタリティをタイムリーにキャッチしていくことが何よりも重要です。

5.OJTのメリット、デメリット

これまで述べてきたようなOJTを組織で展開していくことは組織に大きな恩恵をもたらす一方で、相応のリスクやデメリットも考えられます。

| OJTのメリット | OJTのデメリット | |

|---|---|---|

| 1 | 集合教育では実現しにくい個別指導が可能となり、メンバーの力量や理解度にフィットした育成が実施できる | 育成活動を担うOJTリーダーや育成担当者に相応の負担がある |

| 2 | 実務に直結した指導が可能となり、一般論の教育では難しい、実践と経験を通じた確かな成長が期待できる | 指導者の力量によって育成効果が左右される(資質、能力、態度など) |

| 3 | 教育施設や外部講師の利用が不要であるためコスト効率が高い | 育成スキルを有したOJTリーダーが少ない場合、OJTリーダー育成にコストがかかる |

では、上記のメリットを最大化しデメリットを最小化してOJT活動を成功に導くには、どのようなことに気を配ることが必要でしょうか。

6.OJTを成功させるためのポイント

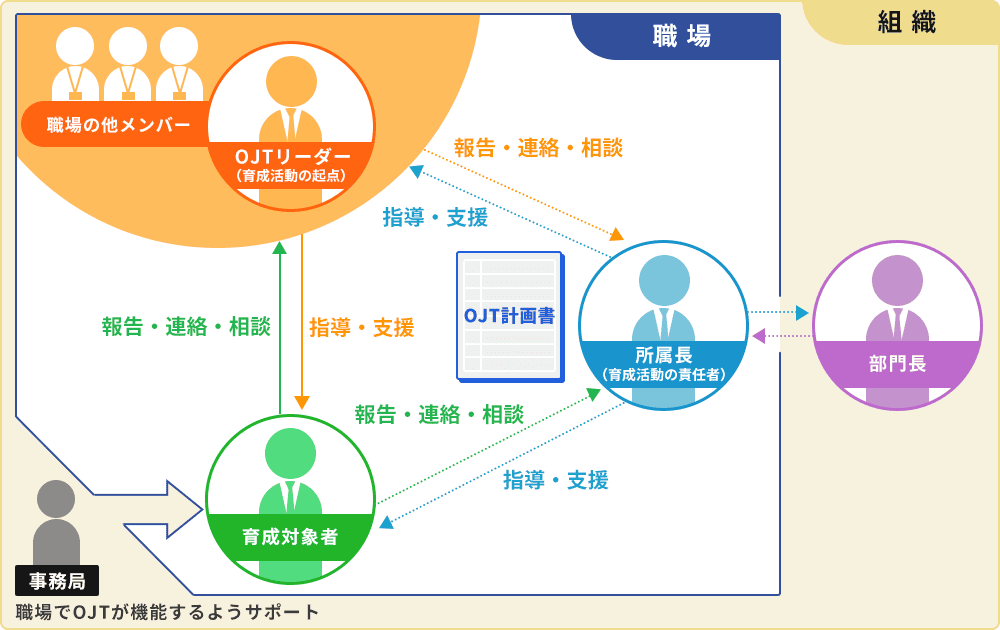

職場ぐるみの育成態勢

育成活動を「OJTリーダー任せ」にしないことがポイントです。OJTリーダーも自身の業務を抱えながら指導にあたるわけですから、一人で抱え込ませないよう注意します。管理者をはじめ職場メンバーからの理解や協力が必要不可欠です。また、職場全体を巻き込むことで、育成を受けるメンバー自身も、職場のさまざまな人と関わることができ、幅広い知識やスキル、柔軟な思考や多様な価値観を吸収することができますし、メンバーと関わることを通じて職場メンバーも新たな気づきや発見が得られます。

なお、職場ぐるみの育成態勢を整えていくうえでの最大のキーパーソンは、他でもない直属上司です。直接的な育成活動(直接指導)は職場メンバーに任せるとして、いかに「人が育つ職場」をデザインしコーディネートしていくか、管理者の肩にかかっています。(間接指導)

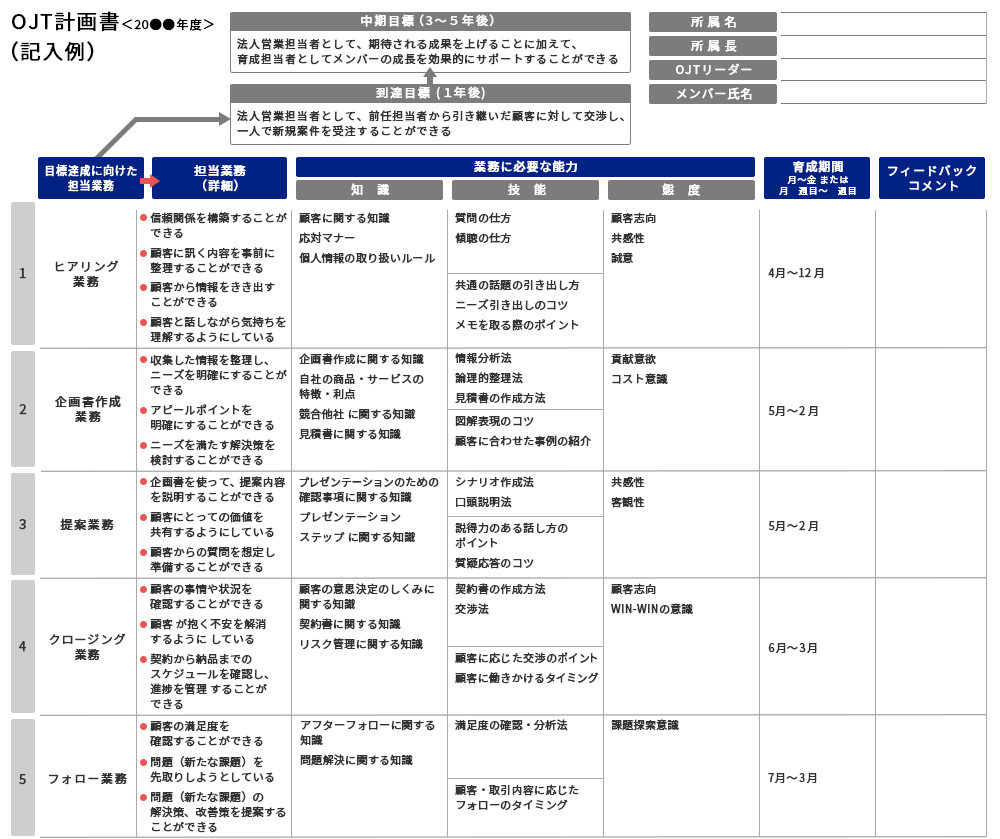

育成計画書の立案と運用

行き当たりばったりの指導は避けなければなりません。「何かあったら都度対応する」といった出たとこ勝負の育成は、本来あるべきOJTとは言えません。「いつまでに、どのような成果が、どういうレベルで出せる状態を目指すか」という短期目標と、将来的にはどのような活躍が期待されるかという中長期目標、また育成期間で習得すべき知識、スキルが一覧となった育成内容、これらを言語化し提示することが育成活動の出発点です。またこれを作成、提示するプロセスにおいて、メンバー自身の意向や考えをヒアリングすることも必要です。

1on1ミーティングと成長フィードバック

メンバーの成長を促進する重要ポイントは、メンバー自身が課題を明確に把握していること、また成長を実感できていることです。そのためには、OJTリーダーから「定期的かつ継続的に」フィードバックを得られる環境を提供することです。「1年に数回」、「気がついたときだけ」ではタイミングを逸します。フィードバックが効果を発揮するのは、その鮮度が保たれているときのみです。できれば週に1回、どれだけ少なくとも月に1回、たとえ10分というわずかな時間であっても実施することが望まれます。直接対面することが難しければオンラインでも構いません。定期的にメンバーにフィードバックを行い、変化が見られたプラス点、今後の課題を伝えるようにしましょう。話題が中長期的な目標やキャリアビジョンにまで及べば理想的です。

またこうした取り組みにより、メンバーが抱く悩みごとや相談にタイムリーに対応することが可能となります。このことが、メンバーの早期離脱を抑止することにもつながります。

上司や所属する職場は、こうした育成活動が可能となるようOJTリーダーの業務を調整したり、1on1を仕組み化したりしてサポートしていくことも必要です。

7.OJT制度導入のポイント

最後に、以上のような現場の取り組みを成功させるために、制度を設計して導入する役割を担う人事部や管理本部は何を意識して取り組めば良いのかを整理します。

現場任せにしないスタンス

育成活動に対する取り組みや熱量は事業部や職場によって格差があります。体系的でも意欲的でもない育成が行われ、人が育たない、または辞めてしまうなどの事象が常態化している単位組織もありえます。やはりここは管理本部が全社的な舵を取り、統一的な取り組みを仕組みとして各部門にインストールしていくことが必要です。もちろん事業部ならではの個別事情がありますから、最終的には仕組みをカスタムして運用してもらう必要があるでしょうが、イニシアティブを取るのは管理本部が望ましいでしょう。

教育支援と育成ツールの整備

具体的な現場支援として以下2点が挙げられます。

1)OJTリーダーや管理者への教育支援

OJTリーダーや新任・既任管理者への教育が何よりも重要です。OJTリーダーに対しては具体的な育成スキルの付与、管理者に対しては人材育成に対するマインドセットを軸として教育プログラムを設計することが望まれます。

2)OJT計画書などの育成ツールの整備

現場で運用できる育成ツールを整備し提供すること、また作成にあたって必要となる情報支援が必要です。職種ごとの作成例があると、現場の助けとなるでしょう。また作成の前提となる職能別能力要件や組織の人材育成ビジョンなどをいつでも閲覧できるような環境も必要です。

育成活動そのものを積極的に評価する人事評価制度

自身の業務と並行して育成活動に取り組むOJTリーダーには相応の負担がかかります。育成活動に積極的に貢献したことを業務パフォーマンスと同じく評価するような組織文化としてこそ、全社的な育成活動が活発化します。高業績社員のみならず、「人づくりが卓越している社員」にスポットを当て賞賛する社風が、組織の人材育成を加速させます。

8.まとめ

組織の最重要課題である人材育成、これを効果的に実施し組織のパフォーマンスや競争優位性を向上させるには、本部と現場が一体となった取り組みが求められます。

そのためにも、既存の従業員一人ひとりが、人を育てることに対する理解、関心を高めていくこと、また経営と現場をつなぐ人事部や管理本部が熱量をもって現場の取り組みを支援していくこと、そして時として経営にリソースを要請していくことが必要です。

厳しい競争環境で企業が存続、発展するために、あらためてOJTのあり方を問い直し組織を挙げて人材育成を活性化していくことが 求められているのではないでしょうか。

若手社員育成を見直すためのDATA BOOK

調査データから若手社員のホンネと実態について読み解き、その結果から見えてきた若手社員育成のポイントを解説しています。

若手社員の定着や成長にお悩みの人事・教育部門の方、必見です!

私たちは、ビジネスの未来を築く人材育成をサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

各種資料はこちらからお問い合わせください。