事例・コラム

プロフィール

-

丸山 夏子 (Maruyama Natsuko)

学校法人産業能率大学 総合研究所 マーケティング部 マーケティングセンター大手調査会社にて企業の課題に応じた調査企画・提案に従事。その後、学校法人産業能率大学総合研究所へ入職し、人材開発領域の調査企画・分析を担当。

直近の調査に 『第9回マネジメント教育実態調査』 など。

そのほかHRサミット2024に登壇し、「若手社員の働きがいを向上させる人材マネジメントとは」をテーマに調査結果を発表。

※所属・肩書きは掲載当時のものです。

現在の若手社員は「Z世代」と呼ばれ、世代特有の価値観が企業の人材育成に新たな課題をもたらしています。Z世代はデジタルネイティブとして、デジタルツールの活用に長けており、多様性を大切にする価値観や働き方が特徴です。しかし、これらの特徴にどう対応するべきかに悩む企業も少なくありません。本記事では、調査からわかった若手社員と人事担当者の間に見られる意識と実態のギャップに注目し、Z世代である筆者の目線から 能力開発における課題について考えます。

若手社員の能力開発に対する意識と実態

まず、若手社員の能力開発に対する意識について、以下の2つの観点で見ていきます。

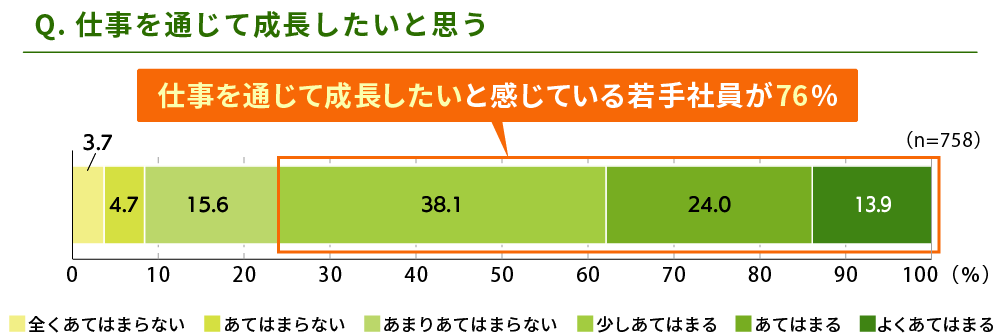

① 成長意欲は高め

若手社員に「仕事を通じて成長したいと思うか」と尋ねた調査では、76.0%が肯定的な意見となりました。多くの若手社員は仕事を通じて成長したいと考えているようです。

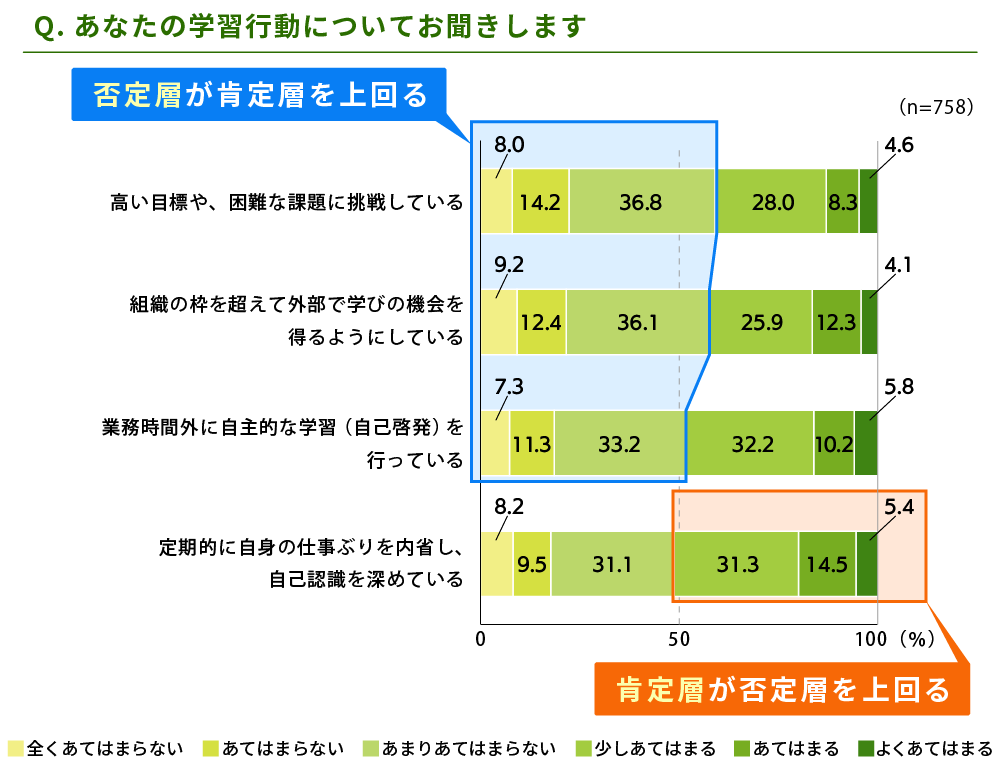

② 具体的な学習行動はあまりとれていない

一方で、具体的な学習行動については、「定期的に自身の仕事ぶりを内省し、自己認識を深めている」が51.2%と肯定層が多くなりましたが、他の3項目はいずれも否定層が肯定層を上回りました。仕事ぶりを内省して自己認識は深められている人は多い傾向ですが、高い目標に挑戦したり、自己啓発に取り組んだり外部で学んだりするといった、具体的な学習行動はあまり取れていない状況のようです。

なぜ具体的な学習行動が取られないのか

成長意欲があるにもかかわらず、なぜ具体的な学習行動が取られないのでしょうか。考えられる要因として、次の2つが挙げられます。

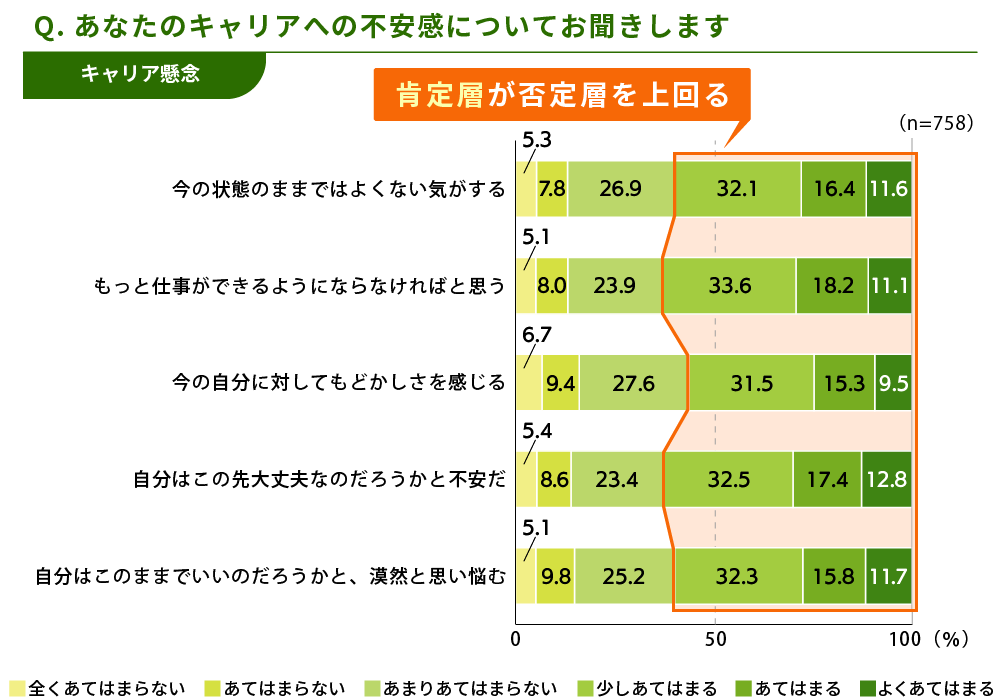

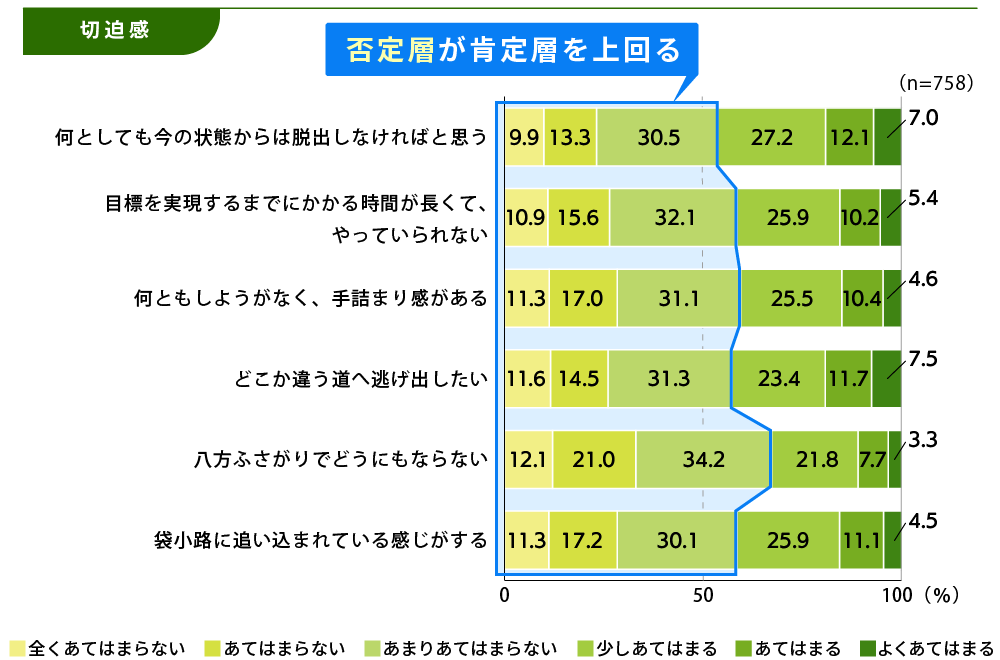

要因① 漠然としたキャリアに対する不安

若手社員のキャリア不安についての調査結果によると、若手社員の多くがキャリアに対して不安を抱いている一方で、「いますぐ行動しなければならない」と感じる切迫感は低いことが分かりました。若手社員は「このままではいけない」と感じているものの、学習行動の原動力になるほど強い危機感には至っていない状況です。

この背景には、現代特有の環境要因が影響していると考えます。

まず、生成AIをはじめとしたデジタル技術の急速な進化や、経済状況の不透明感が若手社員の将来に対する漠然とした不安感を生み出しています。

さらに、転職市場が活性化し、キャリア形成の自由度が高まっている点も一因です。選択肢が増えることで可能性が広がる一方、「自分はどの方向を目指すべきか」を明確に定めることが難しくなっています。その結果、若手社員の多くが「こうありたい」という具体的なキャリア像を描くのが難しく、不安だけが先行してしまう状況にあります。

また、社会経験が浅いために「何をどう始めればよいのか」が明確でない若手社員も少なくありません。

このように、キャリアに対する漠然とした不安や焦りを抱きつつも、その不安を具体的な学習行動に転換するための明確な目標や道筋を見つけられないことが、成長意欲が行動に結びつかない一つの要因といえるでしょう。

要因② タイムパフォーマンスの重視

Z世代を中心に、タイムパフォーマンスを重視する傾向があるといわれています。

タイムパフォーマンスとは、費やした時間と、それによって得られた効果や満足度の対比、すなわち「時間対効果」のことを指し、「タイパ」と略されます。短い時間で高い効果を得られた場合、「タイムパフォーマンスが高い(良い)」状態となります。具体例としては「動画の倍速視聴」や「要約ネタバレの活用」などが挙げられ、短時間で効率的に成果を得る行動が特徴的です。

調査結果によると、若手社員は高い目標に挑戦したり、自己啓発に取り組んだり、外部で学んだりするなどの具体的な学習行動が十分に取れていない状況にあります。この背景には、こうした行動が若手社員にとって「かける時間に対して得られる効果が明確にイメージしづらい」と認識されていることがあると考えられます。その結果、「タイムパフォーマンスが低い(悪い)」と判断され、具体的な行動につながらない可能性があります。

一方で、若手社員の学習行動についての調査結果では、「仕事ぶりを内省して自己認識を深めている」と回答した若手社員が半数を超えています。同じ失敗を繰り返さないようにする、学んだことを次の業務に活かすといった、日々の仕事の中で内省を通じて自己認識を高める行動は、短時間で分かりやすく成果を得られるため、多くの若手社員が取り組めていることがうかがえます。

このように、若手社員は学習行動にかかる時間と成果のバランスを意識しすぎることで、具体的な学習行動を起こすハードルが高まっているのかもしれません。

企業の能力開発に対する意識と実態

では、企業は若手社員の能力開発をどのように捉えているのでしょうか。

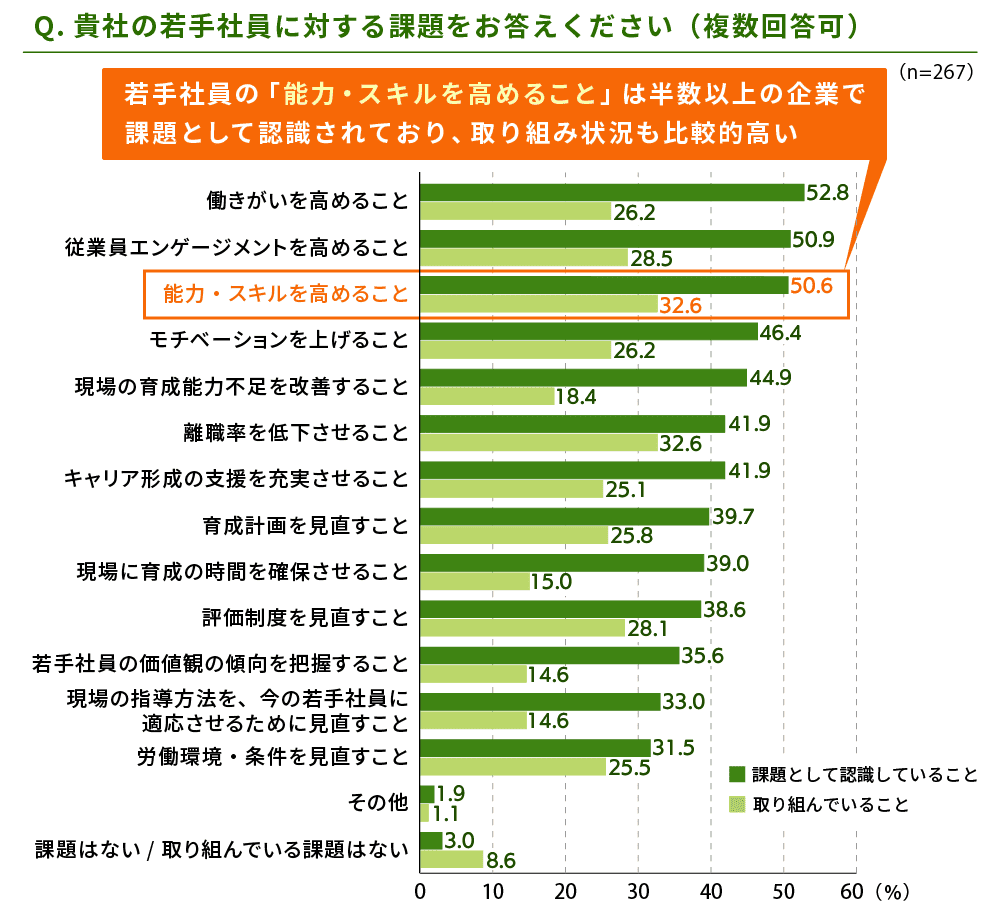

人事担当者を対象とした調査によると、若手社員に対する課題として挙げられたのは、「働きがいを高めること(52.8%)」、「従業員エンゲージメントを高めること(50.9%)」、に次いで「能力・スキルを高めること(50.6%)」でした。この結果から、多くの企業が若手社員の能力開発を優先度の高い課題として認識していることがわかります。

また、課題と実際の取り組み状況とのギャップに着目すると、「能力・スキルを高めること」のギャップは18.0ポイントにとどまりました。これは「働きがいを高めること(26.6ポイント)」や「従業員エンゲージメントを高めること(22.4ポイント)」といった他の上位課題と比べて小さく、能力開発に関する取り組みが比較的進んでいる企業が多いです。

企業は若手社員の能力開発を課題として認識しているだけでなく、課題を解決するための取り組みも進めている状況にあることが伺えます。

このように、多くの企業が若手社員の能力開発を課題として認識し、取り組みを進めている一方で、若手社員自身は能力開発のための具体的な学習行動に消極的な状態にあり、企業の取り組みと若手社員の実態にはギャップが存在しています。

能力開発課題のギャップ

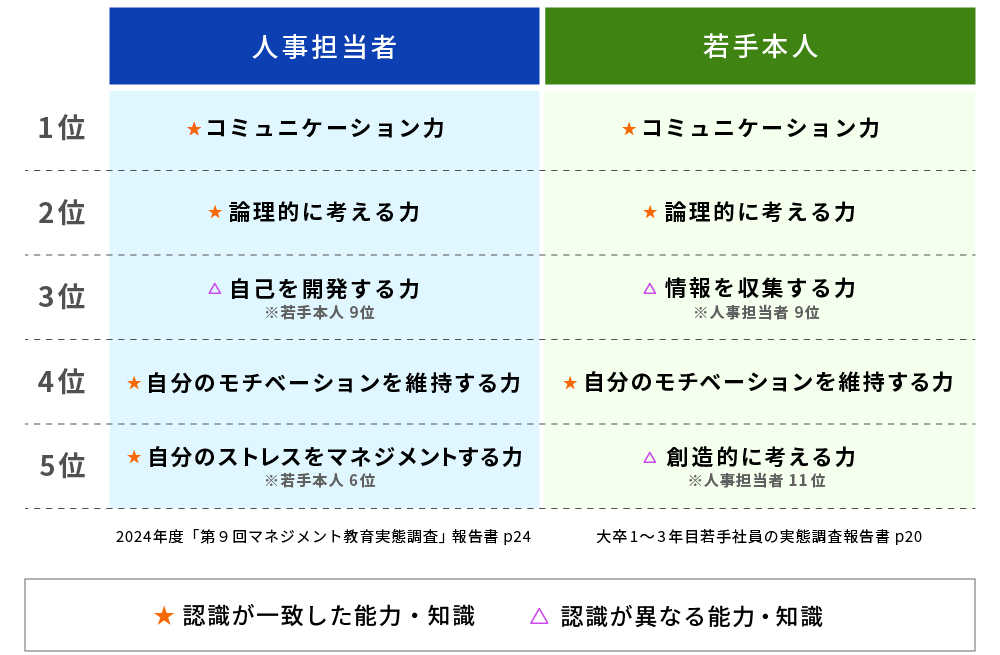

次に、人事担当者が若手社員に特に強化すべきだと考えている能力・知識と、若手社員本人が特に強化したいと考えている能力・知識について比較してみます。

〇認識が一致した能力・知識

人事担当者と若手社員の双方が、重要性を高く認識している能力・知識は以下の通りです。

- コミュニケーション力(1位/1位)

- 論理的に考える力(2位/2位)

- 自分のモチベーションを維持する力(4位/4位)

- 自分のストレスをマネジメントする力(5位/6位)

コミュニケーション力や論理的に考える力といった、業務を効率的かつ円滑に遂行するための基本的なスキルに加え、自分のモチベーションを維持する力や自分のストレスをマネジメントする力といった、自己管理や前向きな状態を維持するためのスキルが、双方に共通する能力開発課題として挙げられました。

〇認識が異なる能力・知識

一方で、人事担当者と若手社員で認識が大きく異なった能力・知識は以下の通りです。

- 自己を開発する力(3位/9位)

- 情報を収集する力(9位/3位)

- 創造的に考える力(11位/5位)

自己を開発する力は、人事担当者としては強化すべきと考えていますが、若手社員としては、優先度が低い結果となりました。この力は、自らの成長を計画し、実行に移す能力を指し、変化の激しいビジネス環境において主体的に課題を見つけ、解決に取り組む人材を育てる上で重要です。若手社員がこの能力を高めることは、組織の持続的な成長を支えるうえで欠かせないと言えるでしょう。

情報を収集する力と創造的に考える力について、若手社員自身は強化したいと考えている一方で、人事担当者にとっては優先度が低い結果となりました。

情報収集力に関しては、若手社員がデジタルツールやインターネットを使い慣れ、疑問があればすぐに検索して答えを得る環境で育ってきたことが大きいと言えます。しかし、ビジネスの現場では、求める答えがすぐに見つかるとは限りません。特に社内特有の知識は暗黙知化されており、複数の部署や担当者に分散していることが多いため、若手社員は効率的な情報収集に苦労しているのではないかと考えられます。

一方、創造的思考力については、市場の流動化や日本的雇用慣行の変化などが背景にあり、若手社員は自身の市場価値やキャリア形成に不安を抱えています。そのため、「独自性」や「差別化」を図るために創造力を高める必要があると強く感じているようです。特に変化の激しい現代では、創造的思考力を将来のキャリアの武器にしたいと考えており、その強化を強く望む様子が伺えます。

以上の比較から、能力開発の課題について、双方に共通する認識がある一方で、「自己を開発する力」や「情報を収集する力」、「創造的に考える力」に関しては認識のギャップが存在します。

どのように若手社員に対して能力開発を行うべきか

調査の結果から確認ができた以下の2つのギャップをどのように解決していくべきでしょうか。

- 能力開発における意識のギャップ

- 能力開発課題の優先順位のギャップ

1.能力開発における意識のギャップ

多くの企業が若手社員の能力開発を課題として認識し、取り組みを進めている一方で、若手社員は具体的な学習行動に消極的な傾向がみられ、この両者のあいだにギャップが存在します。若手社員に能力開発を促すには、「なぜ学ぶのか」という能力開発の意味付けを適切に行うことが不可欠です。

アプローチ① 個人のキャリア志向に合わせた支援

特にZ世代は「なぜやるのか」という目的や背景を重視する傾向が強いため、まずはその理由を丁寧に説明し、学習や能力開発の必要性を納得してもらうことが重要です。キャリア形成の自由度が高まり、選択肢が増えている一方で、自身の「今後のありたい姿」を具体的に描けない若手社員も少なくありません。そこで、日々のコミュニケーションを通じて「やりたいこと」「得意なこと」「好きなこと」などを拾い上げ、それらを基点に学習への意味付けを行い、実践の場を提供していくと良いでしょう。こうした小さな興味や得意分野を活かして成功体験を積むことで、若手社員の主体性やモチベーションを高められます。また、若手社員はタイムパフォーマンスを重視するあまり、結果だけを求めてプロセス全体から得られる学びを見落としてしまう恐れがあります。高い目標への挑戦や自己啓発、外部での研修や学習行動は、短期的にはすぐに業務へ反映されない場合もありますが、長期的に見ると幅広いスキルや深い知識を身につけるための土台となります。若手社員には、こうした長期的な視点を踏まえ、現在の学習行動が将来的にどのようにキャリアや業務に役立つのかを具体的にイメージさせることで、能力開発の動機づけを行うことが必要です。

アプローチ② 組織のニーズに合わせた支援

一方で、個人のニーズだけに合わせた意味づけには限界があると考えられます。企業には「求める人材像」があり、それに基づいて能力開発を進める必要があるためです。組織のニーズに沿った能力開発を若手社員に実施してもらうためには、「なぜこの学習が会社にとって重要なのか」を理解させ、納得して取り組むための環境を整えることが重要です。

特にZ世代に対しては、「共感を呼ぶこと」が大切だと言えるでしょう。Z世代はSNSの発展とともに育ち、日常的に「いいね」やコメントといった共感が身近な中で成長してきました。共感を得ることが安心感を生み、Z世代の行動に一定の影響を与えるだけでなく、共感することが相手との信頼関係を築く重要な要素となります。そのため、研修や能力開発を行う際には、その取り組みがどのように会社や組織に貢献するのか、教育体系の中でどのような立ち位置を持つのかを説明し、若手社員がその意義に共感できるような配慮が求められます。

2.能力開発課題の優先順位のギャップ

人事担当者が若手社員に強化してほしい能力と、若手社員自身が強化したいと考える能力にはギャップが確認されました。このギャップを埋めるためには、職場全体での学習支援と学習環境を提供することが重要です。

アプローチ① 職場全体での学習支援

人事担当者が優先すべきと考えている能力の中で、若手社員の関心が低いものとして「自己を開発する力」があります。この力は、自らの成長を計画し、実行に移す能力であり、キャリアや人生全般において非常に重要です。しかし、若手社員にとっては、目の前の業務や短期的な成果を優先しがちで、自己開発のような抽象的で長期的な能力の必要性を実感しにくい傾向があります。そのため、人事担当者が若手社員に対して特に強化すべきと考える能力については、先輩社員や上司が率先して体現し、その重要性を行動で示すことが効果的です。若手社員が「自己を開発する力」を実践する先輩社員や上司の姿を間近で見ることで、その価値を理解し、意識を変えるきっかけを得ることができます。

アプローチ② 学べる環境の提供

人事担当者として優先順位は低いものの、若手社員が強化したいと考える能力については、適切な学習環境を提供することが重要です。調査結果では、「情報を収集する力」や「創造的に考える力」が挙げられています。これらの能力に対して、通信教育やeラーニング、選択型研修などを用意し、若手社員が主体的に学び、成長を実感できる環境を整えることが効果的です。このような環境で学習の成功体験を積むことで、自主的な学習習慣の醸成に繋がります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。本記事では、若手社員の能力開発に焦点を当て、若手社員と人事担当者との間に生じているギャップから見える課題について考察しました。

若手社員の価値観を理解することは、能力開発に限らず、現在の育成体系や教育制度、職場環境を見直す上でも非常に重要です。

以下の資料では、本学が実施した2つの調査結果をもとに、若手社員の実態と効果的な育成施策についてさらに詳しく解説しています。ぜひ、こちらの資料も合わせてご確認ください。

関連ダウンロード資料のご案内

「若手社員育成を見直すためのDATA BOOK」

調査データから若手社員のホンネと実態について読み解き、その結果から見えてきた若手社員育成のポイントを解説しています。

若手社員の定着や成長にお悩みの人事・教育部門の方、必見です!