【通信研修を活用した人材育成事例】ANAウイングス株式会社様「社員の成長を止めない」コロナ後を見据えた人財育成

この記事は、通信研修総合ガイド2022特集ページ「リスキリング デジタル社会に挑む」の一部です。

特集全体をご覧になりたい方は、こちらからダウンロードいただけます。

ANAウイングス株式会社 概要

2010年にエアーニッポンネットワーク、エアーネクスト、エアーセントラルの3社統合により誕生。ANAグループ内で航空運送事業を担い、主に小型機を中心に国内49の空港を結ぶ約92の路線で1日約385便を運航。ANAグループが運航する国内線のおよそ5割を担う。従業員数約1800名(2021年8月現在)。

プロフィール

久保 勇 氏

2002年にANAグループ入社。採用や調達などの業務に従事した後、2018年から現職。現在はANAウイングスの採用や研修、人財開発等の人事業務全般を担当している。

神窪 昌子 氏

2010年に客室乗務員としてANAウイングスに入社。中部国際空港で勤務し、班長として班員を束ねる組織マネジメントも経験。2019年から総務部人事課に配属。

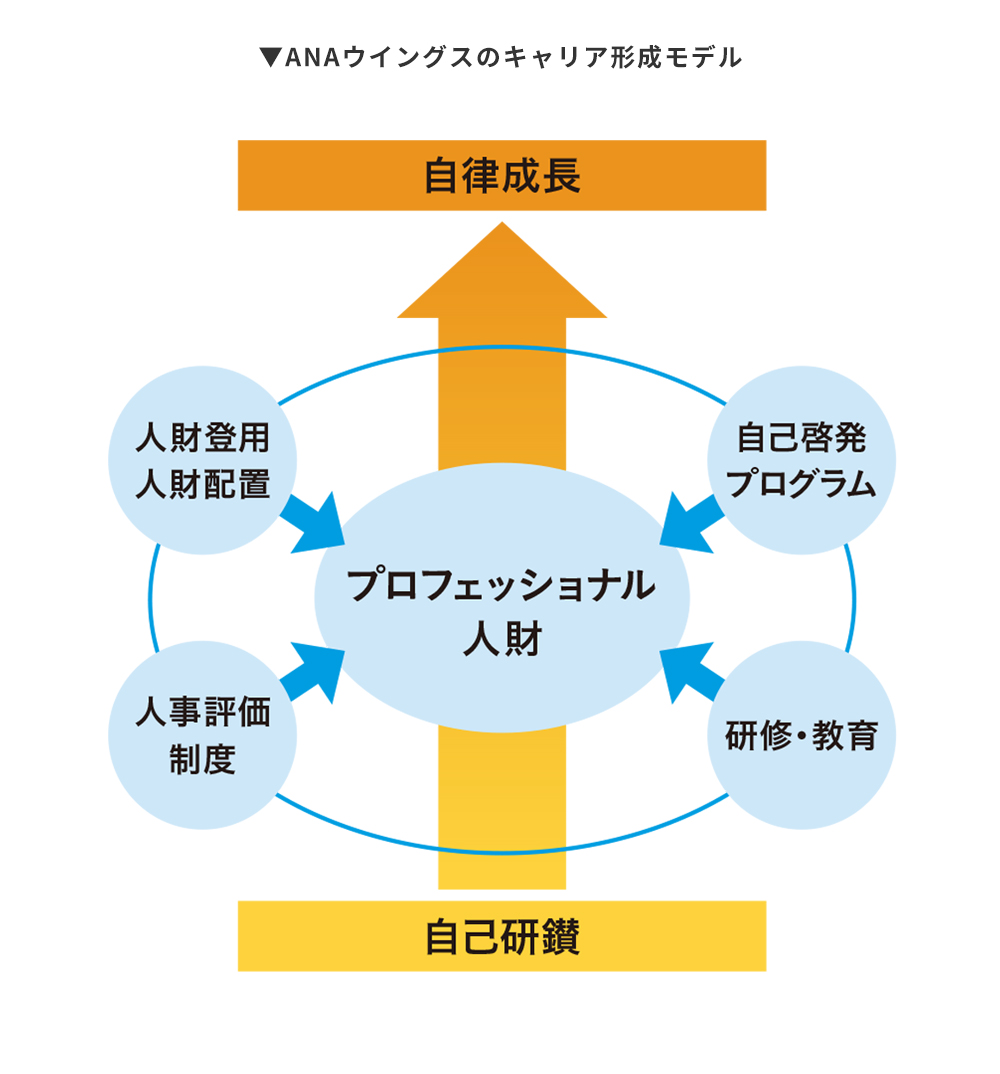

――人材戦略やキャリア形成モデルについて教えてください。

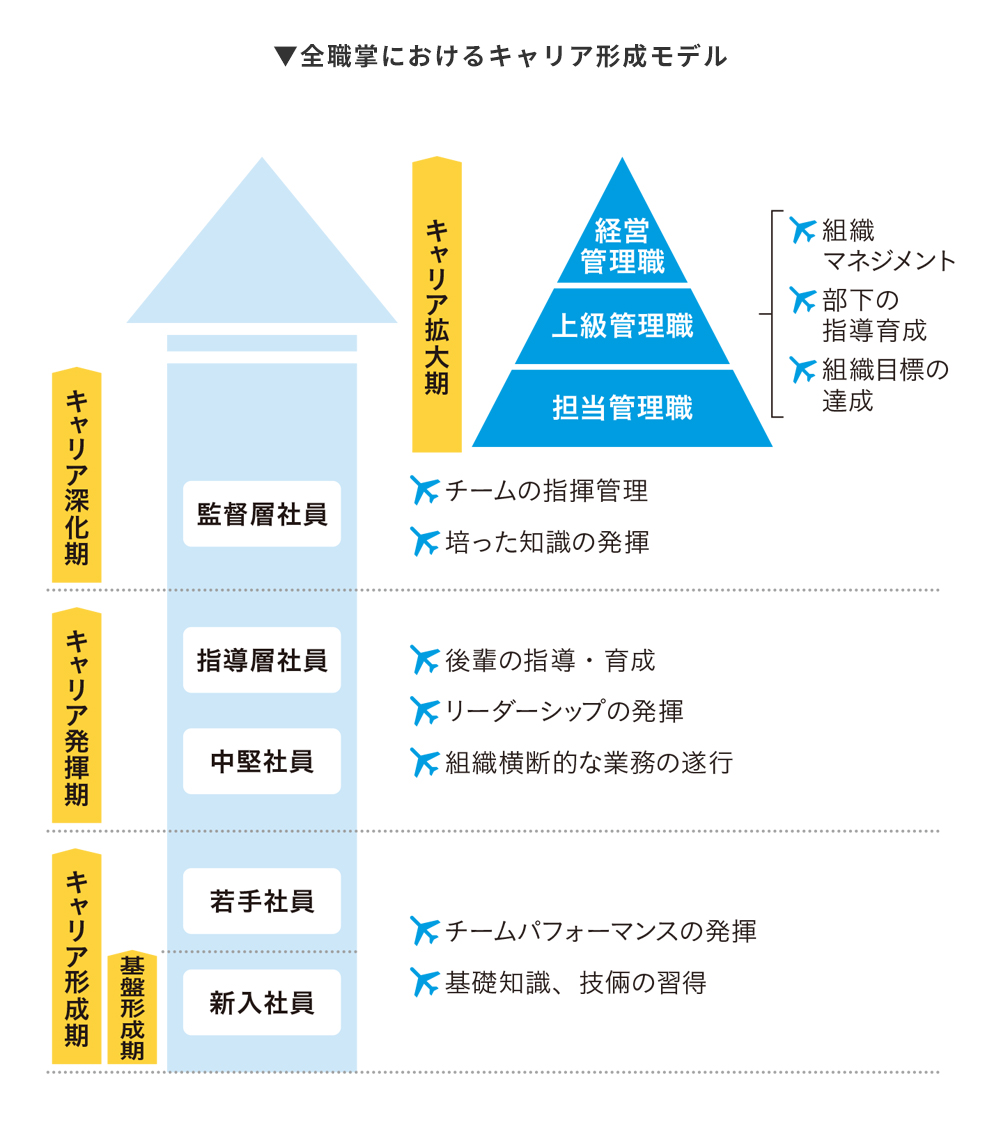

航空会社ではパイロット、客室乗務員、整備士、スタッフなどバックグラウンドが異なる人たちが働いています。職掌により求められる能力・スキルは異なりますが、人財育成方針は一つのものを共有し、全員がそれに向かって成長できるようにしています。

戦略の中心には、「主体性と自律性を持ち、自らキャリアを切り拓く“プロフェッショナル人財”の創造」を掲げています。

私たちは2010年に誕生した会社で、全体的に社員の層も若く、キャリアモデルになる先輩が必然的に少なくなります。そのことは一方で、多様なキャリアの可能性があると捉えることもできます。だからこそ、一人ひとりが自らキャリアを切り拓くことを重視しています。

特に大事にしているのは「自律」です。会社は教育をし、学びのサポートもしますが、主役はあくまでも社員。自分を律し、足りないものがあれば自らそれを取りにいく姿勢を大事にしてほしいと思っています。

キャリア形成モデルでは、新入社員、若手、中堅といったフェーズごとに、求められる行動等を定めています。自己研鑽を土台として、教育・研修や人事評価制度、自己啓発プログラム、人財登用・人財配置といった制度の中、社員一人ひとりがあらゆる機会を活用し、自律成長し続けることを目指しています。

キャリア形成モデルの中で、チームワークの重要性を明文化しているのも特徴です。飛行機はパイロットがいれば飛ぶわけではなく多くの人の協力が必要であり、チーム力で一つのフライトを創り上げるため、チームワークはANAグループ全体で非常に大切にしています。

――人材育成における通信研修の位置づけを教えてください。

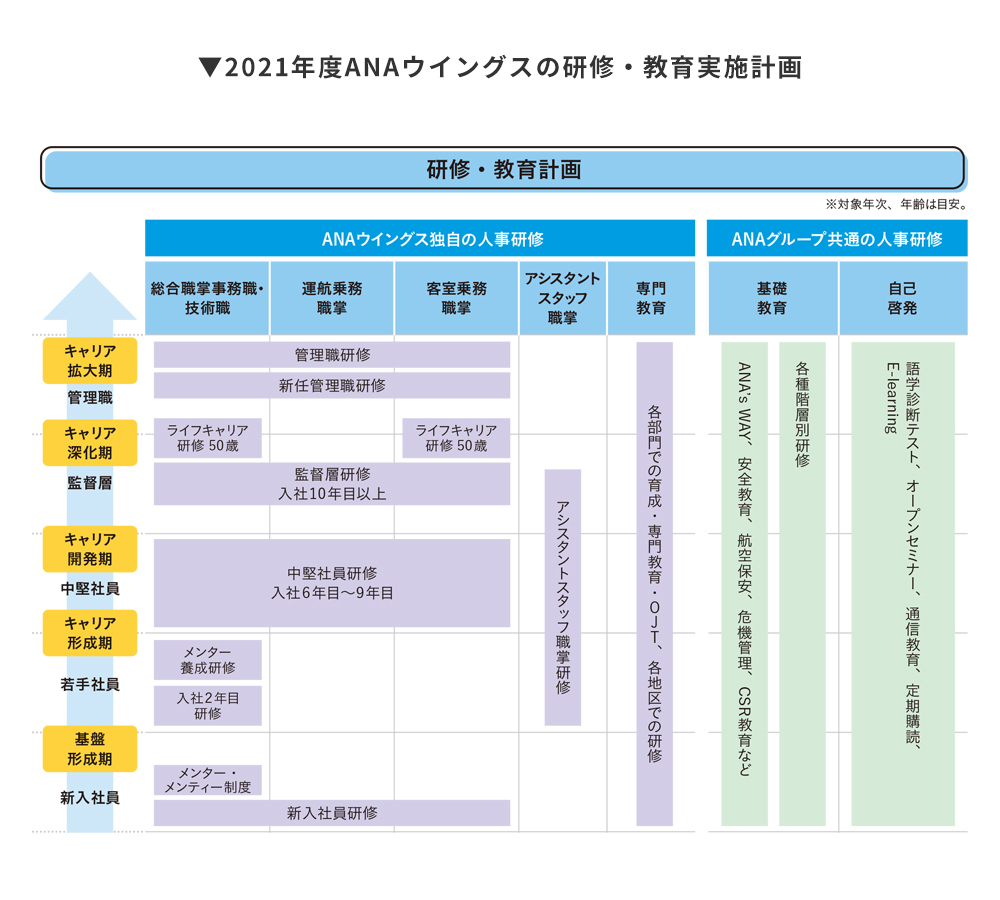

まずANAグループとして総合的な研修制度があり、それを前提としてANAウイングス独自の課題や求める人財にあわせた研修や教育を設計しています(下図参照)。これらの研修を受講する中で一人ひとりが気付きを得て、それを深めたいと思ったとき、自ら学ぶ手段として通信研修を活用しています。

通信研修についても、ANAグループ全体の制度とANAウイングス独自の制度があります。独自の制度は当社のニーズに添うよう、学習開始のタイミングを選ばない毎月開講にしています。

通信研修は、集合研修やセミナーではカバーできないメニューが豊富で、社員のさまざまな学びたいというニーズに寄り添うことができます。またパイロットや客室乗務員は全員タブレット端末が支給されているので、宿泊先で通信研修のeテキストを見て勉強することができます。

受講料は半額を会社が負担。昨年度まではいったん全額給与天引して修了時に半額をキャッシュバックしていましたが、本年度からは受講開始時の給与天引から受講後の修了状況に応じて給与天引する方法に変更しました。申し込み時の負担感も減り「何か学びたい」と思ったときに手軽に学習をスタートさせる人が増えていると感じています。

当社には管理職に立候補する「管理職チャレンジ」という制度があります。従来は応募要件として英語能力を必須としていましたが、本年度からもう一つの応募要件として「通信研修の指定カテゴリーで2講座以上の受講」という要件を追加し、応募時に選択できるようになりました。これは「管理職も多様化すべきだ」という考えに基づき、ビジネスの基礎を身につけている指標として通信研修に着目し、しっかり取り組んでいる人財を登用する取り組みです。

――通信研修ではどのようなコースが選ばれていますか?

当社では職掌と階層ごとに期待される役割や成長についてキャリアモデルを明確に示しており、通信研修についても同様に職掌と階層ごとにお勧めの講座を提示しています。例えば、客室乗務員の新入社員であれば「おもてなし英会話入門」や「クレーム対応を極める」などのコースを紹介しています。ですので、その中から選ぶ人が多いですね。一般に「教養系」とされるコースの受講が多いのも特徴です。

例えば健康やリフレッシュに関するコースも、パイロットや客室乗務員の健康があってこそ安全が守られるという観点で通信研修のお勧めコースに入れています。また客室乗務員は、一般的な教養がお客さまとの会話に活きる場面もあり、受講する人が多い傾向にあります。

――通信研修の受講状況について、現状と今後の施策を教えてください。

会社全体として受講率の目標を設定しており、それに向けた施策を展開しています。コロナ禍で厳しい経営環境ではありますが、経営層からは「社員の成長にはお金をかけるべきだ」という意見があり受講料に対する会社の補助率について見直しが行われました。昨年までは、一人が何講座受講しても補助率は50%でしたが、今年度からは2講座で60%、3講座で70%というように修了講座数に応じて受講料の補助率を変える制度を導入しました。受ければ受けるほどお得になる設計で、計画的に学習を始める人が増えたと感じています。

このほか、通信研修の受講を後押しするため、通常の集合研修の際に通信研修を紹介するようにしています。研修後はモチベーションが高まっており、そのまま通信研修の申し込みにつながることが少なくありません。今後は集合研修がきっかけとなってより深く学びたい人には通信研修を活用してもらうという流れをつくっていけたらいいですね。そのためにも、集合研修とテーマを連動させていければと思っています。

――コロナ禍でワーキングスタイルも変化する中、人材育成の方向性をどのようにお考えですか。

経営環境が厳しい中にあっても、経営層は「社員の成長は止めない」という方針を示しています。今はコロナ禍で現場の乗務員は仕事が少ない状況ですが、在宅時間を通信研修などを活用して自分の成長にあててほしいと思っています。このような状況だからこそ何を学びどのようなスキルを身につけられるのかが問われていると思いますし、それが「コロナ後」会社の進化につながっていくのだと考えています。

――最後に、お二人の「学び」についての考えをお聞かせください。

空港内を見てもAIやロボットの発達は目覚ましく、航空券の予約から搭乗までANA職員との接点がなく、お客さまが初めて会うのが客室乗務員というケースもあります。客室乗務員は今後、より前後の仕事への理解を深めたり、「人間だからこそできることは何か」を考えたりする必要性が高まるでしょう。

組織としてはもちろん、一人ひとりが「私だからできること」を考えて学んでいかなければならないと感じています。

今後、単純作業や形式的な判断はデジタルである程度できるようになるでしょう。しかし私たちのお客さまは「人」ですから、やはり「人にしかできないこと」が大事だと思っています。例えばお客さまのニーズは何なのかを感じ取るのは人間の感性が求められるでしょう。パイロットが「揺れてきたから大事なお客さまのために飛び方を変えよう」と判断したり、顔色が悪いお客さまがいれば客室乗務員が冷たいおしぼりを出したりといった人間味のある対応もより価値が高まります。

そのような観点で一人ひとりが自分の強みを考え、自らのキャリアに落とし込んでいけるような学びの機会を提供していきたいですね。

――貴重なお話の数々、誠にありがとうございました!

(2021年8月23日取材・撮影)

この記事は、通信研修総合ガイド2022特集ページ「リスキリング デジタル社会に挑む」の一部です。

特集全体をご覧になりたい方は、こちらからダウンロードいただけます。