現場単位での業務効率化活動の進め⽅【第2回 業務効率化を実現する8つのステップ と現場管理職・⼈事部門の役割】

3.現場単位での業務効率化活動の進め⽅

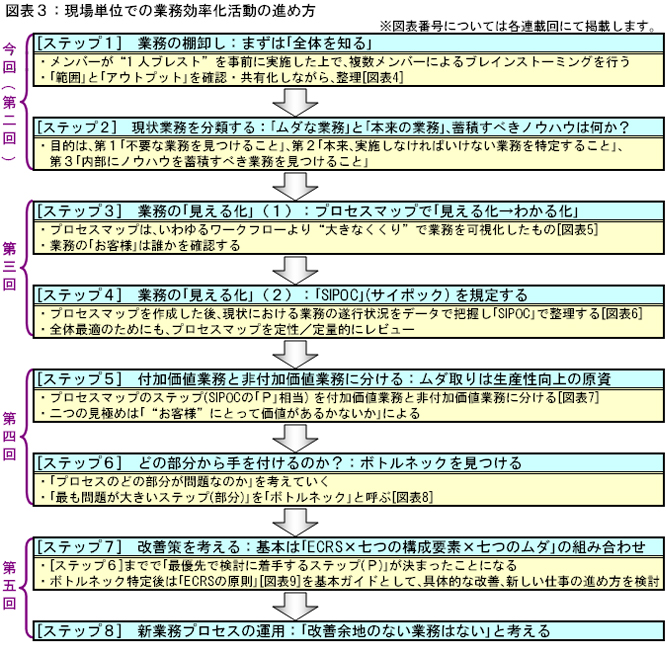

今回より、現場単位での業務効率化活動の進め⽅をステップに沿って紹介する。

[ステップ1] 業務の棚卸し:まずは「全体を知る」

業務の棚卸しは、複数メンバーによるブレインストーミング⽅式がオーソドックスであろう。

ただ、ここではまずメンバーに“1⼈ブレスト”を事前に実施してきてもらう⽅法をお勧めしたい。

業務に特別な名称が設定されていない場合もあるだろうが、名称はバラバラでも構わない。全員で整理する際に、業務内容の確認とともに名称を統⼀すればよい。

このプロセスは思いのほか重要である。「ある名称をもった業務」の範囲が、メンバーによって異なることは意外と多い。名称が共有化されていないことで、同じ内容の業務およびその改善活動をあちらこちらで⾏っているということもある。

また、メンバーが事前に準備した内容の多さ、バラツキに⾯⾷らうかもしれない。それは、良きにつけあしきにつけ、これまでのマネジメントレベルが反映されているものであると認識したい。

この作業は業務効率化における難所の⼀つであるが、きちんと整理したい。業務効率化の過程やその第1段階終了後は、「管理職がマネジメント対象としなければならない業務を確定するプロセス」でもあるからである。

記述された業務の内容は、その「範囲」と「アウトプット」(ドキュメントなどの成果物、完了した“状態”)を確認・共有化しながら、整理していく。私が使⽤しているのは、[図表4]のような表である。これはこのまま⽇常業務での閲覧⽤、後述するプロセスマップの作成、育成体系の検討などにも活⽤することができる。

ただ、ここではまずメンバーに“1⼈ブレスト”を事前に実施してきてもらう⽅法をお勧めしたい。

業務に特別な名称が設定されていない場合もあるだろうが、名称はバラバラでも構わない。全員で整理する際に、業務内容の確認とともに名称を統⼀すればよい。

このプロセスは思いのほか重要である。「ある名称をもった業務」の範囲が、メンバーによって異なることは意外と多い。名称が共有化されていないことで、同じ内容の業務およびその改善活動をあちらこちらで⾏っているということもある。

また、メンバーが事前に準備した内容の多さ、バラツキに⾯⾷らうかもしれない。それは、良きにつけあしきにつけ、これまでのマネジメントレベルが反映されているものであると認識したい。

この作業は業務効率化における難所の⼀つであるが、きちんと整理したい。業務効率化の過程やその第1段階終了後は、「管理職がマネジメント対象としなければならない業務を確定するプロセス」でもあるからである。

記述された業務の内容は、その「範囲」と「アウトプット」(ドキュメントなどの成果物、完了した“状態”)を確認・共有化しながら、整理していく。私が使⽤しているのは、[図表4]のような表である。これはこのまま⽇常業務での閲覧⽤、後述するプロセスマップの作成、育成体系の検討などにも活⽤することができる。

[ステップ2] 現状業務を分類する:「ムダな業務」と「本来の業務」、蓄積すべきノウハウは何か?

第1の目的は「不要な業務を⾒つけること」。

業務の棚卸し段階で確認した「目的」がない業務は廃⽌対象であり、曖昧なものは頻度や⽤途を確認した上で可能な限り廃⽌としたい。ある程度効率化の進んでいる企業では、「目的がない」業務は多くはないかもしれない。

しかし、後者に関しては、「以前、役員から依頼があり、そのため“いつでもすぐに提⽰できるよう”継続している」ものの、「声がかかったことは⼀度もない」というようなものもあるため、廃⽌の判断を下しにくい場合がある。

第2の目的は「本来、実施しなければいけない業務を特定すること」。(※1)

ここでは、現場管理職の⼤前提として「⾃社のバリューチェーン上における、担当する現場の役割」(※2)を基準にすることになる。その基準から「他部門で実施すべきではないか」(=移管業務候補)、「他部門と協働できるのではないか」(=負荷軽減業務候補)といった業務をあぶり出す。それらを除いたものが「本来、実施しなければいけない業務」である。

第3の目的は「内部にノウハウを蓄積すべき業務を⾒つけること」。

⾃社の「インソースとすべきもの=ノウハウとして蓄積し、差異的優位性を発揮できるもの」を明確にし、基盤を整えることが目的である。「インソースとすべきもの」の線引きは、全社としてはトップマネジメントの役割であり、個別業務においては現場管理職と⼈事部門が協働しながら、“もちまえ” を発揮させるべき業務を決めていくことである。それらを志向しない業務は、アウトソーシングが業務量の軽減およびコスト削減を短期的に実現する可能性が⾼い。

⼈事部門の業務の場合、特に第3の目的に該当する業務については、慎重であることを期したい。

最近でいえば、グローバル化に適応するための⼈事制度の再構築、あるいは主として国内における新卒採⽤活動といった場⾯で気になることがある。前者でいえば「海外現地事情に関するノウハウの不⾜」、後者では「ウェブ活⽤による⼤量エントリーへどう対応するか」が脆弱であるがために、アウトソースを活⽤している企業が少なくない。

アウトソースは、効率化の観点からは有効である。ただそうした場⾯で「蓄積すべきノウハウは何か?」の意識をもって、アウトソースを活⽤できるかどうかが、中⻑期的に⼈事部門の価値を左右してくる。

ここでノウハウが空洞化してしまうことがあれば、⼈事部門は「部⻑と外注管理者だけ」の構成でも成り⽴つことになりかねない(これは、「全社としての選択」としては、あっても悪いこととはいえないのだが)。

※1 第1回 2.[1]現場管理職の果たすべき役割︓まずは「現在の業務、遂⾏する⼈の把握」 に記載されている『(3)本来、実施しなければいけない業務は何か』に該当する。

※2 第1回 2.[1]現場管理職の果たすべき役割︓まずは「現在の業務、遂⾏する⼈の把握」の⽂中参照。

(産業能率⼤学 総合研究所 研究員 安藤紫)

※ 本コラムは、「労政時報」(労務⾏政研究所)に掲載(2013年1⽉11⽇発⾏)した内容に基づいています。

※ 著者の所属・肩書きは掲載当時のものです。