OJTを機能させるポイントとは?【第4回 ゆとり世代の育て⽅-今、あらためてOJT を考える-】

【最終回】OJTを機能させるポイントとは?

はじめに

コラム最終回では、ある企業での取り組み事例をご紹介しながら、「OJTを機能させるためのポイント」について考えてみたいと思います。

X社のOJT取り組み事例 -「風通しが良く、⼈が育つ職場づくり」への挑戦-

<背景>

社内の調査委員会が調査を⾏ったところ、“現場の所属⻑がいかにメンバーと密にコンタクトを取り、⽇頃から気軽に相談しあえる職場環境をつくることができるか”が、コンプライアンス問題再発防⽌のカギとなることが分かりました。また同社では、⻑年に渡ってOJT制度を実施していたものの形骸化してしまっており、職場の⼈間関係が希薄になっている状況も明らかになってきました。

そこで同社では、形骸化したOJT制度を再⽣し、これを機能させることで、「風通しの良い職場づくり」「⼈が育つ職場づくり」を進め、コンプライアンス問題の再発防⽌にもつなげていくことにしました。

<概要>

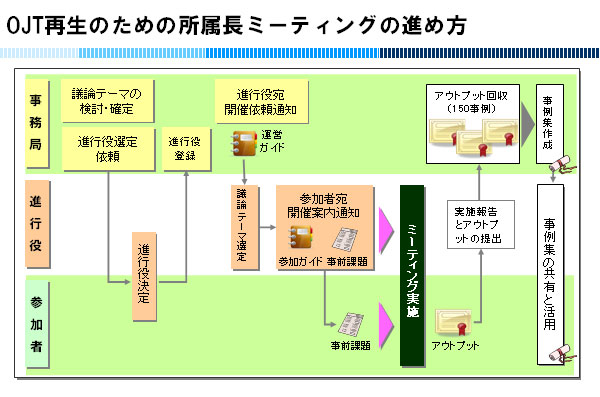

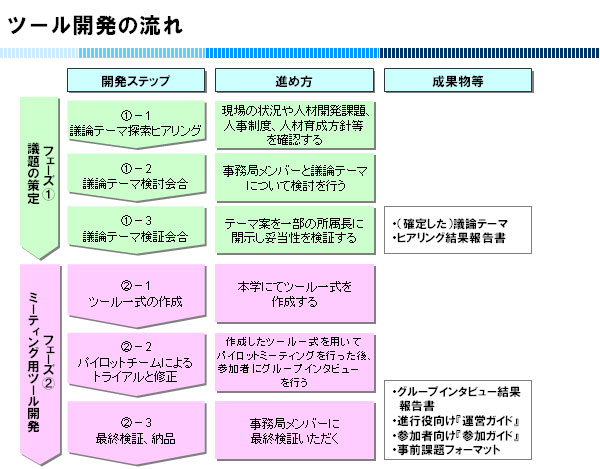

今回は、本学にて経緯をヒアリングし、与件を整理する中で、まずは「現場の所属⻑同⼠が顔を突き合わせて話し合う場」の設計と、「所属⻑ミーティングの進⾏役(ファシリテーター)」の養成によって、OJT再⽣に向け社内で⾃⾛できる“エンジン”を創っていくことにしました。

1.所属⻑同⼠が話し合う「場」の設計

⽇頃忙しい所属⻑をただ集めただけでは、主体的な議論や対話は⽣まれません。職場のOJTを再⽣させるために、短時間で、効率よく、しかも質の⾼い話し合いを⾏うためには、何より“議題の設定(何について話し合うか、何を目的として話し合うか)”が重要なポイントとなります。

そこでX社では、現場の所属⻑が職場の⼈材育成やメンバーとの関わりについて、どのようなことで困っているのか、何を解決したいと思っているのかを事前にリサーチし、議題を絞り込んでいきました。

最終的には、『どうすれば、若⼿社員を育成することができるか?』『どうすれば、メンバー同⼠が協⼒して仕事に取り組むようになるか?』『どうすれば、上司・部下間の報告・連絡・相談を密にしていくことができるか?』などいくつかのテーマに絞込み、ミーティングの進⾏役に議題を選択させることにしました。

さらに、ただ集まって話し合うだけでなく、そこでの検討内容を集約して事例集を作ることで、ノウハウの横展開を進めていくことにしました。

そこでX社では、現場の所属⻑が職場の⼈材育成やメンバーとの関わりについて、どのようなことで困っているのか、何を解決したいと思っているのかを事前にリサーチし、議題を絞り込んでいきました。

最終的には、『どうすれば、若⼿社員を育成することができるか?』『どうすれば、メンバー同⼠が協⼒して仕事に取り組むようになるか?』『どうすれば、上司・部下間の報告・連絡・相談を密にしていくことができるか?』などいくつかのテーマに絞込み、ミーティングの進⾏役に議題を選択させることにしました。

さらに、ただ集まって話し合うだけでなく、そこでの検討内容を集約して事例集を作ることで、ノウハウの横展開を進めていくことにしました。

2.ミーティングの「進⾏役(ファシリテーター)」の養成

ミーティングでは、“全員参加” “主観優先” “異論歓迎” を基本ルールとすることで、建前の議論だけでなく、それぞれが思っていることを率直に話せる場づくり、気軽に相談しあえる関係づくりの⼟台をつくっていきました。

全員参加:X社のOJTを再⽣させるのは、所属⻑全員の仕事です!

主観優先:あるべき論ではなく、⾃分がどう思っているかを⼤切にしましょう!

異論歓迎:安易に正解を探すのではなく、様々な視点からの意⾒を歓迎しましょう!

全員参加:X社のOJTを再⽣させるのは、所属⻑全員の仕事です!

主観優先:あるべき論ではなく、⾃分がどう思っているかを⼤切にしましょう!

異論歓迎:安易に正解を探すのではなく、様々な視点からの意⾒を歓迎しましょう!

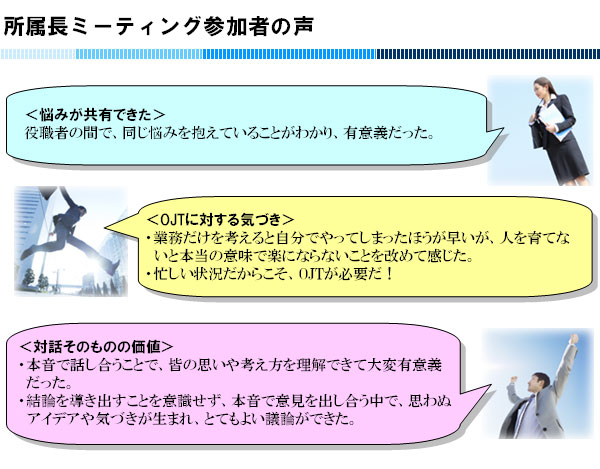

<成果>

しかし、「風通しの良い職場づくり」「⼈が育つ職場づくり」は⼀朝⼀⼣にできるものではありません。

今後も、所属⻑ミーティングを中⼼として各職場での対話を活性化させていくことで、職場でのメンバー同⼠の関係性が良好になり、⼈が学び育ち、コンプライアンス問題も未然に防⽌できる組織づくりにつながっていくことが期待されます。

まとめ -X社の事例に⾒る、機能するOJTのポイントとは-

きっかけだけ⾒れば特殊なケースに映るかも知れませんが、やはり『目的意識を明確に持ち、OJTによって何を解決(あるいは実現)したいのかを明らかにしておくこと』が、制度を機能させる上で重要なことが分かります。

OJTはあくまで組織活動を効果的・効率的に進めるための⼿段であり、目的そのものではないからです。

『わが社(組織)では、“なぜ、何のためにOJTを⾏っているのだろうか?”』

皆さんにとって本コラムが、あらためて組織の⼈材育成の原点を問い直すきっかけとなれば幸いです。これまで4回にわたってコラムにお付き合いいただき、ありがとうございました。