ゆとり世代の育て⽅-今、あらためてOJTを考える-

【第1回】最近の新⼊社員の傾向・特徴とは?

はじめに

「新⼊社員にどう接すれば良いのか分からない」

「⾃分たちと全く異なる価値観をもつ若⼿を、どのようにして育てたらよいのだろうか?」

・・・皆さんの職場でも、こうした問題はありませんか?

企業・組織における⼈材育成の三本柱として、「Off-JT(集合研修)※」「OJT※」「⾃⼰啓発」が挙げられますが、中でもOJTは⼈材育成の最も重要な⼿段として位置づけられています。

しかし、『ウチの会社のOJTはうまくいっている』というケースは、残念ながらほとんど⽿にすることがありません。これは⼀体、なぜなのでしょうか?

本コラムでは、「なぜ、OJTがうまくいかないのか︖」「どうすれば、OJTがうまくいくのか?」「そのために、どんな教育が必要なのか?」といった、OJTにまつわる素朴な疑問について皆さんと⼀緒に考えていきたいと思います。

まず第⼀回では、OJTの受け⼿である『最近の新⼊社員の傾向・特徴』について取り上げたいと思います。

※ Off-JT(=Off the Job Training)︓仕事を離れた場で⾏う能⼒開発、いわゆる「集合研修」をさしてこのように呼ぶことが多い。

※ OJT(=On the Job Training)︓仕事を通じた能⼒開発、本学ではOJTを『上司や上級者など(OJTリーダー)が部下や後輩(メンバー)に対し、⽇常の業務を通して、その業務に必要な能⼒を意図的・重点的・計画的に習得させる教育⼿段』と定義しています。

古(いにしえ)からくり返される、“最近の若い奴らは…”論争

しかし、そもそも⾚の他⼈を完全に理解することなどできるはずが無いのですから、ある意味“OJTがうまくいかない”というのは当たり前のことなのかも知れません。

だとすれば、私たちに求められるのはまず、“『OJT』という何か魔法のような⼿段があって、たちどころに新⼊社員を戦⼒化することができる”というような幻想を捨て、“(100点満点は取れないにしても)どうすれば、今よりももっとうまくOJTを進めることができるようになるのか?”と真摯に問う姿勢を持ち続けることなのではないでしょうか。

OJTがうまくいかないのを若⼿のせいにするだけでは結局何も解決せず、古(いにしえ)から続く不⽑な論争から抜け出すことは難しいでしょう。

最近の新⼊社員の傾向・特徴とは?

公益財団法⼈⽇本⽣産性本部の発表によると、今年(平成25年度)の新⼊社員のタイプは『ロボット掃除機型』で、“段差(プレッシャー)に弱く、能⼒を発揮させるには環境整備(職場のフォローや丁寧な育成)が必要”とのことです。

本学でも、企業・組織の⼈材育成担当者に新⼊社員の傾向や特徴をヒアリングしていますが、そこでは次のような声が多く聞かれました。

“受⾝で⾔われたことしかしない。⼯夫がない”

“失敗することを極端に恐れる”

“他責の傾向が強い。⾃分が認められないと、すぐ周りのせいにする”

“⾃分と異なる世代のメンバーとのコミュニケーションが苦⼿”

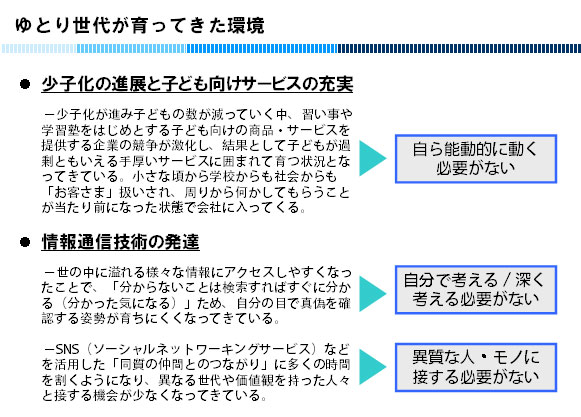

しかし、新⼊社員がこれらの傾向や特徴を持つに⾄った背景には、必ず何らかの原因があるはずです。今どきの新⼊社員は“⾊々な問題がある”のではなく、様々な外部環境要因に“適応”した結果として、これらの傾向や特徴を持つに⾄ったと考える⽅が、むしろ⾃然ではないでしょうか。

そして、その主な要因として、次のような状況が浮かび上がってきました。

そして、その主な要因として、次のような状況が浮かび上がってきました。