コロナ禍で目覚める「管理者の役割」

1.はじめに

私は、「第四次産業革命(詳細後述)」下での部門管理者のあり方を検討する本学の研修プログラム開発チームに所属し活動をしてきました。その間、コロナウイルス感染防止の非常事態宣言が出されましたが、開発した研修プログラムは、コロナ禍およびコロナ後のマネジメントのあり方を検討するうえでも役立つものと考え、本稿を執筆いたしました。

2.コロナ禍で顕在化するマネジメントのあり方

コロナ禍でのビジネス環境の変化は、テレワークが加速するなど、従来のビジネスそのものを問い直させています。コロナ禍でなければ、この加速はなかったのですが、在宅での仕事でも支障がないという意識が社会に広まれば、コロナ禍解消後も、テレワークは浸透するでしょう。

他方、コロナ禍でも、「会社への出勤」が避けられない場合もありますi。その理由は、テレワークに必要な機材やシステムの整備不足、遠隔型の会議システムへの抵抗感などがあげられています。「会社への出勤」の差は、なぜ生まれるのでしょう。この差は日々のマネジメントのムダ・ムリ・ムラの放置に原因があり、職場をマネジメントする管理者のあり方が改めて問われています。そこで本稿は、次の①、②に焦点を絞り、コロナ禍で目覚める「管理者の役割」を再考します。

コロナ禍で問われる管理者のあり方

- ビジネス環境が激変していることを管理者が理解し、トップ、メンバー、周囲に働きかけて仕事のあり方を問い直しているか。(管理者の仕事のあり方)

- 管理者の機能が変化していることを理解しているか。(管理者機能の変化の自覚)

- パーソル総合研究所. "パーソル総合研究所 『新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査』 第二回調査". パーソル総合研究所. (オンライン), 入手先<https://rc.persol-group.co.jp/news/202004170001.html>, (参照2020年5月6日)

3.管理者の仕事のあり方

本来、仕事の目的が達成できれば、仕事の仕方はICTツールなどを積極的に活用しても良いはずですが、「会社に出勤すべし」、「リモート端末は正規社員のみ」など「仕事の仕方かくあるべし」という「労働慣行」の呪縛が見受けられます。「労働慣行」を問い直すことは、ここ最近のICTの浸透や、「働き方改革」関連法施行の中で、散々問われていたことですが、本腰で進めなかった企業も多いようです。しかし、このコロナ禍という経済的危機で一気に問い直しと改善が求められているわけです。

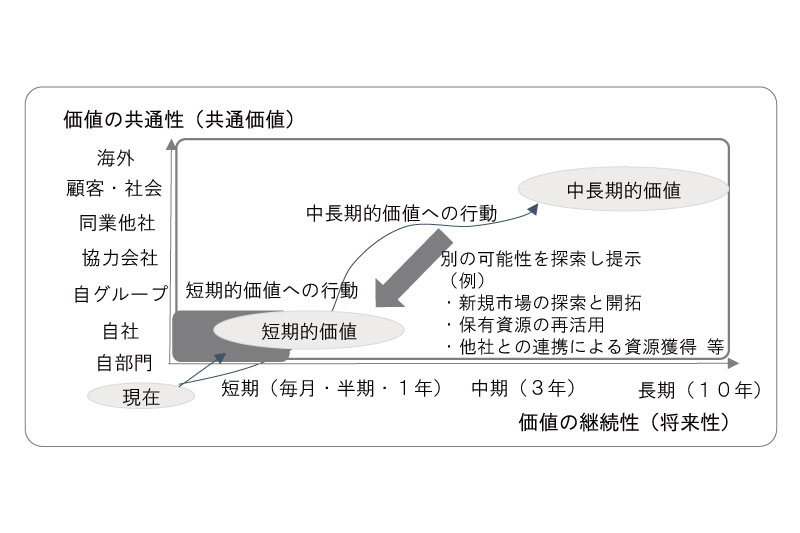

これらの状況を踏まえ、職場の管理者には自職場の「仕事の価値は何か」という点から仕事の中身を再検討いただきたいのです。仕事の価値には、いま必要な短期的価値(利益等)と、市場・社会から将来に亘って求められる中長期的価値(社会的貢献等)の両方があります。あなたの部署の仕事の価値は何でしょうか。

表1 短期的価値と中長期的価値

| 短期的価値 | 中長期的価値 | |

|---|---|---|

| 定義(何か) | 利益・マージン | 市場・社会(市場外)の便益 |

| 源泉(何から生じるか) | 顧客への商品・サービス | 市場・社会における事業活動 |

出所:「部門プロデュース型マネジメント研修プロジェクト」作成

コロナ禍でニーズを失った産業では、経営の継続のため、新たな需要の掘り起こし、提供方法の変更などで生き残りを模索しています。

コロナ禍以前からも人手不足やICT浸透による影響で、今の事業が継続できなくなるのではと感じていたことが、急速に顕在化しているのです。自事業を一歩引いてみたときに、市場・社会から自分たちに求められていることを冷静に見出す必要があります。短期的な利益の積上げ(アカウンティング思考)だけでは、現状の打開はできないと認識し、将来構想(ファイナンス思考)を加味した管理行動を理解する「プロデュース思考ii」が今求められているのです。

短期的価値と中長期的価値を意識した経営行動

出所:「部門プロデュース型マネジメント研修プロジェクト」作成

では、短期的価値に行き詰る事業に対し、管理者として何ができるのでしょうか。様々な企業を訪問して管理職の方々と議論したり、これまでの経営学の先行研究を参考としたりするなかで、私は以下の点を述べたいと思います。

- 第一に「中長期的価値」が何かを「探索」しながら、第二に「短期的価値」の達成に「深化」しiii、実践し、問い直しをすること。その際に唯我独尊にならないように「失敗の経営研究iv」 に学ぶこと。

- 「中長期的価値」を根拠づける事実について、社外を含めたサプライチェーン全体から俯瞰し、事業環境に関する情報収集、メンバー等への支援活動に自らが注力すること。その際に、「社会的価値」を捉えた事業のあり方を理解することv。

- 一つ上の階層の立場で将来の構想を検討し、周囲の関係者に語り、積極的な提案に耳を傾けて支援すること。その時間を創出するために、自らの仕事を再整理すること。

*以上の点の詳細は、本学の「部門プロデュース型管理者研修vi」 の中で改めてご紹介し、議論をしながら理解を深めたいと思います。

- 松尾泰. "今、求められるプロデユース思考力とは". 学校法人産業能率大学 総合研究所. (オンライン). 入手先<https://www.hj.sanno.ac.jp/cp/feature/202006/09-01.html>

- 「探索」と「深化」の言葉の意味は、以下を参考とした。C・Aオライリー、M・Lタッシュマン、入山章栄(監訳・解説)、冨山和彦(解説)、渡部典子(訳)(2016) 『両利きの経営』、東洋経済新報社

- 「失敗の経営研究」とは以下の一連の研究成果を意味する。経営活動の本質を理解するうえで、失敗からのアプローチは管理者にとって気づきが多いと部課長研修の現場に直面する筆者は感じる。

- 戸部良一、寺本義也、鎌田伸一、杉之尾孝生、村井友秀、野中郁次郎(1991)『失敗の本質-日本軍の組織論的研究』、中央公論新社

ここでは、組織の変化への硬直性が問題とされる。 - 戸部良一、寺本義也、鎌田伸一、杉之尾孝生、村井友秀、野中郁次郎(2008)『戦略の本質-戦史に学ぶ逆転のリーダーシップ』、日経ビジネス人文庫

ここでは、組織を率いるリーダーシップのあり方が論じられる。 - 菊澤研宗(2017)『組織の不条理-日本軍の失敗に学ぶ』、中公文庫

ここでは、意思決定者における「限定合理性」の問題が論じられる。 - 河合忠彦(2019)『日本企業における失敗の研究』、有斐閣

ここでは、薄型TVの日本企業6社(ソニー、日立、東芝、パイオニア、シャープ、パナソニック)について、戦略上の失敗とコーポレートガバナンスの失敗の2つの観点で論じられる。

- 戸部良一、寺本義也、鎌田伸一、杉之尾孝生、村井友秀、野中郁次郎(1991)『失敗の本質-日本軍の組織論的研究』、中央公論新社

- Michael E. Porter and Mark R. Kramer(2011),“Creating Shared Value”, how to reinvent capitalism-and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, January–February, 入手先<http://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value>, (参照2020年5月7日)

- 学校法人産業能率大学 総合研究所『「部門プロデュース型管理者研修」プログラム』

4.管理者機能の変化の自覚

仕事の価値と共に、管理者の機能も問い直しが必要です。新たな事業を進めるためには、同質的なメンバーだけではなく、異業種等異質なメンバーと組むことも必要です。しかし、同質的な従来のやり方を異業種に押し付けても上手くはいきません。ここで、管理者は社外、異業種等のメンバーをチームとして、まとめる技能も求められます。この変化を「コントロール(統制)型」から「プロデュース(企画)型」への変化と私は捉えています。

表2 短期的価値と中長期的価値

| コントロール(統制)型 | プロデュース型(企画)型 | |

|---|---|---|

| 目的 | 基準(予算等)を守る | これからの事業を創造する |

| 方法 | 権限に基づきメンバーに対して統制を図る | 参加するメンバーの強みや意欲を引き出す |

| 組織 | 主に階層別の権限、分業が明確で、各人の専門化が進むときに機能する | 主に事業の目的を共有した多様な個人が主体的に貢献し合うときに、ネットワーク形態として機能する |

出所:「部門プロデュース型マネジメント研修プロジェクト」作成

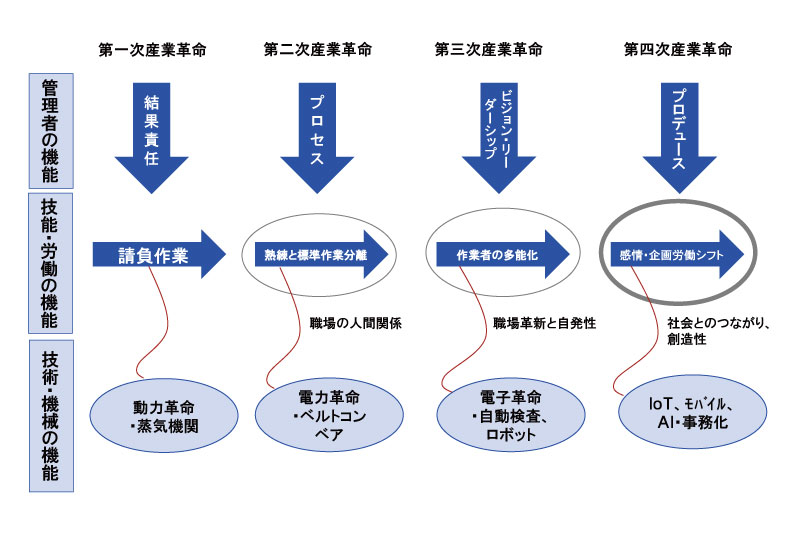

コントロール型からプロデュース型への変化は、コロナ禍の前から進行している歴史的変化といえます。産業社会の変化を「ヒトの労働」から「技術への転換」として見ていくと、4つの「産業革命」によって、産業社会が大きく変化したということが理解できます。

表3 産業革命の進展

| 区分 | 時期 | テクノロジー(例) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 第一次産業革命 | 1760~1840年代 |

|

|

| 第二次産業革命 | 19世紀後半~20世紀初頭 |

|

|

| 第三次産業革命 | 1960~現在 |

|

|

| 第四次産業革命 | 2010年~現在 |

|

|

出所:『第四次産業革命 ダボス会議が予測する未来vii』を参考に筆者作成

表3からいえることは、第一次産業革命で「重労働」が機械化され、第二次産業革命で、クラフト(手工芸的)職人の労働が「標準作業化」され、さらに第三次産業革命の中で、残存した高度熟練職種労働が次第に「解体」し、そして現在の第四次産業革命の中で、多くのホワイトカラー労働が機械化されるなかで、「感情労働」「企画型労働」などがヒトの労働として残っているという点です。このような労働の変化は、職場をマネジメントする管理者の職務にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。

管理者の職務の変遷

出所:「部門プロデュース型マネジメント研修プロジェクト」作成

第一次産業革命下で、投資した資金に見合うように結果責任を請負う「責任者」としての管理者は、第二次産業革命において、科学的管理法や人間関係論を駆使しながら職場の労働過程を統制する「管理者」としての機能が追加されました。やがて、第三次産業革命下で熟練職種労働が解体する中で、職場メンバーに対して多数台持ちなどを率先して推進させる「支援者」としての機能が期待され追加されます。今でも、職場のビジョンを示し、メンバーのモチベーションを高め、リーダーシップを発揮させて、自発的な改善やコンプライアンスの遵守を徹底させてほしいとする管理者像は第三次産業革命下の流れといってよいでしょう。

そして、第四次産業革命下では、ホワイトカラーを含めて多くの仕事が機械化されていきます。その中でヒトに求められる仕事は、プラットフォーム、クラウドファンディングviii等のモデルを「公的な場」に向けて企画、支援する「パブリックなプランナーの仕事」や、医療、介護、教育、営業等、「個々の顧客」との接点で自らの感情を統制しながらも相手の感情を良い方向に導く「カスタムな感情労働の仕事ix」 となります。ここでの管理者の機能は、「企画」や「感情労働」の仕事に従事する者をよく理解することと、その労働特性が、機械化に馴染みにくいという点から派生する労働需給のアンバランスにあるということに着目し、取引量、資源調達量、アウトカム(成果と付加価値)量を調整する機能といえるでしょう。また、これらの仕事は、広く外部の「特定の専門領域」での「一般的技能」を保有する人材によって担うことも可能です。ここでは、社内外の人材、資源を適切に組み合わせ、仕事をコーディネートする「プロデューサー」としての役割が追加されるのです。

コロナ禍においても、多くの飲食業やアミューズメント事業が廃業の危機に立たされており、クラウドファンディング等の新たな資金調達によりビジネス存続を模索していますが、その背後に彼らを支援しようとしているクラウドファンディング運営の支援者がいることを忘れてはいけません。また、医療や介護従事者といった専門的技能者に圧し掛かる重圧を少しでも解消するために、支援物資や応援人員の確保にまい進する公共、民間の支援関係者は、もはや産業の垣根を超えた呼びかけに立ち上がっていますx。

こうした人々に求められる共通点は何でしょうか。営利追求以上に「社会的使命の実現」の自覚が高いように筆者は思います。かつて、PFドラッカー(Peter Ferdinand Drucker)は、多くの経営者をみて、企業のあり方を「営利主義」ではなく、「顧客の創造、市場の創造」である(ネオフォーディズムxi)と主張したのですが、私も教育の現場で部課長と討議する中で、営利主義を追求する現実の前に、その実現は崇高な理想であっても、空想的とも思えた瞬間がありました。しかし、昨今の技術的発展と資本主義のいきづまりの中で、事業を成功に導く「良き管理者」の力点が、中長期的価値をも考慮した社会的使命の実現にあることは疑い得ないところまで来ているように思えますxii。 ここで、大切なことは、周囲のメンバーに仕事を委ね、彼らを信頼して支援していくことです。この具体的実践については、中村浩史「未来へ向けた有機的な組織活動形態とはxiii」 をご参考ください。

忘れてはならない点は、管理者の役割が、時代と共に「責任者」「管理者」「支援者」「プロデューサー」と変化したのではなく、「役割が追加されてきた」ととらえる点です。無理はせず、時には自らの「腹をみせ」て行動することが必要です。

- クラウス、シュワブ、世界経済フォーラム(訳)(2016)『第四次産業革命 ダボス会議が予測する未来』、日本経済新聞出版

- クラウドファンディングの解説は以下を参照されたい。

板越ジョージ(2014)『クラウドファンディングで夢をかなえる本』、ダイヤモンド社 - 感情労働については、以下を参照されたい。

A.R. ホックシールド、石川准(翻訳)、室伏亜希(翻訳)(2000)『管理される心 感情が商品になるとき』、世界思想社 - 産経新聞WEST版(2020年4月20日). "「疲弊」保健所に支援チーム 大阪府市が人員強化". 産経ニュース. (オンライン), 入手先<https://www.sankei.com/west/news/200420/wst2004200030-n1.html>. (参照2020年5月6日)

大阪府(吉村洋文知事)が、疲弊する保健所の電話応対等の業務応援する報道から、支援体制をプロデュースしていると注目した。 - 藻利重隆(1975)『ドラッカー経営学説の研究』、森山書店

本稿は、ドラッカーの学説をフォーディズムと比較し、営利主義を克服するための発展形として位置づけたものといえる。本書から、ドラッカーの言説を理解すると、ドラッカーの経営者、管理者への哲学的問いかけ(概念の再構築)が理解できる。 - PFドラッカー、上田惇生(翻訳)(2006)『現代の経営 上下』、ダイヤモンド社

- 中村浩史. "未来へ向けた有機的な組織活動形態とは". 学校法人産業能率大学 総合研究所. (オンライン). 入手先<https://www.hj.sanno.ac.jp/cp/feature/202006/11-01.html>

このコラムの執筆者である髙坂一郎 研究員が登壇するイベントをご案内いたします。

イベント名:コロナ禍における新たなマネジメントのあり方を考える

実施日時:2020年11月27日(金)13:30~16:30終了

会場:Zoomによるオンライン会場