調査報告書

産業能率大学総合研究所は、企業の人事・人材育成部門等の方を対象に、通信研修を中心とする従業員の教育手段について調査を実施しました。通信研修が特にどのような場面で利用されているのか、活用する上での課題はどこにあるのか、自己啓発受講を推進するために有効な施策は何なのか——。

データの分析結果や人材教育の現場から寄せられたリアルな声をご紹介します。

なお、この記事は「通信研修総合ガイド2020」に掲載された内容の一部を抜粋し編集したものとなります。

調査概要

- 調査期間:2019年3月6日〜3月22日

- 調査対象:日本企業の人事部門、人材育成部門、経営企画部門、事業部門の人材育成担当者

- 調査方法:インターネット調査

- 回答企業数:n=149(有効回答n=144)※

※回答数は149件。このうち、企業名が明記されており、回答内容に不整合等のあるものを除いた144件を集計対象とした(有効回答数)。なお、同一企業で複数の方から回答があった場合は人事・人材育成部門あるいは経営企画部門の方の回答を採用し、1社1回答として集計した。

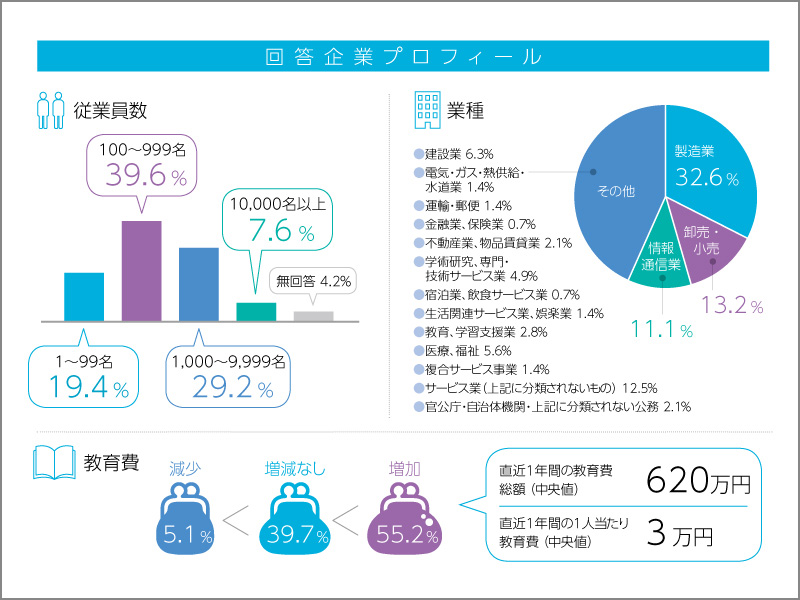

回答企業プロフィール

調査結果からの分析

自ら学ぶ風土の醸成には通信研修が最も利用されている

| さまざまな教育手段をどのような目的で利用しているか | 1位 |

|---|---|

| 自ら学ぶ風土を醸成するため | 通信研修 45.1% |

| 多くの従業員に、広く学ぶ機会を提供するため | 通信研修 50.7% |

| 広く一斉に学ぶ必要のあるテーマを学ぶため | 集合研修(社内講師) 45.1% |

| 昇進・昇格で進む職位・職能資格に応じた知識・スキルを身につけてもらうため | 集合研修(外部講師) 55.6% |

| 教育対象者を一箇所に集めての研修・教育が難しいため | eラーニング 42.4% |

さまざまな教育手段をどのような目的で利用しているかを尋ねたところ、「多くの従業員に、広く学ぶ機会を提供するため」「自ら学ぶ風土を醸成するため」には通信研修が最も多く利用されていることが分かりました。

このほか、広く一斉に学ぶ必要のあるテーマでは社内講師による集合研修が、職位・職能資格に応じた知識・スキルを身につける目的では外部講師による集合研修が、教育対象者を一箇所に集めるのが難しいという理由ではeラーニングが最も多く選ばれています。社内教育の目的によって、主に用いられる教育手段に違いがあることが見て取れます。

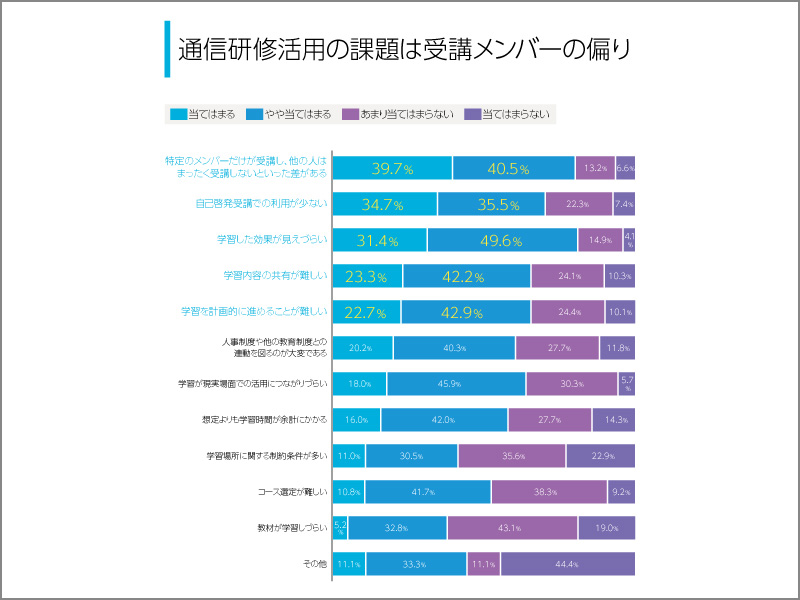

通信研修活用の課題は受講メンバーの偏り

通信研修では、「特定のメンバーだけが受講し、他の人はまったく受講しないといった差がある」という課題について「当てはまる」という回答が最も多く、39.7%にのぼりました。「やや当てはまる」も合わせると、約8割に達しています。また「自己啓発受講での利用が少ない」という課題を感じている企業も多く、「当てはまる」「やや当てはまる」を合わせ約7割にのぼりました。

「学習した効果が見えづらい」という課題は「やや当てはまる」という回答が5割近くに達しており、「当てはまる」との合計では約8割という結果でした。通信研修による教育は、速効性よりも中期的に効果をもたらす内容のものもあります。その評価の難しさが、「やや当てはまる」の回答の多さに表れているのかもしれません。

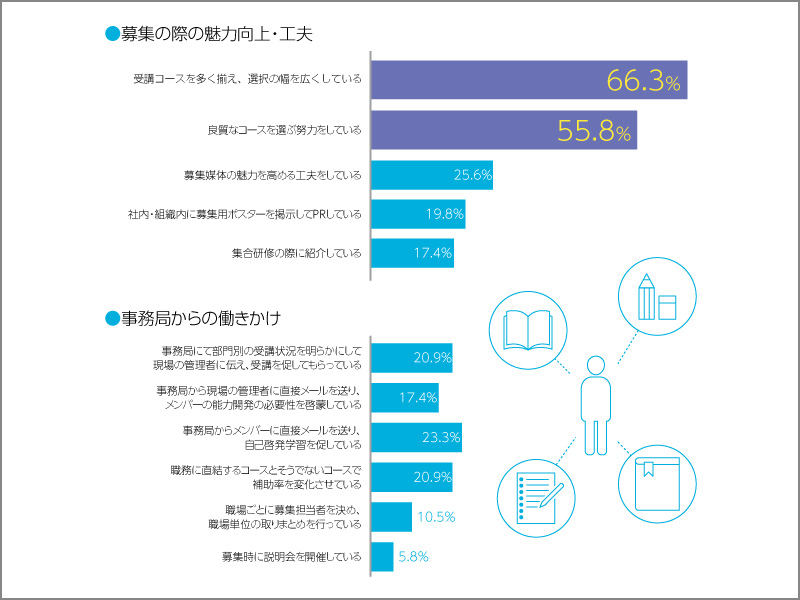

自己啓発受講を増やすためコースの充実に各社が注力

通信研修の自己啓発受講を増やすための施策を尋ねたところ、「受講コースを多く揃え、選択の幅を広くしている」という回答が最も多く、66.3%にのぼりました。「良質なコースを選ぶ努力をしている」という回答も55.8%と多く、コース数や質を重視して通信研修の魅力を向上させようという姿勢が見て取れます。

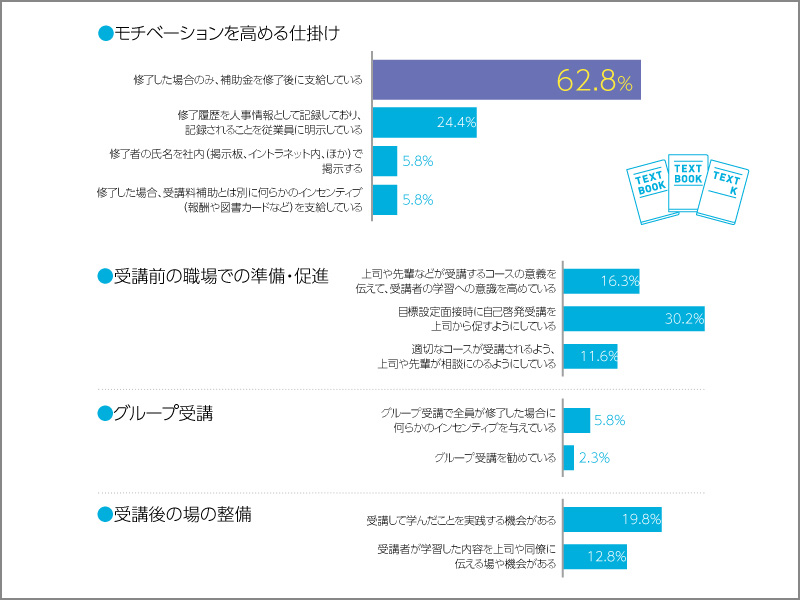

このほかに目立ったのは「修了した場合のみ、補助金を修了後に支給している」という回答で、62.8%の企業が補助金支給を実施してモチベーションの向上を図っていることが分かりました。

人材戦略は、業績や教育の効果とどう関係している?

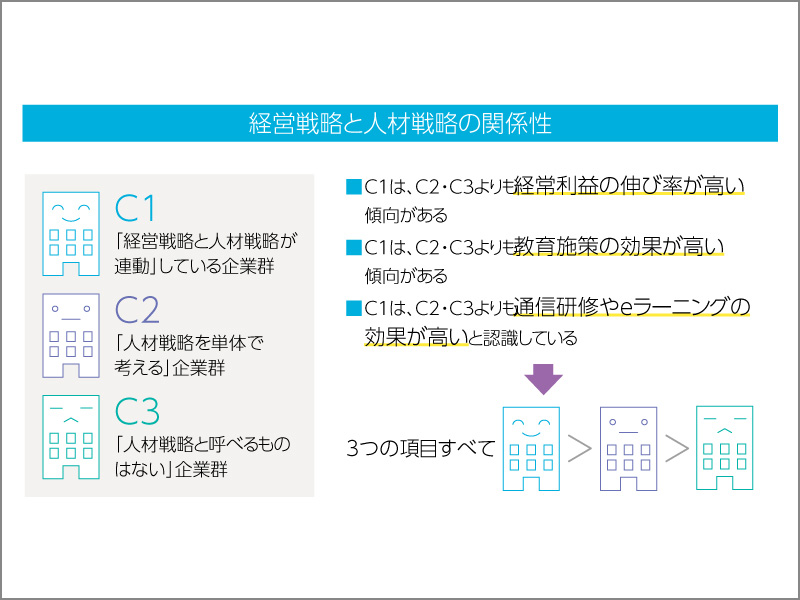

この調査では、人材戦略に関する「経営戦略と連動して人材戦略が検討・立案・策定されている」「どちらかというと人材戦略は単体で考えられている」「特に人材戦略と呼べるものはない」という設問について、「当てはまる」「やや当てはまる」「あまり当てはまらない」「当てはまらない」の4つの選択肢により回答を得ています。これをもとに、企業を「経営戦略と人材戦略が連動」している企業群(=C1)、「人材戦略は単体で考える」企業群(=C2)、「人材戦略と呼べるものはない」企業群(C=3)の3グループに分けて分析を実施しました。

分析結果から分かったのは、C1群はほかの群よりも経常利益の伸び率が高い傾向にあるということです。経営戦略と人材戦略の連動性が業績の伸びと関連していることがデータにより裏付けられたと言えます。またC3群よりはC2群のほうが経常利益の伸び率が高いことから、人材戦略を策定することの重要性も見て取れます。

さらに「現場で必要な人員が育成できている」「重要なポジションに適材適所で人員を配置できている」「組織の成長や発展に貢献する人材を育てることができている」という設問についても「当てはまる」から「当てはまらない」まで4つの選択肢により回答を得ています。これらの項目についてもC1群では「当てはまる」「やや当てはまる」という回答の割合がC2、C3より高く、3つの設問すべてで平均値は「C1>C2>C3」となっており、経営戦略と人材戦略が連動している企業のほうが教育施策の効果が上がっていること、また連動性がなくても人材戦略を立てているほうが教育施策の効果が高いことが分かりました。

さらに、通信研修とeラーニングの効果について尋ねた設問をもとに分析を行った結果、C1群、C2群とも、C3群よりも通信研修の効果が高いと認識していることが分かりました。eラーニングについても、C1群、C2群はC3群より「効果が高い」と認識している傾向にあります。いずれも平均値は「C1>C2>C3」でした。つまり、経営戦略と人材戦略が連動しているか、少なくとも人材戦略が立てられているほうが、通信研修やeラーニングの効果を高く認識しているわけです。

経営戦略と人材戦略の連動は、教育の目的を明確にし、その効果を高めます。それが必要な人員の育成や適材適所の人員配置へとつながり、企業業績によい影響をもたらすのがひとつの理想的なあり方と言えそうです。

『データから読み解く人材育成のヒント』ダウンロードはこちらから!

日本の企業・組織におけるリスキリング実態調査報告書

他にも様々な項目についてご回答いただき、集計結果を報告しております。

詳しくは報告書をご確認ください