生き残る人材に必要な、“考える力”

今日のコンピューター技術の発達は目覚ましいものがあり、「問いかけに、あたかも人間が考えたかのような答えを返してくれる」という生成型人工知能(以下、AI)と呼ばれるサービスの低価格での提供が本格化しています。筆者も大学生向けに毎週レポート課題を課していますが、毎回1割程度はいかにも『本人ではない、どこかの優等生(おそらくAI)が書いた模範解答』のようなものが紛れ込んでおり、その真偽を判定する仕事が新たに発生することに驚くばかりです。さらに近い将来にはAGI(汎用人工知能)やASI(人工超知能)といった次世代技術も控えていることを考えれば、このトレンドは変わることなく進み続けることでしょう。

このような状況においてはこれまでの社員教育の基盤に置かれていた『能力』の概念も大きく変わっていくことになるはずです。私が社会人になるすこし前までは就職活動に珠算(そろばん)2級とボールペン字検定は必須能力だったそうです。このため先輩たちから『字が汚いのは、社会人失格だ!』と怒られたものですが、現代では礼状でも手書きするのはかなり希少な存在らしく、むしろ先方を恐縮させてしまい逆効果になりかねない状況です。手書き文字がキーボードのブラインドタッチに置き換わったのと同じように、数年後には“AIにうまく命令できるのが最も優秀な社員”という時代が到来する可能性は高いのです。

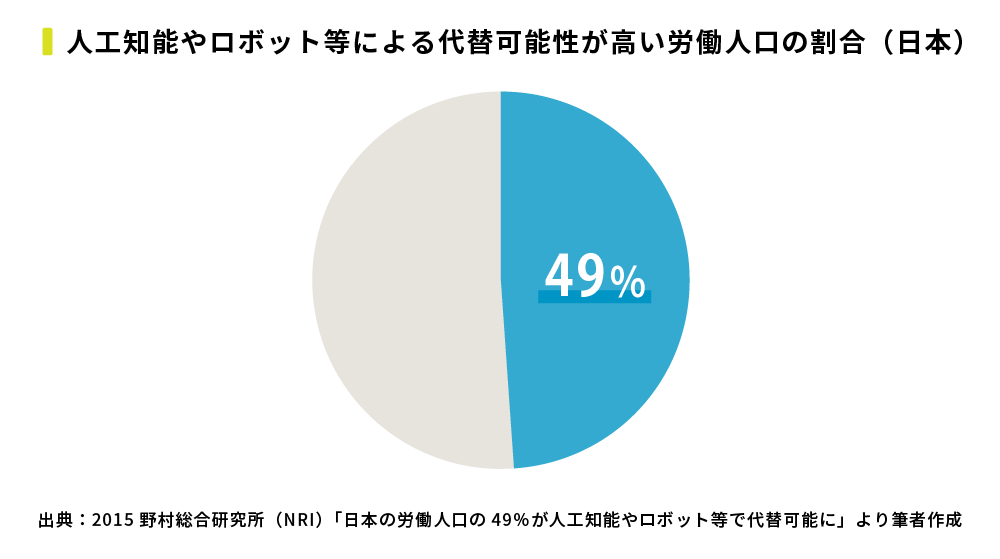

このような状況の中、各国では“AIは人間の仕事を奪うのか?”といった趣旨の調査研究が広く行われるようになりました。私が学生によく紹介するのが野村総研が発表した『日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に』 という調査報告です。

これによりますと、多くの仕事が10~20年後までに人工知能とロボットにより代替可能となり、それらのジャンルで人間の雇用が失われるとの予測が出ています。学生たちから見れば自分たちが就職して10年目社員になる時期の話ですから相当なショックを持って聞いている様子でした。ただ私はこの調査のもう1つの側面…つまり『AIやロボットでは替えが効かない仕事』はなにか、という点に注目しています。

この調査では“替えが効かない”仕事を3つの切り口から考察しています。 まず1つ目は“身体性が問われる仕事”、つまり介護職やバレリーナのような肉体が持つ機能や効用を主な価値として提供している仕事は現状のままではないかとの判定でした。 2つ目は“社会的スキルの求められる仕事”で、具体的には会話や精神的サポートが意味を持つ接客サービス業や学校のクラス担任のような職業です。たしかにこれらの業種の判断や実行をAIやロボットが支援することはあっても、最終的には人間が世話を焼き、話を聞いてくれないとユーザーは納得しないでしょう。

そして最後に挙げられていたのが、企画開発プランナー・コンサルタント・ゲームクリエイターなどの“考える力を発揮する仕事”です。確かに既存のものを効率的に運営するのは機械化や自動化が威力を発揮しそうですが、新しい価値を創造する点においては“人間のことをよく知る”人間の活躍の余地はまだまだ大きいようです。また、AIは多くの人が利用できる“万人のための、万能の発注先”としての特徴があります。つまり仕事やクリエイティブの世界での差別化は、AIに何ができるかではなく、AIを活用しようとする人間の発想力や創造性に大きく依存するという指摘がされています。コンピューターが進化し人間が考えなくても済む時代だからこそ、生き残りのために考えたり創造する能力が求められる・・・という逆説的ともいえる状況になっているのが現代なのです。

考える力を実践のニーズに活かす3つのポイント

このような背景を聞き、「では、来年度は思考力やアイデア発想の研修を1本追加実施してみるか!」とお考えいただく研修のご担当者様も出てくるかとは思いますが、ちょっと待ってください。

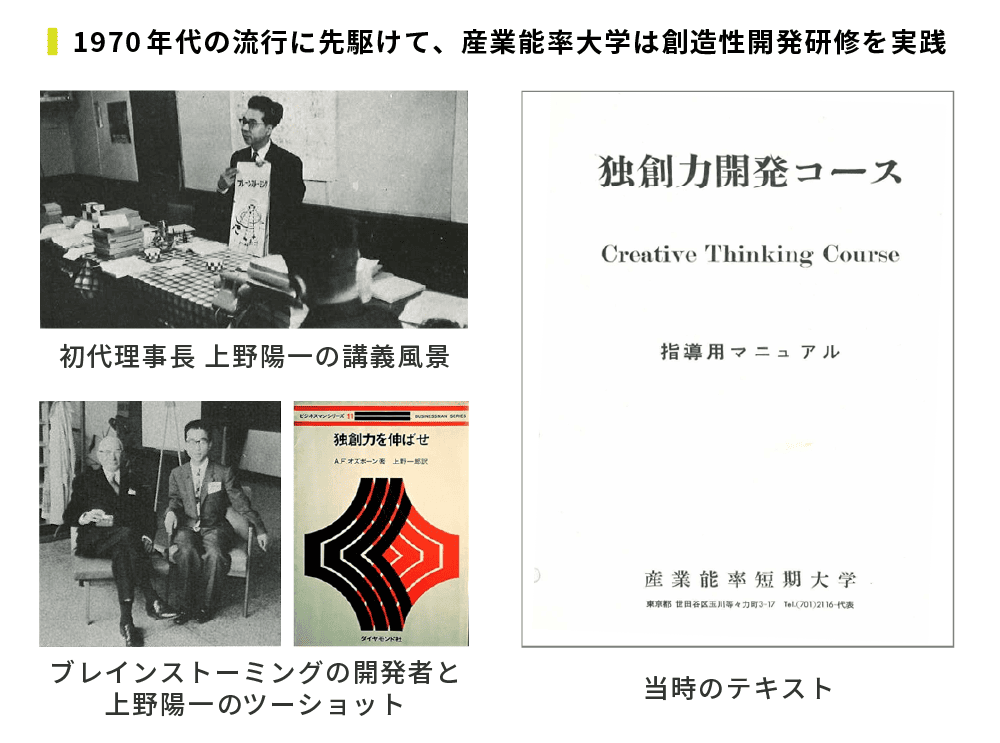

実は日本では1970年代中盤に“創造性開発”と呼ばれた考える力をテーマにした研修の一大ブームがありました。当時アメリカで管理職向けに開発されたCTC(Creative Thinking Corse)を本学が輸入邦訳し実施したところ、大ヒット講座となり他の団体や教育機関も参入し大いに教育業界が盛り上がったのです。

本学の法人史をめくると「本学が開催する創造性研修は毎回満席が続き、お申し込みをお断りせざるを得なかった」とか、「収益に対する影響もかなりのもので念願の校舎の増築が可能になった」など、夢のような逸話がちりばめられています。しかしこの状況はその後沈静化を見せ、80年代には創造性といっても真新しい切り口ではなくなり、当時のデータを見ると「若手社員や女性社員向けに実施される中難度の定番メニュー」といった扱いとなっていったようです。

この経緯から学ばないまま思考力やアイデア発想を人材育成に取り込んだとしても、やはりまた一過性のものになる可能性は高いと思われます。

なぜ当時、創造性開発は一過性のブームで終わったのでしょうか?そのヒントは受講生や人材育成の企画担当者の声にあります。過去に創造性開発に取り組んだ経験のあるユーザーの声を聴くと、技法や手法を学んだ(または、学ばせた)が、なぜかうまくいかなかったとの声が多いのです。後年この創造性開発の教育担当を引き継ぎ、多くの学生や受講者を指導してきた筆者の目から見て、そこには3つの改善ポイントがあるように思います。ここからはそのポイントについてご紹介しましょう。

①技法や手法だけではなく、「思考や創造のメカニズム」を学ぶべき

創造性開発というとブレインストーミング法を練習したり、ゴードン法を使った例題を考えたり・・・といった“技法や手法を学ぶこと”というイメージがあると思います。確かに技法や手法には手順があり、それをテキストと首っ引きで進めていくとなんとかアイデアらしきモノが出てくることは体験された方も多いと思います。しかし、実際に研修から帰ってくると会議で試してもうまくいかない、というお声をよくお聞きします。ところで、この技法や手法はどこから生まれているのでしょうか?答えは『心理学や脳科学の理論』からだと考えるのが妥当でしょう。つまり人間の思考や創造行為には脳や心についての理論的なバックボーンがあり、それを操作可能にする手順を「技法・手法」と言っているに過ぎないのです。これらを軽視せずに技法や手法の学習に先立って、身に着ける必要があるのです。

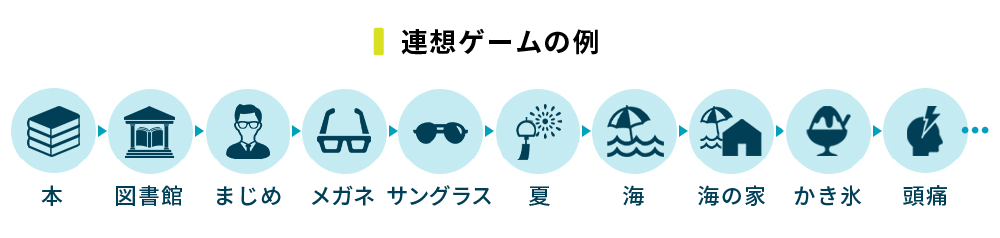

一例を上げますと、「私には創造性なんて全くないんです、親も頭が固くて・・・」という受講者に、よく連想ゲームをしようと声を掛けています。「本といえば・・・」からはじめて『本→図書館→まじめ→メガネ→サングラス→夏→海→海の家→かき氷→頭痛…』と続いていくのですが、なぜいきなり連想ゲームができるのでしょうか?その答えは脳が持っている『外部から刺激情報をインプットとして受け取ると、脳神経細胞が活動をはじめ関連する情報を勝手にアウトプットしてしまう』という脳科学のメカニズム(いわゆる“連想”機能)が働くからです。つまり、『脳はヒントを受け取ると、勝手に答えを考える。答えやアイデアが出ないのは自分にヒントを出していないからだ!』と思えた人はテーマに関するあらゆる情報を集め、それをヒントとして活用しながら技法や手法を使おうとします。

しかし技法や手法だけ学ぶと、その背景にある“メカニズム”がわからないので表面的・形式的な運用になり、いざ部長が臨席している・締切が近く皆が焦っているなど想定外の展開(むしろこの方が多い)になったときに、「じゃぁ全員が過去に体験した苦労話でもしてから、それをヒントに考えてみます?」というような臨機応変の対応ができないのです(当然、苦労話や失敗談は、発案の最高のヒントになります)。

②単体ではなく、改善技法やマネジメント理論と併せて活用するべき

例えば創造性に関する技法や手法は現在知られているものだけでも約200種類以上あると言われており、すべてを一朝一夕に身に付けることは困難を極めますが逆に興味をそそられる対象と考え個人で学習を重ね、一部では技法マニア化したような方をお見掛けすることもあります。このタイプの方に「お知りになった技法はどこでお使いですか?どんな成果を上げましたか?」と聞くと、意外にも“興味はあるので進め方はいろいろ調べたが、自分の担当業務がルーチンワーク主体なので使ってはいない”などの残念な答えが多いように思います。まるでピアノの運指の練習は熱心でも弾きたい曲が無いような状態ですが、これでは上達もおぼつきませんし、宝の持ち腐れと言われそうです。

これは一般的に思考力や創造性=開発やデザインのようなクリエイティブな仕事に必要なもの、という先入観が強いからだと思われます。確かに商品開発や広告宣伝の業務ではアイデア勝負!という場面は少なくありません。しかし、営業職がコンペを勝ち抜くには?業務部が書類を減らすには?マネジャーが部下を鼓舞するには?工場の生産性向上の妙案は?という際にも当然のようにアイデアが求められていることを忘れてはいけません。

このように見ていくと、考える力だけが単体で求められる場面や学習機会は少なく、むしろ「営業研修の商談設計の場面で」「管理職研修の管理構想づくりの場面で」「QC改善活動の中間発表会の後で」など、従来の改善技法やマネジメント理論と併せて学習および活用するべきものではないでしょうか。

③個人のスキルだけではなく、進行役(ファシリテーター)のスキルも学ぶべき

創造性開発の授業や研修では、時間的制約がある場合にどうしても一部が割愛され、効果が実感しやすい“個人レベルで発案の量やバリエーションが増えるか”といった内容が優先されがちです。しかし実際にすべてのカリキュラムを提供してから感想を聞くと、「個人の力量もさることながら、グループ会議の司会進行のスキルが一番影響が大きいと判った」「ブレインストーミングをやって不完全燃焼感があったが、まとめのセッションを全く行っていないからだと気づき驚いた」といった“割愛されがちなカリキュラム”について学習の意義を口にされる方が多くいます。

現在入手可能な書籍や研修講師のブログサイトなどを見ると、そのほとんどが発案部分の個人スキルについての情報が掲載されています。これは逆に言えば、現実問題として若手が出してきた『商談を盛り上げるためにアイドルを呼ぼう!』といったアイデアをそのまま経営会議に提案できるのか?発案の際に『批判厳禁』と言ったら全員がシーンと無言になったこの空気で会議を続けるのか?等々切実なトピックスに全く触れていないとも言えます。

こういった場合にこそ、進行役(ファシリテーター)としてのスキルが必要となるのです。通常ではファシリテーションというと会議の合意形成のための司会進行スキルを指しますが、これとは別の『参加者の思考を刺激し、有効化するファシリテーション』が存在します。

メンバーをしらけさせずに批判を抑え込む方法や面白おかしく出したアイデアを無駄にはしないが冷徹に取捨選択させる方法などを知らなければ、せっかく発案された個人のアイデアも価値を生まないまま消えかねないのが現実なのです。

おわりに

科学技術の飛躍的な進歩と不確実性の増大という強風が吹く現代社会の中では、考える力に限らず多くのスキルの定義が大きく変わっていくことでしょう。そして、このような状況の中で人材育成に関わる私たちには、働く個人を支援するために出来ることは上記で見てきたようにまだまだあると思います。新しい時代に必要なビジネススキルとはなにか?そのスキルを体系的に育成していくにはどんな工夫が出来るか?スキルと実務を断絶させない施策はあるのか?“人間ではおよびつかない力”を手にできる時代だからこそ、“人間にしかできない力”をどのように磨くべきかを改めて“考える”必要があるのです。

17世紀の哲学者パスカルは“人間は考える葦である”という名言を言い残しています。これは人間の非力さをか細い葦に例えながら、それでも考えることができる葦だからこそ、時に力強く風に抗って立ち続けることができるという真実を示唆しています。本学も微力ながら“新しい時代のスキル”について考察を深めていくことを誓いつつ、筆をおきたいと思います。(了)

関連ダウンロード資料のご案内

「ビジネススキル研修アップデートマニュアル」

“今”と“未来”の組織のために、ビジネススキル研修をアップデートできていますか?

「形骸化した研修」を「実務で活きる研修」にアップデートするために必要な見直しの観点をご紹介しています。