不確実性のマネジメント【全3回】

第2回 「感知」の組織能力を獲得し不確実性に機会を見出す

企業の自己変革は感知力次第

コロナ禍によるライフスタイルの変化によって、人々の行動様式や価値観が大きく変化しています1。主力商品・サービスの需要が急減し、極端な売上低下に陥る企業も増えています。この局面で回復力を発揮できるかどうか、まさに企業の底力が問われています。

では、深刻な危機に陥っても回復力を発揮できる企業と、そうでない企業の違いは何でしょうか。多くの場合、事前に立てた経営計画の巧拙によるものではありません。それは、実験、テスト、試行錯誤、臨機応変によるものであり、また、偶然をうまく活用した結果によるもの です2。つまり、第1回のコラムで述べた「変革行動」です。

コロナ禍の生き残りをかけ、紳士服の全国チェーンが、シェアオフィス、駐車場シェア、レンタカーの新サービスを開始すると同時に、既存店を改修し、業態転換を加速させています。具体的には、生活者に密着したサービスとして、ネットカフェ、クリーニング、ヘアカット、マッサージ、フィットネスジムなどを提供する複合店に新たな可能性を見出そうとしています3。まさに、「大量のものを試して、うまくいったものを残す」4という変革行動の実践です。

コロナ禍により方向性や現状に対する確信が得られない状況では、さまざまなアイデアを偏見なく受容する必要があります。その上で、変革行動から見出されたさまざまな可能性を検討し、事業機会を発見するのです。企業の自己変革力の理論では「感知」5と呼ばれる重要なステップになります。

- 例えば、金融庁(2020)『 コロナ以後の経済社会構造の変化』(令和2年10月20日)など。

() - 現代の経営にそのまま参考にできない部分があるものの、1812年から1945年の間に設立された18社の調査結果(1994)に普遍的な「生き残る術」が含まれている。調査時の調査対象企業の平均設立年数は92年。ジェームズ・C・コリンズ/ジェリー・I・ボラス『ビジョナリーカンパニー 時代を超える生存の原則』日経BP出版センター(1995年)。

- 日本経済新聞電子版(2021年1月19日)「青山商事、400店で売り場最大半減 在宅でスーツ離れ 」

- 「2」と同じ

- 企業の自己変革力に関する理論については、D.J.ティース『ダイナミック・ケイパビリティの企業理論』(中央経済社、2019年)など。自己変革力は、感知、捕捉、変容というプロセスをたどる。本理論によると感知は「事業が直面する機会や脅威を感知する力」と定義される。なお、本稿では、人が何かに気づく、感じ取る能力という意味で「感知力」という表現も使用する。

「感知」の本質は、異なる2つの思考のモードチェンジ

変革行動というレーダーが感知したさまざまな可能性を組織内でマネジメントするのは容易ではありません。なぜなら、組織内には変革行動とは別に、既存事業の収益力と競争力を継続的に向上させるための日常業務があるからです。当然ですが、新しい事業機会への投資は既存事業の成否次第です。あくまでも既存事業が中心であり、それをないがしろにすることはできません。

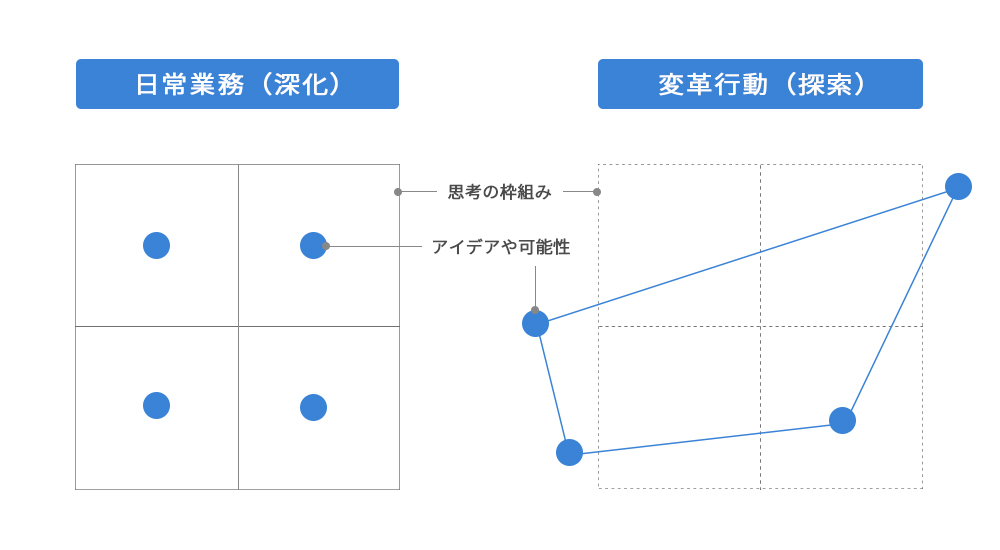

お互いに相容れない日常業務と変革行動を組織内でマネジメントするには、マネジメント層のある段階(通常は課長)で、管理職が頭の中で2つの思考を適切に使い分ける必要があります。以下は2つの思考を表したイメージ図です。左は日常業務の深化系思考、右は変革行動の探索系思考になります6。

【 解 説 】

上記は、日常業務における深化系思考(左)と変革行動における探索系思考(右)の比較図です。左の深化系思考では、継続的な収益力の向上を目指し、枠内の精度を高め、ヌケモレなく全ての区分をアイデアで網羅する必要性があります。一方、右の探索系思考においても同じ形の枠組みをベースとしますが、大切なのは枠組みの外のアイデアや可能性を受容し、新たな枠組みの形(≒新しい事業)を模索することです。

多くの企業は、感知されたさまざまな可能性に対して、管理職がフィードバック系のフィルター(日常業務の深化を進める機能)だけを働かせてしまい、その多くを消失させてしまいます。新しい可能性から事業機会を発見するには、フィードフォワード系のフィルター(新たな機会を探索するための機能)も働かせる必要があります。残念ながら、両者を同時に、あるいは混同して使用しているのが日本のマネジメントの実態です。

自己変革を遂げてきた企業は「感知」を組織能力として保有しています。そして、その本質は2つの思考のモードチェンジです。「感知」に優れた企業には、公式・非公式を問わず、組織内にさまざまな議論や対話の場があり、その都度、日常業務の深化系思考と変革行動の探索系思考のモードチェンジが適切に行われています7。決して、「ルーチンという日常業務が創造的な変革行動を駆逐する」8状況には陥らないのです。

- 深化と探索については、以下の図書が詳しい。チャールズ・A・オライリー『両利きの経営』(東洋経済新報社、2019年)。

- 筆者のコンサルティング経験から、「感知」の組織能力に優れた組織では、管理職に頼らなくても、現場の一般社員のレベルで2つの思考のモードチェンジができている。

- 「ルーチンは創造性を駆逐する」は米国の経済学者ハーバード・サイモンの言葉。

「管理職の感知力」を組織能力にする

コロナ禍による変革を遂げるためには、管理職が本来持っている感知力を高め、それを組織全体の能力として早急に定着させる必要に迫られています。ただし、一般的に言って、日本企業の管理職の感知力レベルは、あまり高いとは言えません。

本学が定期的に行っている上場企業の課長に対する調査9にそれを裏付けるデータがあります。それは調査項目の、「職場の多様性に関する認識」と「職場メンバーの能力に対する不満」の2つの回答結果から読み取れます。回答傾向からは、日本企業における職場の多様性が年々高まっていることが確認できますが、その一方で、職場メンバーの能力に対する不満も高まっています。そのメンバーに対する不満とは、「新しいアイデアを生み出す力」「課題を明確にする力」「問題を把握する力」です。多少の順位の入れ替わりはありますが、これら3つは毎回上位に挙げられています。

年々高まっている職場の多様性は、本来、新たなアイデアの源泉であり、未知の課題や問題を発見する、てこの役割を果たすはずです。しかし、適切な思考のモードチェンジができないため、課長はメンバーが持つ新しいアイデアを「感知」できず、(変革行動を実践しようとする)メンバーに不満を抱くのです。

コロナ禍を脱するために、多くの企業に自己変革が求められます。そのために今なすべきことは、管理職一人ひとりの感知力を底上げし、それを組織の能力として早急に定着させることです。

同時に、変革の度合いだけでなく、そのスピードもこれまでより数段高いレベルで求められています。既に「感知」を組織能力として保有している企業であっても、その能力を大幅にアップデートしなければなりません。その手段として、データサイエンスやデジタル技術の活用を進める必要があります。この点については、最終の第3回で述べたいと思います。

執筆者プロフィール

学校法人産業能率大学 総合研究所

経営管理研究所

主幹研究員 内藤 英俊

※筆者は主に、変革時代に対応した思考、リーダーシップ、コミュニケーションスキルトレーニングを担当。

※所属・肩書は掲載当時のものです