捨て⽅・残し⽅の基準づくり【第2回 誰でもできる情報整理術】

「捨てる」ことの位置づけ

今回は情報整理の中でも特に難題だと思われる「捨てる」というテーマを論じて⾏きたいと思います。『難題』と述べたのは、筆者⾃⾝なかなか捨てられず、不要な⽂書・データを抱え込んでいた経験があるからです。

皆さんも、「何のためにこの⽂書を取っておいたのかは忘れたけれども、いつか必要になるかもしれない」と思って、⼆度と⾒ないと思われるような資料を⼤量に持ち続けていた経験はありませんか。実際、⽂書・データを思い切って捨てる、というのはなかなか難しい⾏為のように思います。

ここで、第1回で⽰した「情報整理」の定義を思い出してください。

「廃棄に⾄るまでの」という⽂⾔が含まれています。

皆さんも、「何のためにこの⽂書を取っておいたのかは忘れたけれども、いつか必要になるかもしれない」と思って、⼆度と⾒ないと思われるような資料を⼤量に持ち続けていた経験はありませんか。実際、⽂書・データを思い切って捨てる、というのはなかなか難しい⾏為のように思います。

ここで、第1回で⽰した「情報整理」の定義を思い出してください。

「廃棄に⾄るまでの」という⽂⾔が含まれています。

どんなにきれいにバインダにとじて⾒出しをつけたとしても、⽂書の絶対量が多過ぎたならば「タイムリーに利⽤ができる」状態からは遠ざかってしまいます。そもそも「整理」という⾔葉には、「不必要なものを取り除く」という意味が含まれていますから、⽂書・データの量を減らすことはこの連載の根幹をなすテーマだと⾔えるでしょう。

捨て⽅・残し⽅の基準づくり

どのようにすれば⾃分(達)の抱える⽂書・データの絶対量が減らせるのか、これはもう魔法の杖のような近道は無いと⾔えるでしょう。「捨てる/残すの基準を⾃分なりに確⽴し、それに厳格に従って不要なものを処分して⾏く」という正攻法で⾏くしかありません。

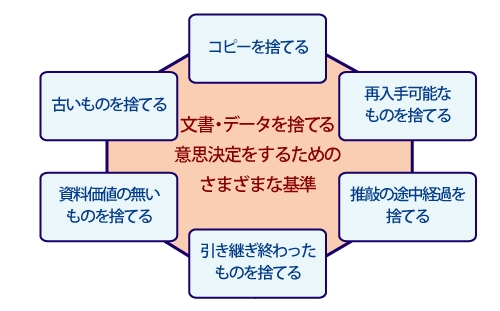

その基準の例を以下に述べていくことにします。

その基準の例を以下に述べていくことにします。

図:「捨てる/残す」を考える基準

(1)コピーを捨てる

例えば、⾃分が主催者というわけでもない会議の出席者名簿はどうでしょうか。会議が済んでしまえば、個々の出席者には必要なくなるでしょう。また、⼈名が載っているような資料は個⼈情報保護の観点からも、確実に処分することが求められます。

(2) 再⼊⼿可能なものを捨てる

例えば、インターネットのWebサイトから⼊⼿した商品カタログなどはどうでしょうか。最近はPDFなどの誰でも閲覧可能な形でカタログ情報が公開されていますが、こうしたものをファイルのまま持ち続けることにどれだけ意味があるでしょうか。Webブラウザの「お気に⼊り」機能でブックマーク登録しておけば、ファイルそのものは不要なのではないでしょうか。

(3)推敲の途中過程を捨てる

例えば、提案書のドラフト段階の⽂書などは、完成版を提出してしまえば不要だと判断してしまっても構わない場⾯が多いでしょう。「試⾏錯誤の過程を後で振り返ってみる必要がある」との意図が明確ならば残すという選択肢もありますが、そうでなければ、ドラフトの類はきっぱりと捨ててしまう潔さも必要です。

(4)引継ぎ終わったものを捨てる

例えば、後輩に担当を譲った顧客の営業訪問記録などはどうでしょう。顧客に関する⽂書・データをいつまでも後輩と⼆重に持ち続けているのは無駄ではないでしょうか。「何か困ったことが⽣じたときに、すぐに助け⾈を出せるから」という⾔い訳も聞こえてきそうですが、そうした考え⽅は後輩に依存⼼が⽣まれる危険性もあることを⼼しておきましょう。

(5)資料価値のないものを捨てる

例えば、企画⽴案のために集めてはみたが、結局のところ企画書には盛り込まなかった統計データなどはどうでしょう。いつかまた使えるかもしれないと思って持っていても、いざ実際に使う段になったら新しい統計データが発表されていて、再度集め直すはめになることも考えられます。ある種の情報は“鮮度”に⼤きな意味があります。あっという間に鮮度が落ちていくような統計データやニュース記事などは、廃棄対象の有⼒候補です。

(6) 古いものを捨てる

以上、「捨てる/残す」の基準の例を述べてきました。

もちろん、これら6つの基準が全てとは⾔いませんし、実際にはいくつかの基準の組み合わせで廃棄判断 することになると思います。ご紹介した基準の例を⼿掛かりに、読者⾃⾝の「⾃分なりの判断基準」を確⽴されることを期待します。

「捨てる」ことによって情報の絶対量を減らすことができたら、あとは絞り込まれた⽂書・データをいかに分類し、⾒出しをつけて⾏くかが問われます。 次回は、「分け⽅・名付け⽅」に焦点をあてて、情報整理についての締めくくりとします。

(仁宮 裕 学校法⼈産業能率⼤学 総合研究所 経営管理研究所)

※本コラムはZDNet Japanへの寄稿を⼀部修正して掲載しています。

※著者の所属・肩書きは掲載当時のものです。