事例・コラム

プロフィール

-

最上 雄太 氏 (Yuta Mogami)

株式会社IDEASS(イデアス)取締役

経営情報学博士シェアド・リーダーシップ開発の専門家として、組織開発・リーダー支援開発に従事。

主要著作に「シェアド・リーダーシップ入門」など。

※所属・肩書きは掲載当時のものです。

現代の組織におけるリーダーシップは、もはやトップダウン型の指示や統制だけでは機能しづらくなっています。

いま求められているのは、より柔軟で、共創的なリーダーシップのあり方です。

その一つの答えとして、今「シェアド・リーダーシップ」が注目を集めています。

これは、リーダーシップを特定の個人に集中させるのではなく、チーム全体で分担し、メンバーが互いに自律的にリーダーシップを発揮するというアプローチです。

本記事では、この新しいリーダーシップの基本概念から、そのメリット、実現の方法、さらには直面する課題について考察していきます。

「誰か一人」ではなく「みんなで担う」リーダーシップが、どのように組織の力を引き出すのか。

その可能性を探っていきましょう。

1.シェアド・リーダーシップとは

シェアド・リーダーシップをひもとく

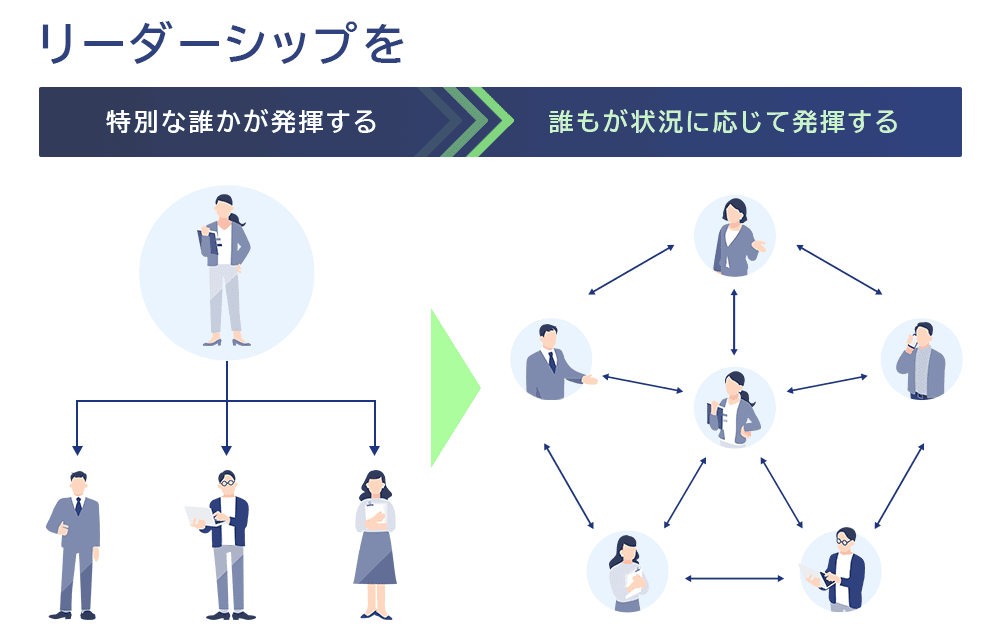

私たちがこれまで抱いてきた「リーダーシップ」のイメージは、特別な誰かが牽引する姿だったかもしれません。例えば、企業のトップやチームのリーダーが指示を出し、全員がその指示に従うといった風景です。 しかし、現代の組織では、異なる姿が求められています。

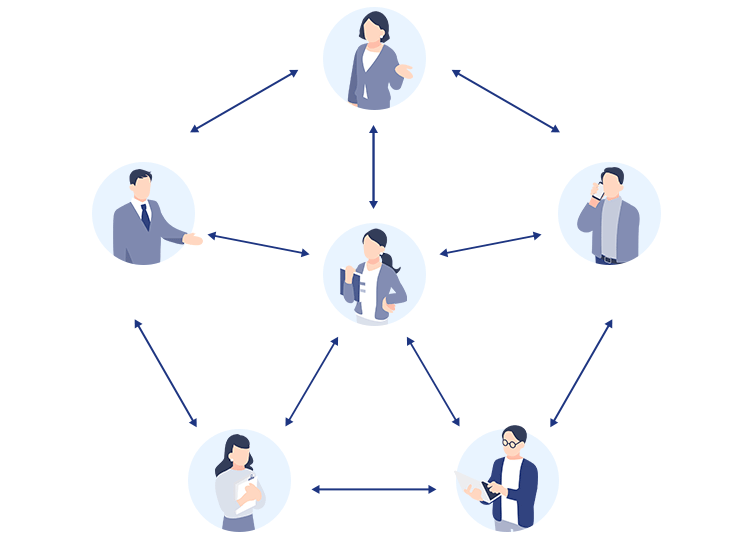

シェアド・リーダーシップとは、個性豊かなメンバーたちが互いに変化を与え合いながら、自律的にリーダーの役割を担い合う状態を指します。これは、リーダーシップは誰か一人から与えられるものではなく、チームのなかで静かに、自然に「湧き上がる」ものだという発想に立っています。

シェアド・リーダーシップは、感情の共鳴や対話の中から発生します。役割が予め決められるのではなく、状況に応じて誰もがリーダーになりうる。いわば、固定的な肩書きや権限から自由になった、動的なリーダーシップの在り方です。

たとえば、あるチームでプロジェクトが進行中、通常はプロジェクトマネージャーが進行を担いますが、シェアド・リーダーシップが機能するチームでは、進行が遅れている部分に気づいたメンバーが自発的にリーダーシップを取ることがあります。ここでは技術的な問題に直面しているメンバーがその問題解決のために提案を出し、チームを引っ張る場面が想定されます。このように、チーム内でのリーダーシップは状況によって変化し、メンバー全員がリーダーシップを発揮する可能性があるのです。

シェアド・リーダーシップでは、各メンバーが他のメンバーをサポートし、共に成長していく姿が描かれます。

リーダーが一方的に指示を出すのではなく、メンバー全員が意見を出し合い、協力し合うことで、より多くの視点とアイデアが生まれます。

これにより、チーム全体が自律的に動きながらも一体感を保ち、成長し続けることができるのです。

このように、シェアド・リーダーシップは、リーダーシップを「固定的な役割」ではなく、「動的で共創的なプロセス」として捉えます。個々のメンバーが自分の強みを活かし、他のメンバーと共に新しいアイデアを生み出す。これこそが、現代の複雑で変化の激しいビジネス環境において、時代に則したリーダーシップとして発揮されるべき方法です。

指示から対話へ、リーダーシップの転換点

従来のリーダーシップは、上司がビジョンを示し、部下がその指示に従うという「指示・統制型」が主流でした。

そこではリーダーシップはトップダウンで発揮され、明確な上下関係が組織運営の前提とされていました。

この形態は、工業化社会や大規模な組織においては一定の合理性があり、特に製造業や軍事組織では、命令系統の徹底が成果に直結していました。

しかし、現代の組織では状況が変わりつつあります。

単純に「指示を出し、従う」というモデルでは、複雑で変化の速い課題に十分対応できません。

求められているのは、縦(上司と部下)・横(部門間)の壁を越えた柔軟な協働です。

たとえば営業と技術が連携して顧客課題に向き合う場面を想像してみてください。

営業部門のリーダーが一方的に指示を出すだけでは、現場での機動力や創造性は生まれにくく、柔軟で迅速な対応は困難になります。

ここで求められるのが、チーム全体でリーダーシップを分かち合う「シェアド・リーダーシップ」です。

これは先述の指示・統制型のリーダーシップとは異なり、対話を通じて意見を交わし、共に考え、動いていく「共創型」のリーダーシップです。このスタイルは「組織を動かすのはひとつの声ではなく対話から生まれる共鳴である」という考えのもと、一方向の指示に縛られず、変化に適応しながら成長できる組織づくりを可能にします

これらの項目は、従業員の成長支援や多様な人材が活躍できる環境の整備、さらには職場環境の改善やコンプライアンスの徹底といった、企業が持続的に成長するために不可欠な要素を示しています。

シェアド・リーダーシップ

リーダーシップを分散・共有する

一人では担えなくなったリーダーシップ

シェアド・リーダーシップは、理想論に聞こえるかもしれません。

たしかに、今もなお「一人のリーダーがチームを引っ張る」スタイルが、しっくりくる場面は多くあります。

けれどこの“理想”は、もはや遠い目標ではなく、時代が私たちに求めている現実です。

コロナ禍や生成AIの登場などを経て、私たちの社会環境は急激に変化しました。

未来はますます予測がつかず、変化のスピードは日ごとに増しています。

そんな時代に、「すべてを一人に託す」リーダーシップのかたちは、限界を迎えつつあります。

たとえリーダーが素早く意思決定を下しても、その意図が組織全体に浸透し、共に動けるとは限りません。

もはや、一人が命令し、他が従うだけの構造では、チームは動かないのです。

そこで必要とされるのが、多様なメンバーが自らの意志で動き、互いにリーダーシップを分かち合う組織です。

リーダーシップとは、特定の役職ではなく、状況や強みに応じて発生し合う“関係の動き”になりつつあります。

こうした動的なリーダーシップの共有によって、組織はより柔軟に、よりしなやかに変化に対応できるようになります。

固定された「指示待ち文化」ではなく、誰もがリーダーシップを発揮できる環境こそが、これからの組織が生きていくための生命線です。

ぜひ、自分の組織を思い返してみてください。

いまのままで十分でしょうか? それとも、変化の兆しが、もう目の前まで来ているのではないでしょうか。

シェアド・リーダーシップは、単なる理想ではなく、未来の組織が選ぶべき“必然の道”なのです。

2.シェアド・リーダーシップの力

シェアド・リーダーシップは、従来の「一人のリーダーがチームを引っ張る」スタイルとは異なり、メンバー全員が、状況に応じてリーダーシップを分かち合うアプローチです。

では、そのようなスタイルには、どのような力があるのでしょうか。主な研究では、次のような効果が報告されています。

| 柔軟性とレジリエンス (回復力)の向上 |

リーダーシップが一極集中せず、環境変化への対応がチーム全体で可能になる。 |

|---|---|

| メンバーの主体性の促進 | 一人ひとりが自分の視点や強みを活かし、自律的に動くことで、組織の創造性が高まる。 |

| 信頼関係の醸成 | 立場に関係なく意見を交わせる空気が生まれ、組織内に対話の文化が育つ。 |

たとえば、先が見えない状況のなかで、トップダウン型のリーダーシップでは、一人の判断に組織全体が依存してしまい、すばやく適応することが難しくなる場合があります。

一方、シェアド・リーダーシップでは、それぞれが自らの判断で動き、組織の反応力そのものが高まります。

また、信頼を土台とした対話が日常に根づくことで、メンバー同士の理解が深まり、 協働と成長が自然と生まれる風土が育ちます。

こうした関係性の積み重ねが、結果として 組織全体の力を底上げしていくのです。

いま、シェアド・リーダーシップは理想ではなく、現実に価値をもたらす“必然的な選択肢”として、多くの組織に広がり始めています。

3.シェアド・リーダーシップを育てるには

シェアド・リーダーシップを実現するには、いくつかの重要な要素があります。

まずは、対話文化の醸成です。これは単なる情報交換ではなく、互いに未知の世界を開くような対話を日常に根づかせることを意味します。沈黙を恐れず、感情や価値観に触れる対話が信頼の土壌を育み、リーダーシップが自然に共有されていく環境をつくります。

次に、信頼関係の形成です。メンバー同士が深く信頼し合うことで、意見の対立や誤解があっても建設的な対話が可能になり、組織全体が一丸となって課題に向き合えるようになります。

そして、問いかける力の育成も欠かせません。命令ではなく問いかけを通じてメンバーを動かすアプローチは、シェアド・リーダーシップの核心です。メンバー自身の考えやアイデアを引き出すことで、それぞれのリーダーシップが自然に発揮されていきます。

私の博士論文では、こうしたリーダーシップの共有が組織に与える影響を深く掘り下げました。中心的な結果として、リーダーシップを一元化するのではなく、全員が担う環境が組織にとって不可欠であるという結論に至りました。この気づきは、実際にシェアド・リーダーシップが機能している現場を観察し、データに基づいて導き出したものです。

実際、皆さんの身近にも、リーダーシップを共有することで成功したチームはあるのではないでしょうか。たとえば、プロジェクトでメンバーが自分の強みを活かして役割を担い、大きな成果を上げた経験などがそれにあたります。そうした実感が、シェアド・リーダーシップの効果をもっとも雄弁に物語っています。

4.シェアド・リーダーシップの壁を越えるには

これまで、シェアド・リーダーシップの有効性を見てきましたが、導入にはいくつかの課題も伴います。

まず、責任の曖昧化のリスクがあります。リーダーシップが共有されると、最終的な責任の所在が不明確になり、組織に混乱を招く恐れがあります。明確な役割設計と責任分担が不可欠です。

次に、リーダー不在のリスクです。状況に応じてリーダーが自然に現れるとはいえ、未成熟な組織では「誰も決断しない」事態も起こり得ます。特に経験の浅いチームでは、判断が迷走する可能性があります。

また、指示待ち文化が根強い組織では、移行に時間がかかります。上司からの一方的な指示に慣れたメンバーは、自由なリーダーシップに戸惑いや不安を感じがちです。これは多くの組織が直面している現実的な壁でもあります。

こうした課題を乗り越えるには、一歩ずつ進むことが大切です。

完璧を目指す必要はなく、「後戻りできない」という覚悟とともに、できる範囲から始めていく。最初は小さな変化でも、それが組織に静かに広がっていくことで、やがて理想に近づいていきます。

5.シェアド・リーダーシップがひらく未来

これまで見てきたように、シェアド・リーダーシップは理論だけでなく、組織をしなやかに、そして持続可能に育てていくために欠かせないアプローチです。

「共通のビジョンを育み、対話の文化を根づかせ、多様性を尊重し、信頼を重ね、内省を日常にする」

こうした営みを積み重ねる組織こそ、変化の時代を静かに、しかし確かに生き残っていけるのではないでしょうか。

シェアド・リーダーシップは、一見派手さはないかもしれません。けれど、その静かな発生こそが、組織の「芯」を変える力を持っています。変革とは、劇的な一手ではなく、一歩一歩の歩みのなかで築かれるものなのです。

では、あなたが「今すぐにできること」は何でしょうか。

それは、ほんの少し、対話の量を増やすことかもしれません。

メンバーの声に耳を傾け、意見を交わす場を意識的につくること。

それは、一見小さなことかもしれませんが、その積み重ねが未来を変える力になります。

シェアド・リーダーシップは、理想ではありません。

それは、あなたとあなたのチームが今日からでも始められる、現実的な変革のプロセスです。

どんなに小さなことでも、まずは一つ、始めてみましょう。

その一歩が、未来をひらく道となるのです。