事例・コラム

プロフィール

-

石崎 晴義 (Ishizaki Haruyoshi)

産業能率大学総合研究所 マーケティング部 マーケティングセンター長EU Business School(EU経営大学院、前 ヨーロッパ大学)にて経営学博士課程修了。博士(経営学)。人事・教育に関するアドバイザー職を経験後、現職。組織行動に関する調査研究・広報に携わる。 主要論文に「リーダーシップスタイルとフォロワー間の関係が文脈的パフォーマンスに与える効果の研究」(説得交渉学研究)1、「人的資源管理が中間管理職の仕事意欲と学習行動に与える効果」2など。

※所属・肩書きは掲載当時のものです。

この記事では、2024年に本学が実施した「大卒1~3年目若手社員の実態調査」の調査結果と分析結果をもとに若手社員の働きがいを高め、成長を促す効果的な施策とは何かを考察します。

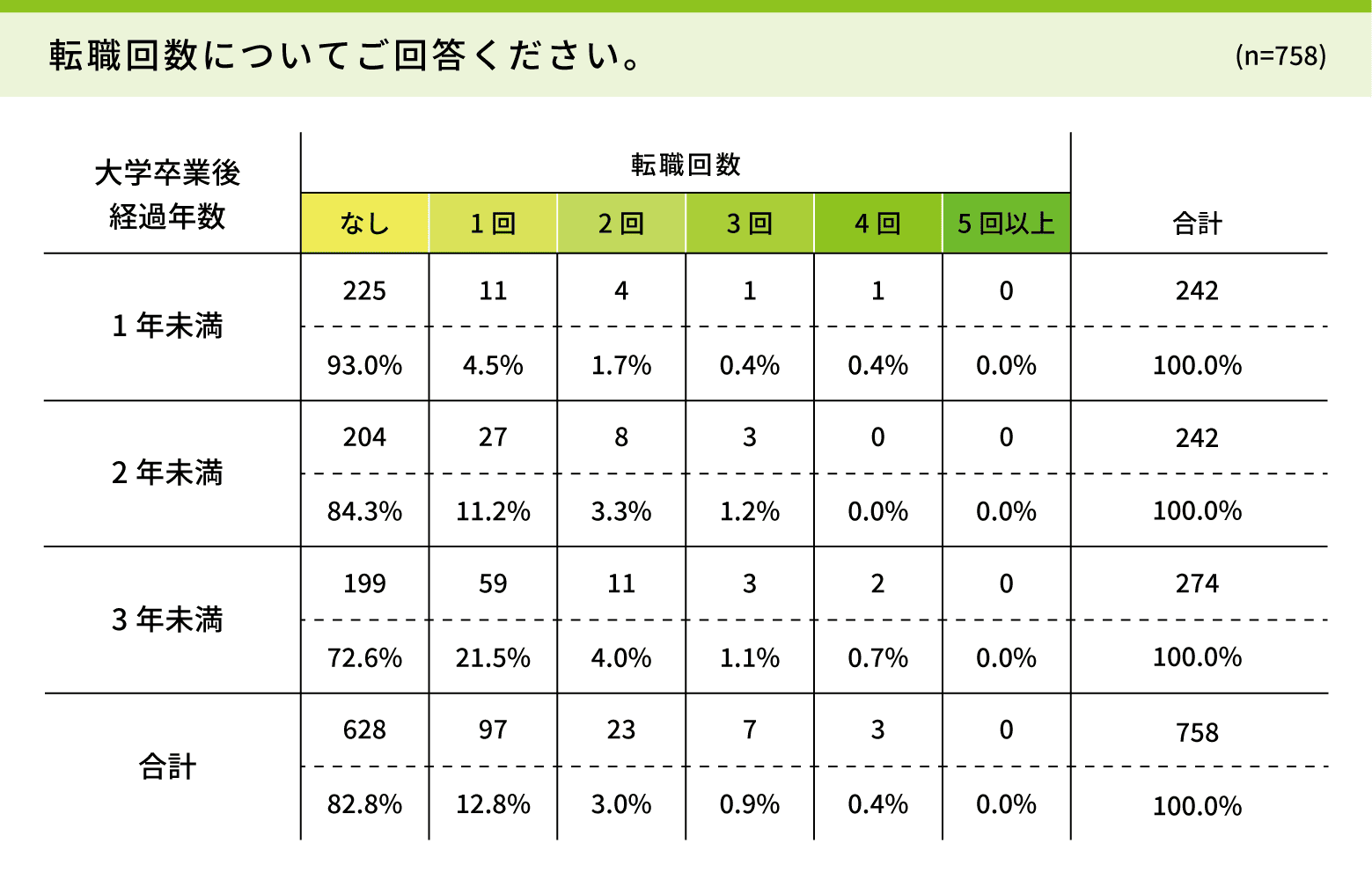

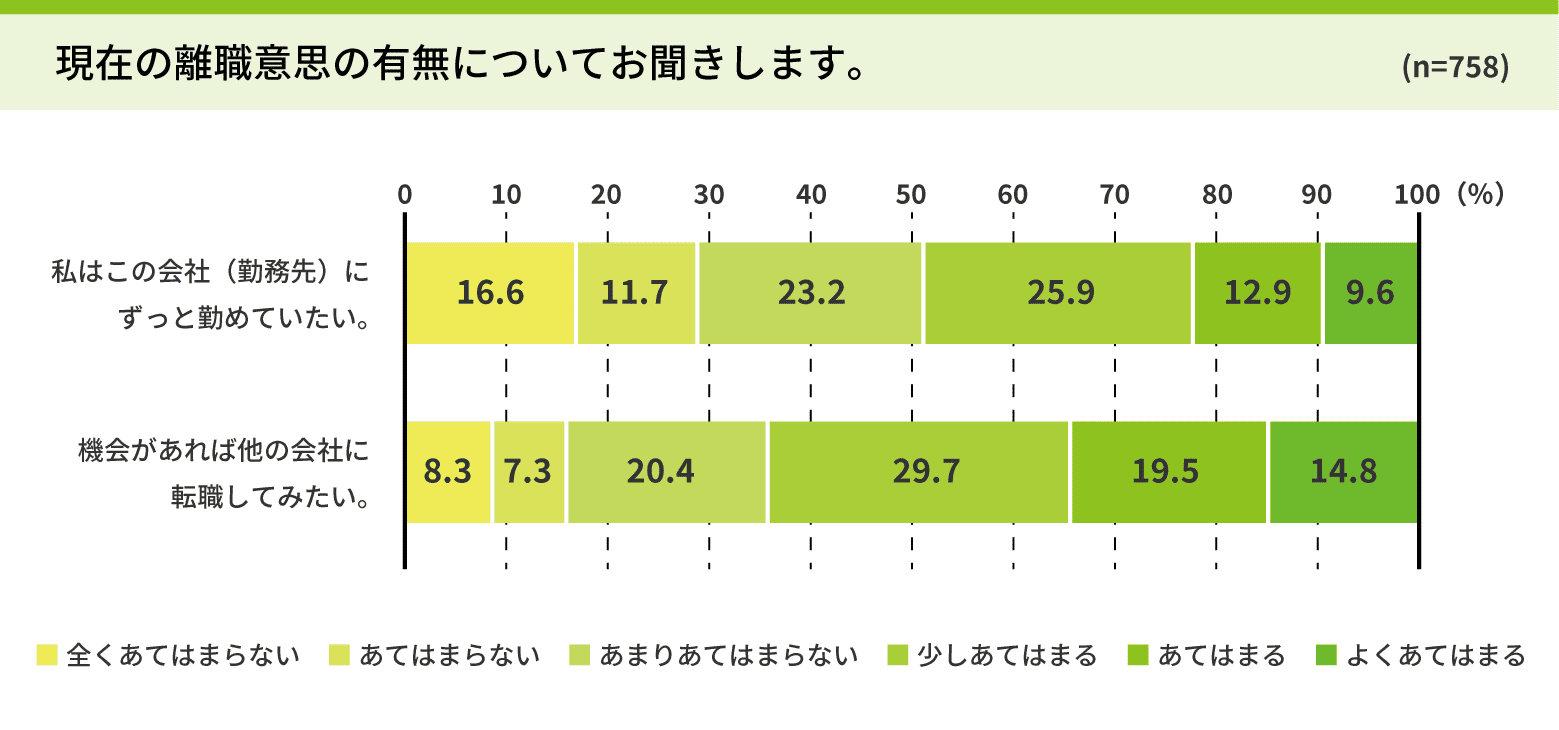

大卒1~3年目若手社員の実態調査では、大学卒業後3年未満で27.4%に転職経験があり(表1)、51.5%は現在の勤務先に継続して勤めることを望んでいませんでした(表2)。

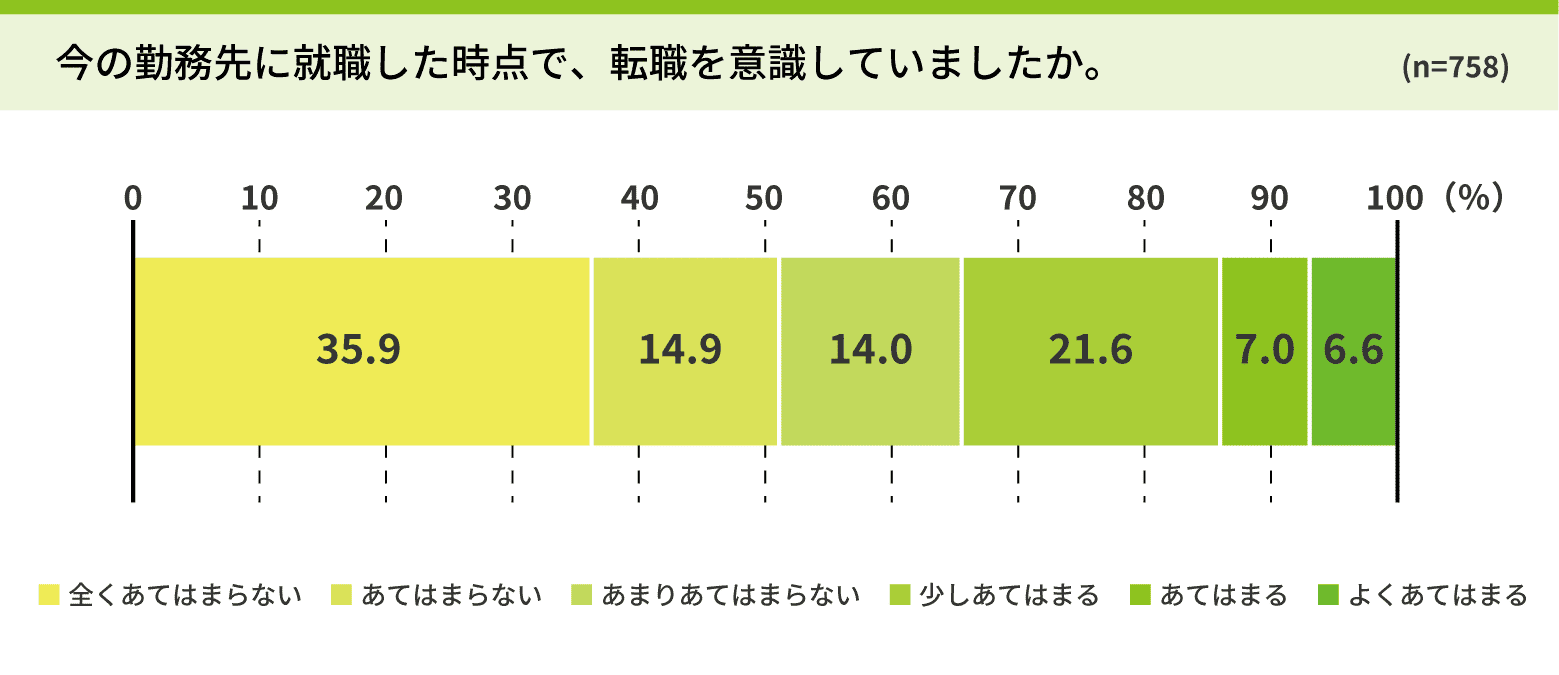

35.2%は入社時点で次の転職を意識していることからも(表3)、1社に勤め上げるという就業観自体が薄れてきていると言えるのではないでしょうか。

このような雇用の流動性が高まる環境下でも、若手社員の働きがいが高まり、成長するためにはどのような施策が求められるのでしょうか。

※この記事は、「大卒1~3年目若手社員の実態調査報告書」の内容を一部抜粋、再編集したものです。

若手社員は管理職・専門職よりも一般職

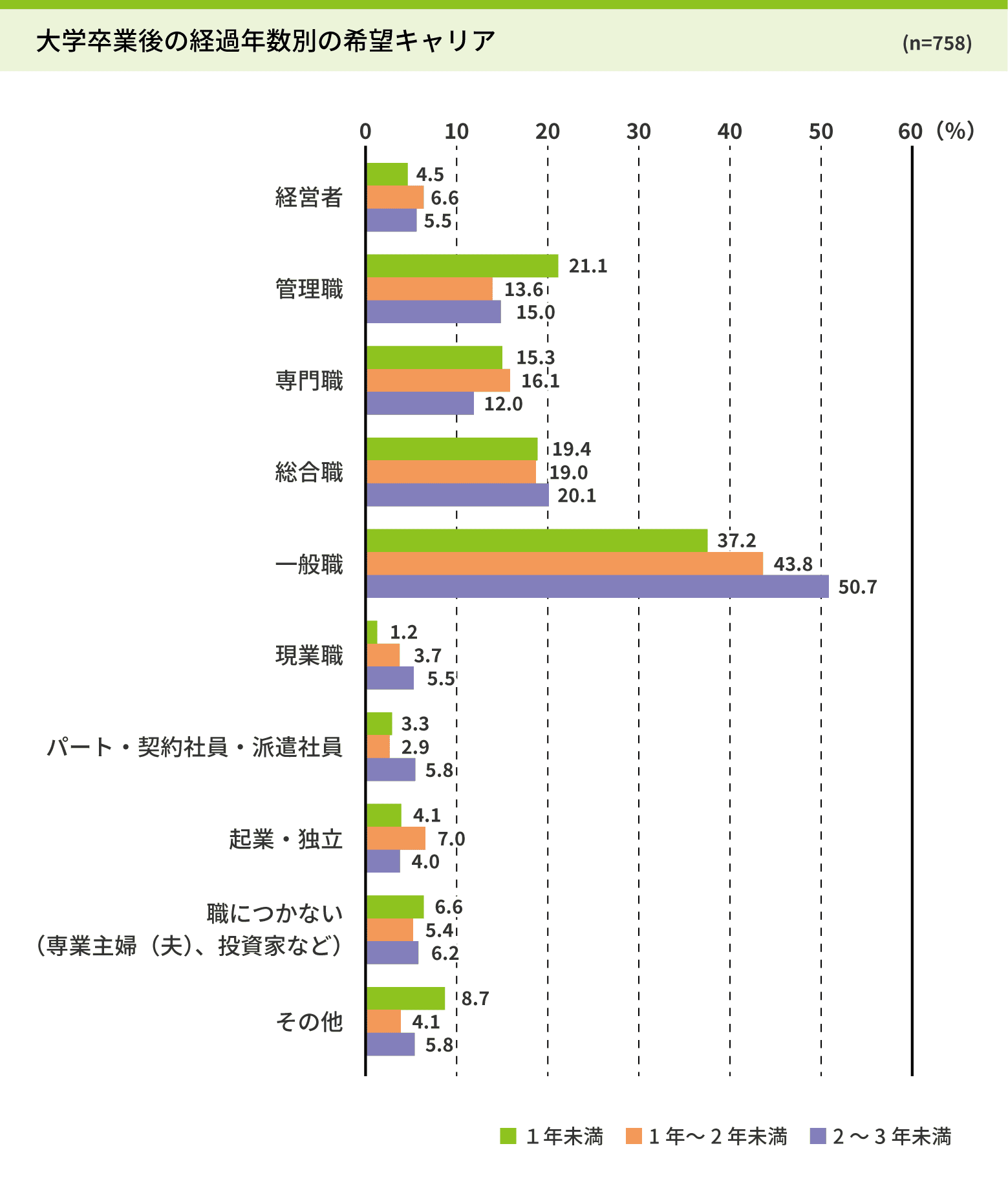

年次別の希望キャリアでは、男女を問わず一般職が最も高い結果であり、3年経過するとその傾向はさらに強まっていました(表4)。昨今、管理職になることへの忌避傾向が盛んに報じられていますが、管理職だけでなく専門職を希望する層も2割未満であり、管理職に限らず上級職全般への忌避傾向が見られます。

そのような状況で、企業・組織が若手社員に対し、将来は管理職か専門職か、というスタンスでキャリア選択を迫ってしまうと、本人たちの志向とはミスマッチとなってしまう恐れがあります。上級職への出世を望まない層が半数近くを占めるという前提に立ち、責任や負担の大きくない上級職以外のキャリアも含めた、キャリアの多様性を認めることが必要かもしれません。

従業員満足度を高めるには

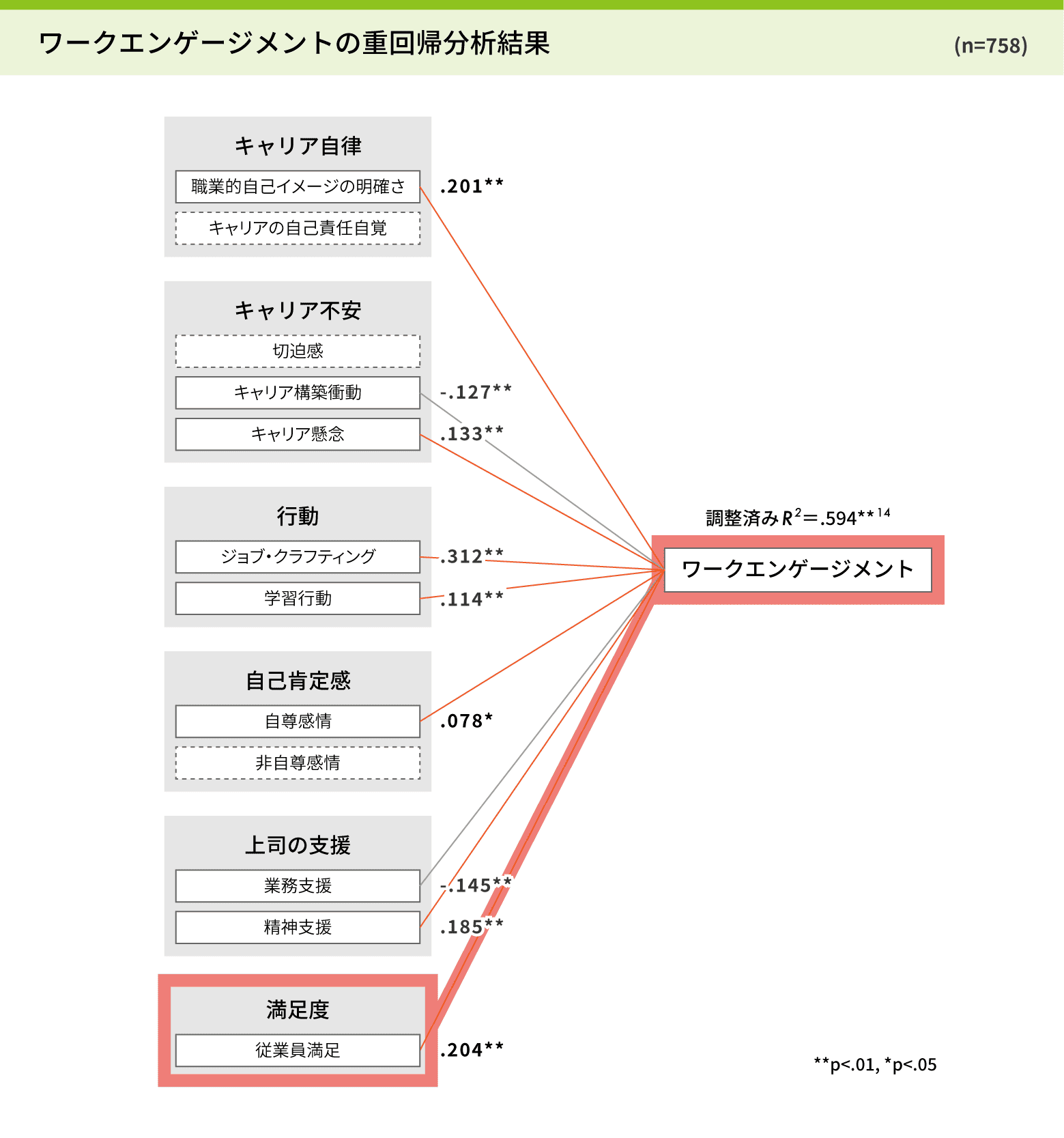

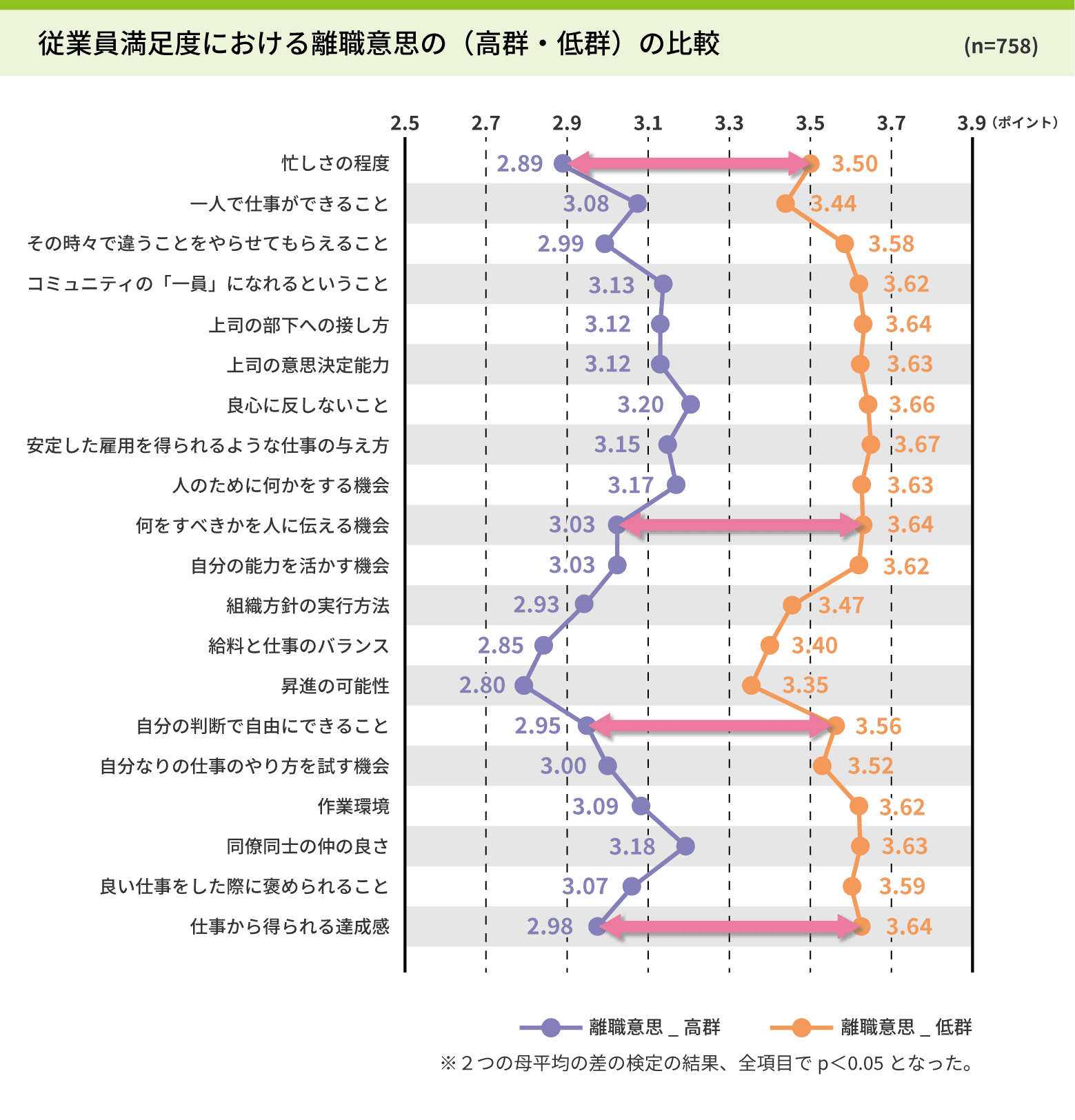

従業員満足度はワークエンゲージメント※の向上に寄与する(表5)ほか、離職意思にも低群と高群で有意な差が見られました(表6)。やりがいを高め、離職意思を下げるうえで従業員満足度の向上は必要不可欠と言えるでしょう。

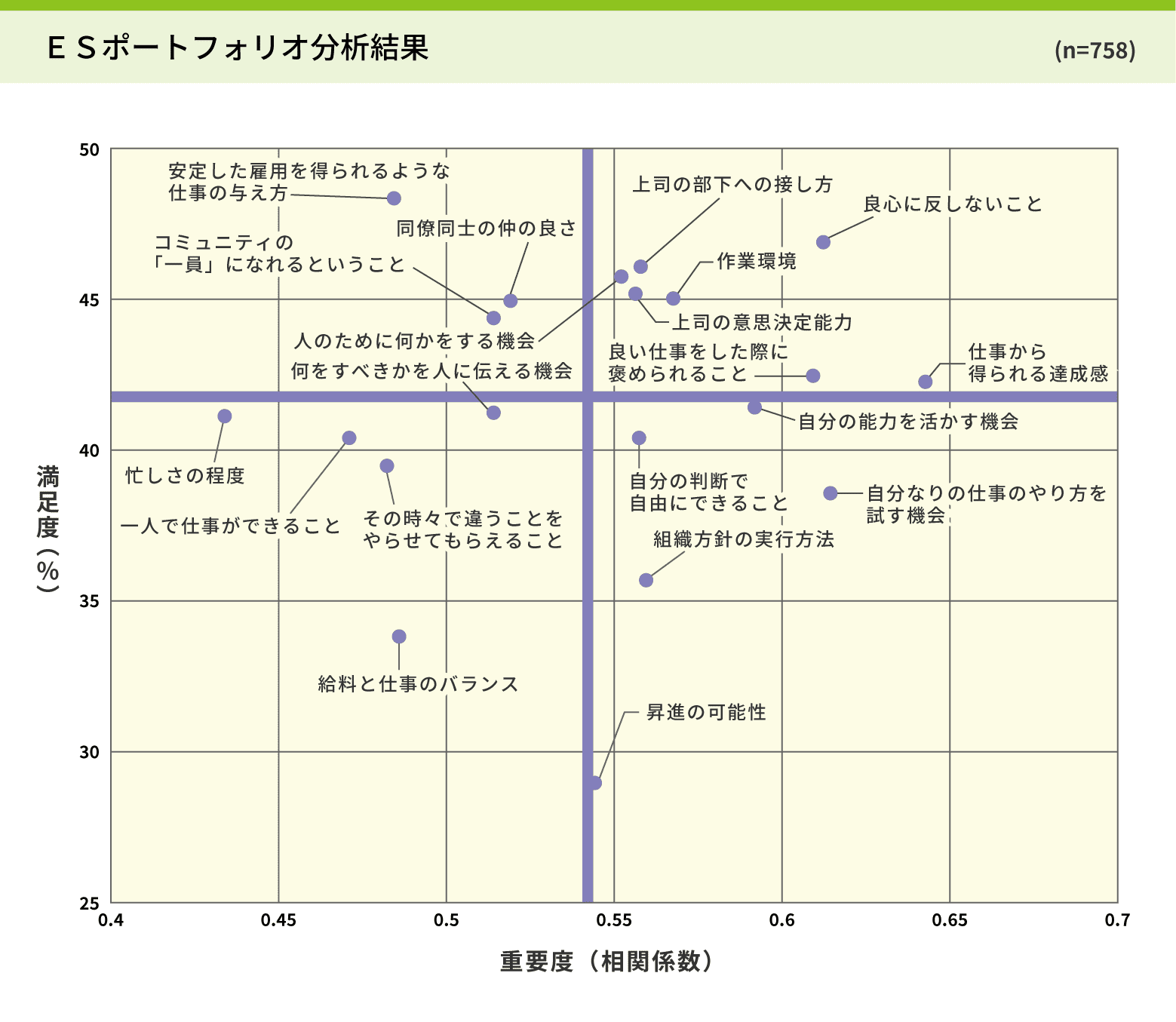

また、満足度には多数の観点がありますが、総合満足度との相関(重要度)では、達成感など、「仕事自体から得られる満足感」がより重要であることがわかりました。一方で、仕事の満足感が重要であるにもかかわらず、相対的に満足度が低い項目に、「自分なりの仕事のやり方を試す機会」、「自分の能力を活かす機会」、「自分の判断で自由にできること」、といった仕事に関する項目が多く含まれていました(表7)。

主体性や裁量を持てること、自分なりの強みの発揮できる仕事を与えることが、企業・組織全般の重要な改善点と考えられます。

※ワークエンゲージメントとは、仕事に対して情熱や熱意を持ち、没頭する状態、すなわち仕事にやりがいを感じられているかを表す概念のこと。

ワークエンゲージメントと学習行動を高めるには

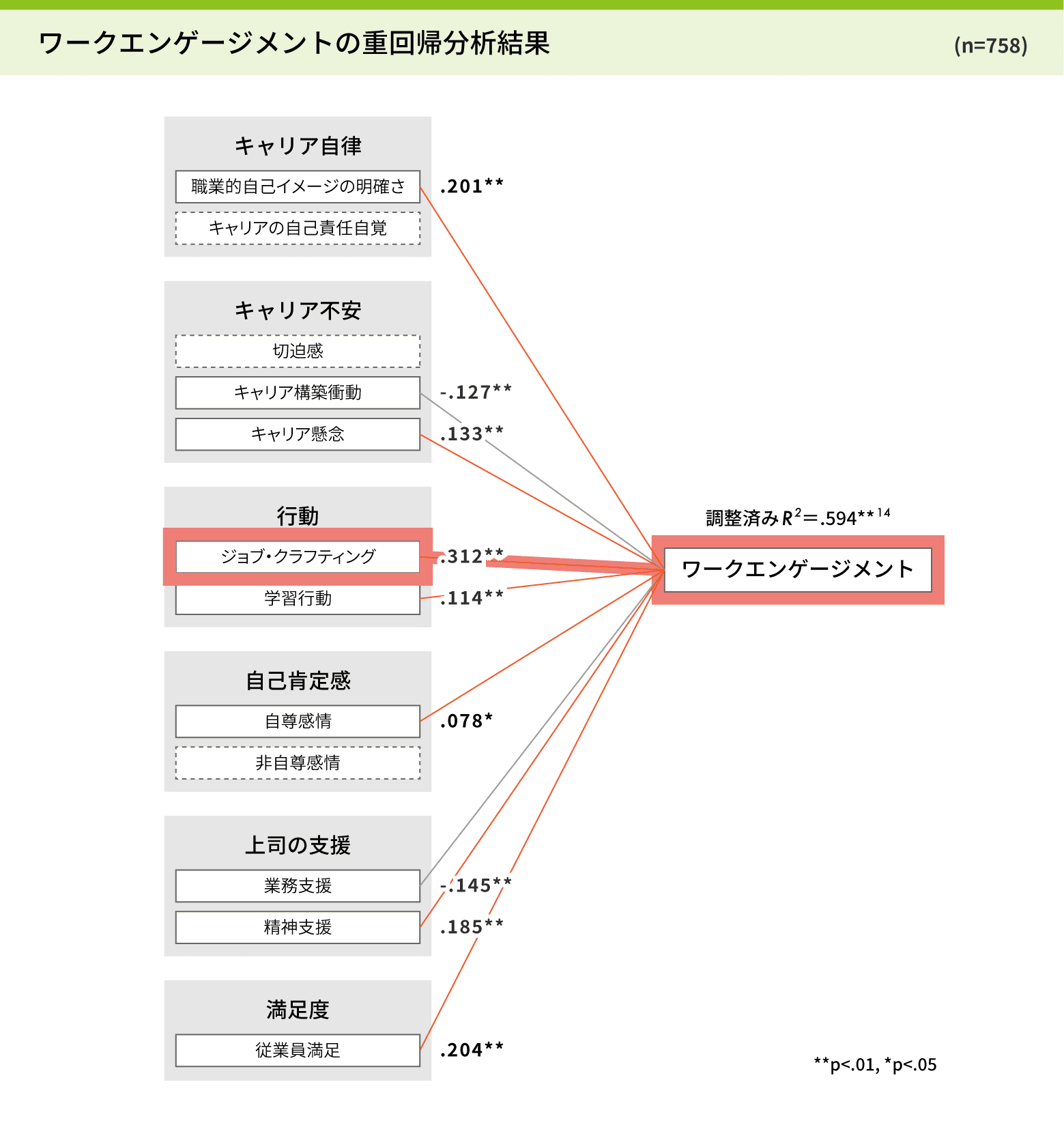

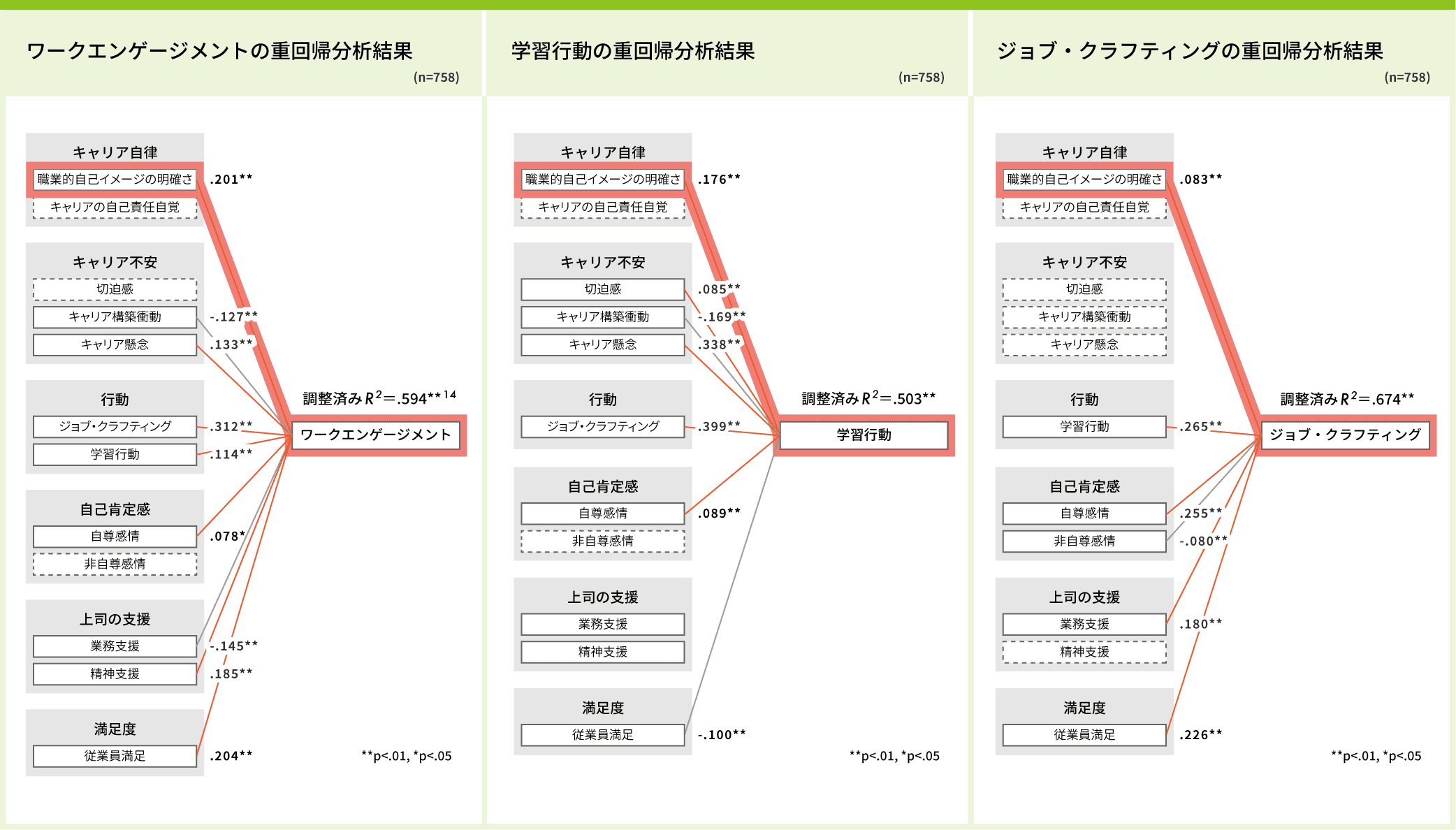

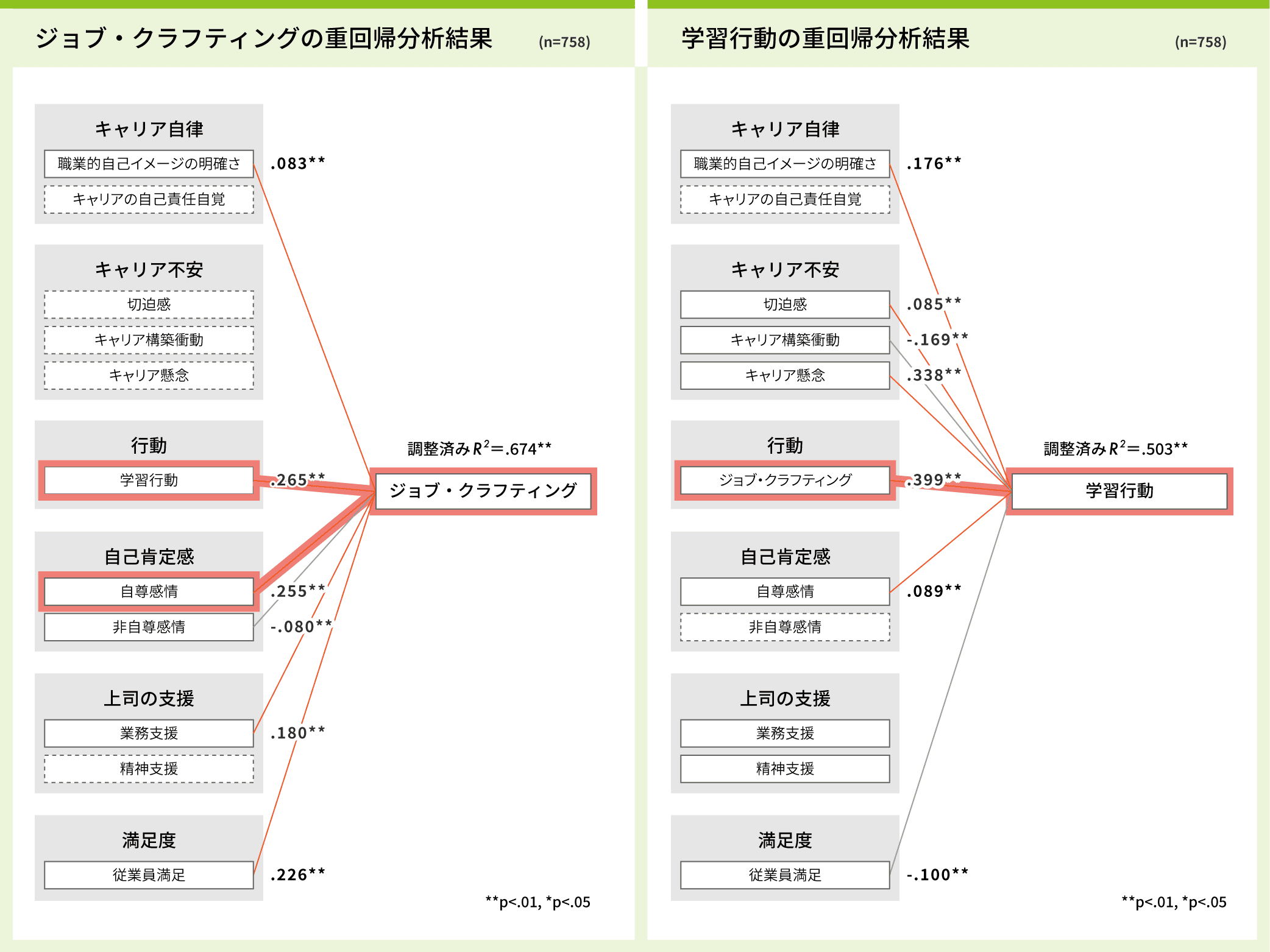

ワークエンゲージメントと学習行動の両面で最も寄与していた重要な要素が、「ジョブクラフティング」です(表8)。ジョブ・クラフティングとは、従業員が自分の仕事の内容や方法、仕事を通じて関わる人間関係を自主的に変更することや、仕事に対する意味や意義を再定義することを指す概念のことです。

ジョブ・クラフティングによって自主的に仕事の方法や進め方、仕事に関わる人間関係を再構築することで、仕事に対する熱意や活力を高められると考えられます。また仕事に主体性や自由度を持てることによりやりがいを感じられることで、学習意欲も高まる相乗効果が発揮されるでしょう。

キャリア開発のポイント

キャリア自律の観点で「ワークエンゲージメント」と「学習行動」、「ジョブ・クラフティング」を高めるのは、「職業的自己イメージの明確さ」であることがわかりました(表9)。職業的自己イメージの明確さは、自分がやりたい仕事や仕事の目的・目標を持つことや、自分の能力が発揮できる強みを認識し、職業イメージを固めるということです。

従業員の働きがいやキャリア自律を高める施策として、企業・組織ではキャリア面談やキャリア研修が行われていますが、これらの施策を通じて、若手社員のWill(やりたいこと)とCan(できること)を明らかにしていくことが有効と言えるでしょう。

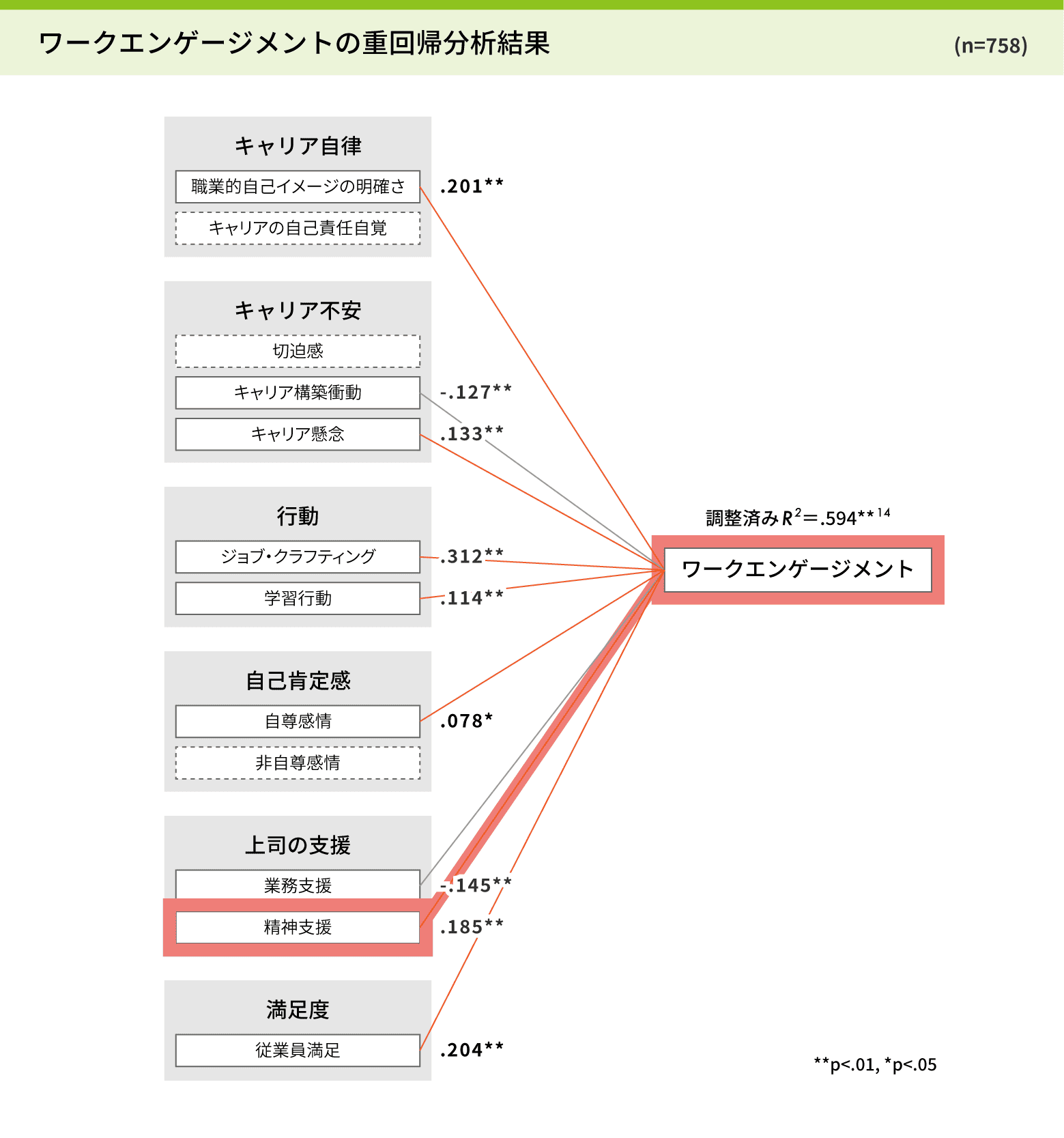

上司の関わり方

上司による「精神支援」が若手社員のワークエンゲージメントを高めていました。精神支援とは、仕事の息抜きになったり、心の支えになったりして安心感を与えることです。反面、「業務支援」はマイナスの影響を与えていました。業務支援は、仕事に必要な情報提供や、客観的な意見を伝える、仕事の相談にのるといった、仕事を円滑に進めるための支援を指します。一見、プラスの影響があるように思えますが、業務に関する指導・助言が増えるほど若手社員自らの発想や主体性が損なわれてしまい、受け身の姿勢となって意欲が下がるものと考えられます。

他方では、業務支援は、ジョブ・クラフティングを促進する効果がありました(表10)。ジョブ・クラフティング行動を取れるようになるためには、自律性に委ねて仕事を任せる、他部門との調整役になるといった間接的な業務支援が必要と考えられます。

業務に関する直接的な指導・助言は控えめにして、若手社員が主体性を発揮できる環境整備やコーチングが求められるでしょう。

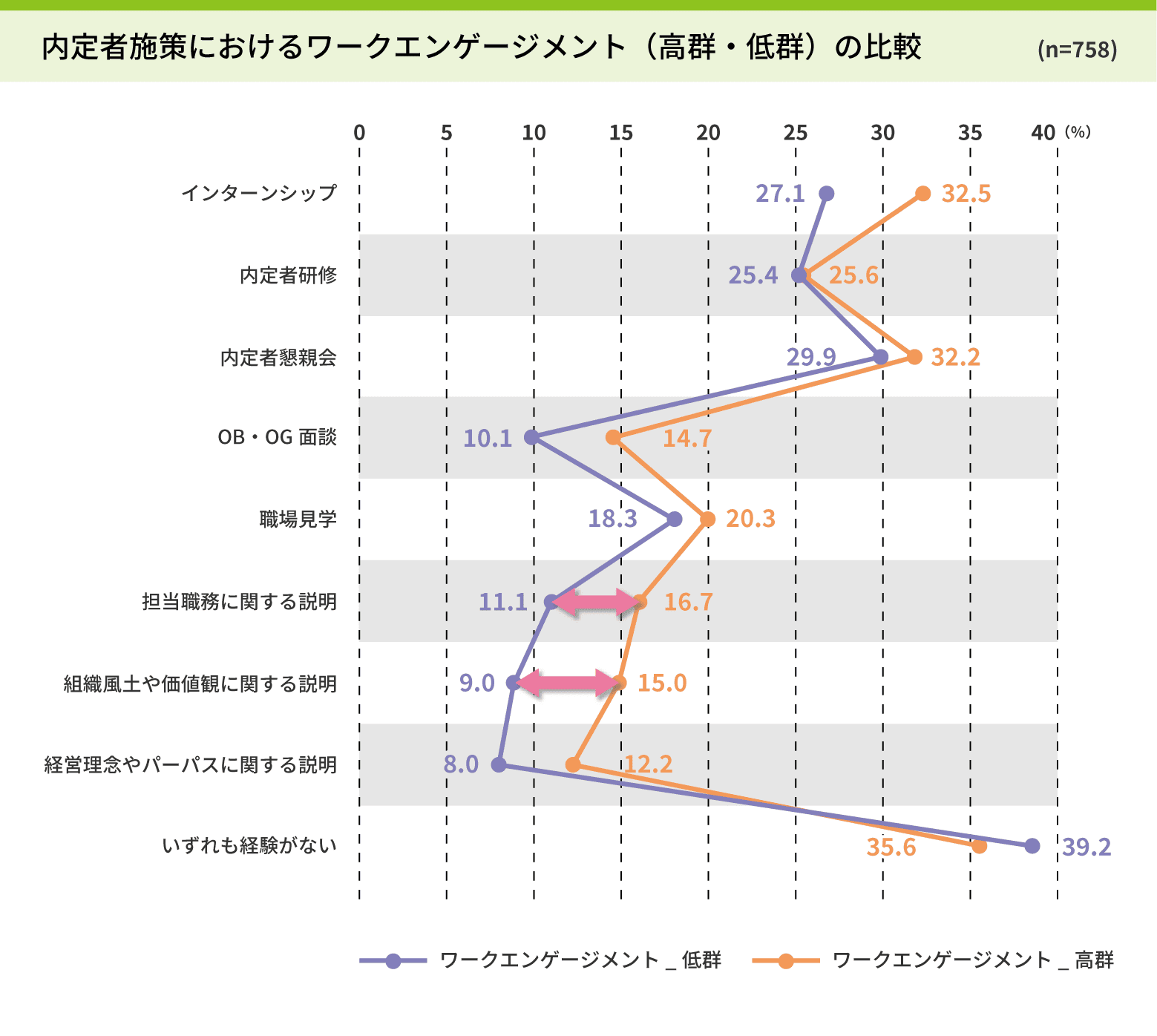

新卒採用時に組織が行っておくべき施策

新卒での入社前に受けた経験としてワークエンゲージメントの高群と低群で有意に差があったのが、「担当職務に関する説明」、「組織風土や価値観に関する説明」でした(表11)。入社後のミスマッチを防ぎ、働きがいを感じられるようになるには、入社前の時点で、企業・組織の価値観や、本人が担当する職務内容をよく理解してもらうための丁寧な説明が肝要となります。

ジョブ・クラフティングを高めるには

今回の調査でジョブ・クラフティングは高い有効性を発揮することがわかったが、「ジョブ・クラフティング」を促進するうえで「学習行動」の有効性が示されました。「ジョブ・クラフティング」もまた「学習行動」を促進する効果が認められたことから、相互に良い影響を与え、螺旋的に高まっていくと考えられます。自尊感情もジョブ・クラフティングの促進に有効でありました(表12)。

上司は部下の自尊感情を高めることで、ジョブ・クラフティングを高め、その結果、ワークエンゲージメントも高められる。褒める、称賛する、承認するといった自尊心を呼び覚ます声かけを積極的に行うべきです。

まとめ

以上の分析に基づき、最後に、若手社員の働きがいを高め成長を促すための方法を、マネジメントと人事施策の2つの実践的見地からお伝えしたいと思います。

まず上司のマネジメントでは、称賛や承認によって自尊心を高め、裁量を与えることで業務面から若手社員のジョブ・クラフティングをサポートしたり、精神的な支えになったりすることが効果的と言えるでしょう。

そして人事施策では、入社前は組織の価値観や職務の理解促進に努め、入社後は将来のキャリアを本心でどのように希望しているかを確認しながら、やりたいことや強みの認識に役立つようなキャリア開発支援が効果的と言えます。

本調査の分析手法

因子分析

質問項目間で相関が高いものをまとめて共通の要因を探る分析手法です。因子負荷量の値が大きいほど各因子との関連度が大きいことを意味します。

重回帰分析

複数の独立変数を用いて、1つの従属変数を予測または説明するための分析手法です。その独立変数が従属変数に与える影響が大きいことを意味します。

今回は、人事の支援施策、人事制度の各因子を独立変数に、マネジャーの学習・能力・意欲の因子を従属変数に投入しました。

関連ダウンロード資料のご案内

『大卒1~3年目若手社員の実態調査報告書』ダウンロードはこちらから!

報告書では、若手社員の働く意識に関する実態を把握し、若手社員の働きがいを高め、成長を促すために有効な施策を考察していきます。 ぜひ、報告書で詳しい内容をご確認ください。