変化の時代を生き、キャリアに対する漠然とした不安を抱く若手社員の育成のあり方を考える

「若手社員の育成」。このテーマに頭を悩ませている企業も多いのではないでしょうか?企業の持続的な発展のためには、彼らの特性を理解し、効果的に育成していくことは必要不可欠です。

2024年8月に実施された、本学による「大卒1~3年目若手社員の実態調査」の結果をもとに、若手社員の特徴や彼らの育成のあり方について考察していきます。

- この記事は、「大卒1~3年目若手社員の実態調査」の内容を一部抜粋、再編集したものです。

目まぐるしい変化の時代に生まれ育ってきた若手社員

2024年3月に4年制大学を卒業した新社会人の多くは2001年生まれである。彼らが生まれ育ってきた社会環境は相当変化に富み、暗いトピックも目立つ。彼らの幼少期にはリーマンショック(2008年)があり、小学生で東日本大震災(2011年)、中学生で熊本地震(2016年)、高校卒業から大学入学の頃に新型コロナウィルスのパンデミック(2020年)に遭遇している。彼らは大学に入った途端、行動制限で通学することすらままならず、授業はオンラインとなった。ようやく新型コロナが収まってきた2022年にはロシアのウクライナへの軍事侵攻が始まり、翌年にはパレスチナとイスラエルの間で戦争が勃発した。このように、彼らはこれまでの「常識」や「当たり前の日常」が大きく壊れる中で育ってきた側面を持つ。

他方、この間のICT(情報通信技術)の発展は目覚ましく、その代表的なデバイスの1つとしてスマートフォンが急速に普及していった。彼らの幼少期から小学生の時期にかけてiPhoneが日本で発売され、FacebookやTwitter、LINEが国内でサービスを開始した。彼らが中学生の頃にはInstagramが国内で普及し始め、高校生の頃にはTikTokが普及し始めるなど、彼らは中高生の頃から日常的にSNSを利用してきた世代でもある。

2024年度入社の新卒社員をはじめ、新卒3年程度の若手社員はこうした時代背景の中で育ってきた世代でもあり、その仕事観やキャリア観、コミュニケーションの仕方などにはこれまでの世代とは異なる特徴が見られる。そのため、彼らの育成にあたる職場の管理職や人事の担当者からは、従来の育成方法やマネジメントの手法が通用せず、戸惑いを覚えることも多いとの話をよく耳にする。

本調査では、こうした若手社員(大卒1年目~3年目)の仕事やキャリアに関する認識をさまざまな観点から調査し、その特徴を分析している。以下に、本調査の分析結果から気になる若手社員の特徴を取り上げ、人材育成において留意すべき点を検討したい。

若手社員の気になる特徴

本調査の分析結果から、気になる若手社員の特徴を3点に絞って見ていく。

何となくキャリアが不安

若手社員は、自身のキャリアに対して漠然とした不安を抱いているようである。

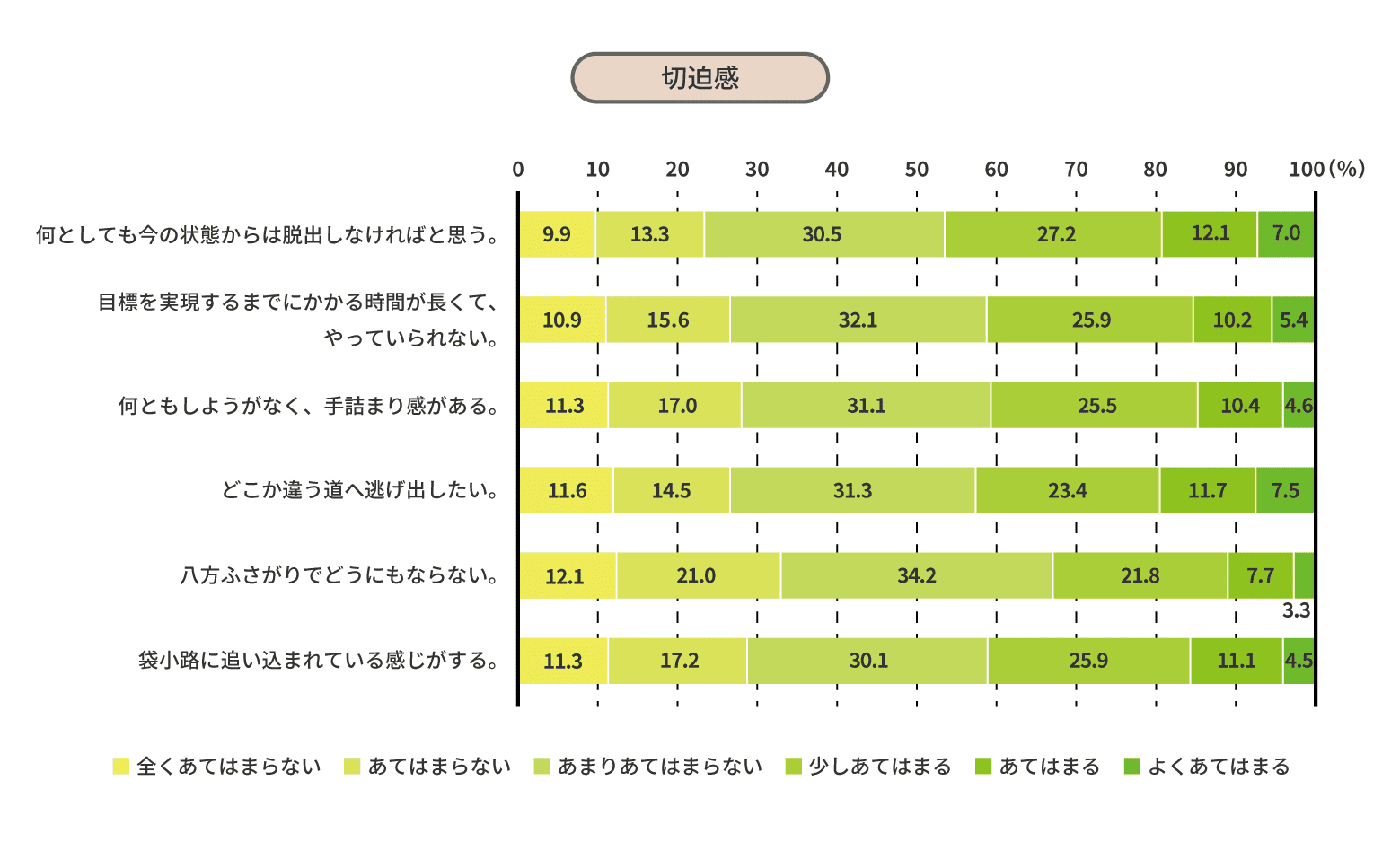

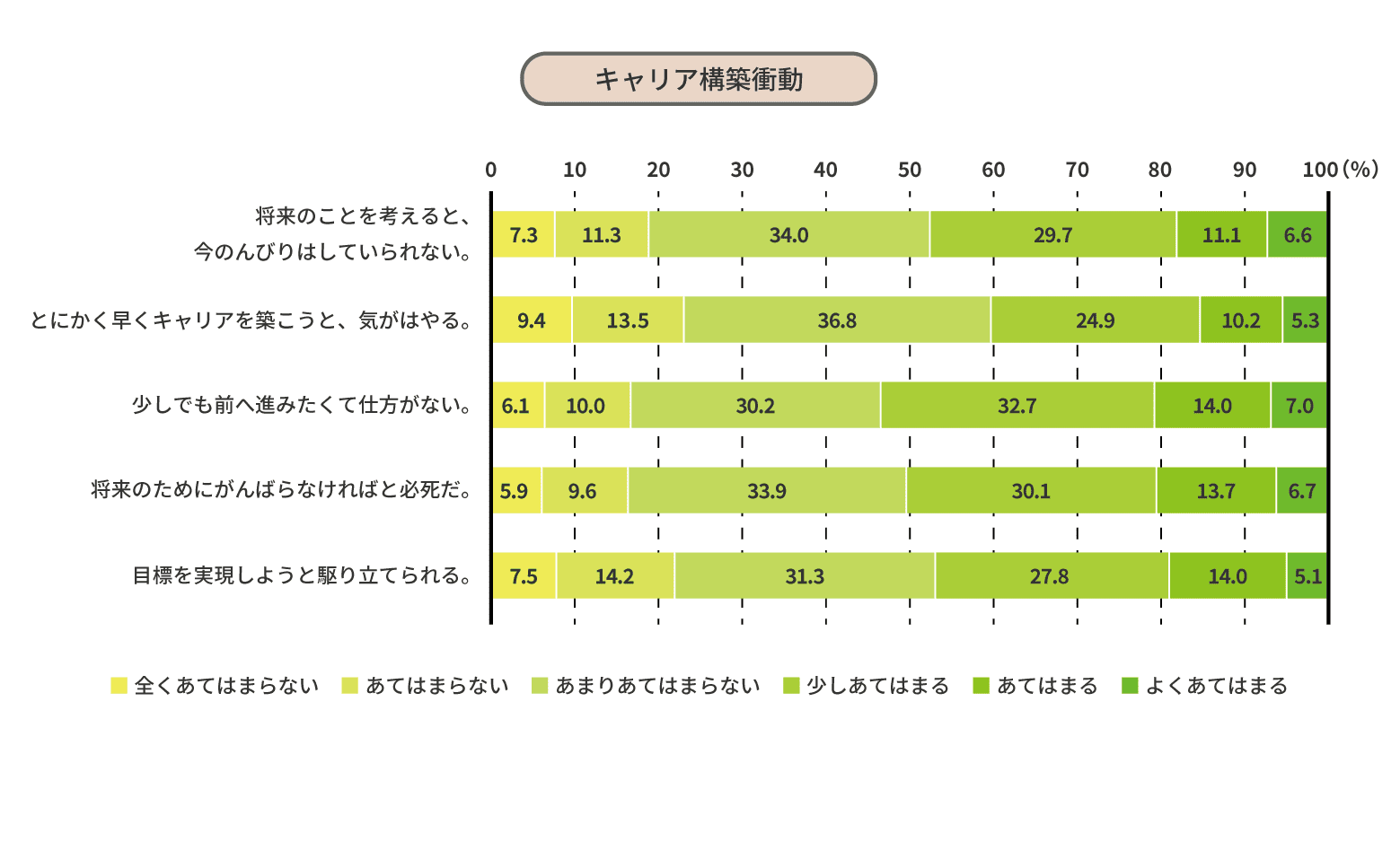

本調査では、若手社員のキャリアへの不安感について「切迫感」「キャリア構築衝動」「キャリア懸念」の3つの観点から自己認識を尋ねている。その分析結果(図1、図2)からは、キャリアの手詰まり感や今の状態から脱出したいといった「切迫感」は低いものの、「少しでも前へ進みたくて仕方がない」、「将来のためにがんばらなければと必死だ」という「キャリア構築衝動」の2項目については50%以上の若手社員が肯定的な回答(よくあてはまる・あてはまる・少しあてはまる)をしており、自分を成長させたい衝動に駆られている若手社員の状況が伺える。

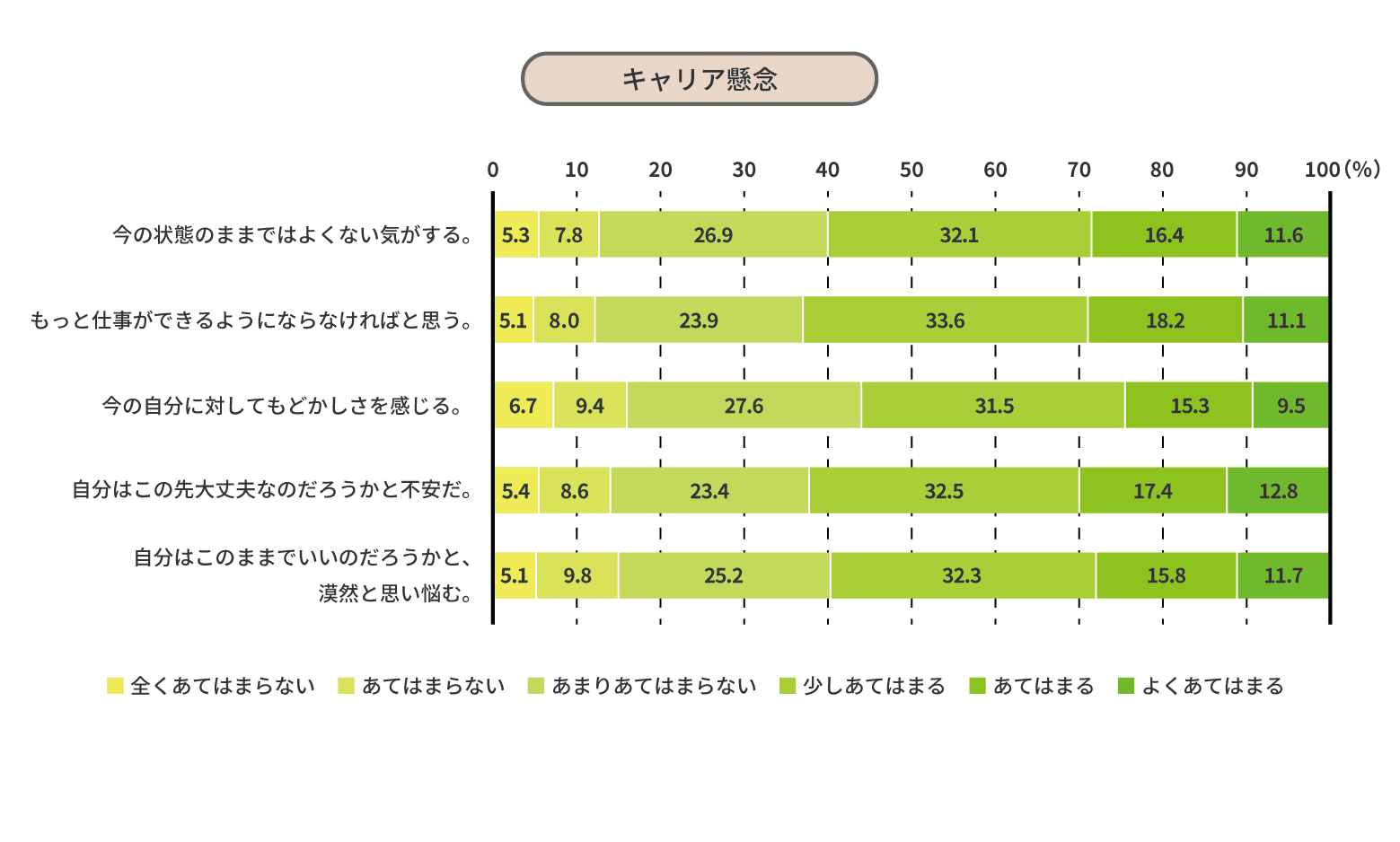

「キャリア懸念」については、「もっと仕事ができるようにならなければと思う」、「自分はこの先大丈夫なのだろうかと不安だ」、「今の状態のままではよくない気がする」という3項目について60%以上の若手社員が肯定的な回答をし、「自分はこのままでいいのだろうかと、漠然と思い悩む」という項目についても59.8%の若手社員が肯定的な回答するなど(図3)、若手社員が自分の今の状態や今後について漠然とした不安を抱いていることが確認できる。

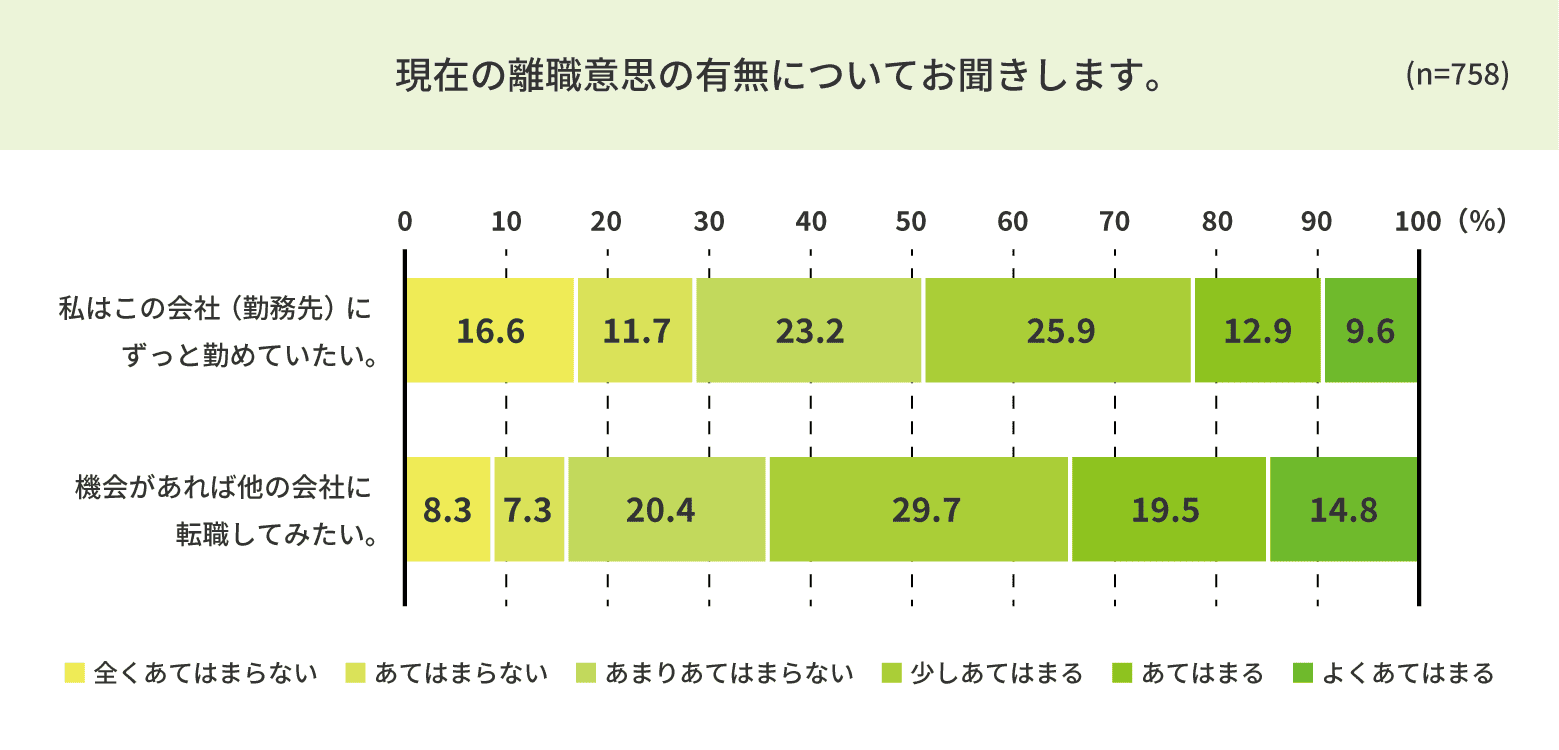

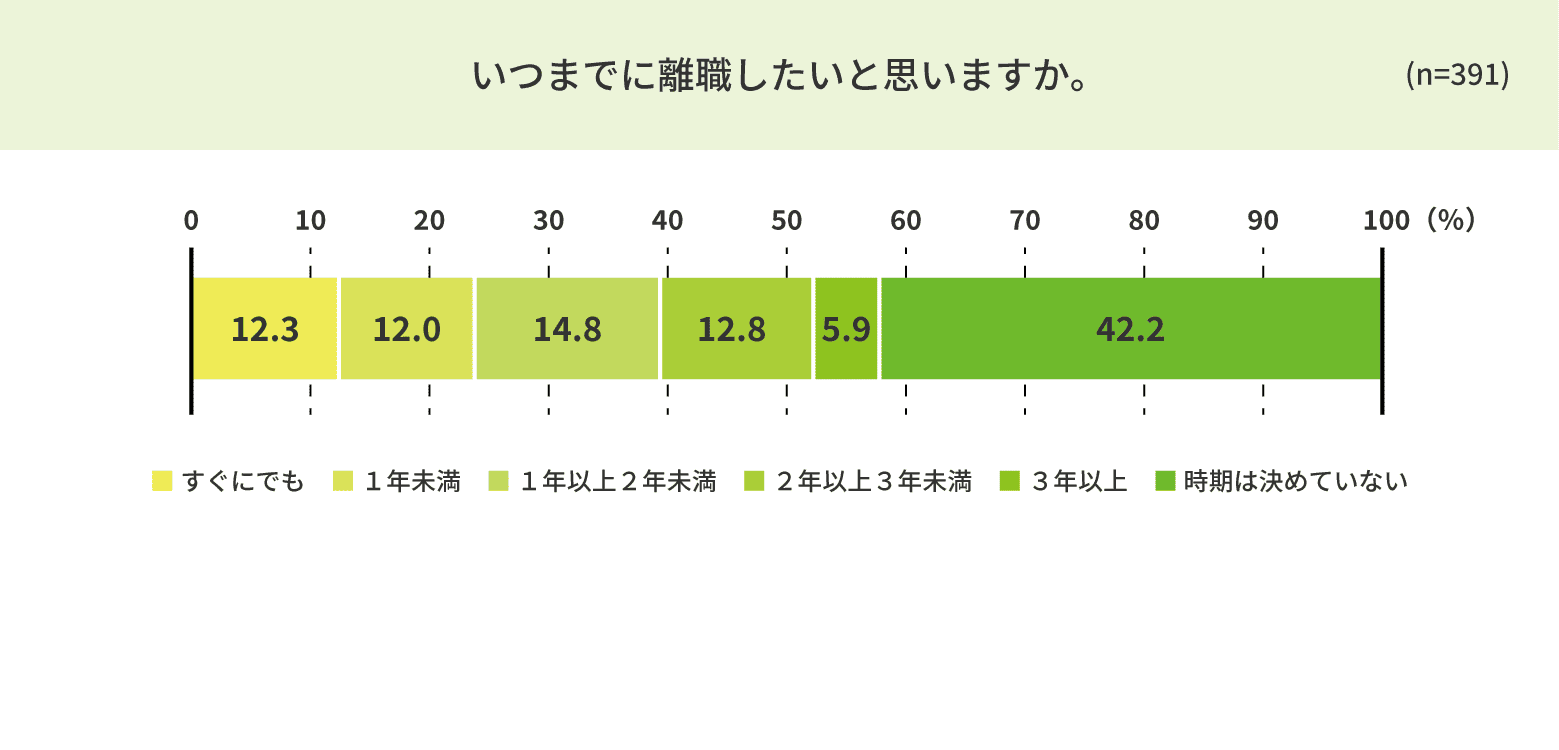

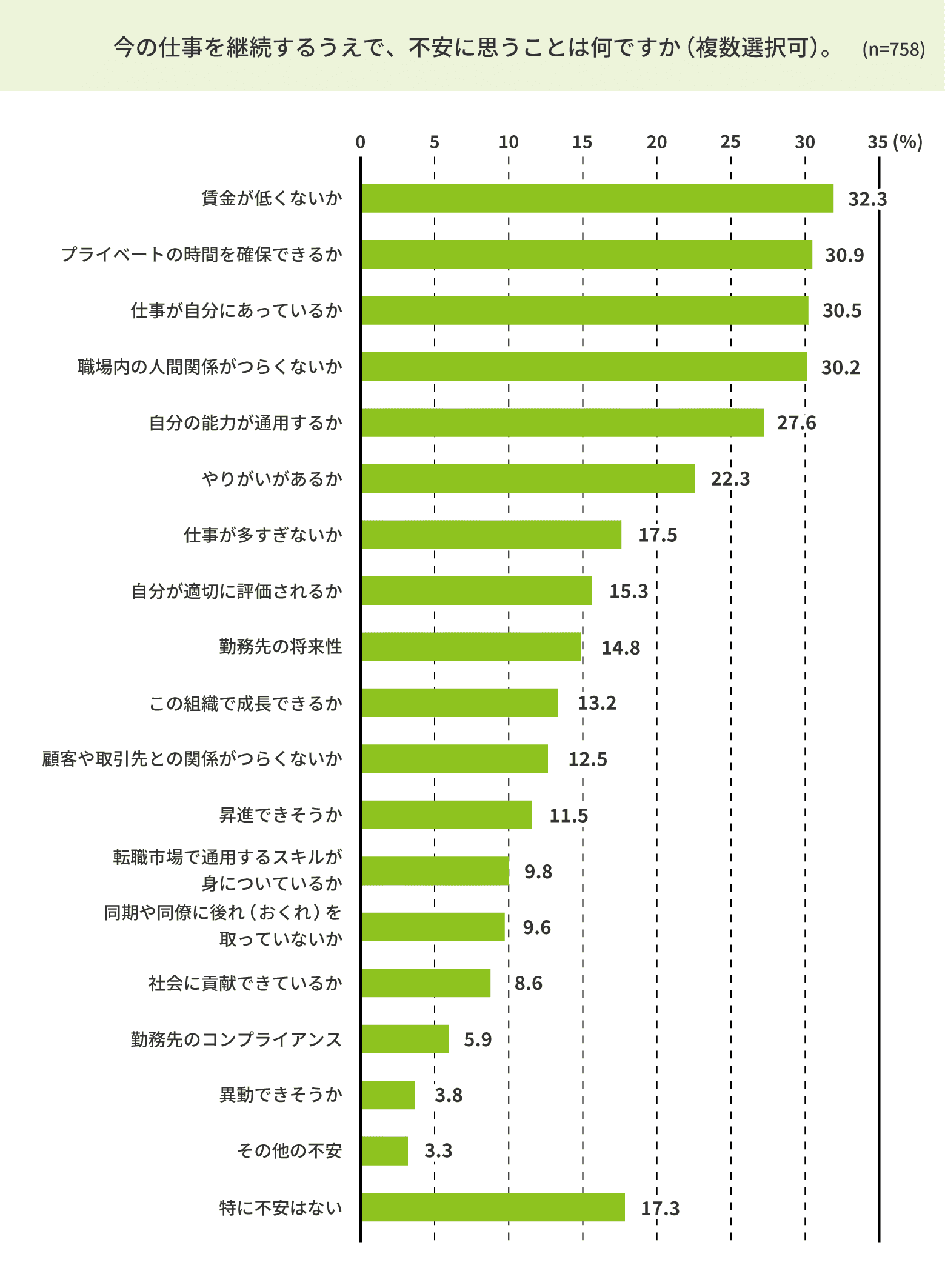

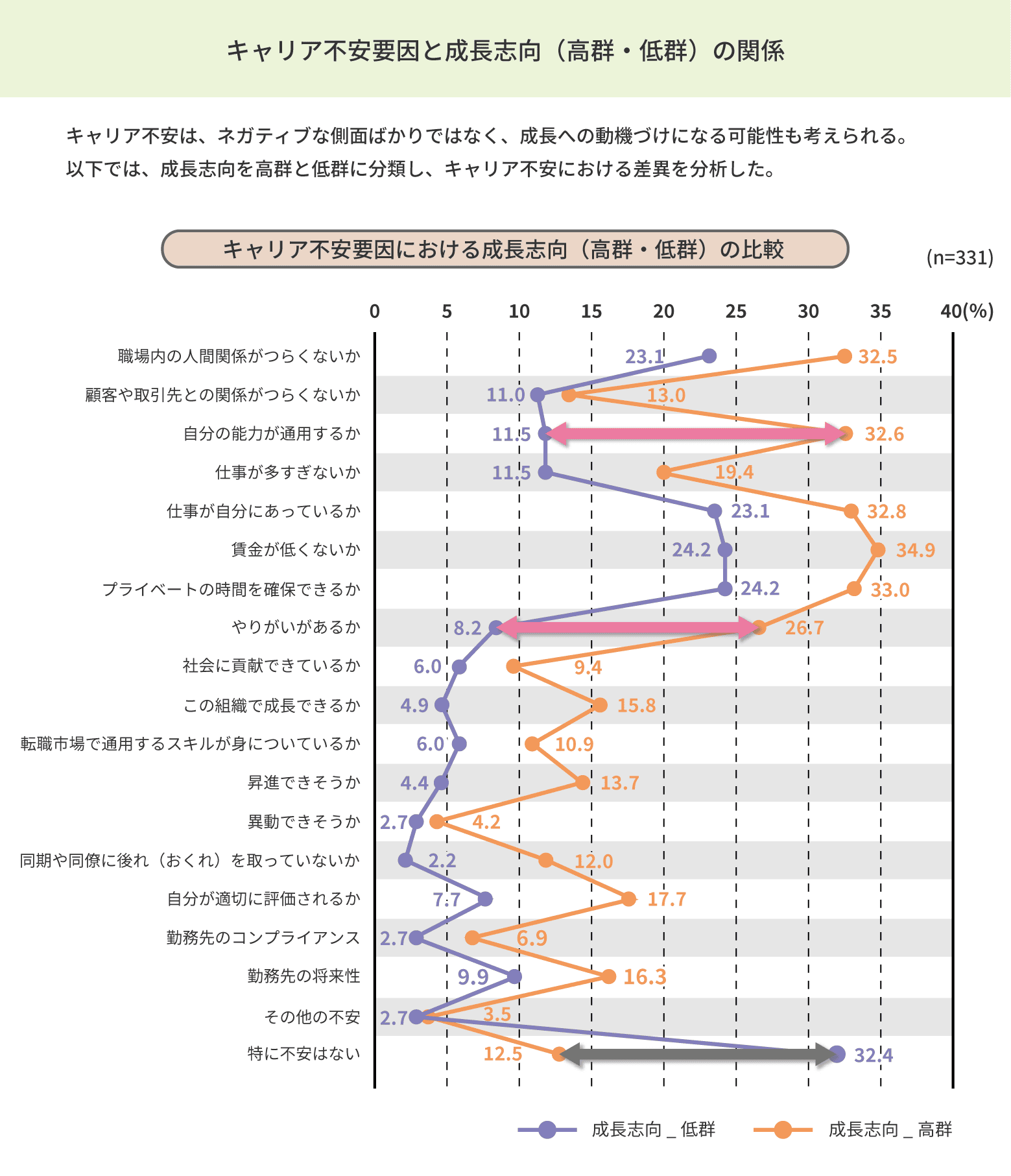

一方、若手社員の離職希望層は50%を超えており(図4)、転職希望層も60%を超えている(図5)ほか、若手社員のキャリア不安の内容の上位には「自分の能力が通用するか」(27.6%)(図6)という項目が挙がっている。こうしたデータと合わせて考えてみると、将来の転職に備え、自身の市場価値や能力を高めておかなければといった気持ちが「キャリア構築衝動」や「キャリア懸念」の結果に現れている可能性も考えられる。

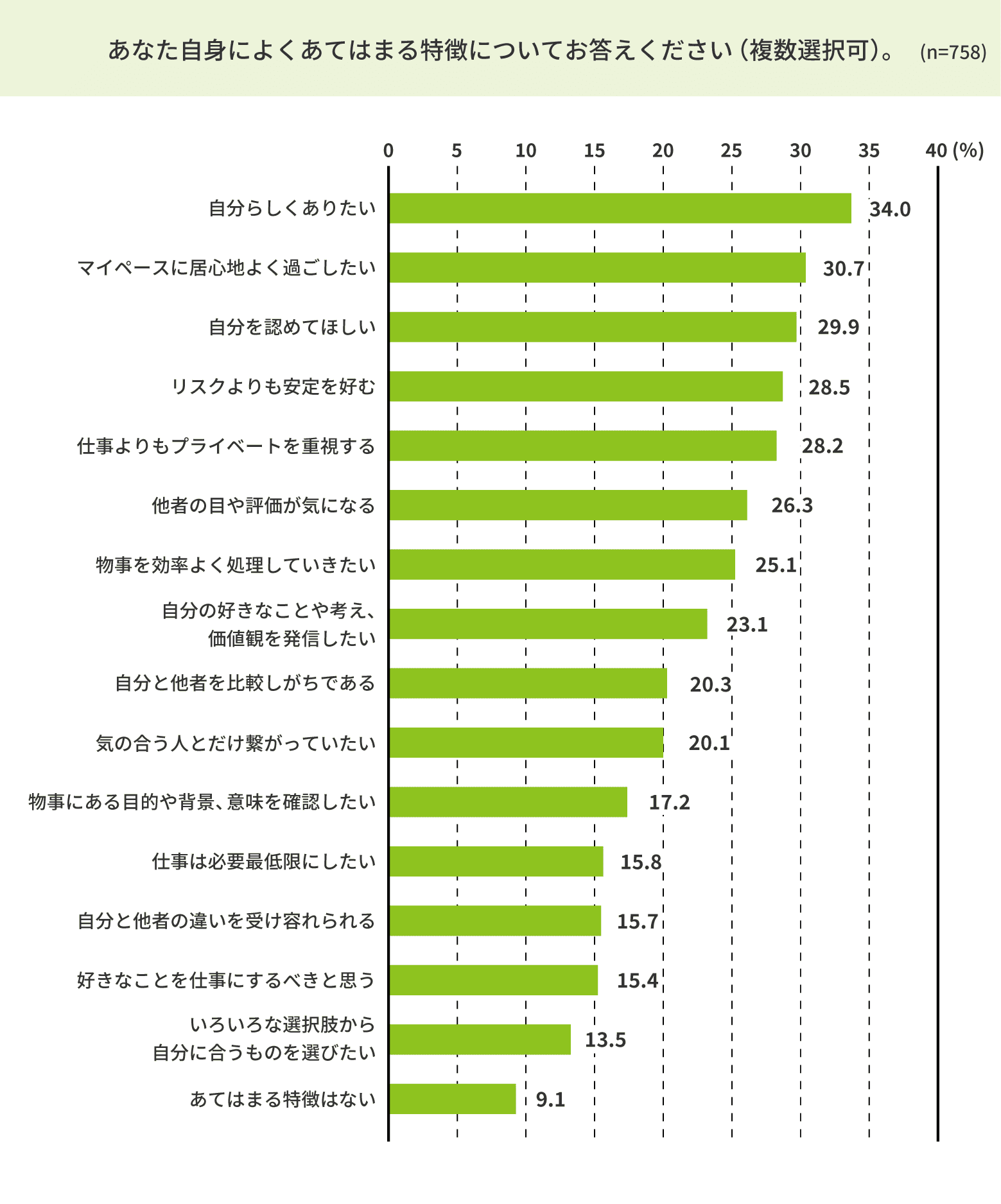

また、若手社員の特徴について尋ねたデータによれば、20%強の若手社員が「自分と他者を比較しがちである」と回答している(図7)。他者とのコミュニケーション手段の中心にSNSがある若手社員は、SNS上で繋がっている自分の友人、知人の動向を日々目にすることが多く、意識するとしないにかかわらず、「自分と他者を比較しがち」である。SNSを通じて友人・知人の今を知り、「大学時代の友人は今こんなすごい仕事をしているのか。それに比べて自分は・・・」と落ち込むこともあるだろう。こうした気持ちから、「キャリア懸念」を抱いたり、「キャリア構築衝動」に駆られたりする可能性も考えられる。

自身の成長を重視したい

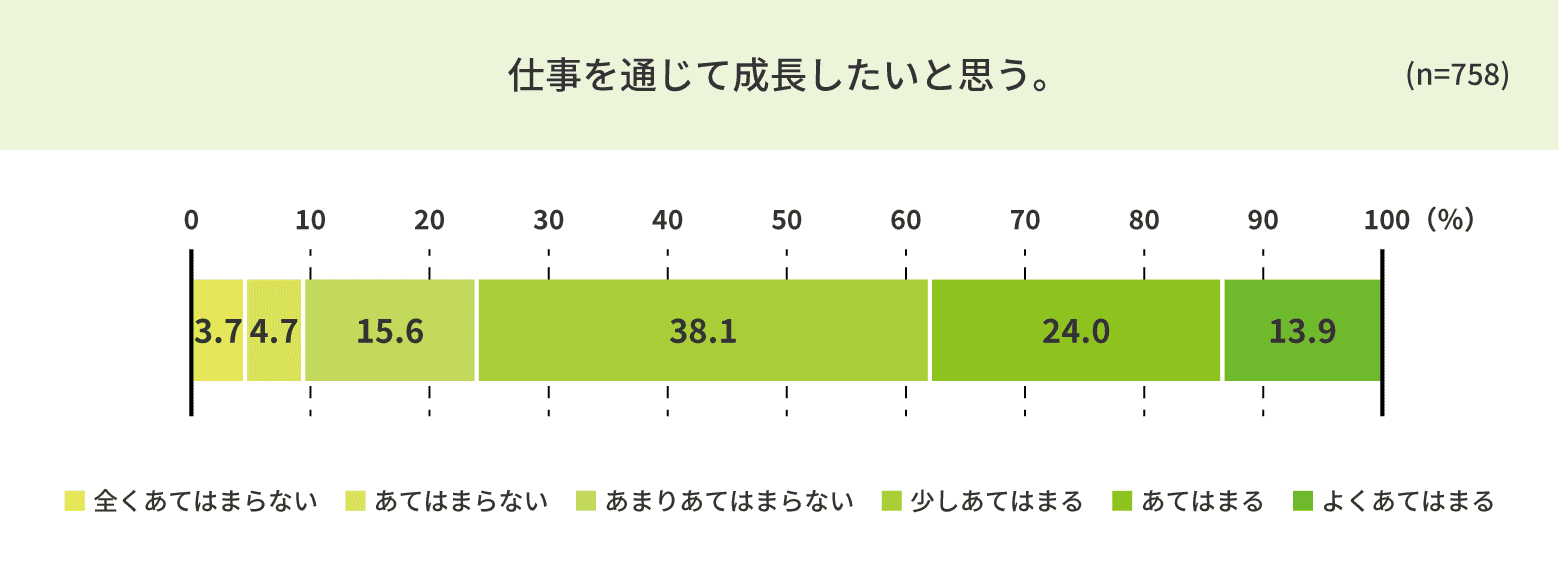

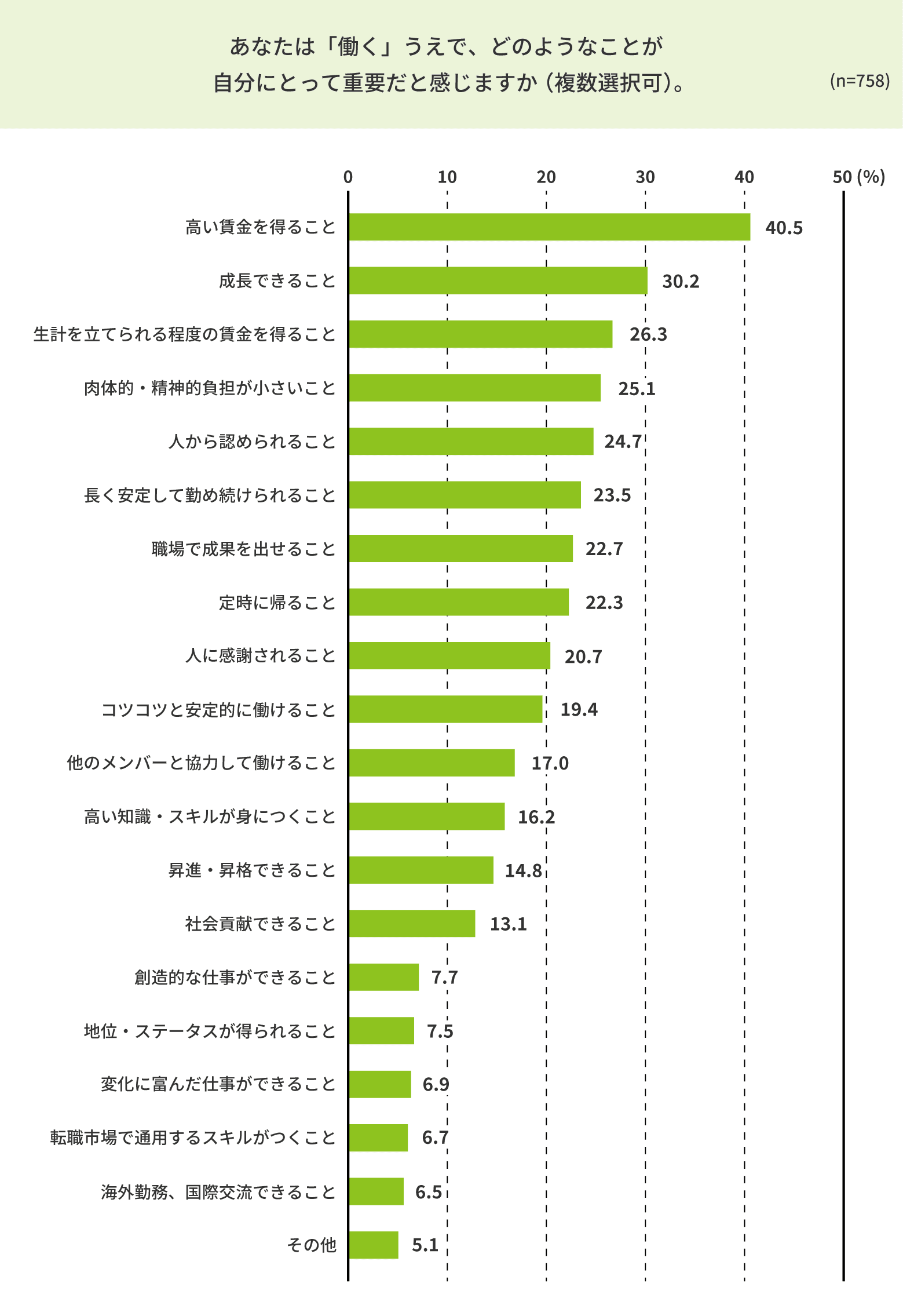

本調査で、仕事を通じて成長したいと思うかどうかを尋ねた結果、76.0%の若手社員が肯定的な回答をしている(図8)ほか、「働く」うえで重要だと考えている項目の上位に「成長できること」(30.2%)が挙げられている(図9)。漠然としたキャリア不安を抱いている若手社員は、そうした不安を和らげたいためか、自身の成長には関心が強いことが想像される。

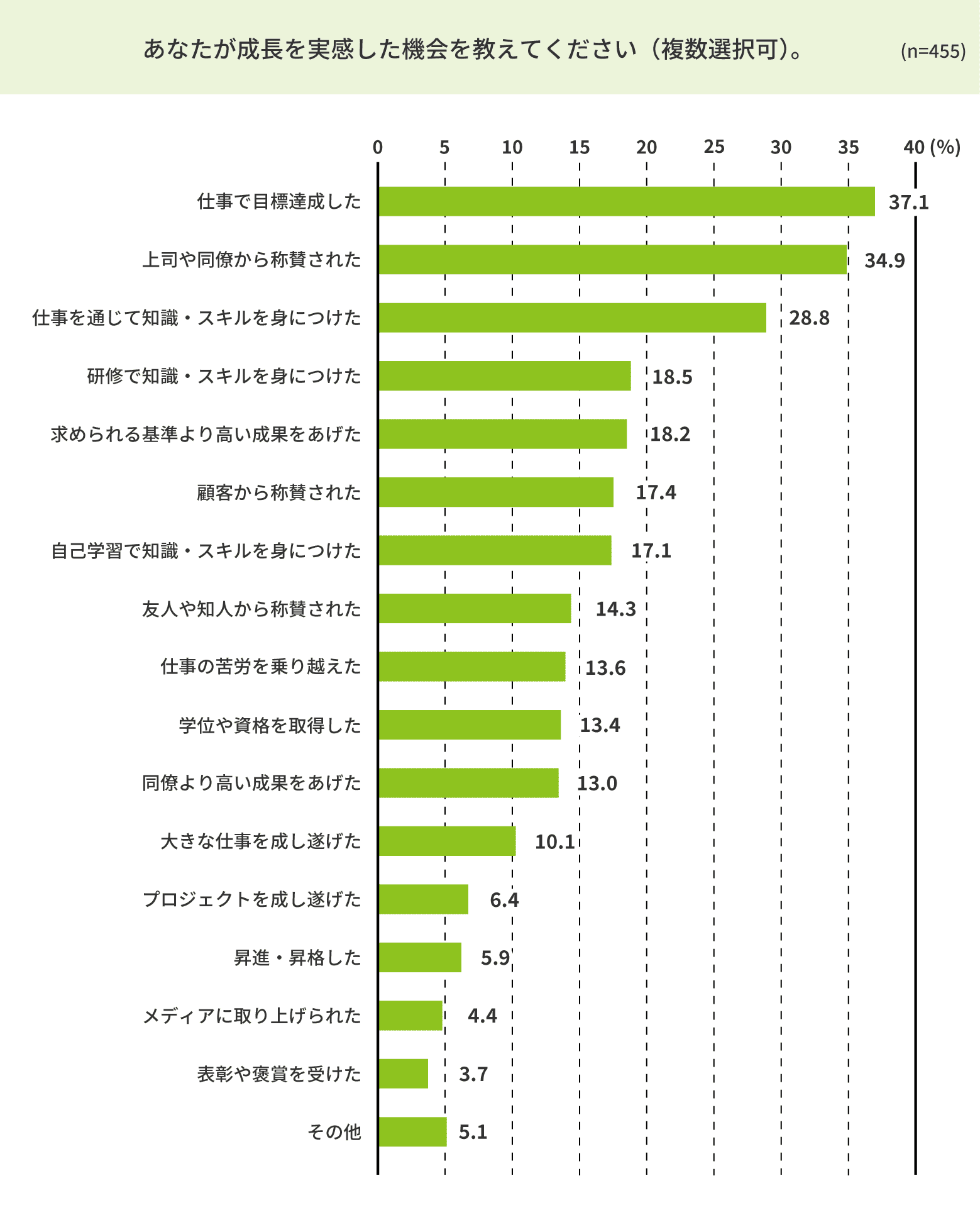

こうした成長を実感した機会について尋ねた結果(図10)、「仕事で目標達成した」(37.1%)という達成体験に加え、「上司や同僚から称賛された」(34.9%)、「顧客から称賛された」(17.4%)、「友人や知人から称賛された」(14.3%)といった他者から称賛を受ける体験が彼らの成長実感を促していることが窺える。「人から認められること」は若手社員が働くうえで重視する項目でもある(図9)。このほか、「仕事で知識・スキルを身につけた」(28.8%)ことも成長を実感する機会になっている。

こうした点を踏まえると、成長を希求する若手社員のニーズを満たすには、職場の中で他者がフィードバックを与えることや知識・スキルが習得できるような仕事を提供することが重要なポイントになると考えられる。

仕事にやりがいが欲しい

仕事を通じて成長したいと願う若手社員は、ジョブ・クラフティングを通して自分の仕事のやりがいや働きがいを高めることにも積極的に取り組んでいるようだ。

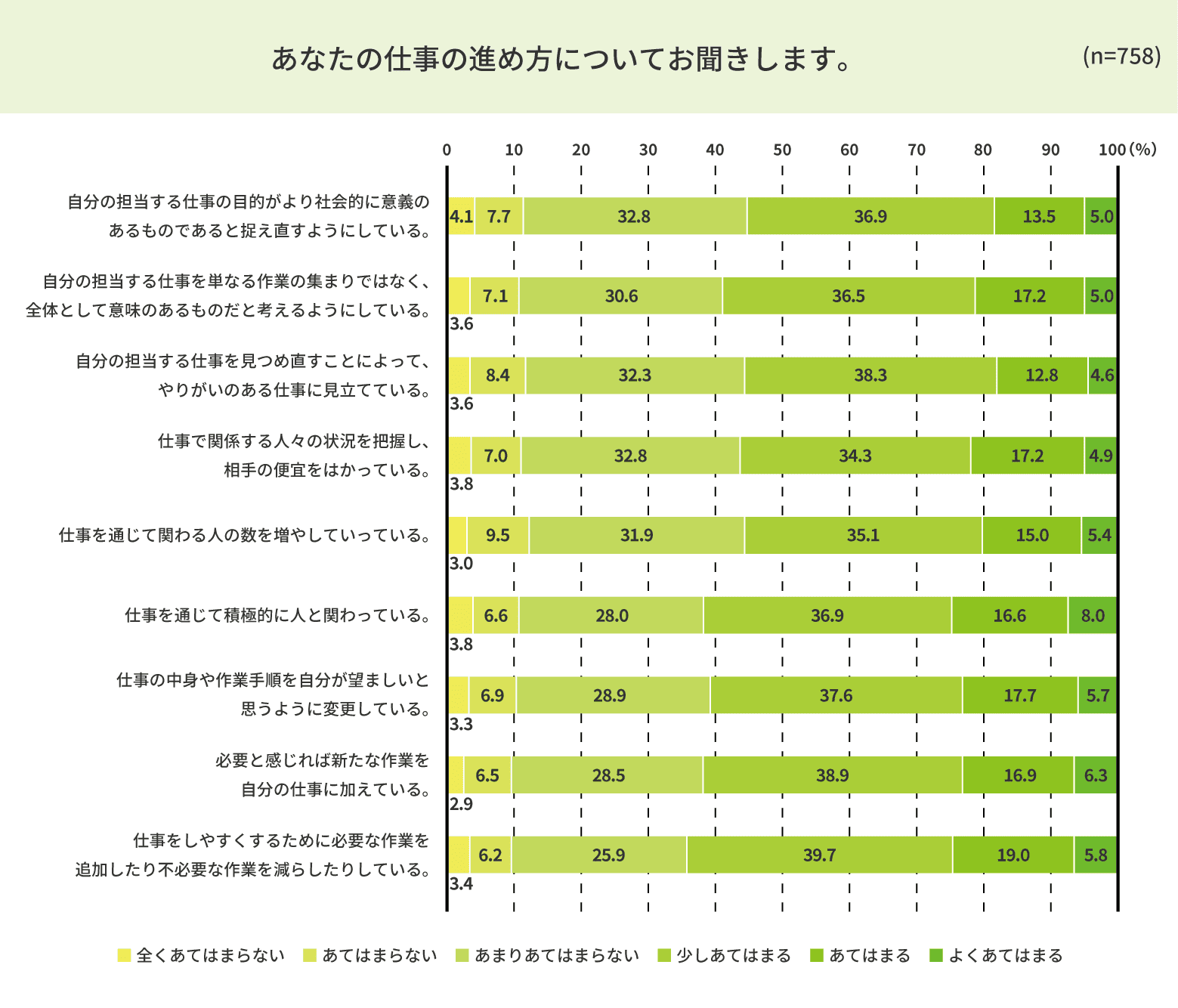

ジョブ・クラフティングとは「従業員が、与えられた仕事の範囲や他者との関わり方を変えていくこと」※1で、「自ら仕事をつくっていく」、あるいは「所与の仕事をつくり替えていく」という考え方を指す。ジョブ・クラフティングを提唱したレズネフスキーらによれば、ジョブ・クラフティングには、自分自身の仕事の範囲や自らの役割についての認識を変えたり、仕事の意味を新たに創造したりする①「認知次元」と、仕事をより良くしたり、仕事に楽しく取り組んだりするために、仕事のやり方を変えたり、工夫やアレンジを加えたりする②「タスク次元」、③自身の仕事の意味づけに影響を与えてくれる他者との関わりを増やしたり、こうした他者との関わり方の質を変えたりする③「関係性次元」の3つのジョブ・クラフティングの次元があり※2、従業員がこの3つの次元に基づいてジョブ・クラフティングを行うことで、やりがいをもって仕事に取り組めるようになる可能性があるとされている。本調査もこの3つの次元に沿った項目で調査が行われ、中でもタスク次元のジョブ・クラフティングの実践度が高いことが確認されている(図11)。

※1 森永雄太(2015)「いきいきを生み出す仕事の作り方-ジョブ・クラフティングのエクササイズを通じて」 島津明人(編著)『職場のポジティブメンタルヘルス 現場で活かせる最新理論』誠信書房,pp.125‒126から引用。

※2 Wrzesniewski, A., & Dutton, J.E.(2001)Crafting a Job: Revisioning employees as active crafters of the ir work. Academy of Management Review,26(2),pp.179-201参照。

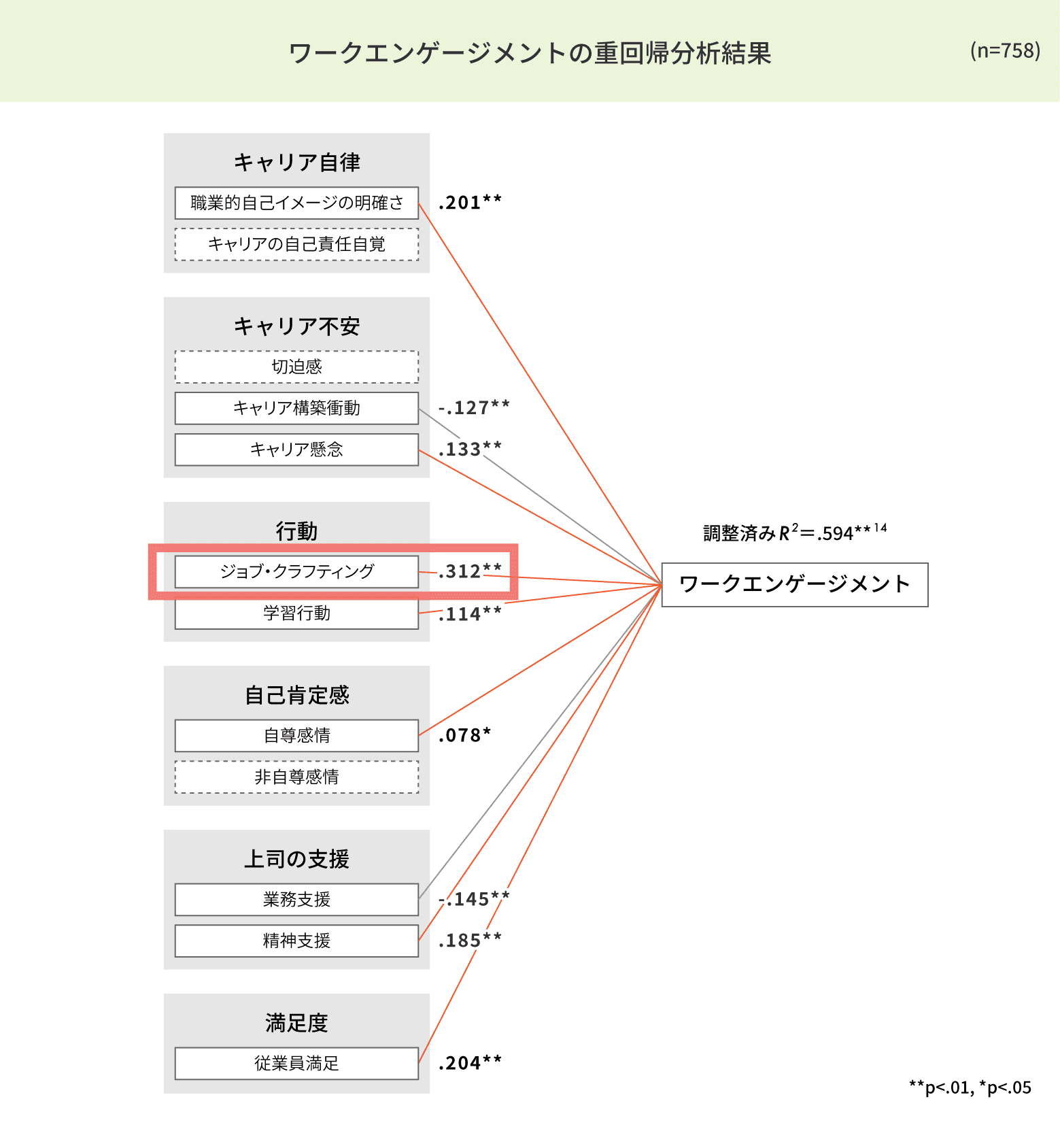

また、本調査ではこのジョブ・クラフティングが、他の変数に比べて、若手社員のワークエンゲイジメントに強く影響していることも明らかにされている(図12)。ワークエンゲイジメントは仕事に対する情熱や熱意を持ち、没頭している状態を示す概念である。従業員が仕事に熱量を持って取り組んでいる状態は組織にとって理想的といえる。その意味で、多くの若手社員が、ワークエンゲイジメントに影響を与えるジョブ・クラフティングをしている実態が明らかになったことは、企業にとっては望ましいことといえるだろう。

若手社員の育成のあり方

ここまで述べてきた若手社員の気になる特徴を踏まえ、若手社員の育成のあり方について考えてみたい。

① 成長を希求する若手社員の気持ちを踏まえた、職場の仕事環境・育成体系の検討

前述の通り、若手社員は自身のキャリアに対して漠然とした不安を抱き、少しでも前に進むために何かしなければといった衝動に駆られている側面が見られる。変化が激しい時代に置いていかれないよう自分のことは自分で何とかしなければといった焦燥感を抱く若手社員の気持ちも理解できる。「自分の能力が通用するか」ということへの不安は、成長志向の高い若手社員の方が多く感じており(図13)、そうした若手社員ほど焦燥感も強いと推測される。

他方で、2019年から働き方改革関連法が順次施行され、かつてに比べ、職場の労働環境は大幅に改善されたとの指摘もある※3。しかし若手社員には必要以上に無理させないようにする職場の過剰な配慮が、逆に若手社員にとっては成長実感を得にくい状況を生み、そうした成長できない企業から若手社員が離職してしまう実態も指摘されている※4。また、筆者が企業に行ったヒアリングの中には、組織が若手社員の育成に過度な時間をかけることで、少しでも前に進みたいと願う若手社員のスピード感とのズレが生じ、それが若手社員の離職の要因になっているといった事例もあった。成長志向の高い若手社員の場合、こうした傾向は一層強いことが推察される。

長時間労働や過度なノルマを課すことは論外だが、彼らの成長を妨げるようなゆるい仕事環境をつくってしまうことも問題だろう。また、中長期的視野で若手社員をじっくり育てていこうとする組織のアプローチも決して間違いではないが、そのスピード感はキャリア不安を抱く彼らの現状にマッチしているかを振り返る必要もあるだろう。

冒頭に記述したように、若手社員は社会が大きく変化する中で生まれ、育ってきた。比較的安定した社会環境の中で日本の経済発展を目にしてきた上の世代とは危機感が異なる。激変する社会環境の中で育ち、漠然としたキャリア不安や焦燥感を抱きがちな若手社員の気持ちに理解を示し、職場の仕事環境や自社の若手社員の育成体系が、成長を希求する若手社員の気持ちを踏まえたものになっているか点検してみてはどうだろうか。

※3 古屋星斗(2023)『なぜ「若手を育てる」のは今、こんなに難しいのか “ゆるい職場”時代の人材育成の科学』日本経済新聞出版社,pp.47-49参照。

※4 たとえば、「ホワイト職場なのに転職!? 「働き方のいま」を知ろう」2023/12/09 日経速報ニュースアーカイブ、「若者の離職防ぐには 専門家に聞く「ゆるブラック」処方箋」2024/09/19 日経速報ニュースアーカイブを参照。

② 成長が実感できるローコンテクストなフィードバック

こうした若手社員の漠然とした不安は、「自分が前に進んでいる」「成長している」という実感を抱くことで和らげられる可能性がある。若手社員に成長を実感させるために、職場の管理職は、彼らが専門知識やスキルが高められるような仕事環境を提供することが必要だろう。仕事を提供する際には仕事の内容のみならず、この仕事を通じてどのような知識やスキルが伸ばせるのかを説明し、若手社員が仕事を通じてどのように成長していくかをイメージさせることも大切である。

そして仕事を振り返る際には、成果のみならずプロセスを丁寧に振り返り、「以前に比べ、あなたはこのようなところが成長した」とか「あなたのこのような働きがチームに好影響を与えた」といった形でローコンテクストな説明をすることが重要になると考えられる。曖昧なフィードバックではなく、若手社員が「成長できている」ことを実感できるような働きかけを心掛けるべきである。

③ 若手社員のジョブ・クラフティングを促す働きかけ

本調査で、多くの若手社員がジョブ・クラフティングを実践していることが確認された。前述の通り、ジョブ・クラフティングは若手社員のワークエンゲイジメントに強い影響を及ぼしている。若手社員が仕事に熱量をもって取り組む状態をつくるためにも、若手社員の主体的なジョブ・クラフティングを促す働きかけが期待される。

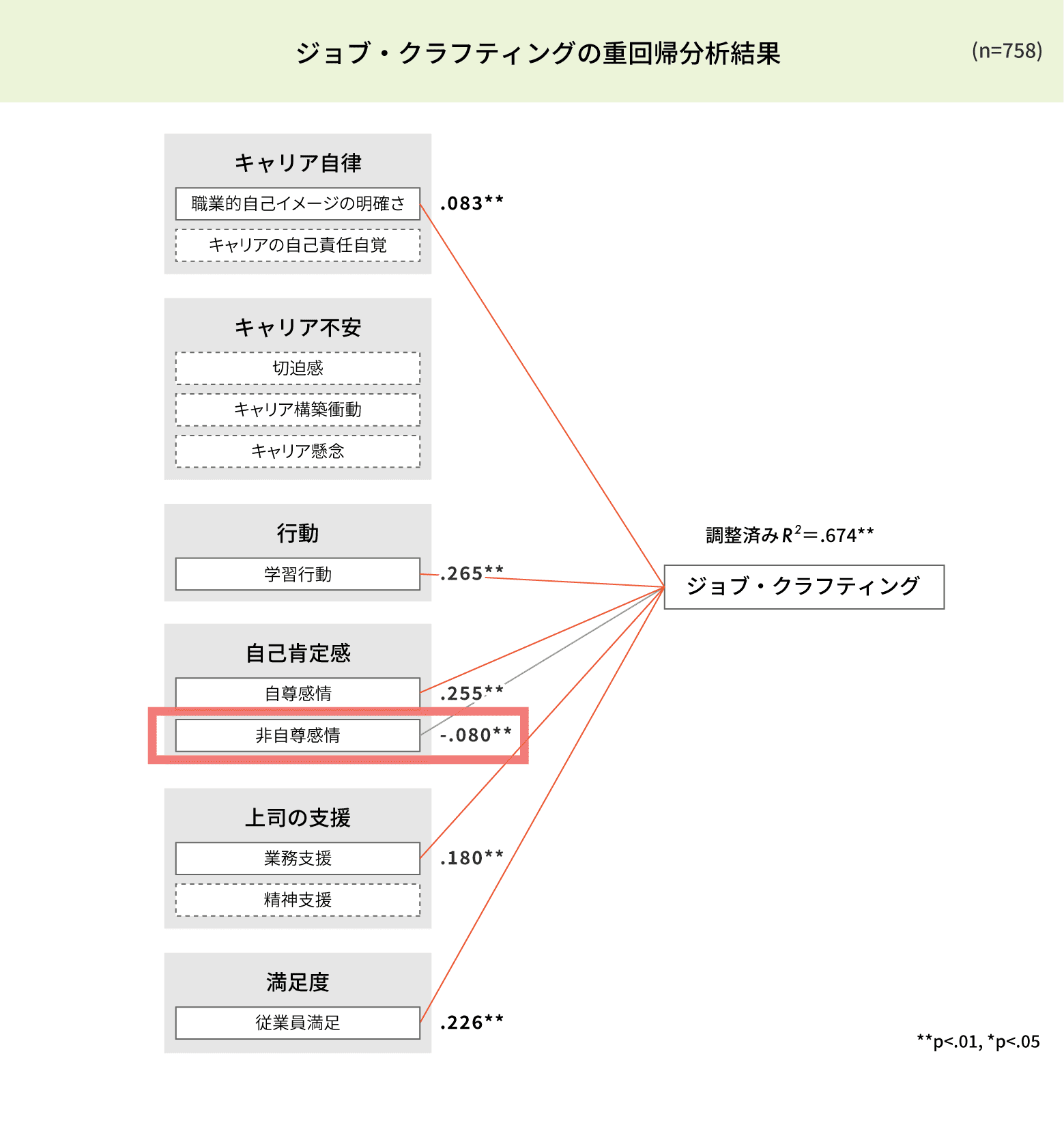

本調査を通して、ジョブ・クラフティングには「職業的自己イメージの明確さ」や「学習行動」、「自尊感情」、「上司の業務支援」、「従業員満足」が影響を及ぼしていることが確認されたほか、「私には得意に思うことがない」といった「非自尊感情」がジョブ・クラフティングにマイナスの影響を及ぼすことが確認されている(図14)。この点を踏まえると、若手社員のジョブ・クラフティングを促したいならば、彼らに対して、自分の得意分野、職業的な目的・目標を明確にさせたり、彼らの学習行動を促したり、彼らの自尊感情を高めたりするといった働きかけが重要になるということである。

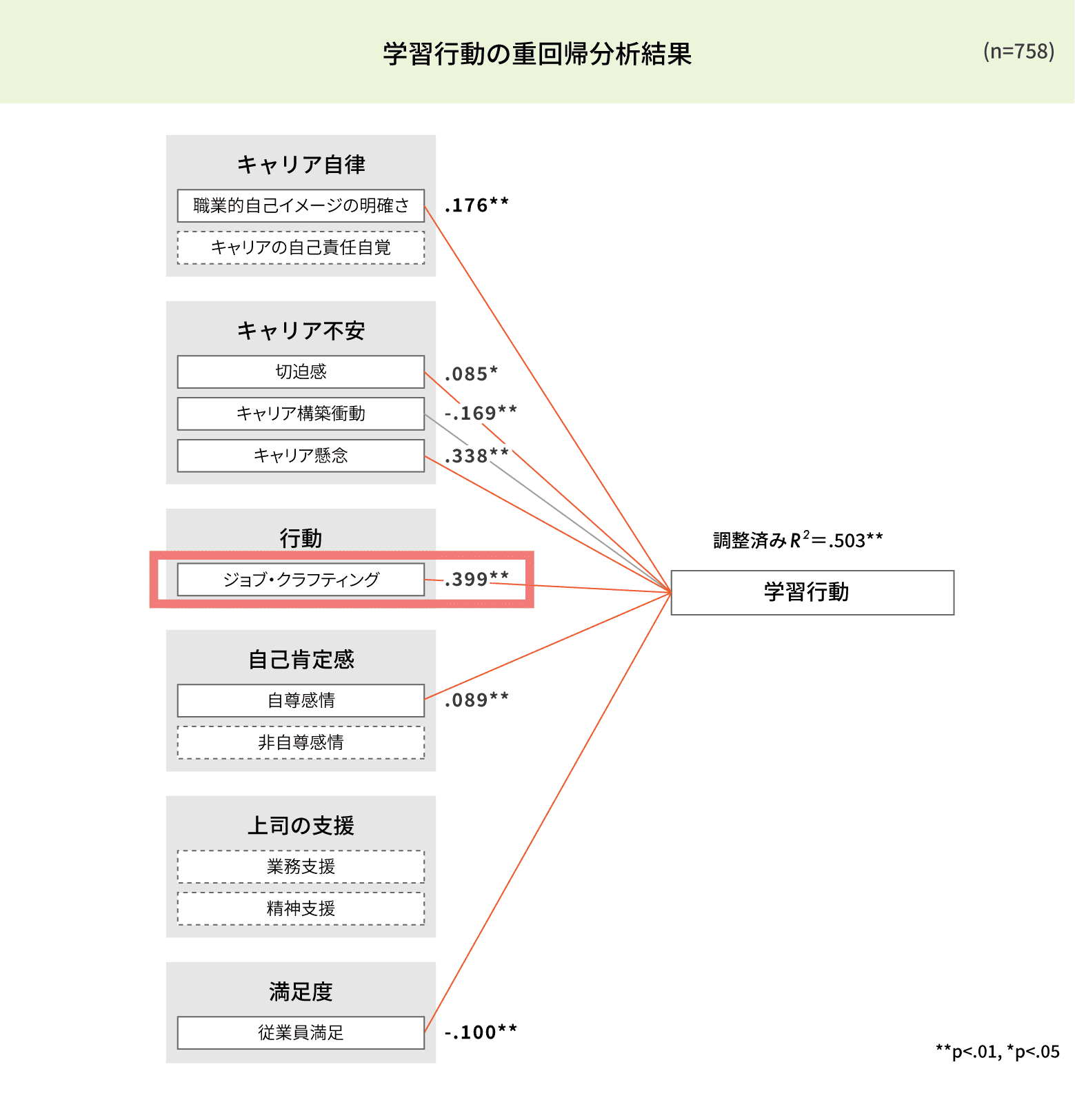

このうち「学習行動」はジョブ・クラフティングを促す一方で、ジョブ・クラフティングも、他の変数に比べて、「学習行動」に強い影響を与えている(図15)。学習によって知識やスキルを得ると、それを活かしてジョブ・クラフティングをするようになるが、同時にジョブ・クラフティングを通して足りない知識やスキルがあることを認識し、新たな学習行動に取り組むといった動きが起こることが想像される。

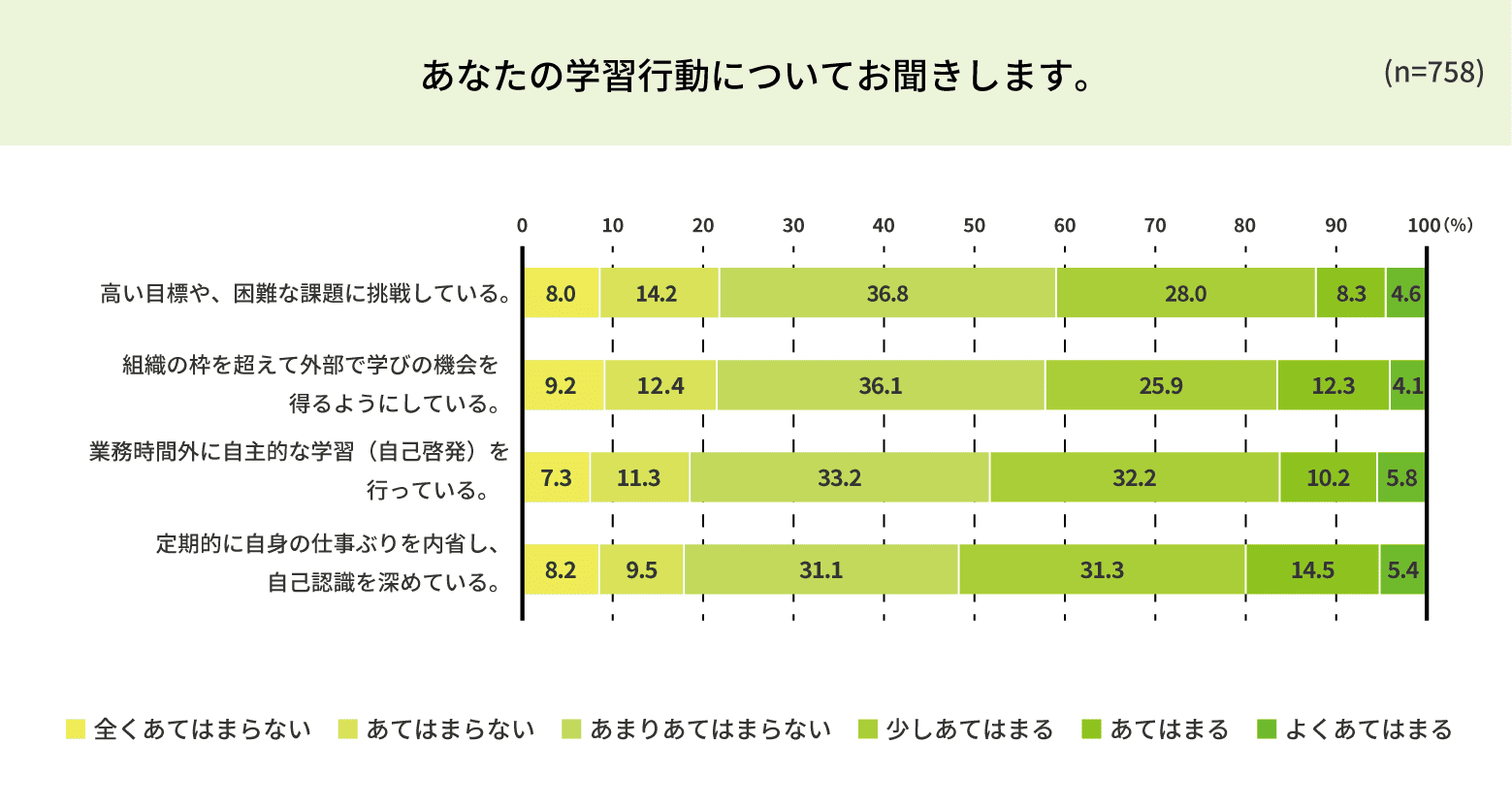

本調査では、「学習行動」のうち、困難な課題・高い目標への挑戦、自己啓発への取り組み、組織の枠を越えた越境的な学習に対する肯定的な回答の割合が相対的に高くなかった(図16)ため、職場の管理職がこうした項目を意識し、若手社員の学習行動を促す働きかけを行うことが彼らのジョブ・クラフティングを促すうえで重要になると考えられる。

これらの示唆が若手社員の働きがいを高め、成長を促す施策を企画するうえでの一助になれば幸いである。

私たちは、ビジネスの未来を築く人材育成をサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

各種資料はこちらからお問い合わせください。