事例・コラム

プロフィール

-

石崎 晴義 (Ishizaki Haruyoshi)

産業能率大学総合研究所 マーケティング部 マーケティングセンター長EU Business School(EU経営大学院、前 ヨーロッパ大学)にて経営学博士課程修了。博士(経営学)。人事・教育に関するアドバイザー職を経験後、現職。組織行動に関する調査研究・広報に携わる。

主要論文に「リーダーシップスタイルとフォロワー間の関係が文脈的パフォーマンスに与える効果の研究」(説得交渉学研究)1、「人的資源管理が中間管理職の仕事意欲と学習行動に与える効果」2など。

※所属・肩書きは掲載当時のものです。

昨今、若手社員の管理職忌避傾向が多くの調査機関より報告されている。管理職は残業が多く、責任が重く、上司や部下との間で板挟みとなり、残業代が支払われないので給料が非管理職よりも低くなるときがある、と様々な理由とともに論じられている。

しかし、若手社員は本当に管理職になりたくないのだろうか?

2024年8月にz世代にあたる大卒1年目から3年目の社員758人に対して本学が実施した「大卒1~3年目若手社員の実態調査」によると、少し違った若手社員の本音が見えてきた。

若手社員がなりたいキャリアとは

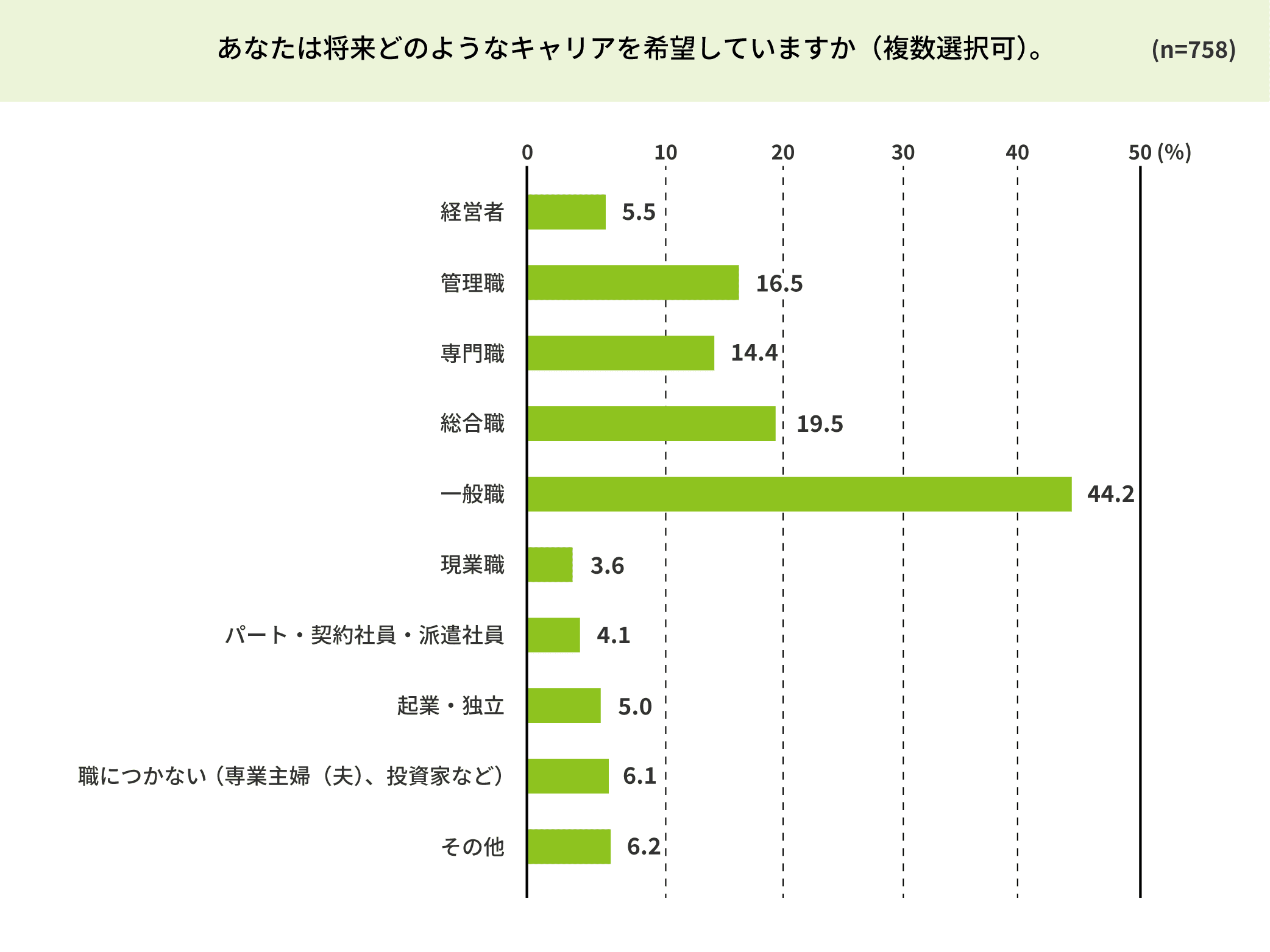

「大卒1~3年目若手社員の実態調査」の結果(図1)でも、若手社員は確かに管理職を最も志望しているわけではなかった。

では、若手社員は将来どのようなキャリアにつきたいのだろうか。半数近くとなる44.2%が選択したのが、一般職であった。一般職とは定型的・補助的な業務を担い、転勤の少ない職種である。

一般職というと女性が志向する仕事のイメージがあるが、男女別の統計でも、男性も一般職が最も希望されていた(33%)。男性の20%は管理職を、14%は専門職を希望していたが、一般職はそれらよりも高かった。一般職が最多であり、さらに男性では専門職よりも管理職の希望率が高かったことから、世間で論じられているような、若手社員は管理職ではなく専門職になりたいと考えている、という結果は本調査からは見られなかった。女性も管理職13.7%、専門職14.7%と希望にほぼ差がなく、管理職のみを忌避している傾向は見られなかった。

図1

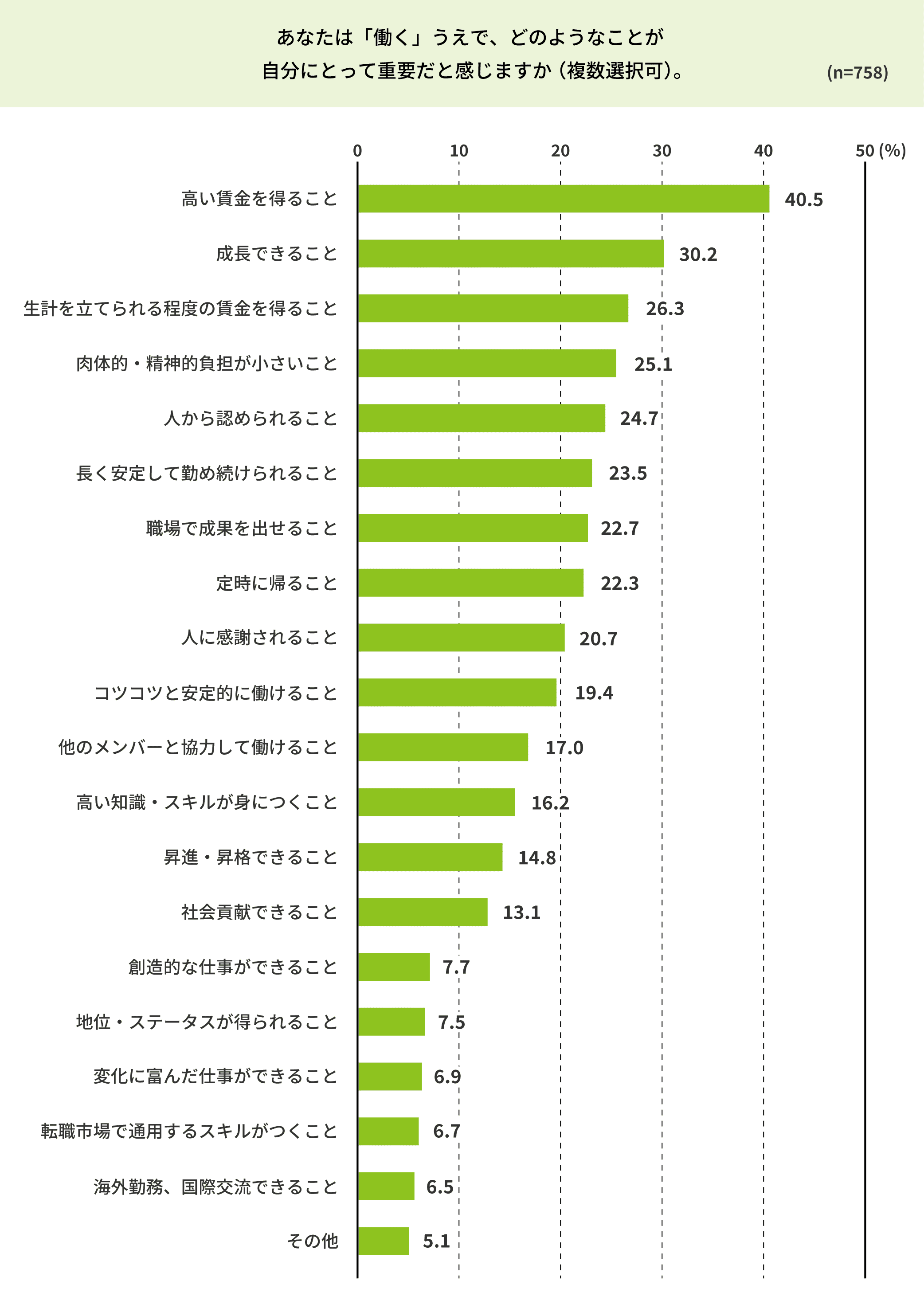

本調査(図2)によると、若手社員が働くうえで重視することは、高い賃金を得ることが1位となった一方で、生計を立てられる程度の賃金を得ることも3位であった。また、自身にあてはまる特徴では、マイペースに居心地よく過ごしたいが2位で、仕事よりもプライベートを重視するも5位と高かった。高賃金を目指す層と、生活ができる程度の賃金を安定して得たい層と2分化し、さらに、ワークよりも私生活を優先でき、責任が軽く負担が小さいキャリアを求めている傾向があった。上位職級を希望する層も一定割合いるが、比較的少数であり、全体的には上昇志向は高くないと言えるだろう。

図2

若手社員は何に不満、不安を感じているのか

近年、労働環境は激変している。少子高齢化の影響等により各業界で人手不足が生じ、労働市場は売り手市場となった。2019年の働き方改革関連法により、時間外労働の上限が規制され、年次有給休暇の取得が義務化された。2020年には改正労働施策総合推進法により,.事業主にパワーハラスメント防止措置が義務付けられた。労働環境の変化や法整備を背景に、企業の時間外労働は減少し、有給休暇は取得しやすくなり、パワーハラスメントは減り、職場環境はホワイト化が進んだ。

しかし、職場は働きやすくなっているにも関わらず、本調査で離職意思の有無を尋ねた質問では、51.5%が現職に留まり続けることに否定的であった。

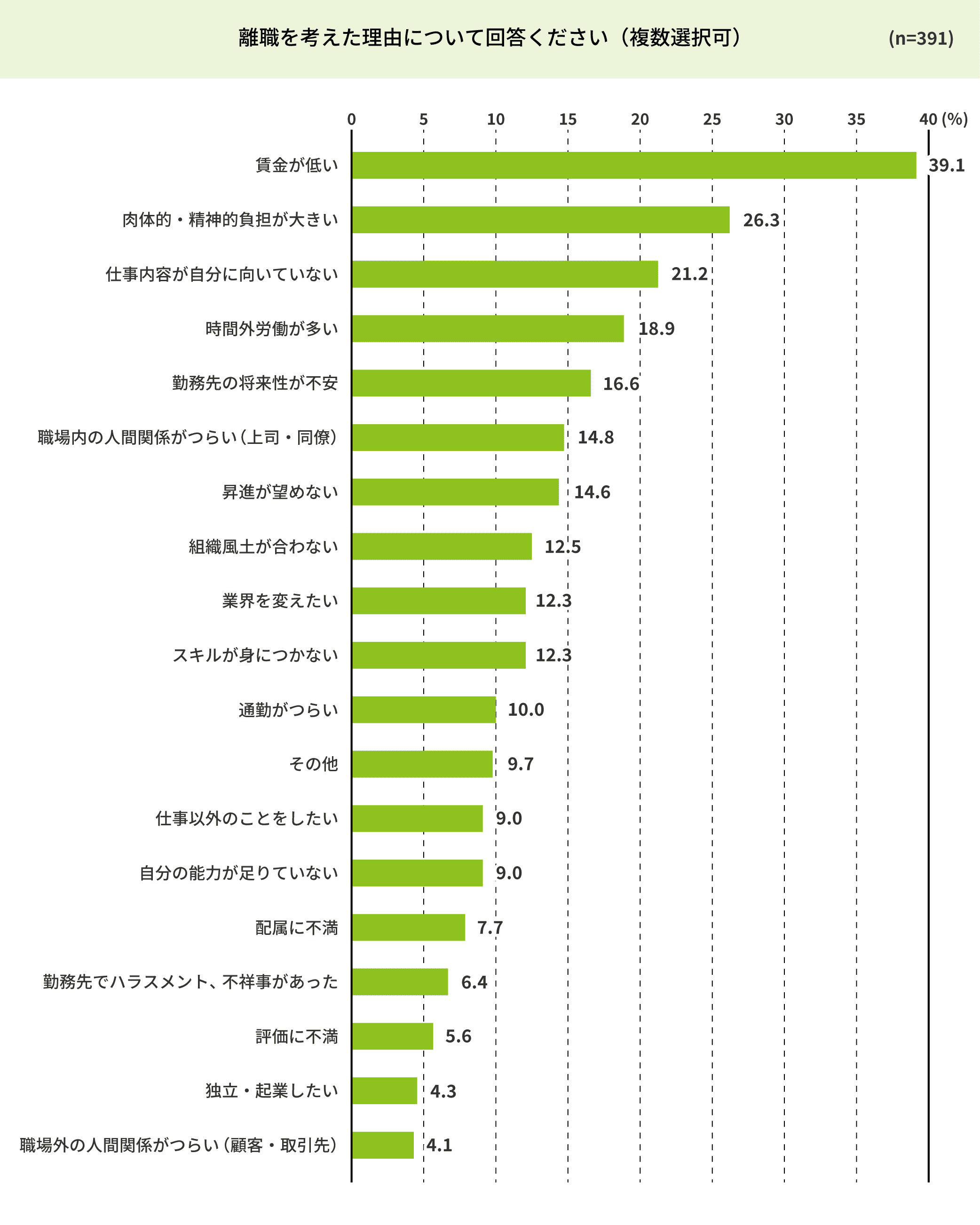

それでは、若手社員は何に不満を感じて離職を望むのだろうか。本調査の結果(図3)では、離職を希望する理由の1位が賃金の低さで、今の仕事を継続するうえで不安に思うことの1位も賃金が低くないかであり、賃金の低さは離職の強い誘因となっていると考えられる。

図3

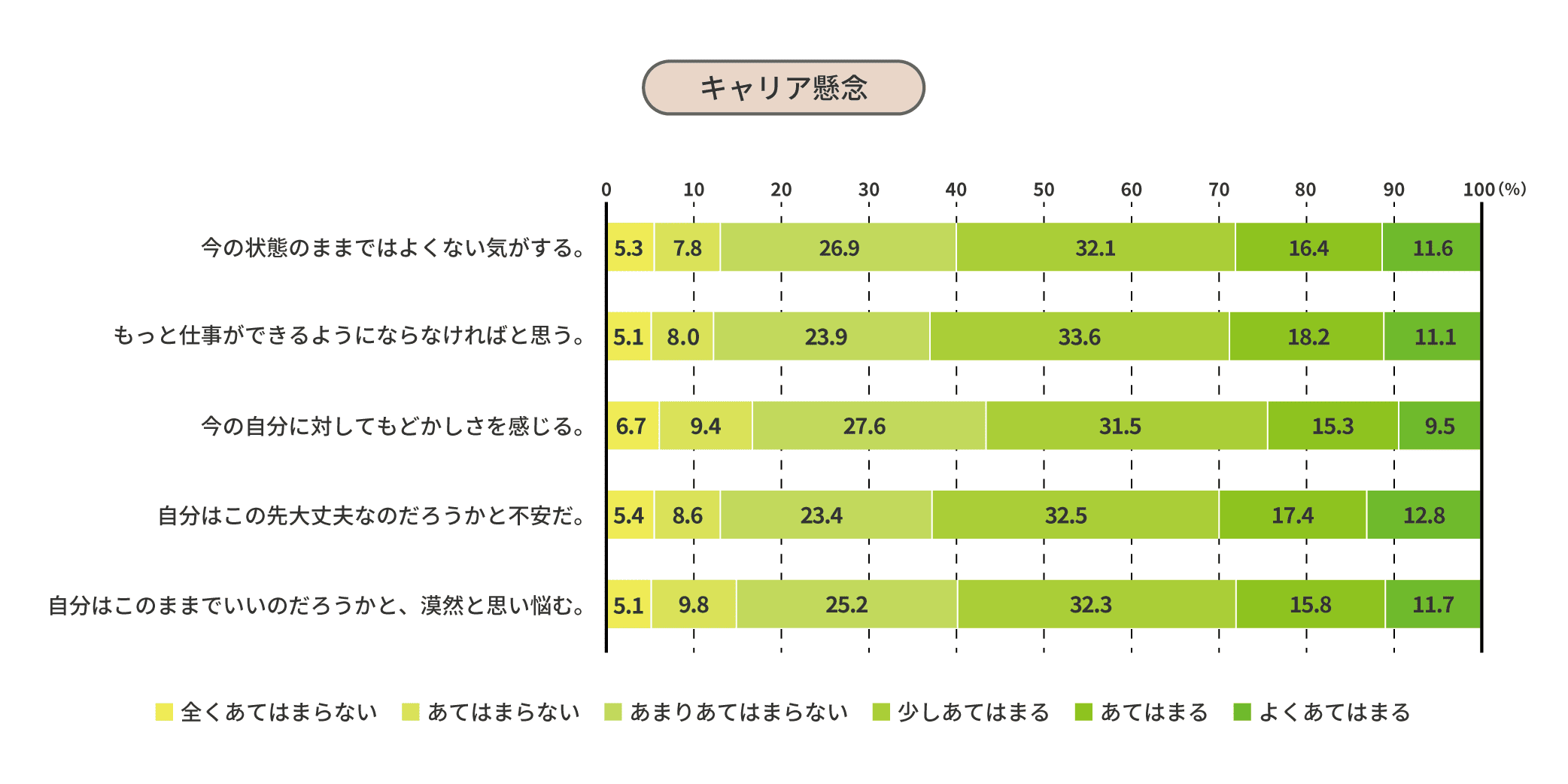

また、キャリアについての切迫感や懸念を確認したところ(図4)、切迫感は低めであったものの、懸念に関して、今のままではよくない気がする(60.1%)、自分はこの先大丈夫なのだろうかと不安だ(62.7%)、自分はこのままでいいのだろうかと漠然と思い悩む(59.8%)と、この先に漠然と不安を感じている若手社員が多かった。

今日、労働環境は売り手市場にあり、転職が比較的容易であるため、若手社員には選択肢が豊富にある。今の職場からすぐに出なくてはという危機感があるわけではないが、キャリア選択の自由度が高い分、もっと他に賃金や条件の良い選択肢があるのではないかと考えるのではないだろうか。友人・知人も転職しているし、自分も今のままで大丈夫なのだろうかと思っていてもおかしくない。

図4

そして、若手社員は成長志向が高かった。仕事を通じて成長したい若手社員は76%に達し、働くうえで重要なことでも、成長することが高賃金に次いで2位となっていた。

キャリアに漠然とした懸念を抱き、成長欲求は高い。この背景に何があるのだろうか。筆者がある若手をヒアリングしたところでは、その若手は終身雇用が崩壊していると感じていた。日本は解雇要件が極めて厳格な国であり、60歳定年後の継続雇用も法的に義務付けられているにもかかわらずである。深掘りして聞いてみると、制度的に終身雇用であるかどうかは関心が薄く、仕事がハードであったり、勤務先の業績が悪化したり、また自己都合で退職が必要となったりするかもしれないので、自らの安定した生活のために、転職が可能となるエンプロイアビリティ(雇用される能力)を身に付けておきたいと考えているようであった。終身今の会社に居続ける可能性が低いと捉え、他の会社に移ったときでも通用するような知識・スキルを身に付けたいということである。離職に備えて成長しなければならないという現実的な成長志向は、X・Y世代が若手社員であった頃とも大きな違いがないように思える。

なぜ若手世代のマネジメントが難しいのか

若手社員の上司にあたる中間管理職は、40代から50代の、氷河期世代やロスト・ジェネレーション世代が中心となっていると思われる。バブル崩壊後の低い有効求人倍率で就職に苦労し、勤務先では長時間労働を当たり前にこなし、まだパワーハラスメントを規制する法律がなかったころに上司からの厳しい言動に耐え、就職先・転職先の選択肢が少ない中で、仕事を選ぶこともできずに、与えられた仕事に懸命に食らいついて管理職になってきた世代である。自分たちが若手であった頃とは職場環境が変わりすぎて、戸惑いを覚えながら接しているのではないか。世代間ギャップが大きすぎて、若手社員が何を考え、求めているのかよくわからないため、効果的な指導の仕方もがつかめない。

自分たちが受けてきたような厳しい指導はハラスメントになりかねず、叱るより褒めることが求められ、率直に指摘することを遠慮がちとなる。職場がホワイト化しているので、新たに業務を増やして量的経験を積ませることは難しく、責任や負担を嫌う若手社員に対し、難度の高いストレッチした目標を与えて質的経験を積ませることも難しくなった。

管理職はメンバーの意見を傾聴し、尊重することが当然とされ、「命令なのだから文句を言わずにやれ」は今日の職場では死語となっている。指示・命令の理由を丁寧に説明し、理解してもらわなければならない。今日の管理職は言動に細心の注意をしなければならず、とにかくやりづらいのである。言いたいことを堪え、気遣いで苦労している姿を見てメンバーからは気の毒に思われている。このように量的にも質的にも要求しづらくなった結果、“ゆるい職場”ができあがってしまう。

このようにマネジメントが難しい状況で、管理職は若手社員にどのように対応していけばよいだろうか。

若手社員のマネジメントのポイント

1.「若手社員のなりたいを叶える」

企業によるキャリア開発は、文字通り、従業員のキャリアを開発し、高めていくことが前提となっている。管理職か専門職を目指して成長し、一層の企業貢献ができるようになることを求める。このような期待の元で行われる上司と部下によるキャリア面談では、若手社員は、上位職級に関心が薄いとしても、上がりたくないとはいいづらいので「将来は管理職(あるいは専門職)になりたいです」と言って穏便にすませようとする。上司はその言葉に安堵して「わかりました。それでは将来希望のキャリアにつけるように今の仕事を頑張りましょう」と返答し、面談は予定調和のように終わる。

しかし、管理職や専門職に昇進していくためには人一倍高い成果を出していくことが求められるのに、無理せず早く帰っていく若手社員を見て、本当に目指す意思があるのかと訝しく感じる上司も多いのではないか。

本調査で明らかになった若手社員のキャリア志向を踏まえると、管理職か専門職かの2者択一で迫ることが既に時代に即していない。管理職や専門職を目指していない若手社員に、将来これらの上位職級に昇進するための一層の努力や能力開発を要求してもミスマッチとなってしまう。役職はインセンティブとはならずに、むしろライフ重視の生活の妨げとなり、あるいは昇進に伴う責任がストレスになりかねない。

求められる対応は要求をすることではなく、本音を聞き出して「なりたい」を支援することだ。管理職になりたいのか、専門職になりたいのか、そうでなければ、どのレベルの職級を目指しているのか。どのようなキャリア志向であっても否定しないという心理的安全性を示したうえで、そのキャリアを希望する背景や、自分の能力やポテンシャルをどのように捉えているかなど自己認知を確認する。ライフプランにおいて、どの程度の収入を必要と考えるのかも確認しておきたい。キャリアプランとライフプランは不可分であり、人生において一体的に検討されるものであるからである。できるかぎり将来の姿の解像度を上げて、本人が望ましいと考えるキャリアを具体化し、それに適した助言とマネジメントを検討すべきである。

若手社員が離職を考える理由は、賃金の低さ、肉体的・精神的負担の大きさが1,2位であった。しかし近年、賃金も低くなく負担も大きくないのに退職する“ホワイトなのに若手が辞めていく”現象が指摘されている。さまざまな原因が考えられるが、ここで注目したいのは、離職希望理由の3位となった「仕事が自分に向いていない」である。賃金や業務負荷が適正水準であるにも関わらず離職してしまう理由として、仕事が自分に向いていない、つまり本人の志向や関心に沿った仕事でない可能性が考えられる。氷河期世代やロスト・ジェネレーション世代であれば、わがままは言えないという思いで我慢してきたが、現在の労働環境は転職が容易な売り手市場だ。「仕事なんだからわがままを言うな」は管理職の本音であっても禁句である。一昔前は、3年我慢して経験を積むことが将来に繋がるといわれていたが、今日の若手社員に3年待たせることは困難である。合わないと感じれば他を探す。学生時代のキャリア教育でも、自分のやりたいことを見つけるように指導を受けてきた世代である。従って、昇進に関する縦のキャリアだけでなく、横のキャリア、すなわち若手社員の異動希望や、やりたい仕事についても確認すべきである。若手社員も自分の好きな仕事だけをできるとは思っていない。彼らが実現したいキャリアや希望する職務内容を尊重しつつ、やらせてあげる仕事と、やってもらう仕事のバランスを取ることが重要だろう。

本人の意向を正確に知ることで、仕事のアサインや育成、配置転換など、マネジメント上の対応もしやすくなる。

2.「ジョブ・クラフティングをマネジメントする」

若手社員は、給料が良く、肉体的・精神的負担が少ない、いわゆるホワイト職場であることに加えて、自分にフィットしていると感じられ、スキル・知識が成長できている実感が得られる仕事を望んでいる。

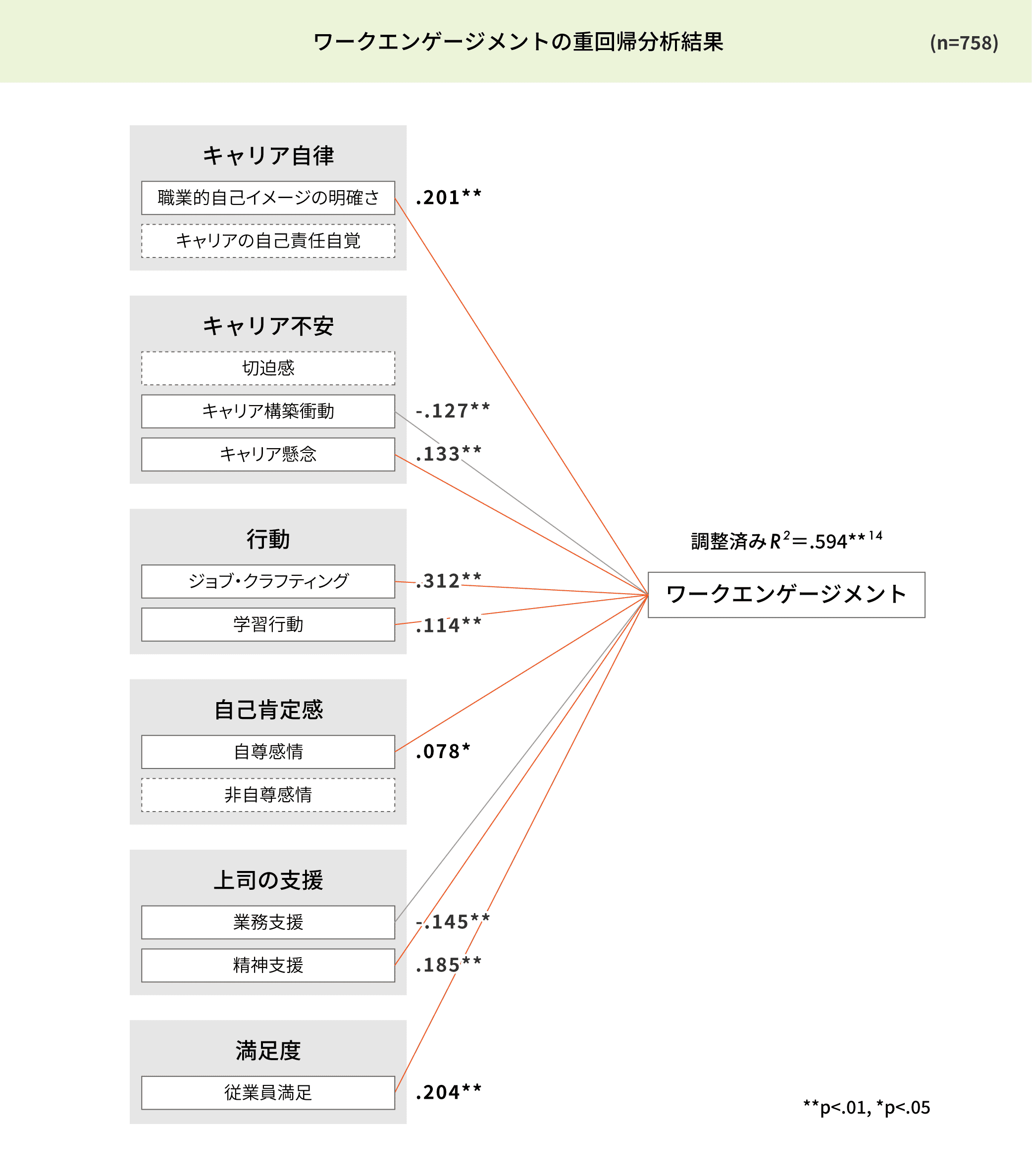

それでは、職場において、管理職が若手社員のフィット感を高め、成長を感じられるようになるにはどうすればよいのか。本調査に基づく分析の結果、効果性の高さが明らかになったのが近年注目されているジョブ・クラフティングである。

ジョブ・クラフティングとは、2001年にレズネスキーとダットンが提唱した概念で「従業員が、自分にとって個人的に意義のあるやり方で、職務設計を再定義・再創造するプロセス」(Wrzesniewski & Dutton, 2001)※1と定義される。自分の仕事の内容や方法を変える(タスク次元)、仕事を通じて関わる人間関係を自主的に変更する(人間関係次元)、仕事に対する意味や意義を捉え直す(認知次元)ことの3つの次元からなる。

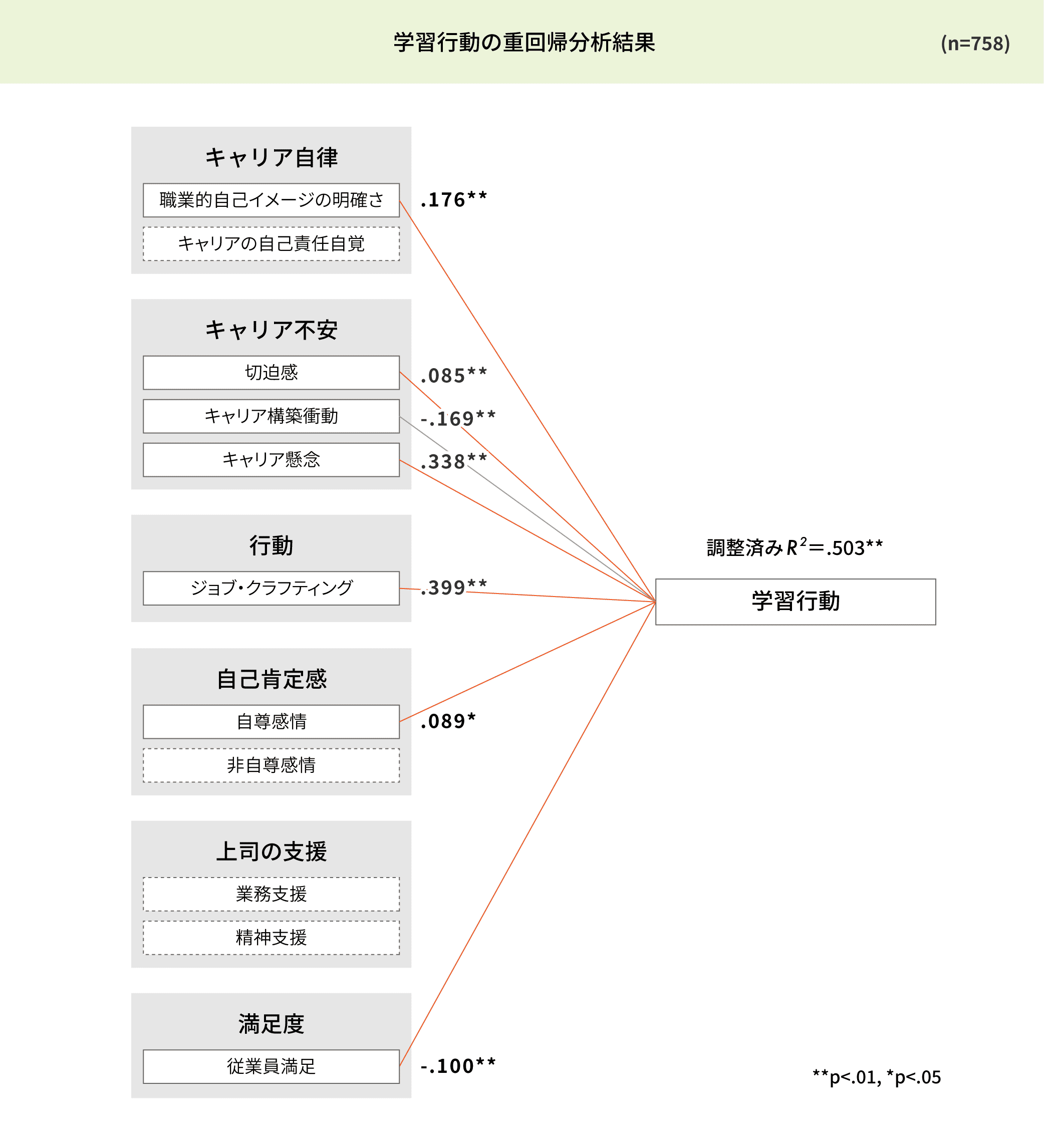

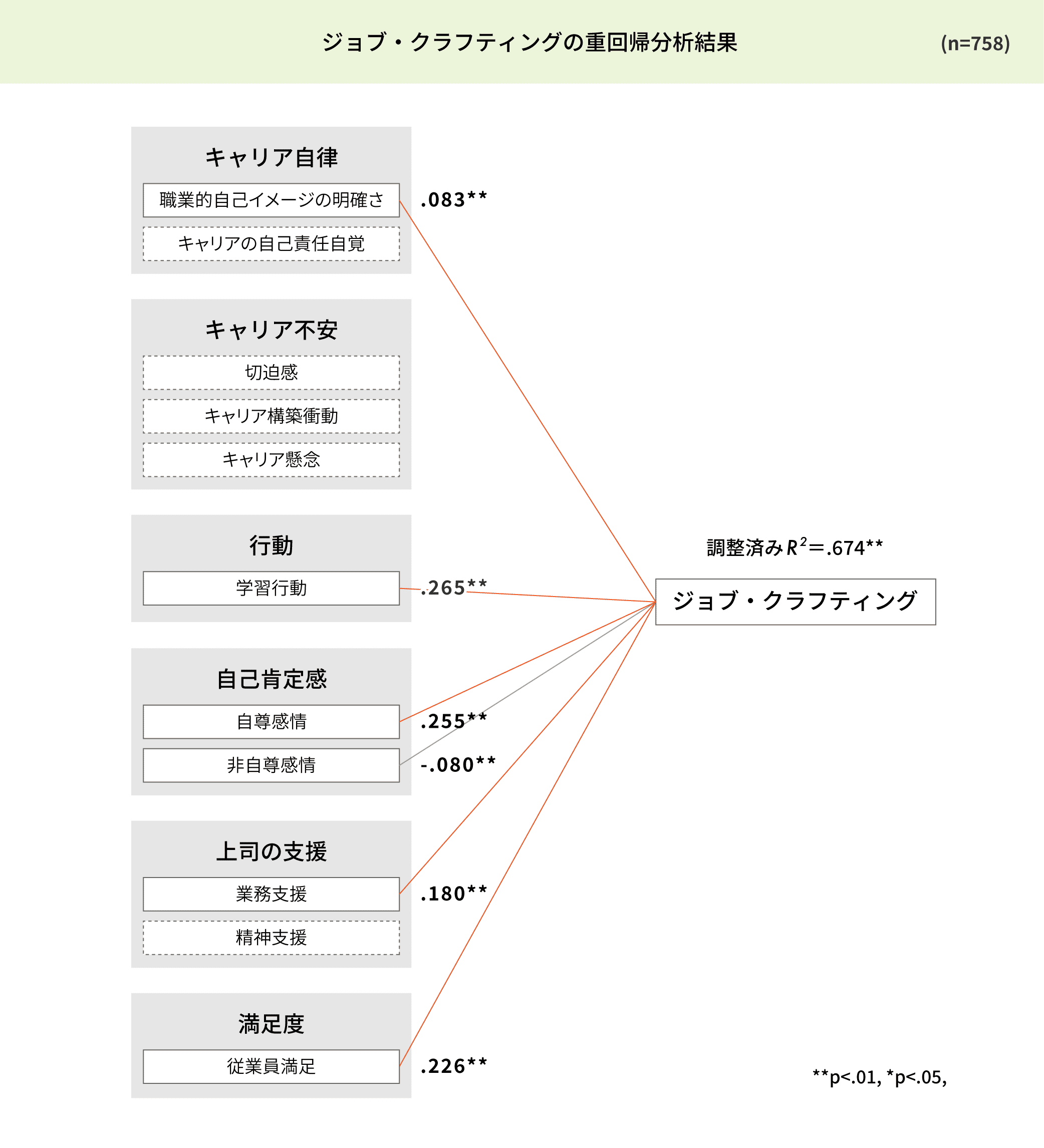

本調査に基づく分析では、ジョブ・クラフティングは、若手社員のワーク・エンゲージメントの向上に高い効果を示していた(図5)。ワーク・エンゲージメントとは、「仕事に関連するポジティブで充実した心理状態」であり、(Schaufeli et al., 2002)※2,活力、熱意、没頭の3つが揃った状態である。ジョブ・クラフティングによって、主体的に仕事の方法や人間関係を変化させることで、やらされ感が減り、自分で仕事をコントロールしているという感覚を高めることができる。仕事の意義、意味を再定義することで、今の仕事の価値を再評価することもできる。やりがいを感じられる居心地の良い状態を創り上げることで、ワーク・エンゲージメントが高まると考えられる。さらに、ジョブ・クラフティングは従業員の学習行動を有意に高めていた(図6)。ジョブ・クラフティングには、若手社員の成長を促す効果もある。

それでは、ジョブ・クラフティングを促すにはどうすればよいだろうか。本調査の分析の結果、ジョブ・クラフティングを促進する一つの要因として、上司による業務支援が挙げられた(図7)。上司は、新しい視点を与えたり、専門的知識・スキルを提供したり、仕事の相談に乗ったり、必要な他部門との調整をしてあげたりすることで、ジョブ・クラフティングを促すことができる。ただし、画一的に作業方法を指定したり、事細かく指示したりすることは、主体的な創意工夫の余地を狭める恐れがあるため注意すべきであり、裁量を与えることが必要だろう。若手社員が、今の仕事でより価値が高く、評価される仕事ができるようヒントを与えたり、専門的なスキルを学ぶ機会を与えたり、人脈を広げられるような支援的な関わりが求められるのである。

労働環境の変化により従業員に量的・質的な負荷を与えづらくなった“ゆるい職場”では、育成の困難さも高まっている。ジョブ・クラフティングは、若手社員に要求しづらい、ゆるい職場時代において、自律的成長を促す新たな育成手法となりえるのではないだろうか。

※1 Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of management review, 26(2), 179-201.

※2 Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness studies, 3, 71-92.

3.「最も効果的なのは、本人のキャリア志向とジョブ・クラフティングを組み合わせること」

ジョブ・クラフティングは若手のワーク・エンゲージメントを高め、成長を促すうえで有効な手法であることは疑いない。

ただしジョブ・クラフティングにも限界がある。

例えば、入社前は事務系の仕事を希望していたのに、いざ入社したら対人系の仕事に配属されてしまった若手社員に、ジョブ・クラフティングで仕事の方法を変えてみたり、意義を捉え直してみたりすることがどこまで効果があるだろうか。これまで気づかなかったやりがいに気づく可能性もあるが、本人の志向や適性に合っていなければ難しいだろう。若手社員にとっての適職をアサインすることが重要であり、そのためには、採用前に職務内容や職場風土をよく伝えてミスマッチを防ぐとともに、配属後も定期的に本人の意向を確認し、意向を叶えられるような職を担えるようにすることが必要である。本人のキャリア観に沿った適職感の高い職務を付与し、そのうえで、能動的に仕事経験を創り上げるジョブ・クラフティングを管理職として支援する、この2つの組み合わせが望ましい。やりたい仕事ができている若手社員は、管理職の助けによりジョブ・クラフティングを実現できる環境が整備されることで、自ら経験を創造し、成長していくことだろう。

分析手法について

重回帰分析

複数の独立変数を用いて、1つの従属変数を予測または説明するための分析手法です。その独立変数が従属変数に与える影響が大きいことを意味します。

今回は、人事の支援施策、人事制度の各因子を独立変数に、マネジャーの学習・能力・意欲の因子を従属変数に投入しました。

資料本文はこちらからダウンロード!(無料)

『大卒1~3年目若手社員の実態調査報告書』ダウンロードはこちらから!

報告書では、若手社員の働く意識に関する実態を把握し、若手社員の働きがいを高め、成長を促すために有効な施策を考察していきます。

ぜひ、報告書で詳しい内容をご確認ください。