事例・コラム

プロフィール

-

池田 めぐみ 氏

筑波大学 ビジネスサイエンス系 助教東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。東京大学大学院情報学環 特任研究員、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター助教を経て、2024年4月より現職。

主な研究テーマは、職場のレジリエンス、若手従業員の育成。著書に『ジョブ・クラフティング 仕事の自律的再創造に向けた理論的・実践的アプローチ』(白桃書房、共著)、『活躍する若手社員をどう育てるか』(慶応義塾大学出版会、共著)などがある。 -

齊藤 弘通

学校法人 産業能率大学 経営学部 教授慶應義塾大学文学部人間関係学科教育学専攻卒業後、法政大学大学院政策科学研究科修士課程、法政大学大学院政策創造研究科博士後期課程修了。博士(政策学)。専門社会調査士。学校法人産業能率大学総合研究所を経て現職。

専門は人材育成論、質的研究法。著書に『キャリア後期の生き方・働き方を考える(産業能率大学総合研究所 通信研修「ミドル・シニアのミライ戦略」テキスト)』(産業能率大学総合研究所、単著)などがある。

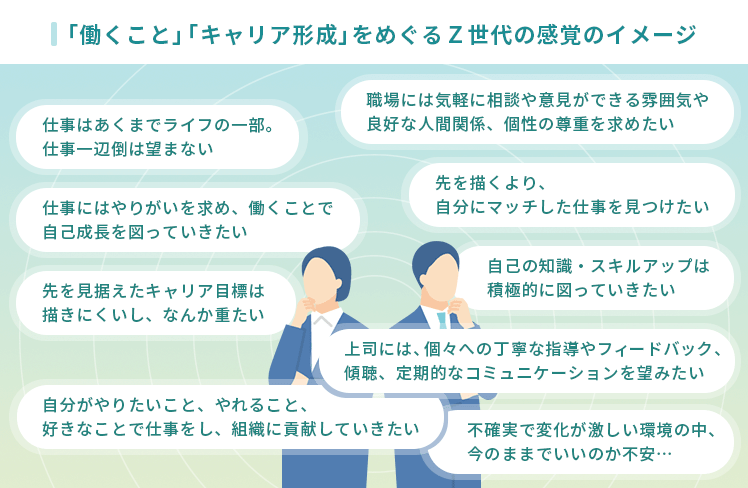

いまの若い世代は、仕事を生活の中でどう位置づけ、どんな風に考えているのか?

若い世代に会社に定着してもらい、活躍してもらうための人材育成のあり方とは?

今回は筑波大学ビジネスサイエンス系助教の池田めぐみ氏と産業能率大学経営学部教授の齊藤弘通が若手社員の育成について語り合いました。

早く自分の市場価値を高めたい。仕事の意味にも納得して働きたい。

――Z世代という言葉もありますが、いまの若い世代ってどんな人たちなのでしょうか?

※『Z世代・大学生が描く2030年のウェルビーイングな社会』(産業能率大学 経営学部 小々馬敦研究室)

- 出典:古屋星斗(2023) 『なぜ「若手を育てる」のは今、こんなに難しいのか "ゆるい職場"時代の人材育成の科学』(日本経済新聞出版社)

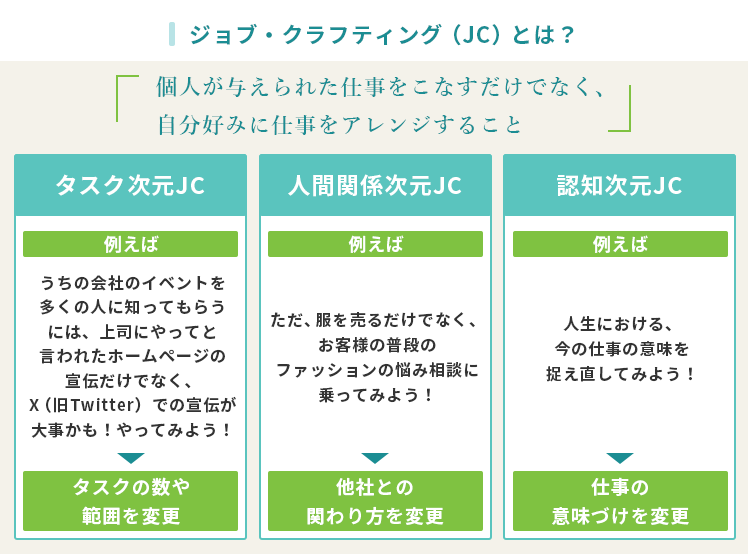

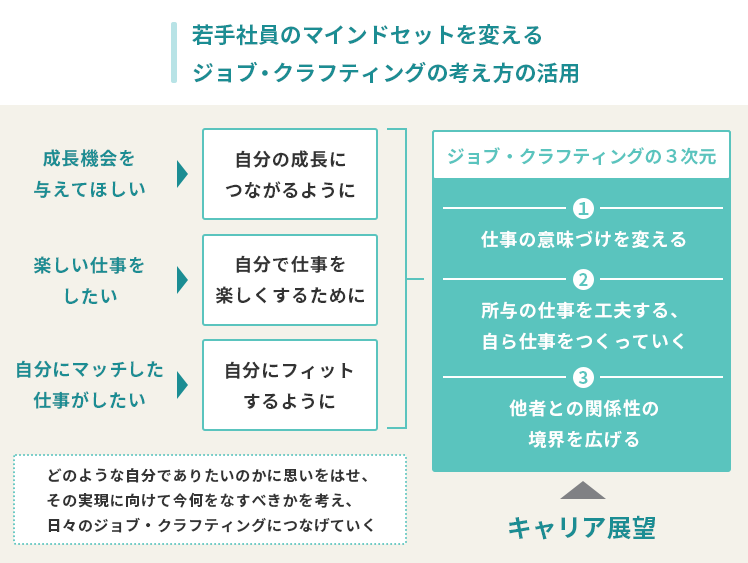

成長の機会を自らつくりだせる「ジョブ・クラフティング」

――では、そんな若手を育てるために必要なこととは、なんでしょう?

――ジョブ・クラフティングとは、具体的にどのようなことをするのでしょうか?

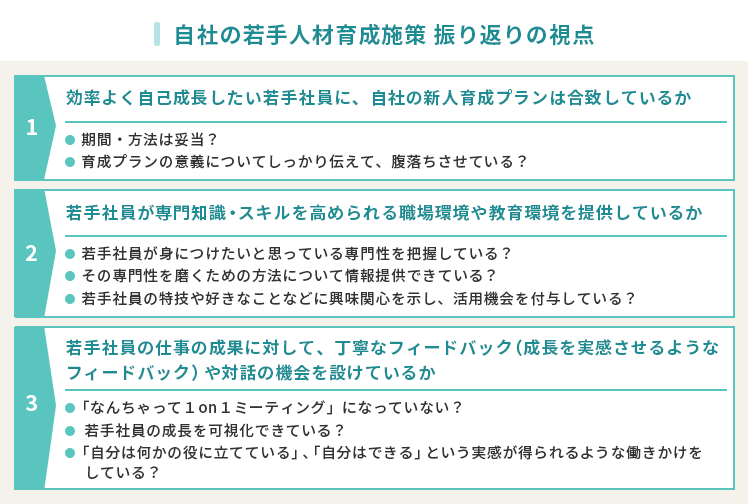

丁寧なフィードバックや良好な関係づくりも、若い世代の育成には大切なポイント

――ジョブ・クラフティングは、やろうと思ってもなかなか簡単にできないと思う人もいそうですが?

(2024年6月13日取材・撮影)

※掲載している内容は、取材当時のものです。

2025年度 通信研修総合ガイドのご案内

本記事は「2025年度 通信研修総合ガイド」特集として掲載されています。

2025年度の特集テーマは「若手社員どう育てる?」

若手社員の育成は、企業の未来を左右する重要な取り組みです。通信研修総合ガイド2025では、そのような若手社員とどのように向き合い育成していけばよいか、調査データや専門家による対談、自律的な人材育成に積極的に取り組む企業の事例紹介を通じ、若手社員育成の視点や方法について探ります。ぜひご覧ください。