【"攻め"のダイバーシティを推進する:企業事例】 多様な働き⽅を推奨するオフィス (ヤフー株式会社様) 【後編】

社員⼀⼈ひとりの才能と情熱を解き放つ制度と風⼟づくり

当社では、⼥性に限定した施策は少ないかもしれません。しかし創業以来、⼥性の従業員数は全体の約3割ということもありますので、優秀な⼥性を多く採⽤し定着させるためにも、さまざまな取り組みをしています。

この⼥性活躍推進のキーワードは、(1)スピード・変化を活かした適材適所とキャリア、(2)どんなライフスタイルでも⾃分を活かせる環境、の2つです。

この⼥性活躍推進のキーワードは、(1)スピード・変化を活かした適材適所とキャリア、(2)どんなライフスタイルでも⾃分を活かせる環境、の2つです。

(1)スピード・変化を活かした適材適所とキャリア

インターネットの業界では、変化が早く、技術やスキルがどんどん変わるため、⼥性が働きづらいのではないか、という声がよく聞かれます。しかし、むしろ逆で、変化が⼩さい会社のほうが、阿吽の呼吸を求められるため、⼀定期間離れてしまうと戻りづらい環境なのではないかと考えています。常に変わっている環境であれば、阿吽の呼吸や暗黙知は少ないですから、むしろ復職しやすいということです。

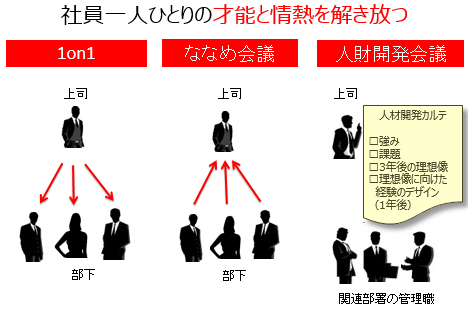

そのために必要なことが、適切なフィードバックによる⼈材の可視化、つまり適材適所とキャリアだと考えています。フィードバックを増やすために、次の3つの取り組みをしています。

そのために必要なことが、適切なフィードバックによる⼈材の可視化、つまり適材適所とキャリアだと考えています。フィードバックを増やすために、次の3つの取り組みをしています。

加えて、上司がやっている「1on1 ミーティング」を部下がチェックすることも⾏っています。上司が必ず部下を⾒るのであれば、部下もちゃんと上司を評価する、という形で、良好な緊張関係が保たれるような仕掛けを採っています。

「ななめ会議」は、部下が上司に対して「知っていること」「続けてほしいこと」「やめてほしいこと」「今すぐ始めてほしいこと」の4点について、フィードバックするという施策です。ファシリテーターは隣の部の上司になりますので、⾃分のライン⻑ではないところで部下が話をするわけです。

この「ななめ会議」の結果は⼈事評価にはなりませんから、どんなことを部下が上司に対して⾔ったかというのは⼀切記録しません。そういった安全な環境で⾏いますので、部下も率直に上司のことをどう思っているかを発⾔できますし、かつ上司も⾃ら進んで⾃分の「ななめ会議」をやってほしいと申し⼊れるようになっています。

「⼈財開発会議」は、1年に1回、最低でも1⼈15分、どんなことが強みでどんな風になりたいか、本⼈も書いた⼈財開発カルテを基に、上司や隣のチームの⼈たちが⼀同に集まって、対象となる⼈が3年後にどんな⼈になってほしいかについて、真剣に話し合う機会になります。

当社の場合は、経験、異動こそ最⼤の⼈材開発と呼んでいて、いろいろな経験を計画的にさせることで良い⼈材が育つと考えています。優秀な⼈ほど部門で囲いがちですが、きちんとみんなの目(オールアイズ)で、いろいろな⼈を⾒て、貴重な経験を積んでもらっています。

(2)どんなライフスタイルでも⾃分を活かせる職場環境

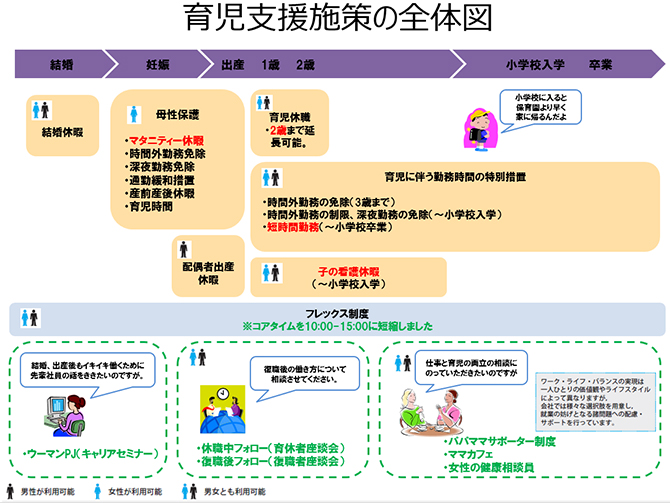

次に⼥性活躍推進に関する制度と風⼟づくりについてご紹介します。

制度に関しては、例えば時短勤務は⼩学校卒業まで利⽤できたり、育児休職は2歳まで延⻑できたりと、上記図の4つの⾚字箇所は、法定で定められた基準よりも良い内容としているものになります。

当社の特徴としては、制度だけではなくて、その制度が使いやすい環境をきちんと整備をしよう、もう少しこの会社で⼀緒に働きたい、と思える風⼟づくりをしてきたことだと思いますので、そのうちの2つをご紹介します。

当社の特徴としては、制度だけではなくて、その制度が使いやすい環境をきちんと整備をしよう、もう少しこの会社で⼀緒に働きたい、と思える風⼟づくりをしてきたことだと思いますので、そのうちの2つをご紹介します。

「パパママサポーター制度」は、2013年度に有志11名でスタートしました。このきっかけは、パパママが育児と仕事の両⽴などに対して、誰かに相談に乗ってもらうことで、「この会社で働いてよかった」「辞めないでもう少し頑張ってみたい」と考えてもらいたいということが目的です。

育児休業からの復職率が97.2%と⾼いのは、変化の早い環境ということだけでなく、こうした取り組みも⼤きいのではないかと思います。

育児休業からの復職率が97.2%と⾼いのは、変化の早い環境ということだけでなく、こうした取り組みも⼤きいのではないかと思います。

当社の社員は35~40歳がボリュームゾーンで、50歳過ぎという社員もたくさんいます。それらの⼥性社員の上司には、20代30代の男性もたくさんいます。

例えば更年期を迎えた⼥性社員に対して、上司側からすれば「どういう風に接したらよいのか分からない」。⼥性社員からは「理解してもらいづらい」という声が聞かれました。そこで作られたのがこの制度です。

⼥性の健康について、敷居が低く話しやすい、相談しやすい環境をつくることで、双⽅の理解が促進されることをねらっています。

多様性、⼥性活躍推進は、コミュニケーションがキーになることが多いと思います。本⼈と上司、同僚。この3つがうまくそろって、コミュニケーションが成り⽴ちます。例えば時短勤務の社員がいて、こういう⽣活をして、こういう勤務をしているので皆さんこういう協⼒をしてほしい。そうした同僚向けのメッセージを本⼈⾃ら説明したり、理解してもらったりという努⼒することを伝えています。

3つ巴の中でのコミュニケーションミスが、つまらないところでトラブルになったり、⼥性が活躍しにくい雰囲気をつくったりすることにつながりますので、こうしたコミュニケーションの⼤切さについて、有志の活動とは別に、⼈事にて多様な⼈材の戦略として研修を⾏っています。

働きやすさと成果の両⽴をめざして

「組織を揺らす」という表現を当社では使いますが、部下から上司を「揺らす」。部下から上司を評価することから⽣まれる良質な緊張関係は、1つのポイントになるのかなと思います。また、⼈材がタコツボ化しないように可視化していくことも⼤切だと思います。

2つ目は、新たな閃きを産む場所や柔軟な働き⽅の創出です。これはテクノロジーの進化で解決できることも多いと思います。当社の場合で⾔いますと、フリーアドレスでもどこに誰がいるのか分かるアプリケーションや、Web会議ができるような仕組み、あるいは社外でも働けるような環境。⾃社にあった共通のプラットフォームというべきものが必要になってくるかなと思います。

3つ目は、どんなライフスタイルでも活かせる環境づくりです。「パパママサポーター制度」などの有志活動や、貴重な経験を積むことができる異動などを、当社の特⻑でもある変化やスピードと合わせて、⼈事制度としてデザインしていくことが⼤事だと思います。

これからどんどん働き⽅が多様になって、在宅であったり、副業であったり、当社の場合ですと週休3⽇制の検討を始めましたが、毎⽇必ず会社で顔をあわせるということが減るでしょう。そのようなときに出てくる課題というのは、実はただ以前と⽐べて顕著に出てきた、というだけで、今までも同じような課題があったのだろうと思います。

これからどんどん働き⽅が多様になって、在宅であったり、副業であったり、当社の場合ですと週休3⽇制の検討を始めましたが、毎⽇必ず会社で顔をあわせるということが減るでしょう。そのようなときに出てくる課題というのは、実はただ以前と⽐べて顕著に出てきた、というだけで、今までも同じような課題があったのだろうと思います。

(完)