【SANNOエグゼクティブマガジン】若手が育つOJTを実現させるには

職場で人を育成する代表的な取り組みとしてOJT(On the Job Training)制度があり、多くの企業がこの制度を導入しています。しかし、その制度が形がい化していて人がうまく育たない、という声をよく耳にします。厳しい市場環境において、若手社員を上手に育成し競争力を高めなければならないことを考えると、これは大変に悩ましい問題です。皆さんの職場の状況はいかがでしょうか。

そこで今回は、OJT制度をうまく機能させるポイントについてお伝えしてまいります。

そこで今回は、OJT制度をうまく機能させるポイントについてお伝えしてまいります。

育成は「職場ぐるみ」で

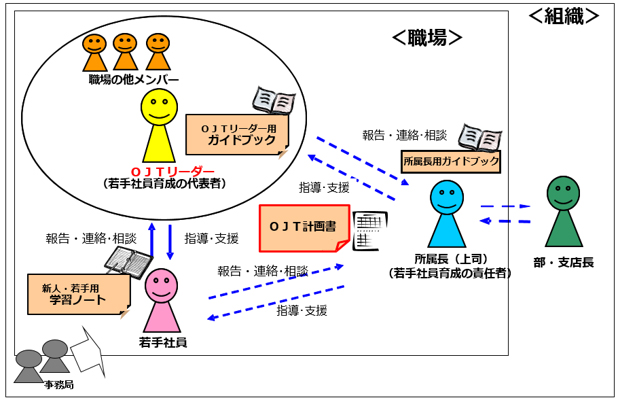

通常、若手社員の育成役としてOJTリーダーがいますが、任命するのみで、その後の育成業務は「OJTリーダー任せ」となっているケースが少なくないようです。育成責任を担うのはあくまで所属長です。OJTリーダーだけが育成に携わるのではなく、OJTリーダーを起点として、職場ぐるみで育成していくことが大切です。そして、時には課を超えて、部単位、支店単位で育成環境を整えていくことが期待されます(【図1】参照)。そのためには、所属長の人材育成に対する意識・考え方が極めて重要になります。

【図1】「職場ぐるみ」で育成するOJT

目標達成と人材育成を統合するマネジメント

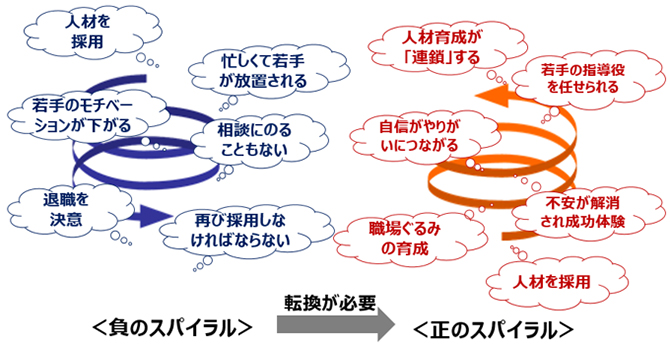

どの企業においても所属長は、限られたリソースで目標達成に追われ、厳しい環境に置かれています。そうした中、人材育成の必要性は分かっているものの、余裕がないために育成業務が後回しになりがちです。その結果、人材が定着・成長せず人員不足に陥る、そのことにより、さらに職場のパフォーマンスが落ちますます短期的目標達成に追われてしまう…。こうした「負のスパイラル」から抜け出せていないように思います。

ここから脱却し、「正のスパイラル」に転換を果たすためにポイントとなるのが、所属長の「人材育成に対する認識」の転換です。育成は面倒な付帯業務でなく、業績向上に直結する本来業務であると認識し、職場ぐるみで育成することで成長を促進する、その結果、職場のコミュニケーションが活発化し職場全体のパフォーマンスが向上していく…こうした「正のスパイラル」を生みだし、人材の定着・成長を図ることが期待されます(【図2】参照)。

ここから脱却し、「正のスパイラル」に転換を果たすためにポイントとなるのが、所属長の「人材育成に対する認識」の転換です。育成は面倒な付帯業務でなく、業績向上に直結する本来業務であると認識し、職場ぐるみで育成することで成長を促進する、その結果、職場のコミュニケーションが活発化し職場全体のパフォーマンスが向上していく…こうした「正のスパイラル」を生みだし、人材の定着・成長を図ることが期待されます(【図2】参照)。

【図2】所属長の「人材育成に対する認識」を転換する

所属長には、成果を上げ続けるために、中期的な観点で人材育成策を構想し、「人が育つ職場」を作り上げることが、今こそ求められています。もちろん、短期的業績に追われる所属長に、この点での真の理解を求めるのは簡単ではありません。ある企業では、「業績と人材の定着率に相関関係があり、業績の良い支店ほど人材育成が活発に行われている」という定量データを指し示して、所属長のOJTに対する理解を高めることに成功しています。成果を出すことに対して意識の高い所属長ほど、人材育成が業績に直結することを実感すれば実に意欲的、協力的に育成に取り組むものであることを、企業を支援する中で目の当たりにしてきました。

OJT制度の構築に向けた手順

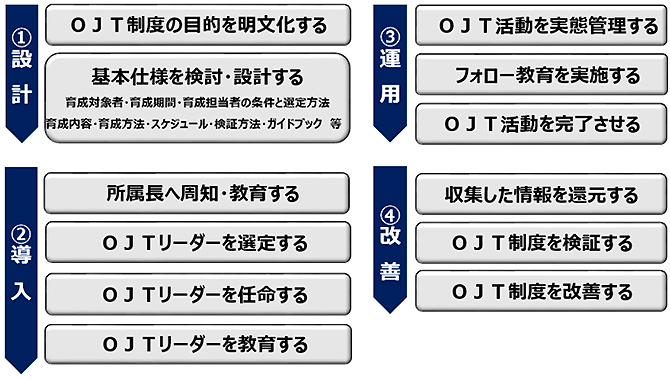

しかし、OJT制度を推進するにあたっては、所属長個人の意識・取り組みでは限界があります。そのため、本部・本社のリードと現場への支援が必要不可欠となります。そこで、OJT制度を構築するにあたっての手順を、【図3】を使ってご紹介します。

【図3】OJT制度の構築に向けた手順

1.設計

OJT制度を何のために導入するのか、目的と概要を明文化あるいは更新し全社に周知します。その上で基本仕様を検討・設計します。検討項目として以下の点が挙げられます。

- 育成対象者︓ 新入社員、若手社員(3~5年目)、中途入社、部門異動者等

- 育成期間︓ 1年~2年等。職種によって育成期間を定めている企業も多い

- 育成担当者の選定条件と任命方法

- 育成内容・育成方法︓OJT計画書や各シート類の整備

- 制度の検証方法︓導入しっぱなしにしないための定量・定性調査方法

- ガイドブック︓所属長向けのマニュアルの整備 など

設計は、PDCAサイクルで言えば「P」の部分にあたり、極めて重要なプロセスです。できれば本部・本社だけで検討するのではなく、各部門のキーパーソンに参画してもらい、現場の声を取り入れながら設計していくことが理想です。

2.導入

ここでの最重要ポイントは順序です。所属長への周知・教育が第一優先です。順序を間違えてしまうと、せっかくの制度設計も徒労に終わってしまいます。まず現場の所属長に集まってもらい制度説明を行います。メール通達でなく“面着”がベストです。面着とは、対面にてOJT制度の趣旨や目的について丁寧に伝えることをいいます。

その上でOJTリーダーを選定します。選定者は、本部、所属長、所属長の上長などです。その際、選定基準はしっかり定める必要があります。入社X年目(若手・中堅クラス)で、業務に精通している、勤務態度が良好、人の育成に意欲がある等の条件を示します。

そして、OJTリーダーを任命し、教育を行います。最近では研修の最後に、人事部長より「修了証」を授与する企業があります。また、OJTリーダーの経験を管理者登用の必須条件にしているところさえあります。「修了証」はひとつの演出かもしれませんが、OJTリーダーという役職をオーソライズし、重みづけをしていくことも制度推進の仕掛けといえます。

その上でOJTリーダーを選定します。選定者は、本部、所属長、所属長の上長などです。その際、選定基準はしっかり定める必要があります。入社X年目(若手・中堅クラス)で、業務に精通している、勤務態度が良好、人の育成に意欲がある等の条件を示します。

そして、OJTリーダーを任命し、教育を行います。最近では研修の最後に、人事部長より「修了証」を授与する企業があります。また、OJTリーダーの経験を管理者登用の必須条件にしているところさえあります。「修了証」はひとつの演出かもしれませんが、OJTリーダーという役職をオーソライズし、重みづけをしていくことも制度推進の仕掛けといえます。

3.運用

OJT制度の運用が始まったら、本社・本部として現場に任せっぱなしにせず、活動内容を実態管理します。例えば、「OJT計画書」を節目で収集・整理し、随時社内サーバーで公開する、などが考えられます。過去の計画書には、部門ごとの人材育成ノウハウが凝縮されています。また、所属長やOJTリーダーを対象としたフォロー教育を実施するのも効果的です。

4.改善

定量・定性データを基に運用内容を検証・総括し、来期に反映させます。制度導入3年が経過したある企業では、新入社員の入社後3年間の離職率が、4割近くから1割未満に低下したというデータを示し、現場に還元していました。OJT制度が人材の定着に一定の成果を示しているとなると、現場もより一層育成に力を入れるという好循環が生まれます。育成対象者に、指導を受けた状況をヒアリングし定性データを収集することも制度検証において有効です。

育成ツールの整備と活用

若手社員を職場ぐるみで育成する際に注意したいことの一つに、次のことが挙げられます。それは、教え方や教える内容が人によって異なるために育成内容がぶれる、ということです。これを防ぐために、若手社員の育成内容や育成手順を予め明確にし、関係者間で認識をすり合わせておくことが肝心です。そこで必要となるのが「OJT計画書」です。部門によってフォーマットが異なることもありますが、育成期間内に到達させたい目標と、そこに至るために習得させたい内容、そしてフィードバックコメントが記されていることが基本設計となります。

OJTリーダーにとっては、若手社員をどう育成していくか思案するところから育成業務がスター

トします。それがOJTリーダー自身の育成能力の開発に繋がっていきます。ある企業では、人事制度で規定されている等級ごとの能力要件表を提供した上で、3年後、5年後の到達目標を描いてもらい、その上で1年後の到達目標を定め、最後に、具体的に習得させる業務内容に落とし込むようにしています。中期的な観点で人材育成を構想し、計画書に反映させている一つの例といえるでしょう。

OJT計画書が完成したら、OJTリーダーと育成対象者の間だけでやり取りするのではなく、職場内で公開します。OJT計画書を、育成対象者を中心とした「コミュニケーション・ツール」として活用し、職場全体を巻き込んだ育成を進めていくことが大切です。

この他のツールとして、「所属長用ガイドブック」があります。制度導入の背景や目的・概要、OJTリーダーに対する動機づけ方法、所属長に期待される役割やOJTリーダーに対するサポート方法を整理し、所属長に周知します。その際、前述の通り、メール配信で済ませるのでなく“面着”での説明が望ましいです。

他には、アンケートに基づく定点観測に取り組んでいる例もあります。あるメーカーでは、7月にOJTがスタートし翌年3月まで、7月・11月・3月の3回、アンケートを取って定量・定性データを収集しています。アンケートの対象者は、OJTリーダー、所属長、育成対象者の3名です。それぞれの結果を時系列でレーダーチャートにまとめ、可視化し報告します。リーダーは頑張って指導しているつもりでも、育成対象者はそう受け止めていなかったり、所属長と認識の違いがあったりすることが分かります。このような定点観測によって制度の取り組み状況を検証し、その後の改善に活かすことが可能となります。

OJTリーダーにとっては、若手社員をどう育成していくか思案するところから育成業務がスター

トします。それがOJTリーダー自身の育成能力の開発に繋がっていきます。ある企業では、人事制度で規定されている等級ごとの能力要件表を提供した上で、3年後、5年後の到達目標を描いてもらい、その上で1年後の到達目標を定め、最後に、具体的に習得させる業務内容に落とし込むようにしています。中期的な観点で人材育成を構想し、計画書に反映させている一つの例といえるでしょう。

OJT計画書が完成したら、OJTリーダーと育成対象者の間だけでやり取りするのではなく、職場内で公開します。OJT計画書を、育成対象者を中心とした「コミュニケーション・ツール」として活用し、職場全体を巻き込んだ育成を進めていくことが大切です。

この他のツールとして、「所属長用ガイドブック」があります。制度導入の背景や目的・概要、OJTリーダーに対する動機づけ方法、所属長に期待される役割やOJTリーダーに対するサポート方法を整理し、所属長に周知します。その際、前述の通り、メール配信で済ませるのでなく“面着”での説明が望ましいです。

他には、アンケートに基づく定点観測に取り組んでいる例もあります。あるメーカーでは、7月にOJTがスタートし翌年3月まで、7月・11月・3月の3回、アンケートを取って定量・定性データを収集しています。アンケートの対象者は、OJTリーダー、所属長、育成対象者の3名です。それぞれの結果を時系列でレーダーチャートにまとめ、可視化し報告します。リーダーは頑張って指導しているつもりでも、育成対象者はそう受け止めていなかったり、所属長と認識の違いがあったりすることが分かります。このような定点観測によって制度の取り組み状況を検証し、その後の改善に活かすことが可能となります。

終わりに

今の時代、若手社員を定着・成長させるOJT制度の機能化は、企業の最重要課題のひとつであるといえますが、その要(カナメ)となるのは、所属長の人材育成に対する深い理解と、職場ぐるみの育成体制を構築すること、そのためにも本部と現場が一体となって人材育成に取り組んでいくことが必要不可欠であることを、もう一度強調しておきたいと思います。