【事例紹介】キユーピー株式会社における 創造性開発の取り組み 〜「新しいビジネスの創出」に向けた基盤づくり〜

はじめに

キユーピー株式会社様では、2013年度から研究開発・商品開発担当者を対象に、創造性を開発するための質的な調査⽅法による研修を実施しています。

この研修を実施することになった背景とその概要について、当時の執⾏役員 研究所⻑の⾼宮満⽒にお話をうかがいました。

- 本編は2015年3⽉16⽇の学校法⼈産業能率⼤学主催「キユーピー(株)様における創造性開発の取り組み」フォーラムにてご講演いただいた内容を編集したものです。

キユーピー株式会社 プロフィール

| 創 業 | 1919年 |

|---|---|

| 本 社 | 〒150-0002 東京都渋⾕区渋⾕1-4-13 ※2013年10⽉15⽇から下記に仮移転 〒182-0002 東京都調布市仙川町2-5-7 仙川キユーポート |

| 代表者 | 代表取締役社⻑ 三宅 峰三郎 |

| 資本⾦ | 241億400万円 |

| 事業内容 | 調味料事業、タマゴ事業、サラダ・惣菜事業、加⼯⾷品事業、ファインケミカル事業、物流システム事業 |

| 売上⾼ | 5,534億0,400万円(連結、2014年度) 2,376億5,500万円(単体、2014年度) |

| 従業員数 | 12,933名(連結、2014年11⽉末⽇現在) 2,549名(単体、2014年11⽉末⽇現在) |

創業者の想いを継ぎ、経営理念をもとに広がる事業領域

当社は創業が⼤正8年の⾷品メーカーです。当時の⽇本⼈は、平均寿命が50歳にも満たず、体格も欧⽶⼈と⽐べてとても⼩さかったのです。創業者である中島董⼀郎は、⽇本⼈の栄養不⾜改善のために、⽇本⼈の⾷を豊かにして、体⼒を向上させることが必要だと考えていました。

この想いのもと、栄養価の⾼いマヨネーズをアメリカから持ち帰り、⽇本⼈の⼝に合う味付けに改良・⽣産したものが、当社を代表する商品「キユーピーマヨネーズ」の始まりです。

今年度は、マヨネーズ発売からちょうど90周年を迎え、創業からは約100年が経とうとしています。マヨネーズやドレッシングを扱う「調味料事業」を中⼼に、マヨネーズを美味しく召し上がっていただくために始めた「サラダ・惣菜事業」、タマゴの素材や加⼯品を扱う「タマゴ事業」など、さまざまな事業を展開するようになりました。

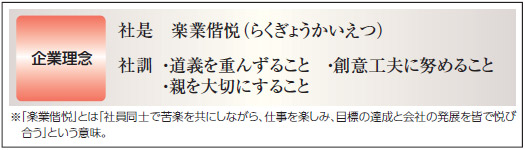

当社グループでは、仕事を進めるうえで、従業員全員がとても⼤切にしているものがあります。社是社訓と経営理念です。

求められた「⼤型ヒット商品の開発」と「新しいビジネスの創出」

社員の創造性開発に取り組み始めたきっかけは、今から6年前の2009年までさかのぼります。当時のキユーピーグループの業績は、売上は微増を続けていたものの、年々利益率が下がっているという状態でした。

2009年はちょうど新しい中期経営計画が始まる年で、研究所に求められたことは「⼤型ヒット商品の開発」と「新しいビジネスの創出」でした。この課題に取り組むために⾏った⼩さな仕掛けが、今回の創造性開発への出発点となりました。

当時私が所属していた加⼯⾷品開発部には40名ほどのメンバーがいました。能⼒は⾼く、真⾯目で⼀⽣懸命仕事をする素敵なメンバーたちです。しかし、常に目の前の仕事で⼿⼀杯な状態でした。

そこで、このままでは新しいものが⽣まれにくいと考え、3Mジャパンさん(当時の住友3M)の取り組みを参考に「15%ルール」を導⼊することにしました。

今の仕事を85%の時間でこなせるようコントロールしながら、残った15%を使って加⼯⾷品開発部の将来に向けて必要な技術テーマを、数名のチームに分かれ、⾃由に考えてもらうというものです。

結果としては、チームによって濃淡はあるものの、とても良い取り組みが⾃主的に⾏われました。

実際の技術成果の中には全社的にも評価され、「社⻑賞」受賞につながったものもありました。この取り組みを通じて分かったことは、「皆が英知を集めることで、今までにない⾏動や成果につながる」、「新たに⼤きな価値を⽣み出すためには、やはり技術が⼤切」、「⼒を発揮できる環境をつくってあげることが重要」、「創造性の発揮は難しい。また個⼈のセンスや能⼒の差が出やすい」の4つです。

そして、この学んだ4つのことを踏まえて、本格的な創造性の開発に向けた取り組みがスタートしました。

キユーピー株式会社における4つの創造性開発の取り組み

Step1 : 皆の英知を集める仕掛けを推進 2010年〜

当時のセンターでは、技術的な課題をかかえたときは、同じ部署の同僚や先輩、上司に相談をして解決を図っていました。それで解決することも多いのですが、同僚に聞いて分からない場合は先輩に、先輩に聞いて分からない場合は上司に、という経路で相談していましたから、解決までに⼤変な時間がかかっていました。

コミュニケーションの⼤切さを頭では理解しているものの、実際には⾝近な範囲でしか連携ができていなかったのです。

そこで、研究所内の部署間の壁をなくす試みにチャレンジしました。

課題をかかえた場合は、研究所の250名全員に対してメールで相談する、という試みです。すると、メールを出したその⽇のうちに、他部署からも含めてだいたい10名ほどから、解決策がメールで届くようになりました。

この結果から、改めて皆の英知を集めることの⼤切さが分かりました。さらには、この英知を集める取り組みを、営業や⽣産なども含めた全社まで拡げ、企業⽂化にすることが重要であると考えるようになりました。

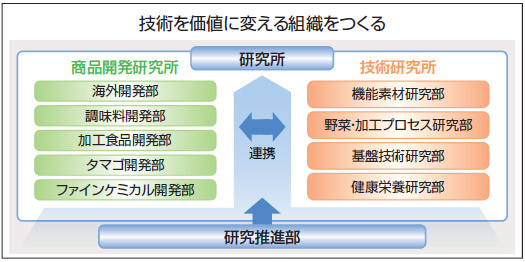

Step2 : 技術を価値に変える組織を作る 2012年〜

当時の研究所では、20年後はおろか、5年後、10年後を考えた技術研究にも、それほどウエイトが置かれていませんでした。そのため、⼤型ヒット商品や新しいビジネスモデルなどの創出には苦戦をしていました。

それを⼤きく変えるため、1つだった研究所を、商品開発の仕事を担当する「商品開発研究所」と、キユーピーグループの未来を担う技術を研究する「技術研究所」に分けて、2研究所体制としました。

同時に、各部署の⽅向性の決定や、⼈材育成⽅法、⼈材配置などを考える「研究推進部」という組織もつくりました。

今までと同じ仕事量をこなしながらも、新しい組織に⼈員を割くわけですから、若⼲の摩擦は起きました。

しかし、この頃には「皆の英知を集める」ことが浸透し始めていたこともあって、所属する部署の違いはあるものの、皆で現在と将来の会社を考える、という意思統⼀が図れ、⽐較的スムーズにこの組織体制に移⾏することができたと思います。

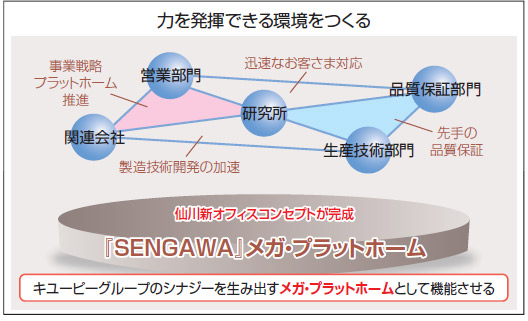

Step3 : ⼒を発揮できる環境を作る 2011年〜2013年10⽉完成

現在本社がある東京都調布市の仙川には、1950年から最近まで⽣産⼯場がありました。

売上の増加とともに少しずつ増築を繰り返してきましたが、最近では増改築も限界をむかえ、移転を検討しなければいけない状態となっていました。

そこで空いた⼟地を有効活⽤するために、⾸都圏に散らばっていたグループのさまざまな部門を1つの場所に集め、より⼤きな英知を集める「メガ・プラットホームをつくろう︕」と、研究所が主体となり提案して⽣まれたのが、「仙川キユーポート」です。

「キユーポート」とは、「キユーピー」の「キユー」に港の「ポート」。グループ全体が集まって、⼀緒に新しいものを⽣み出して、ここから出港しよう、というコンセプトです。

柱を少なくして視野を広くしたり、三角の吹き抜けで⼀体感と回遊性を目指したりなど、このコンセプトのもとにさまざまな点にこだわり、新社屋を建設しました。

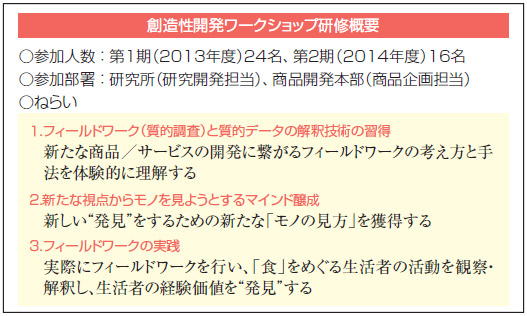

Step4 : 創造⼒を持つ⼈材を育成する 2013年〜

2009年から、皆の英知を集めることや、将来を担う技術を研究する組織づくりなど、さまざまな取り組みをしてきましたが、それだけでは「ヒット商品」や「新規ビジネス」には結び付きませんでした。

私たちは⾷品メーカーとして美味しいものを提供している⾃負があります。

しかし、今の世の中はモノで溢れていますから、美味しいものを作るだけではなかなか買っていただけないし、買い続けてもらえません。お客さまも気がつかないような潜在的なニーズを汲み取り、形にできるような⼈材を育てる必要性を感じていました。

そこで、当時の研究推進部⻑からの提案もあり、外部の専門家にお⼿伝いいただき、創造⼒を持つ⼈材の育成を進めることを決めました。

この研修の実施にあたって、3つの条件を設けました。1つ目は複数の候補の中から研修の依頼先を決めることです。今まで当社で実施したことのない研修ですから、期待に応えてくれそうか?どのようなコンセプトで進めるのか?我々との相性はどうか?など、さまざまな観点から検討しなければいけないと考えました。

2つ目は研究所だけでなく、当時マーケティングを担当していた商品開発本部と⼀緒に受講することです。

研究所は研究とものづくりの担当ですから、本来この研修は商品開発本部に任せてもよかったのです。しかし、会社の将来に向けた取り組みですから、研究所が主導して実施の決まった研修ではありましたが、やはり⼀緒に受講するほうがよりよいだろうと考えました。

3つ目は⼈事本部公認の研修とすることです。研究所の予算の中で実施することもできたのですが、メーカーとして、とても⼤切なことを始めようとしていたわけですから、⼈事本部にも理解してもらうことが必要だと考えました。

幸いにして、両本部の理解を得ることもでき、キユーピーグループ全体の⼈材育成施策の⼀環として、我々の期待に⼀番応えてくれそうな産業能率⼤学さんにお願いして、創造性開発ワークショップ研修を実施することになりました。

社内ソースを利⽤した⼈材育成だけではできなかったと思います。その⼀⽅、すごく期待していたものの、創造⼒の発揮においてはやや期待外れのメンバーもいました。

創造⼒はいわゆる業務の遂⾏⼒とは異なるものだ、と改めて勉強することもできました。受講者からも評判が良く、「久々に良い研修でした」とか、「今までにない刺激をもらった」という声を聞いています。

創造性開発に対する6年間の取り組みについて

何かの取り組みを始め、⼈が育ち、技術が⽣まれて、それが業績に反映されるまでにはやはり時間がかかります。しかし、始めたのであればやり続けなければいけません。

創造性開発の取り組みを始めたことで、「仙川キユーポート」を部署の壁なく縦横無尽に暴れまわっている⼈や、キラキラした表情で技術研究に取り組んでいる⼈が、何名か出始めています。このような⼈材が出てきたことが、創造性開発に取り込んでよかったと思う点であり、将来の当社の発展につながる第⼀歩になると考えています。

(2015年3⽉16⽇公開、所属・肩書きは公開当時)