【事例紹介】株式会社コガネイ 職能資格制度の資格等級別目標と関連づけた通信研修の活⽤

はじめに

今回は株式会社コガネイ経営戦略室総務部の熊⾕和成様をお招きして、職能資格制度の資格等級別に通信教育を昇格や⼈材育成に活⽤する仕組みについてお話をうかがいました。

- 本編は2012年3⽉6⽇の学校法⼈産業能率⼤学主催「昇進・昇格制度と連動した通信研修の活⽤」フォーラムにてご講演いただいた内容を編集したものです。

企業理念から導き出される4つのキーワード

本社とテクニカルセンターは弊社の名前の由来でもある東京都⼩⾦井市に位置しています。⽣産拠点は国内では⻑野県と宮崎県(関係会社)、海外では中国、ベトナム、台湾にあり、また営業拠点は国内に30拠点、海外に6拠点あります。

企業理念は「すぐれた創造性と迅速な⾏動⼒をもって、変化に挑戦し、技術⼒・サービス⼒の向上を図り、活⼒ある社会の実現に貢献する。」です。

具体的にはこの理念から導き出される「すぐれた創造性(=枠にとらわれない)」「スピーディー」「変化を恐れない」「能⼒・スキルアップ」という4つのキーワードを併せ持つ⼈材の育成が、我々に課せられた使命と捉えています。

3つの要素を考慮した⼈事制度の概要

業績要素は、目標管理制度として、賃⾦(業績給部分)と賞与、資格昇格ポイント、退職⾦ポイント等に反映されます。能⼒要素は、職能資格制度として、賃⾦(資格給部分)、および職位(役職・専門職)と相互に鑑みながらの昇進に特に反映されます。そして年功要素は、賃⾦(年齢給部分)と退職⾦に反映されます。

資格等級の設置と期待値の明確化

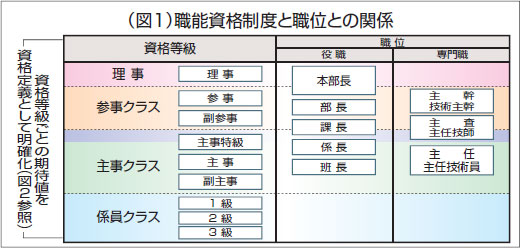

当社の資格等級は4グループ9等級に分かれます。

基部に位置するのが係員クラスで、⾼卒相当の⽅は3級、⼤卒相当の⽅は2級、⼤学院卒相当の⽅は1級にまず位置づけられます。次の主事クラスも、副主事・主事・主事特級の3段階に分かれます。職場のリーダーや現場の班⻑などが副主事のイメージです。この上にさらに2つのクラスがあり、参事クラスは管理職で副参事が課⻑、専門職でいえば主査、主任技師です。さらにその上に理事クラスがあり、経営者層にあたります(図1)。

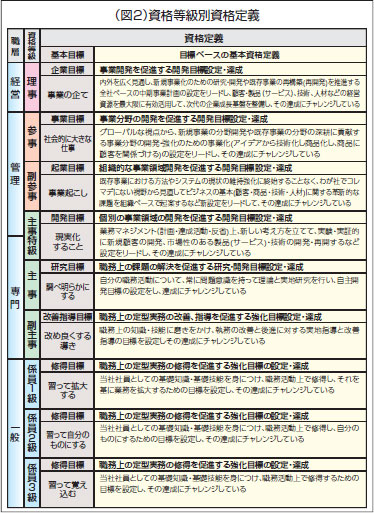

例えば係員クラス3級の取得目標は「習って覚え込む」。職場の中で⾃分の仕事を覚えるというレベルです。これが係員1級では「習って拡⼤する」、副主事では「改めて良くする導き」になります。このように目標を明確化することで、各⾃が会社の中での⾃らの⽴ち位置を把握できる仕組みとしています(図2)。

なお、この資格定義は、職能資格制度における社員教育による到達能⼒基準、目標管理制度における個⼈目標設定の難易度基準、⼈事考課における個⼈業績評価基準にもなっています。

職能資格制度における通信教育の活⽤

当社では、職能資格制度の資格等級に応じて必要知識の習得を目指してもらうのですが、その学習⼿段として、OJTのほか、通信教育を導⼊しています。係員クラスでは基礎知識の習得を、主事クラスではマネジメントをはじめとする管理職になる前に必要な知識の習得を目指します。

具体的には、係員クラスの3級では主に職場で担当する業務に関するOJT教育を受けます。

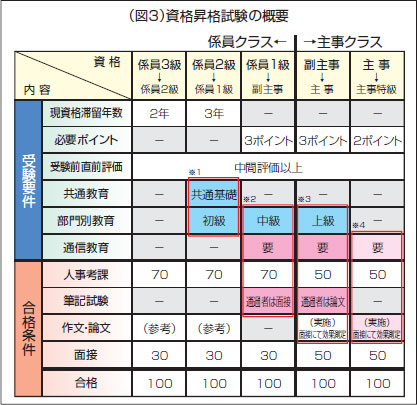

2級では共通基礎教育として、メーカーの⼈間に必要な知識である原価・品質・標準化(コガネイなりの業務の進め⽅やマニュアル︓Koganei Standard)を学ぶと同時に、部門内での専門教育(職場で必要な項目)を3つのステップに分けて学びます(図3※1)。

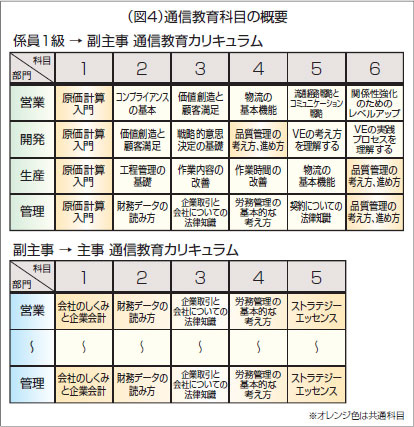

1級では、さらに⾼度な部門別教育を受けます。その後、基礎知識の再確認のために、共通科目(原価・品質、図4上)と部門選定科目の通信教育を受講します。そして通信教育修了後、卒業試験にあたる効果測定(筆記テスト)を受けて合格すれば主事クラスに進めるという仕組みです(図3※2)。

また、主事クラスの副主事では、部門別教育の上級を受けていただくのと同時に、職位としては主任クラスへの第⼀歩に相当するため、⼊学試験のイメージで共通科目と部門選定科目からなる通信教育を受講してもらい、その後、効果測定(筆記テスト)を実施します(図3※3)。 さらに主事となった⽅は、通信教育で、チームリーダーとして必要な⼀般的知識(初級管理者コース)と⼩論⽂の書き⽅を学びます。なぜ⼩論⽂かというと、⾃分をアピールする仕⽅を知ってもらうためです。そして最後に論⽂を書いて提出してもらい、その論⽂で効果測定を⾏います(図3※4)。

すなわち、通信教育は、係員クラスでは卒業試験に備えるためのもの、主事クラスでは管理職になるための⼊学試験代わりのイメージで⽤いています。

独⾃のアレンジを加えた通信教育科目

- 産能⼤では、通信研修のコース⼀覧をExcelファイルにてご⽤意しております。詳しくは担当の産能⼤アドバイザーにお尋ねください。

資格昇格と必須教育を連動させるポイント

1.資格ごとに求められる能⼒と役割の整理

前述の通り、当社ではこれを資格定義というツールを使って明⽰しています。その作成にあたっては、「できる限り詳細に、わかりやすく」を⼼掛けました。他社の⽅のお話で「あまりに凝りすぎて独りよがりになってしまう」というケースをよく聞きます。

その点に⼗分留意しながら、誰が⾒ても⾃分の⽴ち位置を理解した上で、今後何をすればいいのかがわかる内容となるよう配慮しています。

2.求める能⼒・役割に対する教育の整理

共通基礎教育として企業が求める知識(原価と品質、コガネイなりの業務の進め⽅)の習得、部門別専門教育として部門または業務に必要な知識の習得、さらには通信教育を活⽤した⼀般的な知識の整理と予習・復習がこれにあたります。

3.効果測定の⽅法

もうひとつ重要なものとして、テストや⽂章を通じて表現できない部分、その⼈がどんなことを考えているのかを知るために、昇格試験には必ず⾯接を⼊れています。

今後の課題

当社のカリキュラムにも⼀部その傾向が⾒受けられるため、⾒直そうとしています。⼀昔前の知識にこだわらずに⾃分で新しい知識を探してくるような学びのあり⽅と、揺るがない普遍的な知識の確実な習得を、うまく両⽴できるような新しい仕組みを模索していきたいと考えています。

究極的には、教育カリキュラムがなくても⾃らどんどん学んでいくような⼈材を育てること、⾃ら知識を探す風⼟が実現されることが、コガネイの求めるところです。常に新しい知識に飢えている現場に応えながら、社内外のステークホルダーにお話を聞いたり相談したりしながら、今後も取り組んでいく所存です。

(2012年3⽉6⽇公開、所属・肩書きは公開当時)