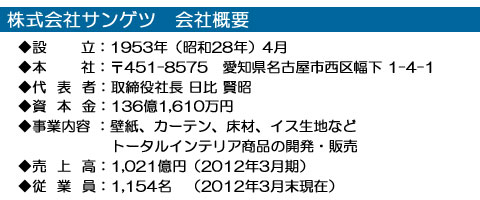

【事例紹介】株式会社サンゲツ 通信教育を活⽤した若⼿社員の定着と早期戦略化

はじめに

そして、株式会社サンゲツ ⼈事部の岩⽥実様より、若⼿社員の定着と早期戦略化への通信教育の活⽤例についてお話を伺いました。

- 本編は2011年11⽉22⽇の学校法⼈産業能率⼤学主催「昇進・昇格制度と連動した通信研修の活⽤」フォーラムにてご講演いただいた内容を編集したものです。

⼈事制度の改定を決断した背景

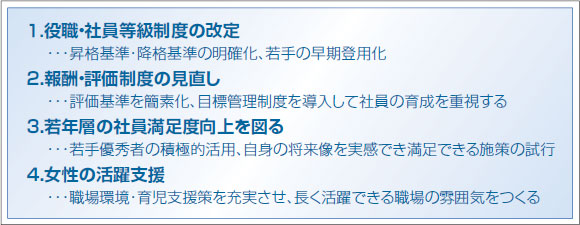

⼈事制度の改定ポイント

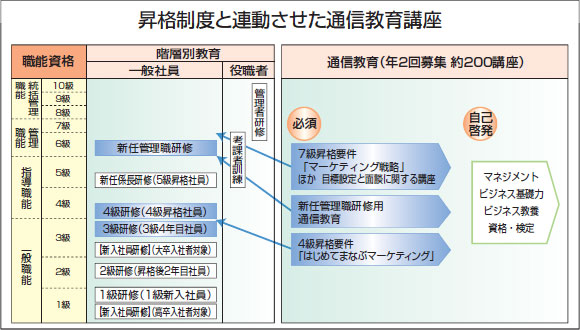

何より特徴的なのは、この⼈事制度の改定が通信教育と連動しているという点で、特に「昇格基準の明確化」や「能⼒の⾼い若⼿社員の育成・早期登⽤」に通信教育を連動させています。

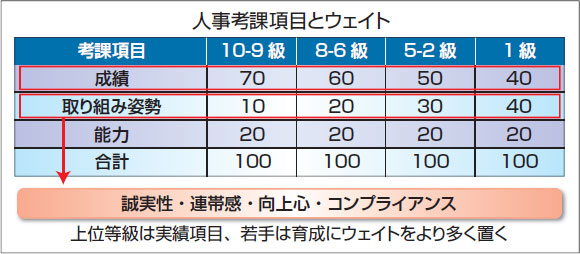

取り組み姿勢にウェイトを置いた独⾃の評価制度を導⼊

評価制度の⾒直しにあたっては、まず評価制度のスケジュールを⼤幅に変更しました。

新しい評価制度では上期・下期の⼈事考課の評価に加え、昇格制度では、10⽉に昇格候補者を選抜し、⼀定の選考期間を経た3⽉に昇格決定するという流れに変えました。

また⼈事考課項目では営業成績のみを評価するのではなく、併せて「取り組み姿勢」や「能⼒」も評価基準に設けました。取り組み姿勢の中には、例えば「誠実性」「連帯感」「向上⼼」「コンプライアンス」などの項目を設定。

若⼿社員が多く在籍する2級から5級では、営業成績が50点に対し、取り組み姿勢が30点ということで、「取り組み姿勢」にかなりのウェイトを置いています。これは、⼈材育成の観点を重視するためであり、当社ならではの制度ではないかと⾃負しています。

昇格に必要な研修実績を設定

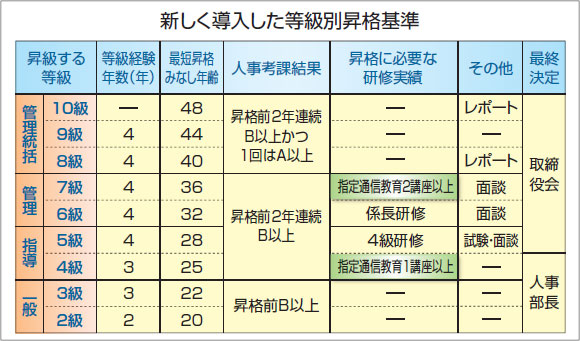

新たな評価制度の導⼊に伴い、等級別の昇格基準を設けましたが、その話をする前に、当社の等級制度について簡単にご説明いたします。

まず当社の等級は全部で10段階に分かれ、⾼校卒の新⼊社員は1級から、⼤学卒の新⼊社員は3級からスタートします。また4級が「初級指導職能」という位置付けであり、現場のOJTリーダーやトレーナーになる⼈はこの等級の社員が⼤半です。さらに6級以上が管理監督役職(課⻑や所⻑、または店⻑)となり、管理統括職として、より経営者層に近い⽴場で物事を考える必要が⽣じるのが7級以上です。

なお、当社では資格等級が上がることを昇格と呼んでいます。

その昇格に必要な研修実績として、4級昇格時には指定通信教育講座1講座以上、7級昇格時には指定通信教育講座2講座以上の修了を設定しています。

なぜ昇格要件に必要な研修実績や指定通信教育講座を設けたのかというと、昇格をきっかけに「昇格するとはどういうことか」「昇格してどうするとよいか」について考えるきっかけにしてもらいたいと考えたためです。

昇格制度と連動する通信教育講座

当社では、それまでも通信教育を⾃⼰啓発の⼀環として重視していましたが、昇格連動型とするにあたり、⾃⼰啓発とは別に3つの必須通信教育講座を選定しました。

7級の昇格要件の講座と4級昇格要件の講座、さらに6級昇格後に必ず受けてもらう新任管理職研修⽤講座です。

4級昇格指定通信教育講座「はじめてまなぶマーケティング」

「テキストの⾒やすさ」「学習のしやすさ」「価格」「レポートの内容」という条件のもと、マーケティングに関する基礎知識と概要をしっかり学べる講座を検討した結果、当社のニーズに最も近いものとして産業能率⼤学の講座を採⽤しました。

導⼊から約4年が経過した現在、延べ500名の社員がこの講座を受講しました。

その中には⼊社して1~2年目の社員が受講したり、既に4級になっている社員が復習として受講したりというケースもあります。若⼿社員の約8割が受けている、当社で最も多くの社員が受講する講座の⼀つです。

7級昇格指定通信教育講座「マーケティング戦略」

7級の昇格要件講座には「マーケティング戦略」という応⽤編を採⽤しています。

この講座は非常にレベルが⾼く、安易な取り組みでは修了できない内容ですが、むしろそれは当社の望むところでした。

そのほか、当社にとってのこの講座のポイントは、下記の4点です。

- 戦略的なマーケティング概要を学習できる

- ケーススタディにより経営的視点が⾝につく

- 全社的な視点を持って考えるトレーニングができる

- マーケティングの応⽤知識が⾝に付く

6級昇格者対象の「新任管理職研修」⽤通信教育講座

こちらはマネジャーの役割、問題解決、⼈材育成に特化した内容です。

なぜ6級昇格直後にこの研修を実施するかというと、6級となる社員に対しこれまでの⾃分⾃⾝の経験論だけでの部下育成ではなく、課⻑として求められる等級に⾒合った総合的な知識を等しく⾝に付けてほしいとの思いから2011年より導⼊しました。

通信教育講座の選定にあたり重点テーマとして考えたのは、下記の5つの項目を詳しく体系的に学べるかということです。

- 管理職の位置付け

- マネジメントの基礎

- 目標設定

- ⼈材育成

- ⼈事考課・評価

⼈事制度改定後の変化と結果

これは⼈事制度改定によるものだけではないと思いますが、少なくとも若⼿社員の中に「ここで頑張っていこう」「引き続きキャリアアップを目指していこう」という意識が芽⽣えた結果の表れかと思います。

また、採⽤と⼈材定着率の推移ですが、この10年間で定着率が⼤幅に⾼まってまいりました。

また、昇格基準を明確化したことで、昇格者の平均年齢も、4級から6級においてそれぞれ約2歳から3歳の若返りを図ることができました。

通信教育の受講率・修了率の変化

受講率は45%台を推移していますが、修了率については、ここ数年は65%前後で推移しています。

今後は70%を目標にしたいと考えております。

受講率のアップのカギになるのが、昇格要件以外での講座です。

2007年と2011年の講座取得割合を⽐較したところ、昇格基準の講座が約20%を占めているのは当然として、語学の講座が3.9%から9.5%、マネジメントの講座が4.6%から11.8%と、2倍から3倍にアップしています。

本来、通信教育は⾃主性を重んじているわけですが、昇格要件の指定講座を受講することを最初のきっかけにして、「次はインテリア関係の資格を取ろう」「カラーの講座を取ろう」など、それぞれが⾃分⾃⾝のキャリアステップをイメージした講座を取っていくという習慣が広がっています。

今後の課題と現状での取り組み

1.通信教育全体での課題

通信教育受講率のアップ

また申し込み⽅法を簡素化するための社内Webシステムを導⼊するなど、⾃⼰啓発に取り組みやすい雰囲気づくりを進めています。

通信教育修了率のアップ

2.昇格要件の通信教育導⼊における課題

学習・履修履歴の保持

そうした事態を防ぐため、また社員の学習の発展を促す材料とするために、上司のみ閲覧できる社員台帳の中に「教育台帳」という項目を設定しました。

Webを通じて上司が課員の通信教育受講歴を検索できるシステムを構築し、アドバイスの⼿がかりとしてもらっています。

教材と対象者とのマッチング検討の継続

3.新任管理職研修における課題

教育効果の成果検証

研修スケジュールの⾒直し、内容(課題レポート含む)の⾒直し

今後も、次世代を担う若い社員にマネジメント能⼒の備わった管理職となってもらえるよう、当社としては全⼒でサポートしていく所存です。

(2011年11⽉22⽇公開、所属・肩書きは公開当時)