【事例紹介】キユーピーのボトムアップによるワークライフバランスの推進 〜職場単位で取り組む『ワークライフサラダ』〜

はじめに

キユーピー株式会社様では、ワークライフバランスの視点から検討チーム「わく☆きらの会」発⾜、職場単位での『ワークライフサラダ』という独⾃の取り組みなど、ボトムアップによる活動を推進しています。

今回はこの取り組みについて、同社⼈事本部労務部労務チームの南浩司様にお話を伺いました。

- 本編は2009年3⽉13⽇の学校法⼈産業能率⼤学主催「働き⽅の変⾰」フォーラムにて講演いただいた内容を編集したものです。

キユーピー株式会社 プロフィール

| 設 ⽴ | 1919年(⼤正8年) |

|---|---|

| 本 社 | 〒150-0002 東京都渋⾕区渋⾕1-4-13 |

| 代表者 | 代表取締役社⻑ 鈴⽊ 豊 |

| 資本⾦ | 241億400万円(2008年11⽉末⽇現在) |

| 事業内容 | マヨネーズ、ドレッシング、その他ソース類、各種瓶缶詰⾷料品、医薬品等の製造販売、他 |

| 従業員数 | 2,609⼈(2008年11⽉末⽇現在) |

ワークライフバランスへの取り組みに深く関わる社是・社訓

まずは当社の経営理念からご紹介します。これからご紹介するワークライフバランスの取り組みにも、この経営理念が深く関わっていると確信しています。

社訓1つ目は道義を重んずること。何が正しいか常に考えながら仕事をしていこうということです。

2つ目は創意⼯夫に努めること。マヨネーズやマーマレードを⽇本で初めて発売したわけですが、このように常にパイオニア精神を持って仕事に取り組んでいこうということです。

3つ目は少し珍しいのですが、親を⼤切にすること。これは本当の親はもちろん、仕事や⽣活をしていく上でお世話になっているすべての⼈に感謝する気持ちを持ちましょうということです。

これら社是・社訓は従業員に浸透しており、後ほど紹介する「わく☆きらの会」のような取り組みも、この考え⽅があるからこそ、実現できるのだと感じています。

目的の設定によりワークライフバランスの考え⽅を浸透

これまで社員は、⾃⾝の正確な労働時間を把握できていませんでした。時間の重要性を再認識してもらうため、まずはマネージャー職を対象としたコンプライアンス教育やイントラネットを活⽤した残業時間の“⾒える化”などを実施しました。

これらの取り組みはすべて残業時間の削減に主眼を置いた活動であり、残業時間は確実に減少傾向に向かいました。

ただし、現場側では「なんのためにやるの︖」「私は働くのが好きだから残業してもいい」といった声も多く、全体的に“やらされ感”が芽⽣えており、私たちも制度の限界を感じるようになっていました。

取り締まり的な残業時間削減の制度ではなく、もっと⼤きな「ワークライフバランスへの取り組み」へと⽅向転換したほうがいいのではないかということで、2007年にワークライフバランスへの本格的な取り組みを開始したのです。

まずは各部門の総務担当者をメンバーとしたプロジェクトチームを結成。さまざまな意⾒を出し合った結果、ワークライフバランスの考え⽅を社員に浸透させることこそが何よりも重要であるという考えに⾄りました。

そのためにはワークライフバランスの目的を明確化する必要があります。

プロジェクトチームでは社⻑の意⾒を取り⼊れながら、キユーピースピリットに則ったワークライフバランスを考察。その目的を⼤・中・⼩の3つに分けて明⽂化しました。

ワークライフバランスの目的

【⼤目的】

私たち⼀⼈ひとりが、成⻑して豊かな⼈⽣を送る

【中目的】

⾃分⾃⾝を磨き、より魅⼒的な⼈になりましょう︕

まず1つ目は「家族から⾒て魅⼒的な⼈」。家族と会話ができているか、家事・育児ができているかということです。

2つ目は「会社から⾒て魅⼒的な⼈」。昔は⻑時間働く⼈が魅⼒的だったのですが、今はそうではありません。質の⾼い仕事を短時間でやれる⼈、⾼いスキルや能⼒を持っている⼈、社内だけでなく社外を含めさまざまな経験をしている⼈を指しています。

3つ目は「⾃分⾃⾝から⾒て魅⼒的な⼈」。本当に⾃分のやりたいことができているかをもう⼀度⾒直そうというメッセージが込められています。

【⼩目的】

時間を創出しましょう

新しい取り組みを始めるにあたっては、トップダウンも必要だと思うのですが、当社の社風を考えると現場の社員がその必要性を実感できるカタチで進めなければなりません。

そこで私たちは現場に根付く仕組みづくりを⾏う組織として2008年に「わく☆きらの会」(わくわくワーク☆きらきらライフ)を結成しました。

これは30代までの⼈事労務部門若⼿社員で構成された組織で、「ワークライフバランスの実現」と「ワークライフバランスを実現できる会社づくり」を目的としたものです。

仕組みづくりにあたっては3つのポイントを設定しました。

- やらされ感ではなく、⾃分のこととして考えることができる仕組み

- 楽しく取り組める仕組み

- 動きにつなげる仕組み

ワークライフバランス推進のための4つのステップ

「STEP1 アンケートの実施による現状把握」

「STEP2 ⾃⾝のワークライフバランスについて考える仕組みづくり」

「STEP3 ⼀⼈ひとりが考えるワークライフバランスを職場内で共有する仕組みづくり」

「STEP4 理想と現実のギャップを埋めるために何が必要かを考える仕組みづくり」

という4つのステップを設定しました。

STEP1 アンケートの実施による現状把握

“やらされ感”を排除するため、完全な任意アンケートとしましたが、最終的には1,370通が回収できました。任意のアンケートにしては破格な返信率だったといえるでしょう。なお集計結果はイントラネットを使ってフィードバックしています。

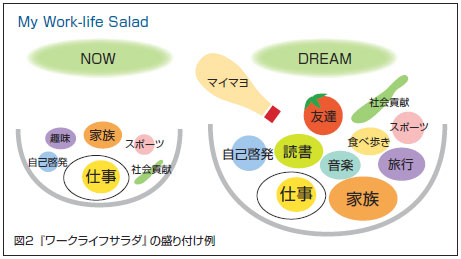

STEP2 ⾃⾝のワークライフバランスについて考える 〜『ワークライフサラダ』の実践 〜

⾃⾝のワークライフバランスについて考える仕組みとして、私たちが実践したのが『ワークライフサラダ』というものです。これは、⾃分⾃⾝の⽣活をサラダに⾒⽴てて現状と理想を書き出すことで、いわば⾃分が普段どのような⽣活を送っているのかを⾒つめ直すというものです。

なぜサラダなのか?といえば、当社がドレッシングとマヨネーズが中⼼の会社という理由もあるのですが、やはり⼀番は「ワークライフバランスは寄せ鍋である」という考え⽅に基づくものです。

この考え⽅は以前、私⾃⾝がある講演会に参加したときに聞いたものなのですが、それぞれの具材(仕事や家庭、趣味など)はどれも重要で、それらがお互いを引き⽴て合って最も美味しい鍋(⼈⽣)が完成するというものです。その例えにならって考案したのが『ワークライフサラダ』なのです。

では『ワークライフサラダ』の作成⽅法を簡単に説明します。

STEP3 ⼀⼈ひとりが考えるワークライフバランスを職場内で共有する 〜『わくきら☆サラダバー』の実践 〜

⼀⼈ひとりがワークライフバランスを実践していくためには職場(チームメンバー)の協⼒が必要です。例えば「⾃⼰啓発の⼀環として資格が欲しいので、会社帰りに学校に通いたい」と思っていても、周りがそのことを知らなければ、⼣⽅に急な仕事を頼んでしまうこともあります。つまりチームメンバー、特に上司と部下との間でお互いの事情を知ることが、⼀⼈ひとりのワークライフバランスを実現する上で重要となるのです。

そこで考案・導⼊したのが『わくきら☆サラダバー』です。

これは課やチーム単位(7~8名)で⾃⾝が書いた『ワークライフサラダ』を発表し合うというもので、さまざまなサラダが⼀堂に会することから“サラダバー”というネーミングにしました。この取り組みは2008年の秋頃からスタートし、現在までに約300名が参加しています。

当社としては、現在「STEP2」と「STEP3」に⼒を注いでおり、この活動を全社に広げるべく活動しています。

STEP4 理想と現実のギャップを埋めるために何が必要かを考える 〜『わく☆きら実現シート』の導⼊ 〜

それを具体化するツールとして⽤意したのが『わく☆きら実現シート』です。

『わく☆きら実現シート』では、まず「Dream」を実現するために何が不⾜しているかを⾃⾝で考察し、その阻害要因をできるだけ具体的に記⼊。これを個⼈ワークおよび職場単位でやることで、「ワークライフバランス実現に必要なこと」を引き出していく仕組みになっています。

なお、『わく☆きら実現シート』で最も重要な「ワークライフバランス実現のために必要なこと」の項目は「(1)⾃分⾃⾝で取り組むこと」「(2)チームで取り組みたいこと。チームのみなさんにお願いしたいこと」「(3)会社にお願いしたいこと」という3つに分け、実践者を明確化する⼯夫をしています。

このうち「(3)会社にお願いしたいこと」については、「会社にこういう制度があったら私の「Dream」に近づける」という制度を気軽に提案をしてもらうためのものです。

現在までに「フレックスタイムの導⼊」「時差出勤制度の導⼊」「サテライトオフィスの設置」といった声が上がっており、今後はこうした要望の実現にも取り組んでいく予定です。

⾃分の提案が会社の制度として導⼊されるという、いわばボトムアップによるワークライフバランスを推進することで、社員⼀⼈ひとりに「⾃分の提案によって会社が変わる」ということを実感してほしい。

そうした意識変⾰が、⾃分⾃⾝のワークライフバランスについて、そしてメンバーのワークライフバランスについて、より深く真剣に向き合うためのキッカケになると期待しています。

(2009年3⽉13⽇公開、所属・肩書きは公開当時)