事例・コラム

プロフィール

-

金 剛洙 氏

株式会社松尾研究所 取締役 執行役員

経営戦略本部ディレクター東京大学工学部卒業後、同大学院工学系研究科を修了。新卒でシティグループ証券株式会社に入社し、日本国債・金利デリバティブのトレーディング業務に従事。

2020年から、株式会社松尾研究所に参画し、機械学習の社会実装プロジェクトの企画からPoC、開発を一貫して担当。その後、経営戦略本部を立ち上げ、統括。2022年から同社取締役に就任。

また、AI・知能化技術の応用により成長の見込めるベンチャー企業への投資に特化したVCファンドを新設し、代表取締役を務める。

株式会社松尾研究所 取締役の金 剛洙氏に、日本企業が直面しているDX・AI推進の課題、AIが拓く未来、そしてDX・AIに関する人材育成のポイントについてお話を伺いました。

松尾研究所の事業内容とミッション

――はじめに、貴社の事業内容と、ご自身のこれまでのお取り組みについて教えてください。

当社はAIや機械学習技術の社会実装を推進し、企業のDX支援や技術コンサルティング、教育事業など幅広いサービスを提供しています。東京大学大学院工学系研究科の松尾・岩澤研究室とは、先端研究成果を実際のビジネスに展開するために密接に連携しており、研究と実務の架け橋となる取り組みを進めています。私は金融分野での経験を経て、2020年に松尾研究所に参画し、現在は取締役・経営戦略本部ディレクターとして、AI技術の社会実装を推進しています。

――貴社のミッションやビジョンについて教えてください。

当社は、松尾・岩澤研究室と“大学発の先端技術で日本の産業力を上げる”というビジョンを共有しています。

それを実現するため、アカデミアで生まれるさまざまなAI技術を社会に実装していく役割を担っているのが当社になります。

さらに、大学で技術を学んだ人材が現場で活躍できるような実践の場を提供する活動も行っています。

活きた技術を世の中に提供する経験をもったエンジニアを育て、必要に応じて起業の支援も行い、結果として日本全体の産業競争力が上がっていく―。そんな好循環を生み出したいという想いをもち、この事業を展開しています。

産業界の現状と“日本型DX”の課題

――日本の産業界全体のDX・AI活用の現状をどのように見ていますか?

現状としては、至る所に課題があると考えています。

例えば、雇用が柔軟なアメリカや中国では新しい技術が求められると、専門的な技術や知識をもつCDO(Chief Digital Officer)やCAIO(Chief AI Officer)をヘッドハントして、迅速にチームを立ち上げることができますし、不要になれば部署そのものをすぐに解体することも可能です。

しかし、多くの日本の大企業は同じようにはできません。参入や撤退のスピード感は海外より遅く、せっかくCDOやCAIOといったポストを設置しても、専門知識をもっていない人が担当することも少なくありません。これは日本の根本的な課題だと思います。

加えて、AI人材も不足していますし、一般のビジネスパーソンのIT・AIリテラシーもまだまだ足りません。要するに、雇用の流動性が低いことに加えて、全員がリスキリングを求められる二重苦、というのが現状だと認識しています。

さらに、日本型システム開発でありがちな“※SIer任せ”も課題と言えるでしょう。ユーザーである企業側の要件定義力が不足しているため、せっかくAIを導入しても、「精度は十分でも、実務では十分に活用されない」というケースが少なくありません。

※SIer(エスアイヤー)とは、「システムインテグレーター」の略称

――その状況下で、経営層と現場、それぞれの役割・求められるマインドセットは?

新しい技術が勃興している今、誰もがベストプラクティスが分からない中で模索している状態ですから、現場の役割はボトムアップでAIやDXを推進し、小さなPDCAを早く回すことが求められています。そして経営層はそれを“止めない” ように心がけることが大切です。

また、海外のように社内の組織や人材の流動性を高めることは難しいですから、アウトソーシングをいかに賢く使うか、すなわち「発注力」も大切です。それを高めるには、AIベンダーやSIer と対等に会話できるだけのリテラシーが必要になります。

つまり、これから経営層や管理職層に求められることは、AIを使った意思決定と発注力をもち、正しいベンダーと正しいプロジェクトを進めることだと思います。

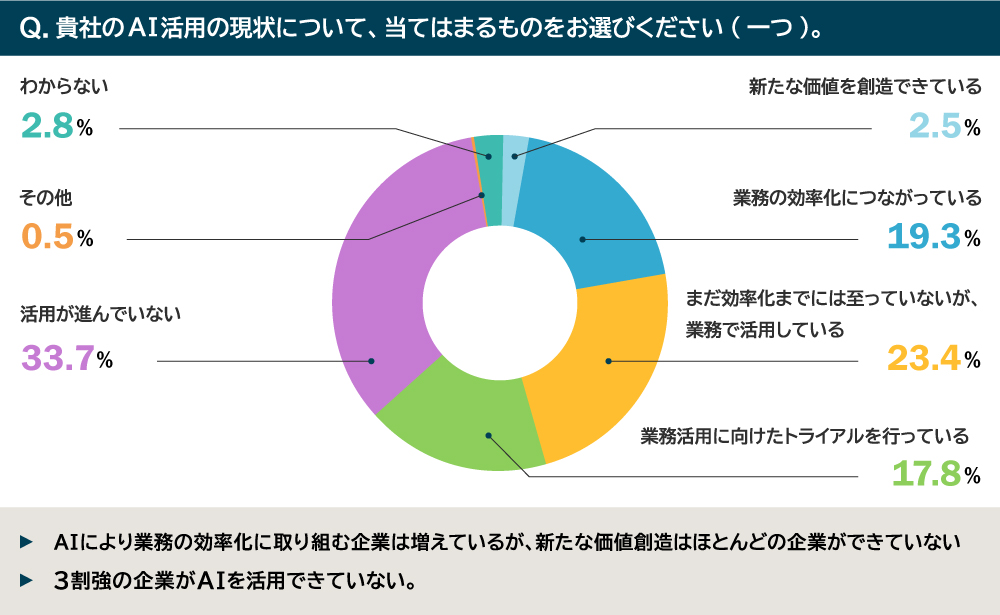

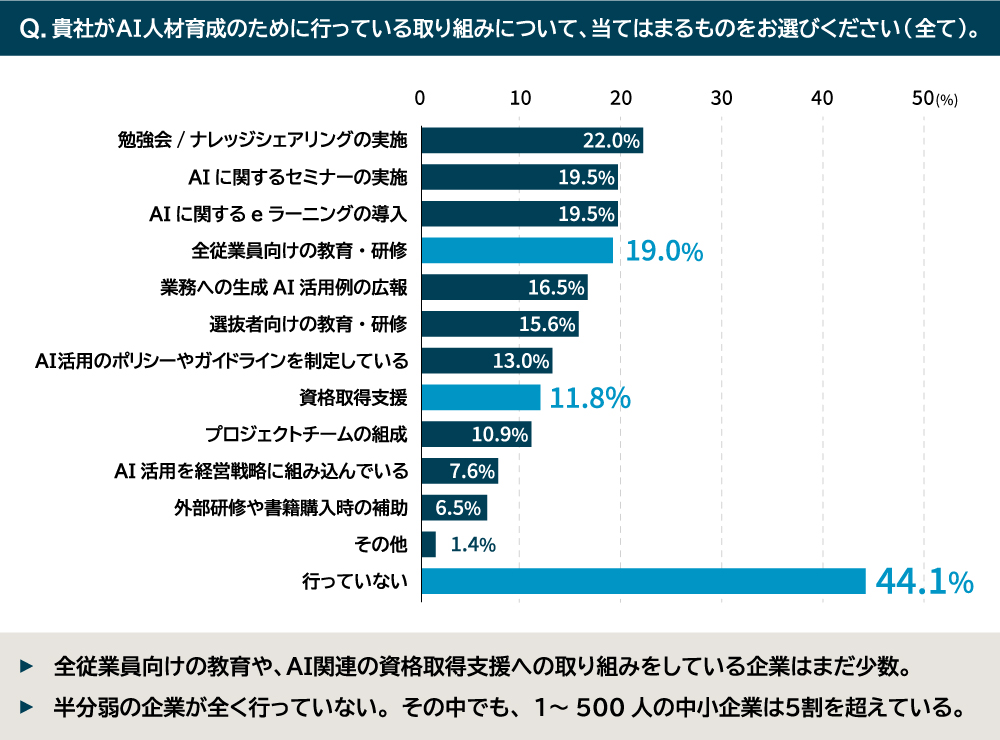

日本企業のAI活用の状況

出典:日本の人事部 人事白書2025

人材育成―「実際にやってみる」のインパクト

――DXやAI活用のための教育、人材育成のポイントは何でしょうか?

私は“まず触ってみる”ことが一番大事だと思っています。特に現在であれば、生成AIを使って業務を効率化してみるのがよいと思います。

翻訳やメールのドラフト作成にとどまっている人も多いのかもしれませんが、一歩進んで、例えば、業務アプリケーションのデモをつくってみることをおすすめします。今は、自然言語で指示を出すだけでつくってくれるサービスも数多くあって、技術的なハードルはとても下がっています。自分でつくれた原体験が“AI活用が自分にもできるかも”という自信や納得感につながっていくのです。

会社はこれを、リーダー層に限らず、若手社員や新入社員にも積極的に促すとよいでしょう。特に若手は便利だと思えば勝手に使い始めますから、まず試してもらうこと。その上で、現場でプロトタイピングできる機会を設けて、成果をチームで共有する。こうした動きが社内に根づけば、管理職層も自然と巻き込まれていきます。

実際、ある企業で社内用の生成AIを導入したところ、一番使っていたのは新卒1年目と2年目でした。上の世代が「使い方が分からない」と聞いても、若手が「教えるよりまず触ってみなよ」と返す場面もあったとか。このような取り組みを続けていけば、オセロで白が黒にひっくり返るように、いずれマジョリティがひっくり返る。新しい層が増えれば、組織の環境も変わるはずです。

そして経営層は、たとえ理解できない部分があっても、このような動きを止めないことが大切です。

資格制度のねらいと実際

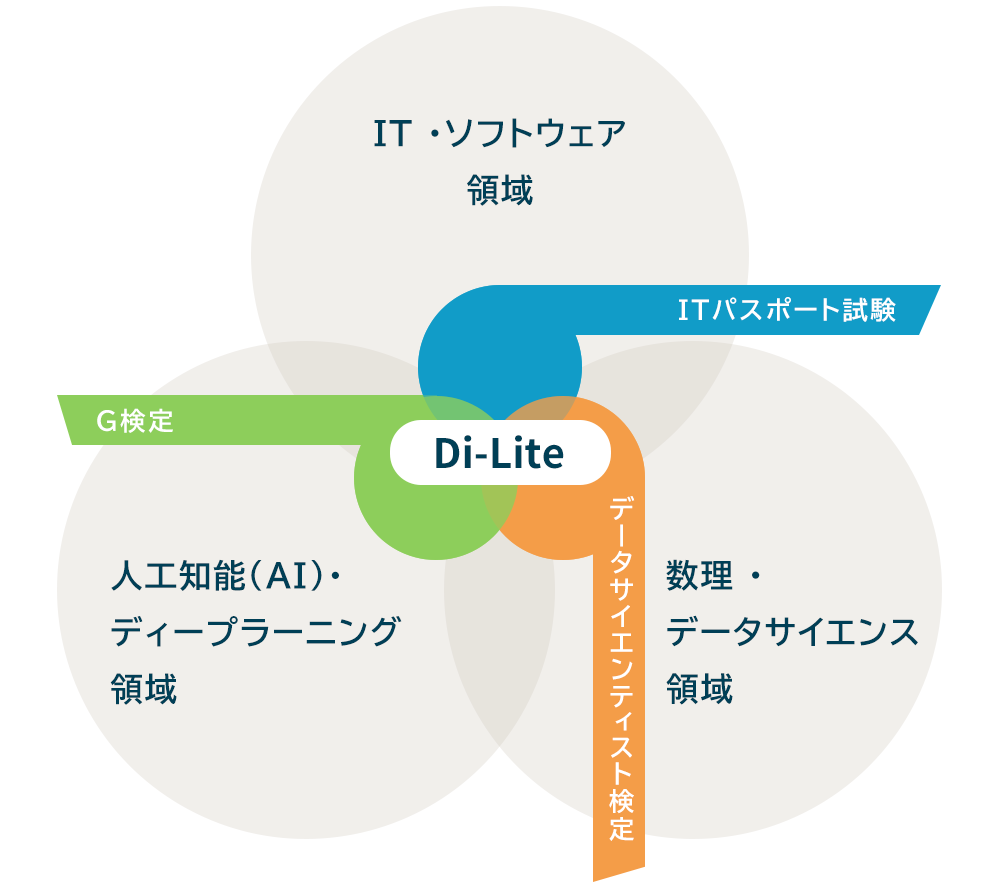

――デジタルリテラシー協議会がDi-Liteとして推奨している3つの資格、「ITパスポート試験」、「G検定」、「データサイエンティスト検定」といった資格や、それぞれの資格の対象層をどう見ていますか?

管理職の登用要件にG検定の資格取得を必須とする会社があるなど、社会的に資格取得を推進する動きが高まっていることを感じます。これは、資格試験が、学んだ内容に価値があるだけでなく、社員の意識を変えるきっかけや、DX推進の指標として活用できること、取得状況が組織の方向性を示す旗印になることが理由だと考えています。

また対象としては、若手から管理職、専門部隊まで幅広く活用できると思います。

そのため、組織に合いそうな資格の取得を、組織主導の教育の一部に導入することができれば、少なくない副産物が自然とついてくるのではないかと思います。

日本ディープラーニング協会(JDLA)ではG検定・E資格の合格者が参加できるAIコミュニティ「※CDLE」を運営しているのですが、そのようなコミュニティで情報交換することもとても意義があると思います。企業にとっては、ネットワークの構築や、最新情報や生の情報を得られる場というのは貴重かもしれません。

※JDLA(一般社団法人日本ディープラーニング協会)が実施する、G検定・E資格の合格者のみが参加できる、9万人を超える日本最大のAIコミュニティ。ディープラーニングの社会実装の日本代表として、社会を発展させるエバンジェリストたちが集まり、学び合い・アウトプットする場を提供している。

デジタルリテラシー協議会が推進するDi-Liteの3つの資格試験

出典:Di-Lite啓発プロジェクトサイト【公式】 (デジタルリテラシー協議会)

これからのAI・デジタル教育への展望とメッセージ

――AIは今後さらに発展していくと思いますが、これからAIを使う上で必要な能力やスキルは?

少し前までは、プロンプトエンジニアリングが重要だと言われていました。これは、指示を言語化する際の質が、AIのアウトプットの質を大きく左右していたためです。

しかし最近はAIが賢くなってきたため、プロンプトエンジニアリングの重要性が少し下がってきていると思います。最近の推論モデルは、使えば使うほど賢くなっていきますので、今後会社のあらゆる業務プロセスにAIが入ったとしても、細かいプロンプトを打つのではなく、ある程度曖昧な指示でも結果が出てくる方向に変わっていくことでしょう。結果、AIがだんだん透明化していく、つまり、存在はしているけれど我々がそこまで意識しなくてもサポートしてくれる存在になってくるはずです。そうなってくると、やはり大切なのが、恐れずに使ってみる力だと思います。

ただし、言語化するスキルが必要ない、というわけではありません。人でさえ、上司から指示を受ける際、曖昧な指示でも動ける人と明確に指示をしないと動けない人がいるように、AIも指示次第でアウトプットが変わります。前述の通り、曖昧な指示でも意図を汲んで動くようになる可能性はありますが、それでも明確に指示を出すことをおろそかにすることはできません。

また、AIには平均的なことを言う傾向があるという問題が残るでしょうから、平均からどれだけ逸脱できるかが人の価値になると予想します。人が肌身で感じる生の情報や、人でしか生み出せないイノベーションを生かしていくことが求められる時代になっていくと思います。

――最後に、企業の人事・教育担当者に向けてメッセージをお願いします。

まず、やりたい人にはとことんやらせてあげて欲しいです。資格取得もどんどん推奨することが大事だと思います。その姿勢は組織がDXやAIを推進しているメッセージになりますし、彼らの結果が評価の指標にもなると思います。さらに、彼らが旗を振ることで組織が自然と変わり、チャレンジを止めない姿勢が、ボトムアップ推進の起点にもつながります。

また、DX人材の育成が進んでいる企業をモニタリングし、自社のあるべき姿、目標とするラインを定めることも大切だと思いますので、セミナーやコミュニティのような場に積極的に参加されることをおすすめします。

最後に、繰り返しになりますが、AIは“恐れずに使うこと”が何より大事です。難しい用語や新しい仕事に不安を抱えず、“まずやってみる”。失敗を恐れずチャレンジさせ、現場と経営をうまく橋渡しする―。そんな組織が、これからのAI時代に最も強くなると思います。

(2025年7月3日 取材・撮影)

※掲載している内容は、取材当時のものです。

2026年度 通信研修総合ガイドのご案内

本記事は「2026年度 通信研修総合ガイド」特集として掲載されています。

2026年度の特集テーマは「多様な人材が自律的に活躍する組織づくり」 「日本のDX・AI時代をどう生き抜くか?」の2本立て

多様な価値観や働き方が広がる今、社員が自律的に活躍できる柔軟な組織づくりが求められています。「通信研修総合ガイド2026」では、組織活性化のためのキーパーソンやリーダーシップ、実践企業の事例を紹介します。また、DX・AI推進や人材育成の課題についても特集しています。