事例・コラム

プロフィール

-

毛利 亜紀子 氏

人事統括本部 人事企画部 人財育成課長入社後、沼津事業所の安全衛生業務を経験。

2001年に人事企画部に異動し、労務管理や福利厚生、健康管理、人財育成業務に従事。

2024年7月に人財育成課長に就任、現在に至る。 -

梅澤 侑来 氏

人事統括本部 人事企画部 人財育成課2024年に入社し、人事企画部にて新入社員研修などの階層別研修を担当。

また、通信教育制度の運営を担っており、若手としての視点を活かし、自己啓発の施策向上へ向けた取り組みを行っている。 -

鈴木 由美子 氏

人事統括本部 人事企画部 人財育成課 主任入社後、沼津事業所の総務・人事業務を経験。社会貢献活動の企画・運営をはじめ、幅広い業務に携わる。

2018年に人事企画部に異動し、研修・教育を担当。キャリア開発に関する取り組みなども担当している。

「人こそが価値創造の源泉」という考えを根底にもち、人と人とのつながりを大切に、技術教育や次世代人財育成など、計画的かつ多角的な人財育成を進める株式会社 明電舎。

人事統括本部 人事企画部 人財育成課の毛利様、鈴木様、梅澤様に、企業理念や人財育成方針、通信研修の活用方法などについてお話を伺いました。

株式会社 明電舎様 概要

株式会社明電舎は1897年創業の電気機器メーカーで、電力・交通・水処理など社会インフラを支える事業を展開。

国内外に40のグループ会社をもち、連結従業員数は約9,800名、単体では約4,100名。(2025年3月末時点)

社会インフラを支える明電舎の事業と理念

――はじめに、貴社の事業内容をお聞かせください。

――次に、企業理念について教えてください。

※ 明電舎=「電気の力で世の中を豊かにする」という志をもった仲間が集う場所

一人ひとりの成長を支える人財育成方針

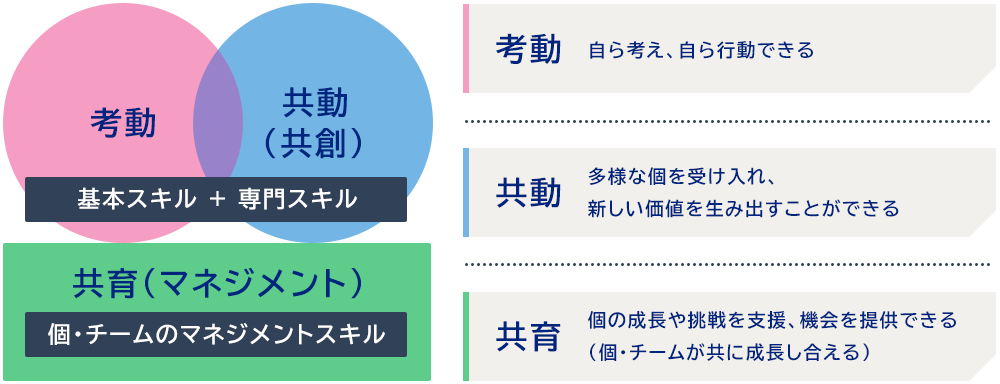

――人財育成方針や求める人財像について教えてください。

求める人財像

――中期経営計画を踏まえて、どのような人財育成の各施策を進めているのでしょうか。

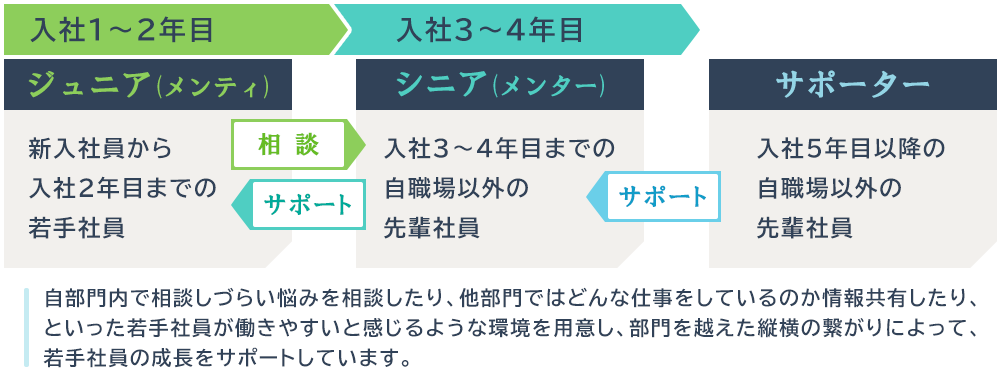

明電舎のメンター制度

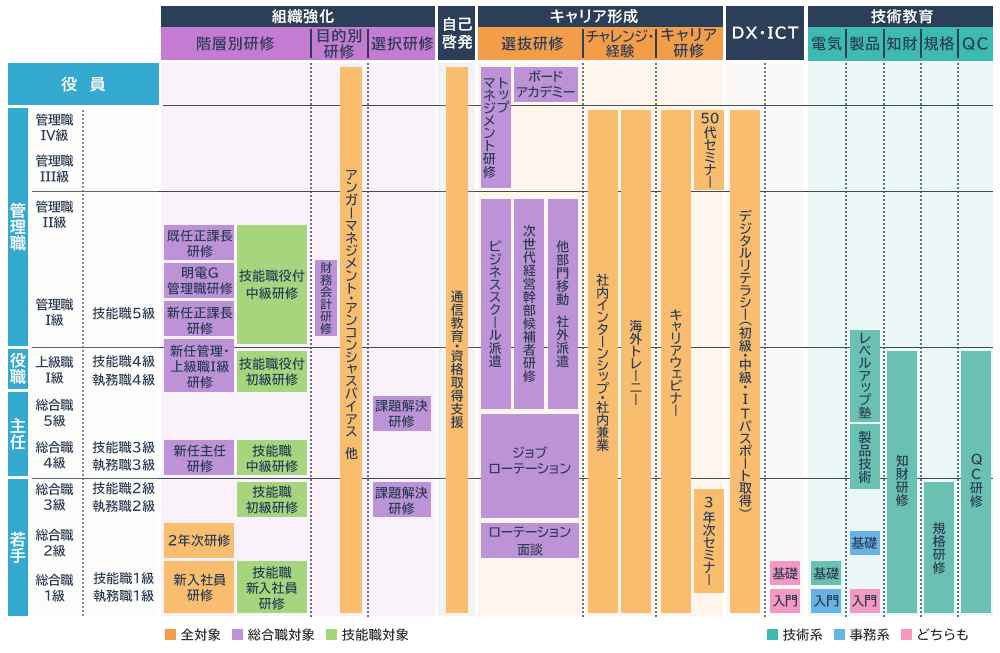

技術を高め、人間関係を深める研修体系

――従業員への教育施策について、教えてください。

明電舎の研修体系図

自律的なキャリア形成と学びを支える通信教育

――人財をとても大切にされている印象を受けました。そのような中で、通信教育の位置づけや活用について教えてください。

――自己啓発受講がほとんどということですが、受講状況や修了率はいかがでしょうか?

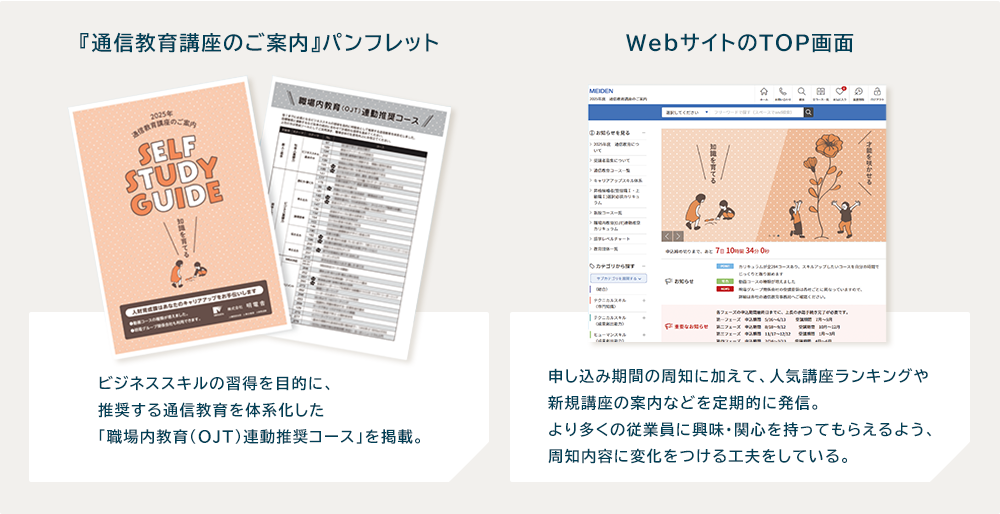

――受講人数、修了率、優秀修了率ともにとても高いと思います。何か工夫をされている点はありますか?

――本学の通信研修に関して、期待していることはありますか?

( 2025年7月31日 取材・撮影 )

通信教育受講者数向上の工夫

「人こそが価値創造の源泉」を会社が体現していることが従業員にしっかりと伝わり、それが通信教育の受講者数や修了者数、修了率にも表れているのだと感じました。

2026年度 通信研修総合ガイドのご案内

本記事は「2026年度 通信研修総合ガイド」特集として掲載されています。

2026年度の特集テーマは「多様な人材が自律的に活躍する組織づくり」 「日本のDX・AI時代をどう生き抜くか?」の2本立て

多様な価値観や働き方が広がる今、社員が自律的に活躍できる柔軟な組織づくりが求められています。「通信研修総合ガイド2026」では、組織活性化のためのキーパーソンやリーダーシップ、実践企業の事例を紹介します。また、DX・AI推進や人材育成の課題についても特集しています。