事例・コラム

このシリーズでは、⼈材育成の現場を数多く⾒てきた産能⼤のアドバイザーからのヒアリングを踏まえ、本当に効果的な人材育成施策に役立つ視点や考え方をご紹介します。 第3回は、産能大で長年組織の人材育成に携わってきた2人の専門家の対談から、今の時代に求められる「キャリア自律」についてお話します。

ヨシダ氏

人材育成におけるキャリアデザインの専門家。

ナカダ氏

組織の人材育成やマネジメントに関するさまざまな課題に日々向き合っている。

1. 「キャリア自律」とは何か?

かつて、「キャリア」というと「同一企業内での地位(肩書)獲得のプロセス」、という意味合いが強い言葉でした。 極端に言えば、これまでのキャリアをめぐる企業と個人の関係は、企業による社員のキャリアの一括管理が主流でした。もちろん入社した全員が上に登れるわけではありませんでしたが、社員は企業から与えられる階段を、おおよそ定められた時期に登ろうと考えればよかったのです。

しかし、その前提となる年功序列・終身雇用は多くの企業で維持することが難しくなり、さらに仕事人生が長期化する「人生100年時代」の現在、キャリアという観点から企業と個人の関係は大きな変化の時を迎えています。 そんな中、人材育成施策を考えるうえで注目されているのが、「キャリア」に「自律」(=自分の立てた規範に従って行動する)を加えた「キャリア自律」という考え方です。

2. なぜ今「キャリア自律」が求められているのか?

仮に4年制大学を卒業して70歳まで働くとすると、仕事人生は約50年。その間には、事業が転換(消滅)したり、新たなテクノロジーへの対応を求められたり、所属企業が買収(合併)されたりと、仕事内容や働き方が大きく変わる場面に直面することは避けられません。また、転職や副業、兼業など、個人の働き方の選択肢も増えていきます。キャリアパスは複線的になり、キャリアは個人と企業との協同デザインによるものへと変化していきます。

これは何も若手だけの問題ではありません。前回、シニア社員にまつわる問題を取り上げましたが、シニアになって大きな喪失感に見舞われる、会社の中での役割を見失ってしまう、という悩みも、こうした仕事の変化に起因するケースは多いと思われます。不確実性の高まった時代では、誰かが決めたゴールに向かって一直線に歩むのではなく、自らゴールを設定すること、そのゴールを何回も設定しなおすこと、設定したゴールに向かってその都度学び直すことが求められるのです。

3. なぜ企業が社員の「キャリア自律」を支援するのか?

4. 企業は個人のキャリア自律をどのように支援するべきか?

5. マネジメントスタイルは現状維持でいいのか?

企業が社員の自律的なキャリア開発を支援するためには、これまでの一括管理のマネジメントから、多様な能力を活かし育てるマネジメントへ移行する必要があります。そのためには職場を預かるマネジャー自身も、時代に適応した考え方を身に付け、マネジメントスタイルをアップデートしなければなりません。

マネジャーが育った時代と今とでは10年以上のタイムラグがあり、環境が大きく異なります。同期入社の中で最初にマネジャーに昇格するため、ひたすら組織の求めるノルマをこなしてきた……という方に「メンバーの多様性を大切にし、それぞれのキャリア自律を支援してください」と言っても戸惑うだけかもしれません。

しかし、それぞれ異なるメンバーの強みを一つの方向に向けて発揮させ、組織として成果を出すことはマネジャーの重要な使命です。そのためには、自分が若い頃に見てきたのと同じマネジメントスタイルでは対応しきれないでしょう。

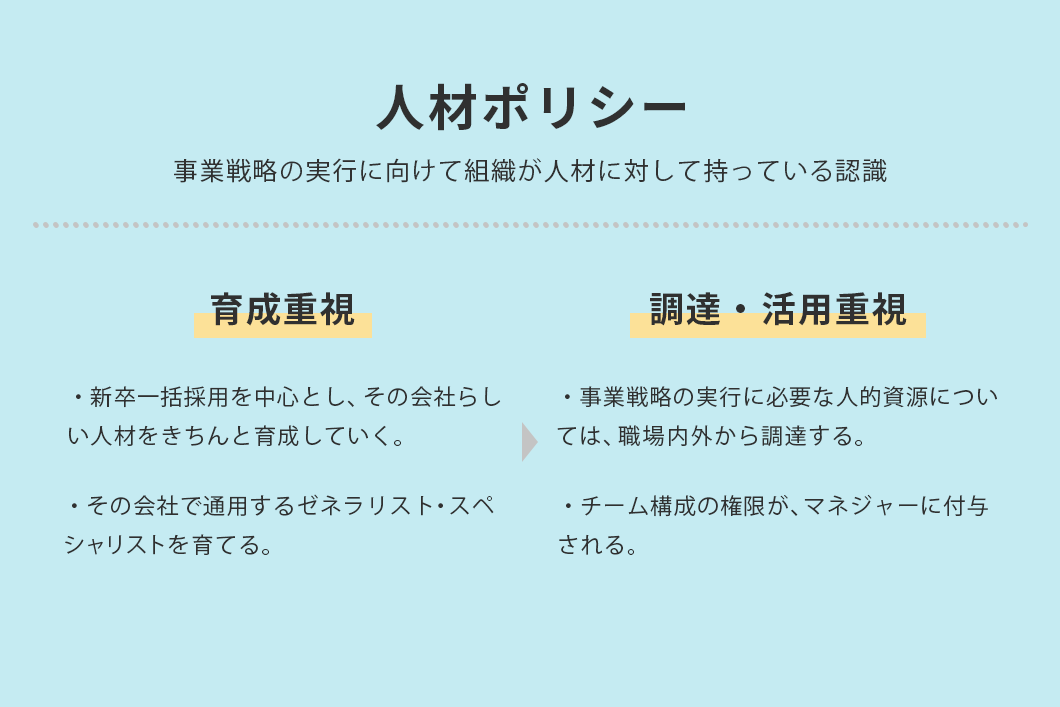

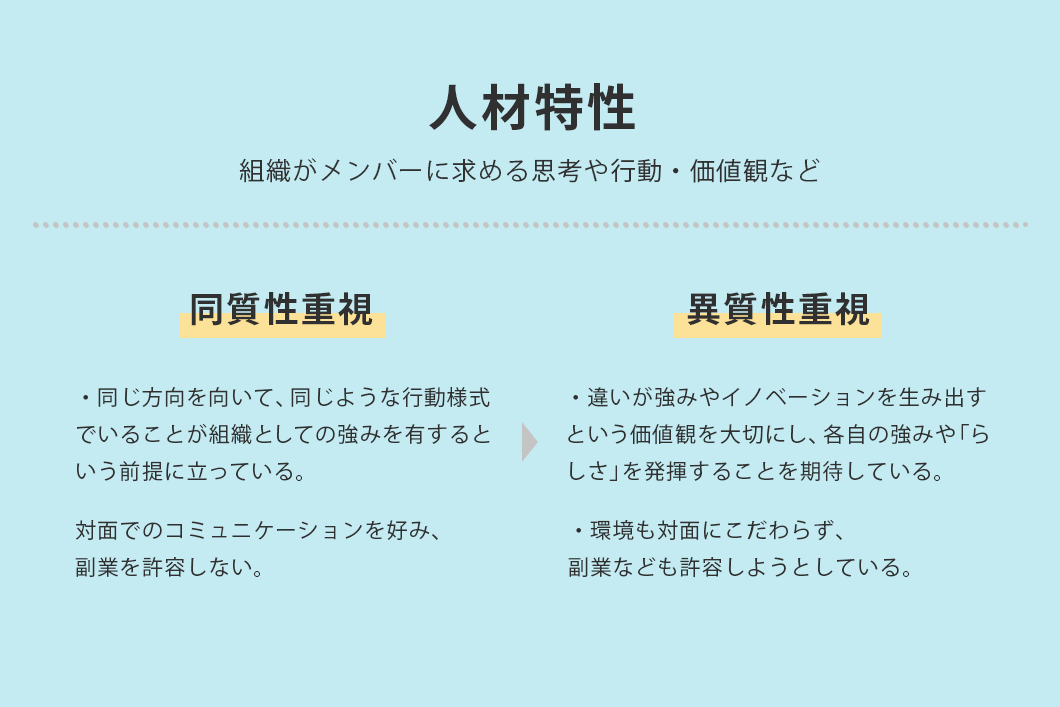

マネジメントに影響を与える大きな要因として、企業の『人材ポリシー』と社員の『人材特性』の2つが挙げられます。日本企業では従来、「育成重視」「同質性重視」のマネジメントが行われてきたといわれています。ある程度先が見通せる状況では、その会社らしい人材を画一的に育成することが大きな強みになりましたが、それだけでは変化を乗り越えていくことが難しくなってきました。これからは、多様な能力を重視し、イノベーションを生み出す「調達・活用重視」「異質性重視」のマネジメントが求められます。

時代の変化に適応する新たな考え方を知り、今、活躍できるマネジャーの育成実現を目指しましょう。

「キャリア自律」は企業と個人が双方で創り出すもの

キャリアは非常に広く、深いテーマです。社員の主体性・自律的の重要性が高まっていますが、個人の努力に任せず、企業と個人の双方がキャリア開発を進めていくことが大切です。管理職のマネジメント能力を高めるとともに、組織のしくみ・環境の整備からもアプローチする必要があるでしょう。

昨今、「人的資本経営※」の重要性がうたわれていますが、職場を離れて行う研修は、組織としての「人的資本」を棚卸し、その価値をさらに高めるための場ともいえます。より広い見地からの情報を得るためにも、本学のような外部団体の活用が有効だといえるでしょう。

※「人的資本経営」…人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方 (出所:経済産業省 「人的資本経営 ~人材の価値を最大限に引き出す~」 )