事例・コラム

プロフィール

-

最上 雄太 氏

株式会社IDEASS(イデアス)取締役 経営情報学博士多摩大学大学院 経営情報学研究科博士課程修了。博士(経営情報学)。

明治大学政治経済学部を修了後、大手IT企業で優秀営業に与えられる社長賞を5年連続で受賞、社長室経営戦略室長職を経て独立し株式会社IDEASS(現職)を創設。

主な研究テーマは組織行動論やリーダーシップ論。

著書に『シェアド・リーダーシップ入門』(国際文献社、単著)、『人を幸せにする経営』(国際文献社、単著)がある。 -

米井 隆

学校法人産業能率大学 経営管理研究所

マネジメント研究センター 主席研究員/総合研究所教授明治学院大学経済学部卒業後、立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科博士前期課程修了(経営管理学)。

株式会社セブン-イレブン・ジャパン、サントリーフーズ株式会社勤務を経て、学校法人産業能率大学経営管理研究所マネジメント研究センター主席研究員、総合研究所教授。

専門はワークショップデザイン。

著書に『テクニックに走らないファシリテーション 話し合いがうまく進む2つのセンスと3つのスタンス』(産業能率大学出版部、共著)などがある。

社会や組織の仕組み、人と人との関係性が複雑さを増す中で、1人のリーダーが引っ張る従来型のリーダーシップだけでは限界が見え、チーム全体の力をどう引き出すかが問われています。

本特集では、状況に応じて複数人がリーダーシップを発揮し合う「シェアド・リーダーシップ」について、専門家である最上雄太氏(株式会社IDEASS取締役)に、産業能率大学の米井隆主席研究員がその本質と実践のヒントを伺いました。

シェアド・リーダーシップとは

個性豊かなメンバーが互いに変化を与え合う

シェアド・リーダーシップとは

個性豊かなメンバーが互いに変化を与え合い、 一人ひとりが自律的にリーダーの役割を担うことで、 チームが機能する状態であり、関係を指す

出典:最上雄太(2022)『シェアド・リーダーシップ入門』

シェアド・リーダーシップはどの組織にも起こり得る

シェアド・リーダーシップが生まれるきっかけ

発生の鍵はダイアローグ(対話)と心理的安全性

ダイアローグの継続により、課題を自分ごと化できるように

ダイアローグの起点は、リーダーの自己開示と覚悟

感情の共鳴からメンバーの姿勢が変わる

シェアド・リーダーシップの変容プロセス

出展:最上雄太(2022)『シェアド・リーダーシップ入門』

シェアド・リーダーシップを途切れさせないために

「メタ視点」での支援と客観的視野の重要性

(2025年5月27日 取材・撮影 )

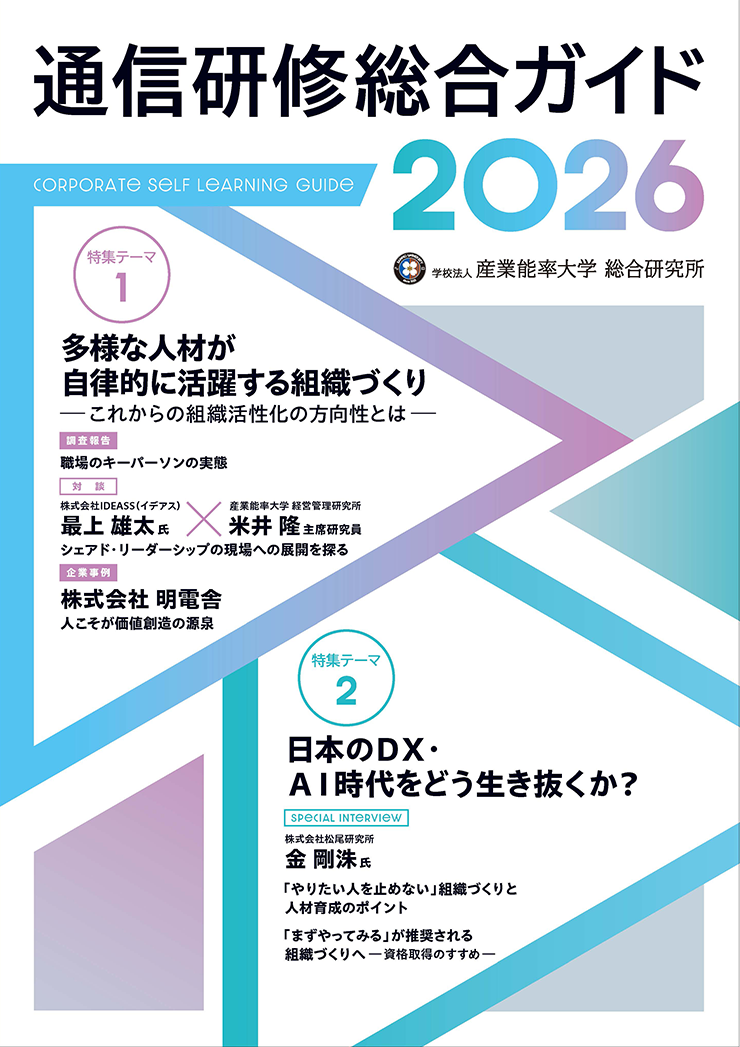

2026年度 通信研修総合ガイドのご案内

本記事は「2026年度 通信研修総合ガイド」特集として掲載されています。

2026年度の特集テーマは「多様な人材が自律的に活躍する組織づくり」 「日本のDX・AI時代をどう生き抜くか?」の2本立て

多様な価値観や働き方が広がる今、社員が自律的に活躍できる柔軟な組織づくりが求められています。「通信研修総合ガイド2026」では、組織活性化のためのキーパーソンやリーダーシップ、実践企業の事例を紹介します。また、DX・AI推進や人材育成の課題についても特集しています。