事例・コラム

この記事は、書籍「 テクニックに走らないファシリテーション 話し合いがうまく進む2つのセンスと3つのスタンス (産業能率大学出版部刊行)から内容を一部引用し再編集しています。

ファシリテーションとは何か

みなさんは、「ファシリテーションって何ですか?」とたずねられたらどのように答えますか?

「会議を進行すること」「プロジェクトを先導すること」など、色々な場面が思い浮かぶかもしれません。本記事では、「ファシリテーション」を以下のように定義します。

「ファシリテーション」とは、人が目的を持って集まって話し合う場面において、その場面が実り大きな時間になるとともに、きちんと物事が前に進むように促す働きかけのこと。

経営環境の不確実性が増している今、多くの企業がめまぐるしい変化に適応するため、人材の多様化を進めています。女性の活躍推進、高齢者の積極的な活用や外国人の採用など、一緒に働くメンバーの価値観や考え方が異なる状況の中で、ファシリテーションの巧拙が企業の業績を左右するかもしれません。このような難しい状況においても、しっかりと話し合いやプロジェクトを前に進め、かつ参加メンバーが何らかの収穫や充実感・納得感を得られるように働きかけていくことが、ファシリテーションであると考えています。

問題がたくさんあるからこそ、ファシリテーターが求められます。またファシリテーターに期待される役割自体も、場の目的に応じて変化します。本記事では、そのような企業活動において重要な要素となるファシリテーター、特にファシリテーションが上手い人、いわゆる「ちゃんとうまい」ファシリテーターになるために磨くべきセンスについて解説します。

「ちゃんとうまい」ファシリテーターはテクニックから入らない

筆者はファシリテーションのプロとして、様々な企業や組織におけるファシリテーションの実態を見聞きするとともに、主に研修やコンサルティングの現場で実際にファシリテーター役を担ってきました。「ちゃんとうまい」とは、プロの目から見た判断基準をもとに、ファシリテーターとして満たすべき要素を盛り込んだ姿のことです。

「ちゃんとうまい」ファシリテーターになるためには、テクニックだけに走らず、話し合いの場でファシリテーターの思考の精度を高める「2つのセンス」と思考の基礎となる「3つのスタンス」を磨くことが重要です。本記事では2つのセンスのうち、「目利きのセンス」について解説します。

ファシリテーターの思考回路と「センス」「スタンス」

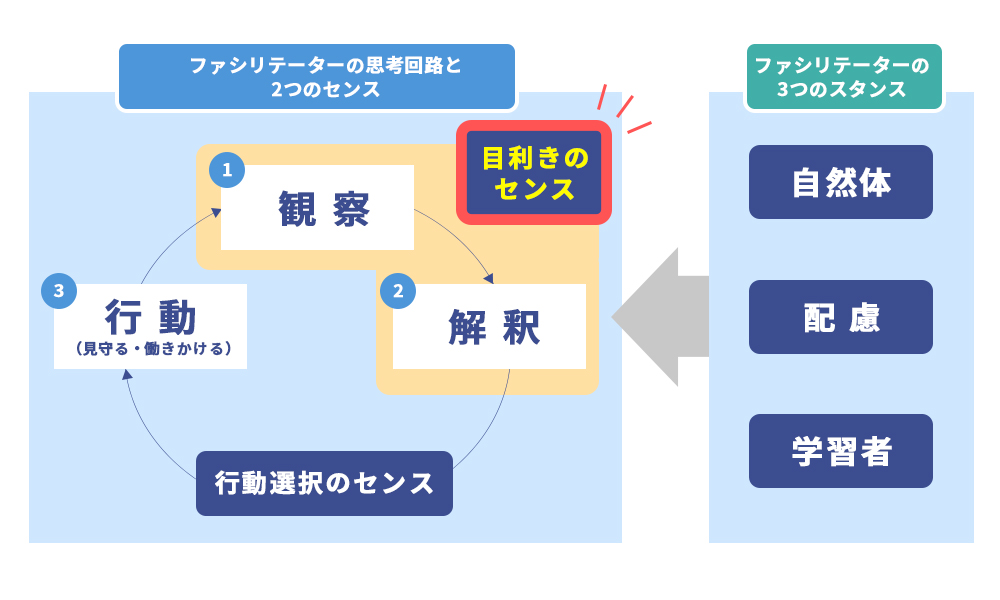

ファシリテーターは図のような思考と行動の各所で、2つのセンスを適宜活用しながら話し合いの流れをつくる。

話し合いや会議進行の様々な場面でファシリテーターは、「さぁ、この状況をどうしようか。」と考えながら色々なアプローチを選択しています。たとえば議論がかみ合っていないと感じれば、論点をまとめてみたり、集中力を欠いた状況で休憩を提案したり、といった具合です。それらの思考回路を整理してみると、①「観察」→②「解釈」→③「行動」と表現できます。 「観察」とは、目の前の事象を客観的に見ること。ファシリテーターは参加者の発言や行動、表情、仕草、室温など様々な事象を観察しています。

それからファシリテーターは観察に「解釈」を加えることで、物事の意味を受け手側から理解します。そして、次にどのような行動を取るか、「意思決定」を行います。ファシリテーターの行動を大きく分けると「この状況を見守る」か、「ファシリテーターとして何か働きかけをする」のどちらかです。ファシリテーターは、話し合いの場で「観察」→「解釈」→「行動」の思考回路を絶えず繰り返し実践しています。「ちゃんとうまい」ファシリテーターは、この思考回路をうまく回せる人、ということになりますね。 そして、これらの思考の精度を高めるのが「目利きのセンス」と「行動選択のセンス」です。

ファシリテーターが磨くべき「目利き」のセンス

先述の「観察」や「解釈」を上達させるためには、まず「目利き」のセンスが求められます。ファシリテーションに関する書籍やセミナーでは、話し合いの場における働きかけのための様々なテクニックが紹介されています。しかしそれらのテクニックを実際に使用するタイミングを誤ると、そのテクニックはむしろ話し合いの場に悪影響を及ぼしたり、ファシリテーターへの信頼を失うことになります。働きかけをする判断の精度を高めていくためには、良質な観察と良質な解釈をもつ「話し合いの目利き」であることが必要です。話し合いの目利きに求められる役割は以下の4つです。

「話し合いの目利き」に求められる4つの役割

| 場の目利き | 話し合いの目的を把握し、今この場では何が起っているのか注意深く観察し、自分なりに状況や今後の展開を推察できること。 |

|---|---|

| 話の目利き | 参加者の発言や、やり取りの要点を理解し、その話の価値判断ができること。 |

| 意図の目利き | 参加者の言動・ふるまいの背景にある意図に着目し、様々な観点から参加者の真意やねらいについて推察できること。 |

| 感情の目利き | 参加者の心の機微に着目し、今この場にはどのような感情がうごめいているのかについて推察すること。 |

「目利き」のセンスは、日頃の心がけで磨くことができる!

目利きのセンスは役割から見ると多岐にわたりますが、日常生活のふとした心がけで磨くことができます。

それぞれの目利きのポイントごとにご紹介しますので、ぜひ実践できるものからチャンレジしてみてください。

1.「場の目利き」になるために

(センスが磨かれる場面)

- 話し合いなどやり取りを記録する

- サッカーのミッドフィルダー、野球のキャッチャー、バレーボールのセッターなど、団体スポーツのゲームメーカーの経験

- 焼肉、鍋奉行

- 司令塔に注目しながらのスポーツ観戦

- 戦略・恋愛・育成などのシミュレーションゲーム

2.「話の目利き」になるために

(センスが磨かれる場面)

- 討論番組で上記のポイントを意識しながら視聴する

- 会議の場で、結論が出る前に通りそうな意見やアイデアの目星をつけておき、結果と照らし合わせる

3.「意図の目利き」になるために

(センスが磨かれる場面)

- 推理小説やミステリードラマなどで意図の引き出しを増やし、意図の存在や多様さを意識する

- インタビューや書籍、記者会見やSNS投稿などの「後日談」から「意図の実際」を読み解く

4.「感情の目利き」になるために

(センスが磨かれる場面)

- 推理小説やミステリードラマなどで意図の引き出しを増やし、意図の存在や多様さを意識する

- インタビューや書籍、記者会見やSNS投稿などの「後日談」から「意図の実際」を読み解く

「どうしようかな?」から始まる「行動選択」のセンス

先述した通り、ファシリテーターは常に話し合いの場の中で「観察」→「解釈」→「行動」の3つのプロセスをまわし続けています。この思考プロセスの中で「解釈からどのような行動を選び取るのか?」にもファシリテーターのセンスが現れます。

ファシリテーターにとって大切なのは、メンバーが自分たちで物事を前に進められるよう尊重することです。

ファシリテーターの提案は、メンバーの背中をそっと押してあげるような働きかけを意味します。ではどのように背中を押してあげればいいのでしょうか?この続きは、書籍「テクニックに走らないファシリテーション」で詳しく解説されています。目利きのセンスを磨くと同時に求められる行動選択のセンス。そしてそれらを有意義な働きかけに発展させる「3つのスタンス」とは?

話し合いをうまく進めたい、実りあるミーティングをしたいと考えているビジネスパーソンにぜひ読んでいただきたい一冊です。

このコラムは、書籍「テクニックに走らないファシリテーション」から引用・編集しました。

テクニックに走らないファシリテーション 話し合いがうまく進む2つのセンスと3つのスタンス

コンサルタント、研修講師、研修開発担当者として企業でファシリテーションの指導を実践してきた専門家3名が、さまざまな「話し合い」の場を通して見えてきた世界を言語化した、ファシリテーター必読本。本記事をさらに掘り下げた内容のほか、押さえるべき基本技術やオンライン会議やシーン別のファシリテーション実践についてもわかりやすくまとめたオススメの一冊です。

編著者: 米井隆・岩元宏輔・森格・蔵田浩

サイズ: A5/ページ数: 224

価格: 1980円(本体1800円+税10%)