事例・コラム

プロフィール

-

石崎 晴義 (Ishizaki Haruyoshi)

産業能率大学総合研究所 マーケティング部 マーケティングセンター長EU Business School(EU経営大学院、前 ヨーロッパ大学)にて経営学博士課程修了。博士(経営学)。人事・教育に関するアドバイザー職を経験後、現職。組織行動に関する調査研究・広報に携わる。

主要論文に「リーダーシップスタイルとフォロワー間の関係が文脈的パフォーマンスに与える効果の研究」(説得交渉学研究)1、「人的資源管理が中間管理職の仕事意欲と学習行動に与える効果」2など。

※所属・肩書きは掲載当時のものです。

企業の持続的な成長と競争力の維持は、多くの優秀なマネジャーによって支えられています。そのマネジャーがいかにして自身のポテンシャルを最大限に発揮し組織全体をリードするか。これは企業が持続的な成長を遂げるために常に考えていかねばならない課題でしょう。

この記事では、2023年に本学がHR総研(Profuture株式会社)と共同で実施した「ミドルマネジャーの人事実態調査2023」の調査結果と分析結果をもとにマネジャーの能力を最大限に発揮させるには何が必要なのかを考察します。

なお、分析についての詳細は以下のとおりです。

『ミドルマネジャーに対する人事制度や人事の支援施策が、ミドルマネジャーの意欲や能力に与える影響』を確認するために、当調査データを用いて因子分析と重回帰分析による分析を行いました。

因子分析

質問項目間で相関が高いものをまとめて共通の要因を探る分析手法です。因子負荷量の値が大きいほど各因子との関連度が大きいことを意味します。

重回帰分析

複数の独立変数を用いて、1つの従属変数を予測または説明するための分析手法です。その独立変数が従属変数に与える影響が大きいことを意味します。

今回は、人事の支援施策、人事制度の各因子を独立変数に、マネジャーの学習・能力・意欲の因子を従属変数に投入しました。

※この記事は、「ミドルマネジャーの人事実態調査2023」の内容を一部抜粋、再編集したものです。

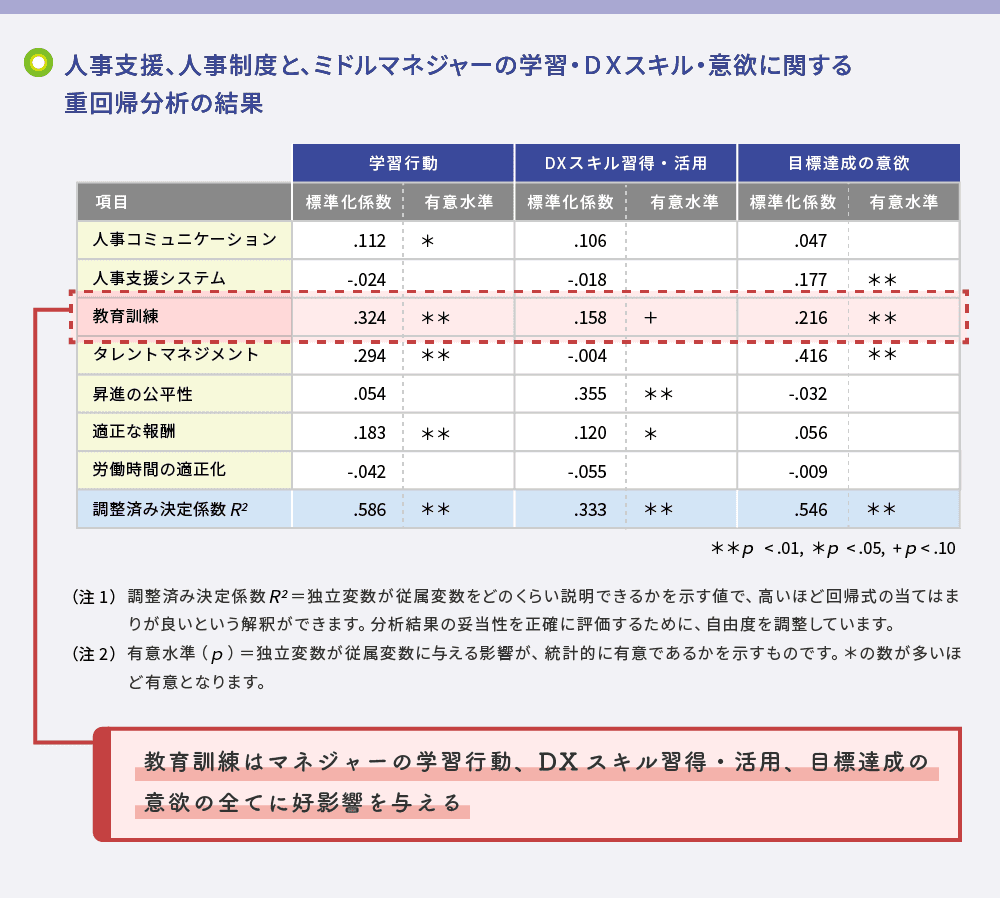

教育訓練の重要性

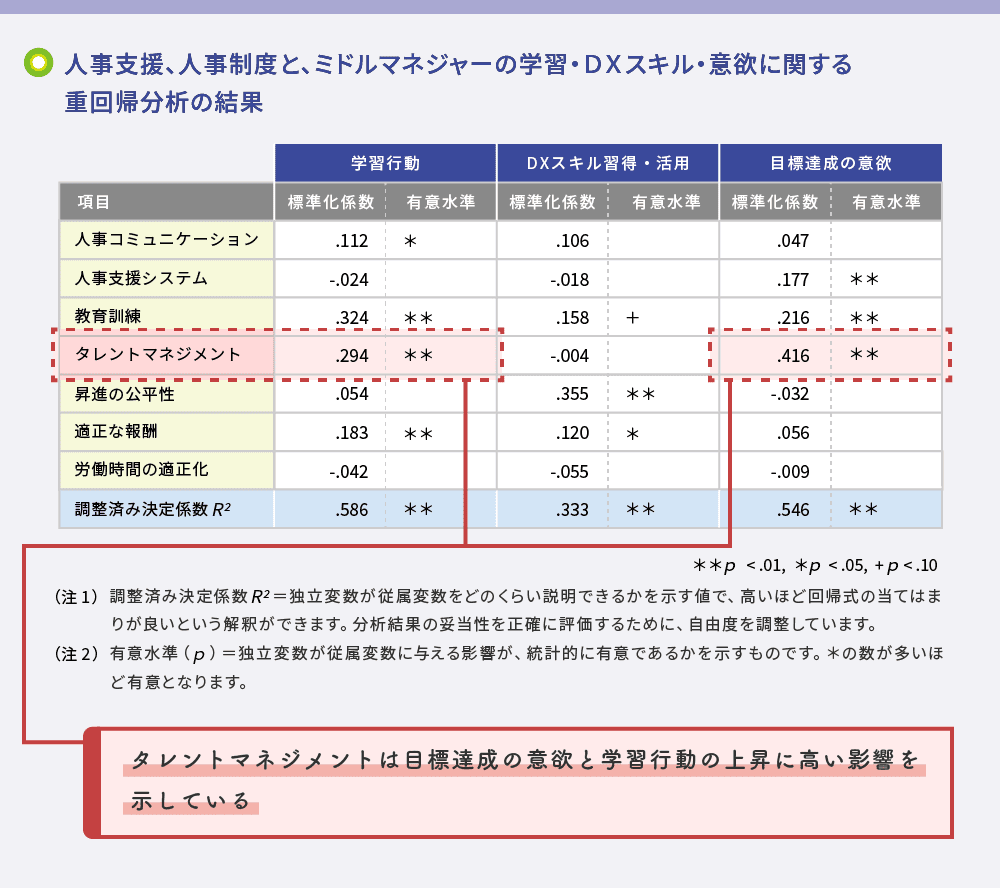

本調査の重回帰分析では、教育訓練はマネジャーの学習行動、DXスキル習得・活用、目標達成の意欲の全てに好影響を与えることが分かりました(表1)。

このことから、教育訓練はマネジャーのパフォーマンス向上の重要な要因となると考えられます。

表1

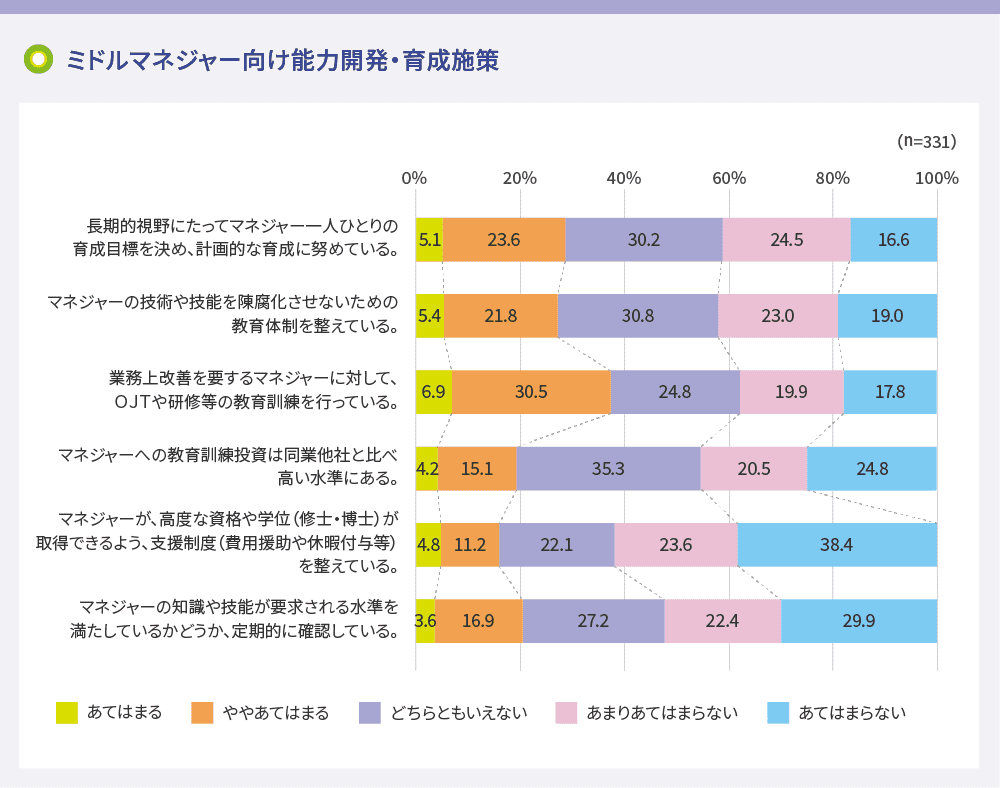

しかし、「ミドルマネジャー向け能力開発・育成施策」に関する調査(表2)では、全項目で否定的回答の割合が肯定的回答を上回る結果となり、企業によるマネジャーの能力開発は十分とは言えない結果となりました。自由回答でも教育訓練を問題にあげる声は多く、予算を含むリソースの不足によるマネジャー向け教育の不足や、教育内容が一律的で個々人の課題に即していないという指摘がありました。

表2

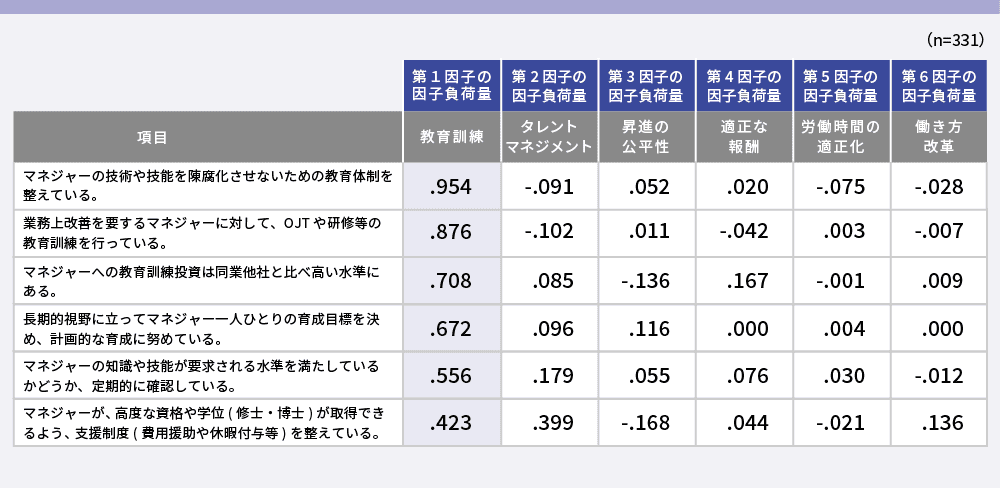

また当調査による因子分析では「業務上改善を要するマネジャーに対して、OJTや研修等の教育訓練を行っている」も高い因子負荷量を示していました(表3)。ここで注目したいのが、「業務上改善を要する」とあることです。つまり、マネジャー個々人の能力開発課題に応じた柔軟な教育が効果的であると言えます。昇格者研修等の一律的な教育だけでなく、OJT、OFF-JT、自己啓発支援を含むマネジャーへの柔軟な教育体制の整備が必要と考えられます。

表3

タレントマネジメントの効果

また、重回帰分析では、タレントマネジメントは目標達成の意欲と学習行動の上昇に高い影響を示しており、マネジャーのパフォーマンス向上の重要な要因となると考えられます(表4)。

表4

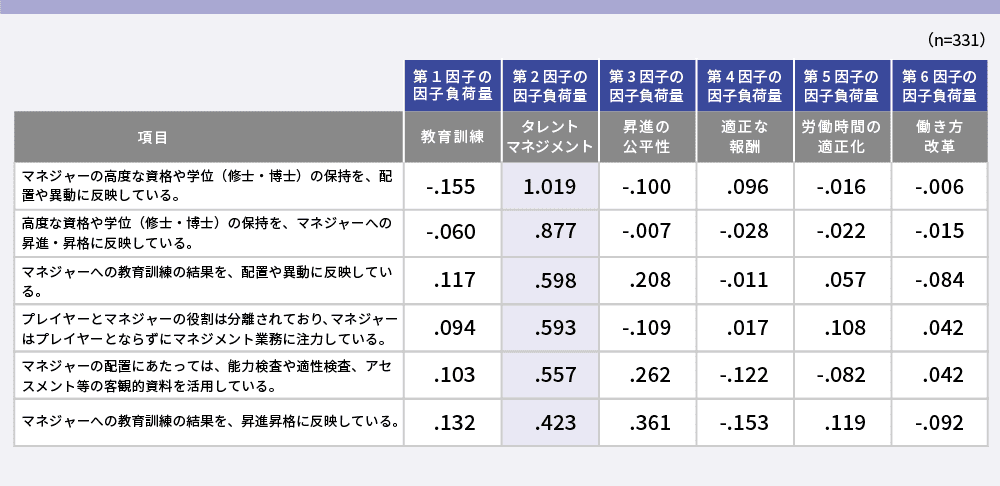

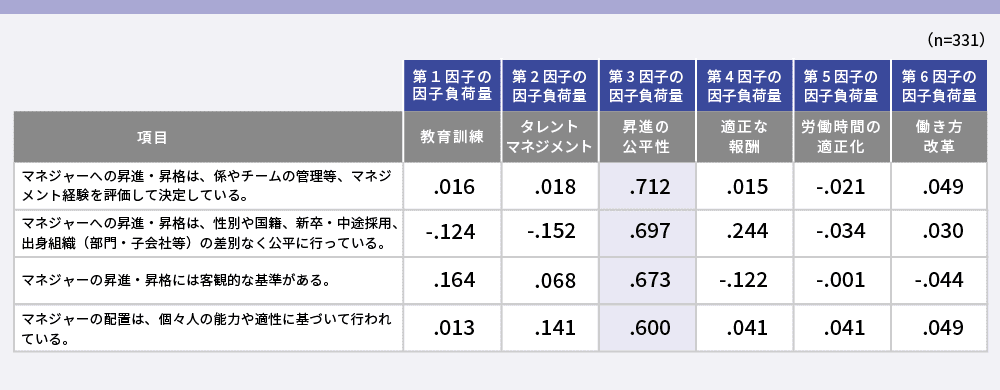

タレントマネジメントのうち、因子負荷量の高い上位2項目は、「高度な資格や学位(修士・博士)の保持を、配置や異動に反映している」と「高度な資格や学位(修士・博士)の保持を、昇進昇格に反映している」でした(表5)。高度な資格や学位に基づく任用は、マネジャーのパフォーマンス向上に寄与する可能性が高いと考えられます。

表5

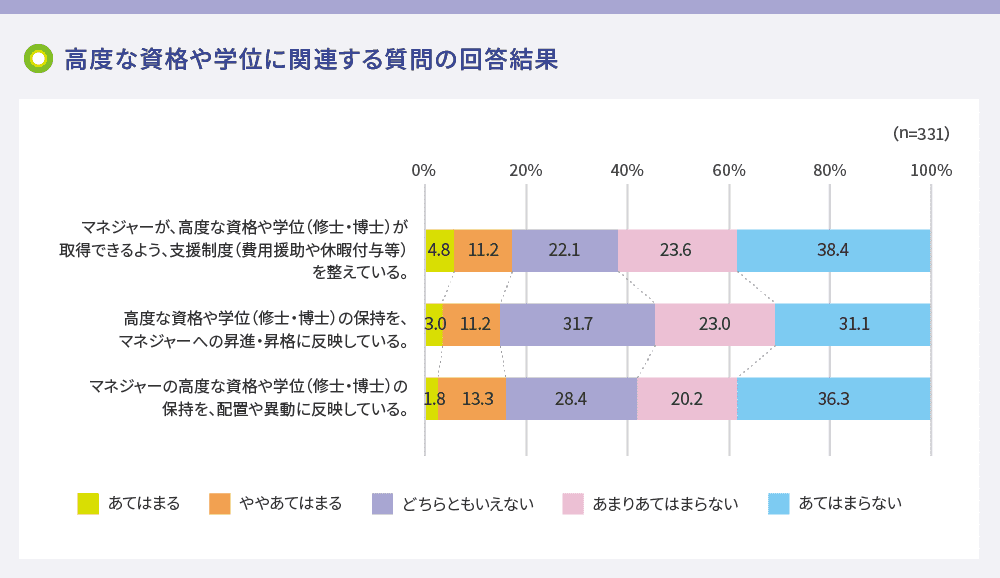

しかし調査からは、高度な資格や学位に関連する項目は、教育訓練(取得支援)、昇進昇格、異動、配置の反映のいずれにおいても際立って低い結果(表6)となっており、人事に活用できていない状況が明らかになりました。専門的な学習に取り組む意欲に、業務に支障があるからと蓋をかけてしまうことや、高い専門性を持つマネジャーが能力を発揮する場を与えられず埋もれてしまっていることはないでしょうか。博士等の専門人材の活用は人的資本経営でも提唱され、日本の産業界の課題とされています。高度専門人材を企業に競争力をもたらす源泉として、処遇を改善し、取得を支援し、配置や昇進昇格に活かす、戦略的な人事が求められています。

表6

昇進の公平性

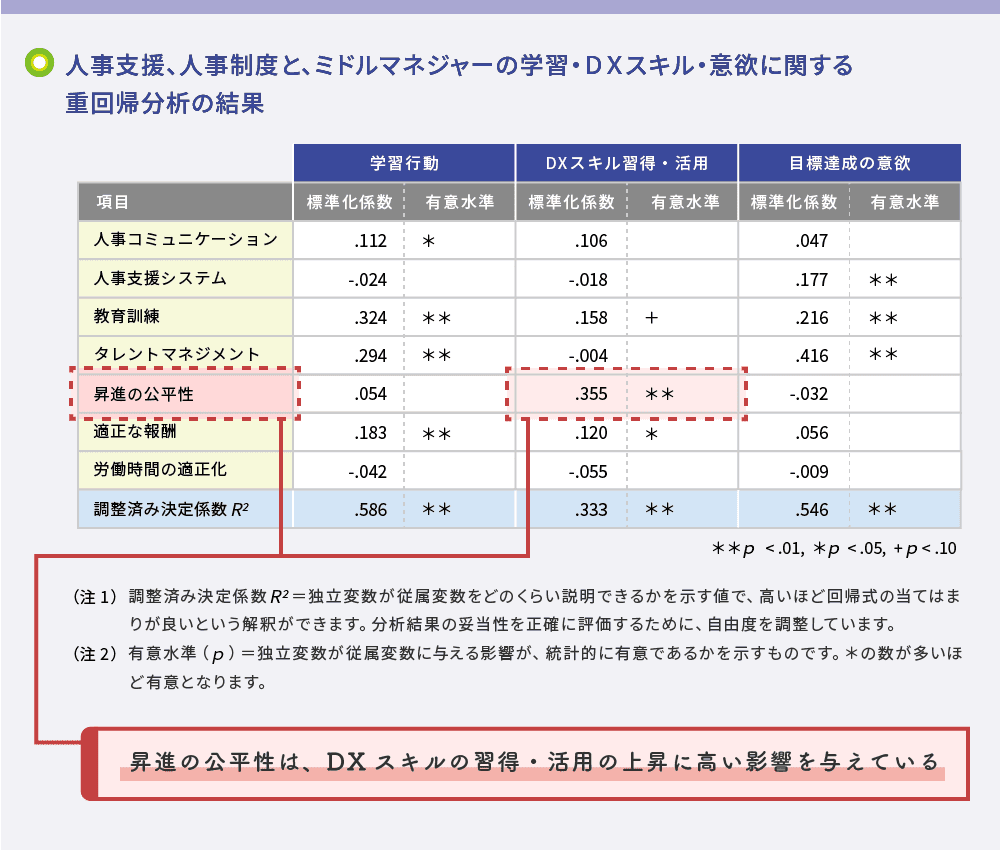

昇進の公平性は、DXスキルの習得・活用の上昇に高い影響を与えていました(表7)。

表7

恣意性なく客観的な基準によって昇進・昇格の人事を行うことが、DXスキルのような新しいスキル習得へのモチベーションにも繋がると考えられます。因子分析では、客観的基準の他に「マネジャーへの昇進・昇格は、性別や国籍、新卒・中途採用、出身組織(部門・子会社等)の差別なく公平に行っている」も高い因子負荷量を示しました(表8)。

「マネジャーへの昇進・昇格は、差別なく公平に行っている」は当調査では肯定的回答が多い結果となりましたが、世界経済フォーラム※の報告による2023年のジェンダー・ギャップ指数では日本は過去最低の146か国中125位であり、女性管理職比率の低さは133位と特に下位にあることから、当調査結果とのギャップが際立っています。意図的な差別だけではなく、プレイヤーとマネジャーの兼務による過重労働など、女性が管理職のキャリアを志向しづらい環境の改善も含めた、真の公平性の確保が求められます。

表8

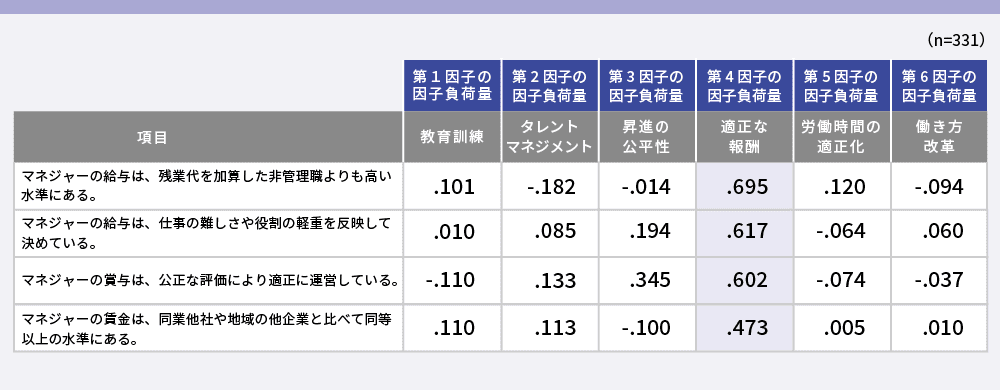

適正な報酬の重要性

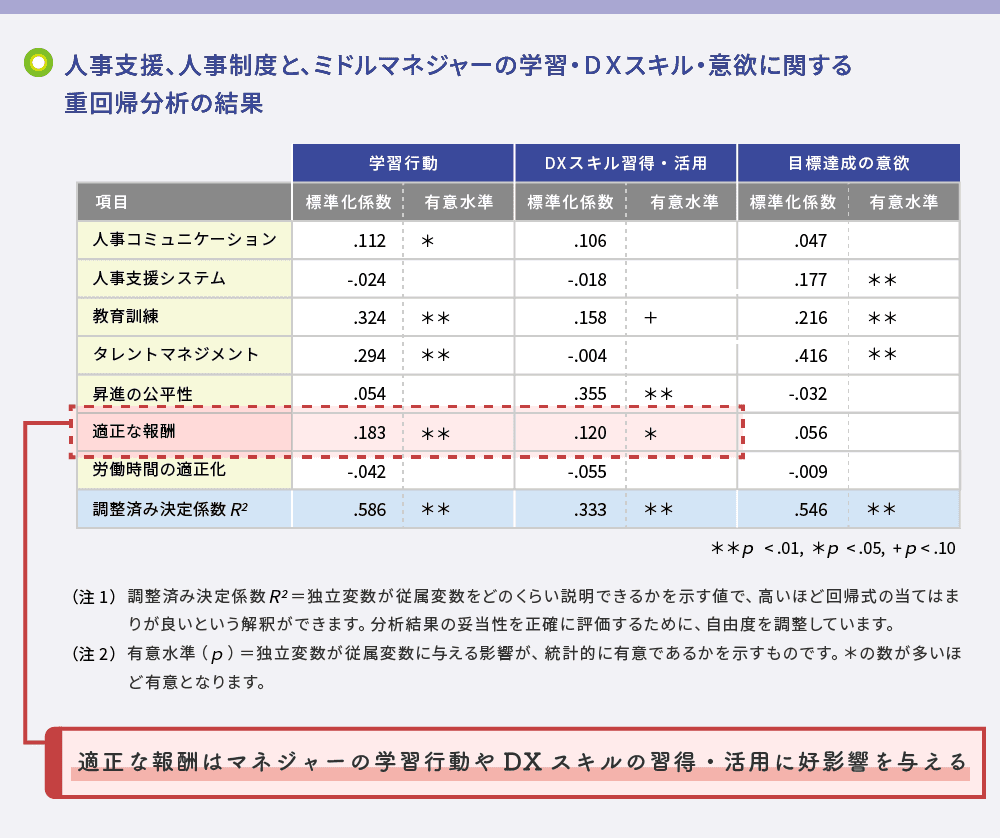

重回帰分析により、適正な報酬はマネジャーの学習行動やDXスキルの習得・活用に好影響を与えることが分かりました(表9)。

表9

因子分析では、「マネジャーの給与は、残業代を加算した非管理職よりも高い水準にある」、「マネジャーの給与は、仕事の難しさや役割の軽重を反映して決めている」、「マネジャーの賞与は、公正な評価により適正に運営している」で因子負荷量が高くなりました(表10)。

調査では、全項目で肯定的回答が否定的回答を上回り良好な結果となった一方で、自由回答では、マネジャーの業務量や責任の大きさに対する対価の不十分さを指摘する声も多くあがっていたことから、マネジャーの賃金水準の適正化は企業によって差があるようです。少子化の影響により若年層の人材獲得競争が激しくなり、人材獲得や離職防止のため若年層の賃上げを行う企業が増えていますが、ミドルマネジャー層の賃上げが話題となるケースはほとんど見かけられません。プレイング・マネジャーで仕事量も多い中、役割に対する対価は適正か、公正に評価して報いられているか、マネジャーの賃金や評価にも目を配る必要があります。

表10

まとめ

教育訓練やタレントマネジメント、昇進の公平性や適正な報酬は、マネジャーの学習行動や、DXスキル習得・活用、意欲に有意に好影響を与えます。つまりマネジャーを育成し、能力と学習を公平に評価し、役割に見合った適正な処遇を行うことは、成長と意欲の向上に繋がります。

マネジャーに投資し、その価値を最大限に引き出すことで企業の持続的成長に繋げることは、人的資本経営そのものと言えるのではないでしょうか。

ダウンロード資料のご案内

マネジャーへの投資は必要不可欠ですが、ただやみくもに投資しても意味はありません。現代のマネジャーは、「部下の多様化」、「働き方の多様化」、「DX」、「ダイバーシティ」など、様々な種類の課題を数多く抱えています。それらの背景を理解し、その上で最適なサポートや投資を行うことが求められるでしょう。 この度、産業能率大学総合研究所ではこれからの管理職育成を問い直すための資料を作成いたしました。ぜひダウンロードいただき、皆様の組織活動にご活用ください。

管理職育成の手引書

貴社の管理職、疲弊していませんか・・・?

管理職の現状と課題から、管理職育成をどのように捉え、整理し、施策に落とし込んでいくかを3つの手順で解説しています。