【SANNOエグゼクティブマガジン】「働き方改革」で克服すべきことは何か

高坂 一郎

学校法人産業能率大学 人事・マネジメント研究センター 主席研究員

※筆者は主にマネジャー力強化施策の企画、実践、全社戦略を実現するための風土改革、および人材育成に向けた人事制度構築のコンサルテーションを担当。

※所属・肩書きは掲載当時のものです。

はじめに

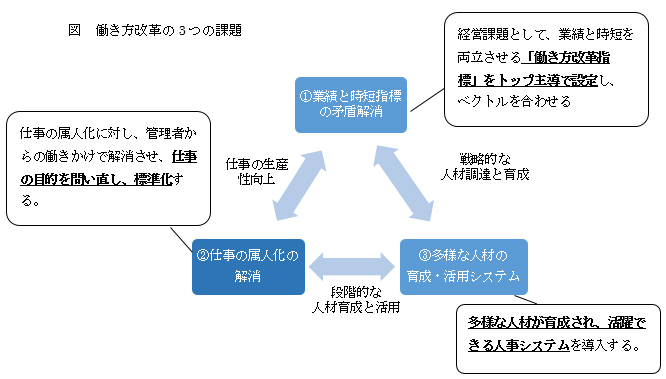

昨今話題である「働き方改革」について企業、組織支援にかかわる一人として、克服したい課題を3点取り上げたい。第1に「業績を達成する」方針を残しながら、「労働時間を削減せよ」とする矛盾した状況をいかにするか、第2に「仕事の効率化」を実現させる上で「仕事の属人化」にいかに対応するか、第3に「多様な価値観」で「働く人」をいかに育て、活用するかという点である。併せて、この3つの問題点の相互関係について検討し、「働き方改革」で克服したい点を提示していくことにしたい。

課題1 「業績達成」と「労働時間削減」の2つの方針矛盾を解消する

仕事には制約条件がある。その制約条件を改善、緩和させ、顧客ニーズを満足させる「知恵」を生み出さなければならない。ただしこうした知恵はあまり聞こえず、次のような現象が錯乱する。(1)トップ方針が五月雨式に出され、何を重点化すべきかわからない。(2)業務改善への工夫よりも外注に丸投げする。(3)業績達成のために、結果としてサービス残業を強いている。働き方改革推進担当者の本音は「トップの本気度が疑わしい」という方も多い。

一方で機能している組織は「働き方改革の指標」と「イノベーション指標(新規開拓、業務改革、新組織の機能化等)」との連動性を検証している(例:顧客との打ち合わせ時間短縮と成約率の検証等)。「業績」と「時間」という結果指標ではなく、これら2つを両立させる本質的な指標を探究し、部下を段階的に育成している。

(1)トップ主導でイノベーションを生み出す「働き方の指標」を提示すること。

(例 顧客の発注基準をきめ細かく把握 ⇒ 提案書のヒット率を高める)

(2)将来の成果につながるように「働き方の指標」の検証、見直しを行うこと。

この2つが「業績達成」と「労働時間削減」の方針矛盾を解消するポイントである。

課題2 「仕事の属人化」の問題の根深さに対応する

わが国の多くの企業・組織では、「仕事」に「人」を割当てるのではなく、「人」に「仕事」を割当てるという労務慣行を続けてきた。その結果、職務が特定の個人に委ねられる。代行者も無く特定人の意識に依存し、改善する意識が弱まれば、労働時間は改善できない。

一般的な解決策は「業務の標準化」「業務改善」「指導育成」を着実に行うことだ。しかし、その前にやるべきことがある。当の本人が仕事を「抱え込む」ような「心理的抵抗」の解消、担当業務をブラックボックス化し、既得権益にすることの解消である。本音では残業代を稼ぎたいと思う人もいる。業務改善の手法を伝えても実行されない遠因がここにある。それでも、IT(情報技術)、AI(人工知能)などによって煩雑な業務は解消に向かうであろう。 今やるべきことは、「仕事の属人化」を続ければ「時代に取り残される」と気づかせることに他ならない。膨大な仕事をこなす属人プレイヤーに対し、「本来の仕事は何か」を管理者から問い直す。定型的な情報処理業務ではなく、戦略的な価値創造業務への意識転換と育成を図る働きかけが重要だ。時には残業代を稼ぎたいと時短に抵抗する部下の感情と奥に潜む不安を理解し、これからのあり方を考えさせることも必要だ。

課題3 「多様な価値観」で「働く人」を育て、活用する機能を担う

それは、「終身雇用」の慣行が原因のように思う。「終身雇用」の意識で働く人は依然として多い。多少の不条理があっても同じ会社で就業し、「企業特殊人材」(他社では使えない技能や技術を保有する人)として過ごす。「会議や打ち合わせ」に時間をかけ、「休みを取ることを悪く言う雰囲気」なども根強い。こうした人々の意識は企業内で管理職に昇格することが成功の証となる。一方、ポスト不足で滞留する中高年社員の多くはモチベーションが低くなる。一度転職すると所得面で充実できない調査結果もある(注1)。企業側も人材の再活用や転職を進めたいと思うが、進まない。

地方の過疎化や運送、サービス業などの業種で労働力不足に悩む企業は多い。労働の流動性は望ましい。しかし、労働の流動性の向上が所得格差を拡大させる懸念もある。入退職を繰り返しても人材価値を高められるようにすることは可能だろうか。筆者は、企業が人材育成の「ハブ機能」になり、仕事の生産性を社会全体として高めることが必要であると思う。多様な人材が、必要なときに(期間限定就業、在宅、パラレルキャリア等を含め)入退職し、別の組織で再び活躍できる「動的な人材代謝」とそれを支える「静的な人材支援」の融合を行う。そして、「動」と「静」の離合集散の人材システムを制度化するには、3つの異なる評価軸を融合した人事制度の設計と運用が鍵となる。

(1)日常業務を習得、遂行する土台段階では、「同一労働同一賃金」に即した「職務」や「成果」評価の「ジョブ型基準」、(2)次の集団維持、強化の段階では、職務拡充やリーダーシップ等の「役割」「貢献」評価の「メンバーシップ型基準」、(3)専門能力発揮や格別な成果を目指す段階では「専門性」評価の「タレント型基準」である。

これら3つの軸を総合し、人材を「費用」から「財産」として価値化させる仕組みを、企業、組織を出発点に業界、社会へと拡げていくことである。(詳細は字数の関係でここまでとしたい。)

最後に

- 本稿においては、本学とHR総研による「日本企業における社員の働き方に関する実態調査」(2017年)からの示唆をいただいた。

- 出典

注1)独立行政法人労働政策研究・研修機構「大都市の若者の就業行動と意識の展開-「第3回若者のワークスタイル調査から-」2011年