【事例紹介】夢をカタチにする集団であり続けるために、⼈財育成に取り組む ヤマハモーターエンジニアリング。

はじめに

全社を挙げて、個々の能⼒を⾼め仕事の幅を広げる活動に取り組んでいる。その創意⼯夫のあり⽅や会社としての教育体制について、同社取締役 経営企画部部⻑の吉原聡⽒、総務グループ 教育・安全担当主任技師の登澤幸雄⽒、主事の⽵内亘⽒にお話を伺った。

ー社員のほとんどがエンジニア(技術職)とお聞きしていますが、そうした組織の中で経営企画部はどのようなことをされているのでしょうか︖

吉原⽒:当社はヤマハ発動機の100%⼦会社で、モーターサイクル、マリンエンジン、さらに無⼈ヘリコプターや産業⽤ロボットの開発・設計をしています。

そもそもの経緯からすると、ヤマハ発動機とは別に、⾃由に動けて発想できる「弟分」的なエンジニア集団として⽣まれた企業なのです。

ですから、当然、エンジニアとして⾼い能⼒と質を備えた集団でなくてはなりませんし、個々のエンジニアに幅広い仕事に取り組んでもらう必要があります。

こうした組織の中で経営企画部は唯⼀エンジニアではない部署であり、コーポレート機能を⼀⼿に引き受けています。経営企画部には総務・監理・技術教育グループがあり、中でも総務グループというのは、⼀般的な総務の業務に加え、経理、⼈事関係の業務も担当しています。

⼈事には採⽤、配置・異動、教育、昇進・昇格、評価など⼀連の業務があり、とりわけ重要なのが教育です。

わたくしどもは、エンジニアリング会社ということで⼯場を持ちませんし、⼤きな設備があるわけでもありません。

何が⼀番⼤事かと⾔えば、⼈なのです。当社では、⼈件費が売上の半分程度を占めていますので、なおさら、⼈を⼤切に育てていかなくてはならない使命をもっていると考えています。

2014年1⽉に、新たな⼈財育成⽅針を打ち出しました。その意図するところは、当社の価値と成⻑の源泉である社員⼀⼈ひとりこそが財産であり、その⼈財の育成こそが企業理念や企業の発展につながるということにあります。

求める⼈財像も「卓越したエンジニアリング」「あくなきチャレンジシップ」「魅⼒あふれるパーソナリティ」という⾔葉で表現して、「会社」と「組織(部門)」と「社員」が三位⼀体となって共に影響し合い、成⻑し続けることをめざしています。当初は「会社」と「社員」という⼆つの切り⼝で考えていたのですが、当社の場合、その間にある「組織」が、エンジン設計、⾞両設計、電装制御など、かなり機能別に構成されていますので、それぞれの部門によって異なる専門性を考慮して三つの切り⼝としました。

ーエンジニア集団であるからこそ、その能⼒の質と領域を広げていくために、実際にどのような研修をされているのでしょうか︖

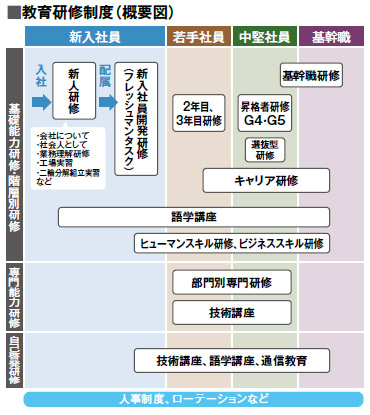

階層別研修を例にとれば、新⼊社員研修では、ものつくり通信教育から始まり、新⼊社員集合研修、フレッシュマンタスク、2年目社員研修、プレゼンテーション研修、3年目合宿研修、3年目社員業務発表会といった段階を踏んで実施しています。

特にフレッシュマンタスクというのは、ヤマハ発動機グループの中でも当社だけの取り組みで、新⼊社員が知恵を出し合い、製品の企画から開発まで⼀貫して⾏うものです。

⼊社したての社員たちは、なにをしたらいいのかよくわからない中で、⾃分たちで議論し、こんな製品があったらいいなということを発案する。市場調査をし、デザイン会社にも助けてもらいながらだんだん⾃分たちでカタチにしていく。

会社としても⼀定の予算を与え、実現をバックアップする。そうすることで、エンジニアとして、また当社の社員としての発想や責任感が⾝についていくのです。

例えば、東⽇本⼤震災の復興⽀援をするには、きちんと荷物を運べるものが必要という発想から、輸送⽤ビークルを作りました。こうした経験を経て、締めくくりの3年目の業務発表会では、新⼊社員だった彼・彼⼥らが、社⻑、役員、部門⻑の前で発表します。

⼊社式のときには⾃信なさげな表情だった社員が、実に堂々と発表しています。いろいろな経験を積み、失敗なども当然あるのですが、それらを乗り越えて、ずいぶん成⻑するのだなという実感をわたくしは持っています。

新⼊社員以外にもG4昇格者、G5昇格者、新任基幹職、基幹職、部⻑といった階層ごとにプログラムがあり、G5昇格者以上からは、産能マネジメントスクールをはじめとした外部セミナーの受講を必須としています。

ーエンジニアならではの考え⽅や⼿法に加え、コミュニケーションスキルの向上などにも⼒を⼊れておられますが、社内でどのように活⽤されているのでしょうか︖

他にもQFD(Quality Function Deployment)=品質機能展開と呼ばれる⽅法もあります。このように、さまざまな問題解決法やツール・考え⽅があり、実際に何か問題が起きたり、使う場⾯があったりしたときに、こうした⼿法をどんどん使い、その使い⽅の⼒量をあげていってもらえるといいなと考えています。

そうした場⾯で、個々のエンジニアが違う⾔葉を使っていると根本的なところでうまく話がかみ合わない、だからこそ⾔葉をすり合わせて同じ概念を共有しておくことが必要なのです。そのような場⾯でこそコミュニケーションスキルが求められると思います。

技術者は⼀⼈ひとり個性が違いますが、個で仕事が完結するわけではありません。組織で仕事をするわけですから、やはり共通なものをきちんと定めておくべきだと考えています。

「夢」というのは、もちろん私たち⾃⾝の想いもありますが、お客様の想いや未来への想いもあります。

それらがひとつの夢となって、最終的にお客様の感動や社会との調和、私たち⾃⾝の喜びという「カタチ」になる。「夢」が「カタチ」になるには、そうしたプロセスを経て実現するのだということをVISION2020では⽰しています。

このことを社員全員で共有できているようで、よい影響も少しずつ現われてきているようです。

ー⻑年にわたって産能マネジメントスクールのセミナーをご利⽤いただいていますが、どういった目的をお持ちで、どのような点を評価いただいているのでしょうか︖

例えば、産能⼤さんと他社さんとでは⽤語や概念が異なるということがあると思うのです。

そのため、先ほどからお話ししているように、エンジニアというのは⾔葉による共有がとても⼤事ですので、そこは⼀貫性をもって産能⼤さんにお願いしようということにしています。

個々のセミナーの目的はそれぞれあるわけですが、外部のセミナーを社員に受けてもらう⼀番の⼤きな目的は外部との異業種交流といいますか、「他流試合」を⾏うことにあると思います。

当社は地⽅にある企業ですから、外部のセミナーに出て、いろいろな会社の⼈と話をして、刺激を受けて帰ってきてほしいというのが願いです。幸い、参加した社員たちはさまざまな刺激を受けて帰ってきてくれます。

エンジニア集団ですから、数年前までマネージャーになりたくないという社員もいたのですが、セミナーを受講することで少しずつそうした意識も変わってきています。

ー確固とした⼈財育成⽅針をもった御社に、産能マネジメントスクールのセミナーを⾼く評価していただき⼤変うれしく思います。今後さらにどのようなことをお考えですか︖

会社として機会を与えることができても、それをすぐ仕事に使えるようになるというのも難しいことだと思いますので、それを⽇々の経験の中ですり合わせ、本当に⾃分のものにしていくということが重要なのではないでしょうか。

そうしたことが、研修に参加した全員にできているわけではありませんが、その⼤切さを伝えて、理解してもらい、仕事の中で実践し、能⼒を⾼めていけたらいいし、またそれに近づける⽀援ができればと考えています。

これまでは現場のグループリーダーに任せっきりだったのですが、受講前の動機づけを目的とした⾯談を実施し、受講後も報告書を書いてもらっています。

それ以外にも、研修の⼀環として社⻑と社員が語り合う場があるのですが、そのときにも学んだことを報告してもらっています。これからも全社的により教育効果を⾼めていきたいと考えています。

吉原⽒:当社は2年前に厚⽣労働⼤⾂より「⼦育てサポート企業」として“くるみん”マークの認定を受けました。これは当社の仕事と⼦育ての両⽴のための取組 が認められたものですが、こうした環境の下、今回産能マネジメントスクールセミナーに参加させていただく社員には、⼦育て中の⼥性設計者もいます。

今後は男性による⼦育てと仕事の両⽴といったことも含めて、さまざまな⽀援の充実を図りたいと考えています。

(2014年7⽉取材)