【事例紹介】東京ガスの企業倫理・コンプライアンスの取り組み

はじめに

今回は、東京ガス株式会社コンプライアンス部⻑の松本隆様に、東京ガスグループにおけるコンプライアンスの取り組み・推進の事例を通して、コンプライアンスマインドの浸透に必要な施策についてご紹介いただきました。

- 本編は2009年7⽉22⽇の学校法⼈産業能率⼤学主催「SANNO経営倫理フォーラム2009」にて講演いただいた内容を編集したものです。

東京ガス株式会社 プロフィール

| 設 ⽴ | 1885年(明治18年)10⽉1⽇ |

|---|---|

| 本 社 | 〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号 |

| 創設者 | 渋沢栄⼀ |

| 資本⾦ | 1,418億円 |

| 売上⾼ | 1兆6,601億円(連結) |

| お客様数 | 10,256千件 |

| 従業員 | 8,345⼈(2009年3⽉現在) |

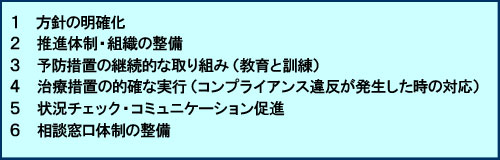

3万⼈を対象としたコンプライアンスの推進における6つの柱

東京ガスグループでは、現在⾸都圏を中⼼に1,000万件以上のお客さまにガスエネルギーをお届けしています。

その事業にかかわっている従業員数は、単体で8,345⼈(2009年3⽉現在)ですが、関係会社や東京ガス協⼒企業会という協⼒会社を加えると、グループ全体で約3万⼈の従業員がいる計算になります。私たちコンプライアンス部では、これら3万⼈を対象にコンプライアンスの徹底に取り組んでいます。コンプライアンスの推進にあたっては、下記6つの項目を柱として設定しました。

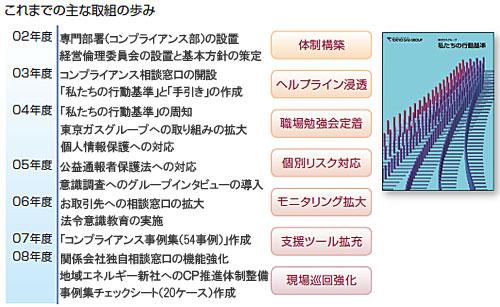

これまでの取り組みの変遷

2002年11⽉にコンプライアンス部が設置されたことから具体的な取り組みがスタートしています。

また、翌年の個⼈情報保護法施⾏に向けた対応を⾏いました。さらに2005年度には公益通報者保護法施⾏に向けた対応を⾏い、2006年度には、相談窓⼝の対象を取引先にまで拡⼤しました。2007年度には、犯しやすい間違いを⾝近な事例を使って勉強するためのツールとして『コンプライアンス事例集』を制作しています。2008年度には、ガスに関する商品・サービスを⼀元的に提供する「地域密着型の協⼒会社」のコンプライアンス推進体制を整備しています。

職場ごとにコンプライアンス推進担当者を置くことで現場主導型による教育・啓発体制を確⽴

全社組織へのコンプライアンスの推進をどう進めたらよいか。コンプライアンス部の⼈員にも限界がありますので、私どもも⽇々悩んでおりまして、そのひとつの⽅策として打っているのが、各部門に推進担当者を任命し、その推進担当者のメンバーに現場主導型で頑張ってもらうというやり⽅です。

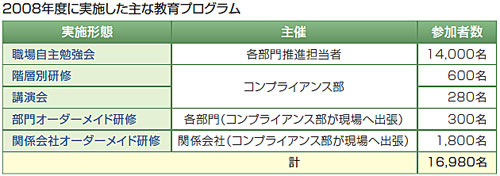

現在、当社内に252⼈、関連会社では36⼈のコンプライアンス推進担当者がいます。各推進担当者には、部門および関係会社ごとに職場単位での「⾃主勉強会」を展開してもらっています。この⾃主勉強会には全社的にかなり⼒を⼊れており、標準的な勉強会の進め⽅についてのコンサルティング、⾃主勉強会⽤の各種テキストやVTR等のツールも充実させています。上期・下期にそれぞれ最低1回以上はやってほしいと各推進担当者にお願いをしており、2008年実績としてはこの⾃主勉強会に累計約1万4,000⼈の社員が参加しました。

コンプライアンス部では、この約290⼈の推進担当者に対し、毎年1~2⽉に50⼈程度のグループに分けて「推進担当者連絡会」を開催しています。この会は、コンプライアンスにかかわるホットなさまざまの情報を提供し、次年度の活動計画に反映させていくための場となっています。

さらに2008年度からは各部門の代表者からなる「部門代表推進担当者連絡会」を発⾜しています。

これは、約290⼈から成る推進担当者に対する総合的な働きかけよりさらに⼀歩進んだもので、各部門におけるコンプライアンス推進の中核となって旗を振ってもらう部門代表者22⼈を選抜し、連絡会や研修を実施しているものです。今年度からはケースメソッド研修を新たに取り⼊れ、⾃分でいろいろ考え、⾃分の⾔葉で発⾔してもらうという研修内容で非常に盛り上がりを⾒せています。

その他のマインド醸成の教育プログラムとしては、新⼊社員や⼊社3年目、新任管理者など、対象を階層別に区切った階層別研修や講演会を実施しています。また、関係会社や各部門からの要望を受け、コンプライアンス部が機動的に現場へ出張して研修を実施する「オーダーメイド研修」なども⾏っています。

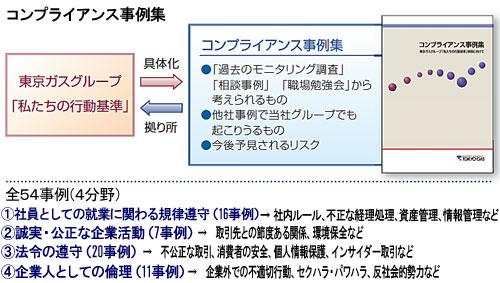

コンプライアンス事例集の作成

東京ガスグループでは2007年度より『コンプライアンス事例集』を制作し活⽤しています。これは、推進担当者による⾃主勉強会のツールとして使って欲しいという意図で作成したものです。

モニタリングシステムとして「コンプライアンス意識調査」を毎年実施

続いてモニタリングとしての「意識調査」についてご紹介させていただきます。

当グループではモニタリングをコンプライアンスPDCAサイクルの「C」(CHECK)における重要な取り組みと位置づけ、「コンプライアンス意識調査」を2003年より実施しています。

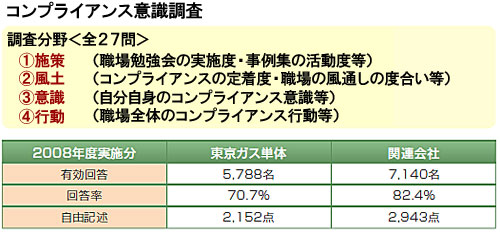

年に1回、9⽉中旬から10⽉中旬にかけて実施する「コンプライアンス意識調査」では、「施策」「風⼟」「意識」「⾏動」という4つの区分で全27問を設定しています。導⼊当初は55問あったのですが、「アンケートするだけでも疲れてしまう」などの声も多く、改善の余地も残されていました。そこで毎年少しずつ質問内容の吟味を繰り返し、現在の27問となりました。

質問の仕⽅においても回答者⾃⾝のことだけを聞くと「良いと思われる回答」に偏ってしまう可能性があったため、『意識』では「あなた⾃⾝では⼤丈夫ですか」という聞き⽅に、そして『⾏動』では「あなたの周囲の⽅は、できていますか」というように、質問項目を⼯夫して聞くようにしています。なお、アンケートの有効回答率において関係会社のほうが⾼い要因としては、東京ガス単体では各⾃のパソコンからダイレクトに回答するシステムを採⽤しているのに対し、関係会社ではネット環境に制約のある⼀部の会社において紙によるアンケートを実施したためであると分析しています。

アンケート集計後は、すべての部門および全関係会社にその内容をフィードバックします。その結果を分析し新たな施策を⼀所懸命打ってもらうことにより、風⼟が向上していきます。風⼟が向上することで、職場全体の環境が良くなり、社員⼀⼈ひとりの意識も変わっていきます。その結果、組織全体がコンプライアンスに沿った⾏動をするという図式が成り⽴つわけです。

「知っているコンプライアンス」から「出来ているコンプライアンス」への変⾰

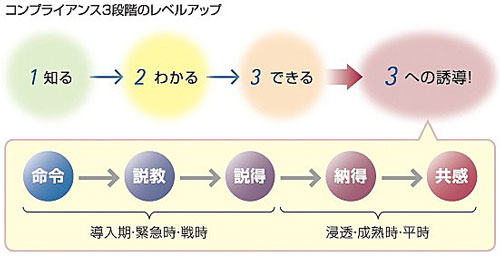

最後に現在の課題認識と今後予定される取り組みについてご紹介します。コンプライアンス部の設置から6年が経過した今、あらためて感じているのは、⼈は知識だけでは⾏動に結びつかないということです。「知っているコンプライアンス」から「出来ているコンプライアンス」への移⾏こそが、今後取り組むべき⼤きな課題となると認識しています。

社員⼀⼈ひとりを「できる」レベルまで持っていくためには「命令よりも説教」「説教よりも説得」「説得よりも納得」「納得よりも共感」という段階的な意識の変⾰こそが重要と考えます。

組織の中のリーダー、あるいは上に⽴つ者だけが組織全体を引っ張る「機関⾞型の組織」ではなく、⼀⼈ひとりが動⼒になる「リニアモーター型の組織」にならなくてはいけない。このような考えを基にして、今後も⼀歩⼀歩確実に前進していきたいと考えています。

(2009年7⽉22⽇公開、所属・肩書きは公開当時)