【事例紹介】三井住友海上⽕災保険株式会社の「⼥性が活躍する会社」のしくみづくり 〜Part2〜

はじめに

前回は、「三井住友海上グループの経営・企業理念」、「⼈を⼤切に育てる”⼈財育成”と能⼒開発体系」、「ステップアップジョブ制度(社員区分転換制度)と⼥性活躍推進の取り組み」についてお伝えいたしました。

今回は、「メンター制度」、「ステップアップ研修」、「⼥性活躍推進の仕組み」についてご紹介いたします。

(ページの構成は、ご講演内容をpart1とpart2に分けさせていただきました。最初からお読みいただくには、part1からどうぞご覧ください。)

⾦⼦朱実⽒

三井住友海上⽕災保険株式会社 ⼈事部 能⼒開発チーム 課⻑代理

1980年⼤正海上⽕災保険株式会社(現:三井住友海上⽕災保険株式会社)に⼀般職(現業務職)として⼊社。営業、経理、事務インストラクターを経て、1995年営業部門で総合業務に従事。1996年業務職(現エリア総合職)に転換。2003年現在の⼈事部能⼒開発チームで主に総合職・エリア総合職の教育体系の検討、研修企画、運営に従事。

*プロフィールはインタビュー当時のものです。

*プロフィールはインタビュー当時のものです。

メンター制度

メンターを務めてもらう先輩にもエリア総合職として更なるレベルアップも目的としています。選任⽅法は、エリア総合職に転換後1年を経過した全社員にメンター登録依頼をし、承諾をもらった⽅にメンターとして登録する形を取っています。

メンターの決め⽅ですが、ステップアップジョブは、会社に⼊社してからの経歴が皆様々ですので、1対1のメンターとメンティというのは難しく、そこで、⾃分が相談したい内容によってメンターを決めていくという形をとっています。

具体的には、4⽉のステップアップジョブ研修に参加してもらい、メンターとして紹介をします。ただ⽇常業務がありますので、全員のメンターがその研修に出席できるわけではありませんので、社内のホームページにメンターからの⼀⾔と経歴を掲載して紹介しています。

ステップアップジョブ対象者は、そのホームページ、あるいは研修での話を聞いて、相談内容に合わせて、メンターを選択してもらいます。メンターの任期は1年です。

メンターの教育としては、メンターハンドブックを作成し、配布をしています。メンターハンドブックは、社外のメンター研修を専門に担当している講師にたたき台を作成してもらいました。それに当社⼈事相談室の専門スタッフが⾁付けをし、当社独⾃のハンドブックとして完成させました。

またメンターには、基本的知識を学んでもらうために、通信講座の受講およびメンター研修を受講してもらっています。メンター制度の認知のために、4⽉のステップアップジョブ研修の中の半⽇を割いて、まずメンター研修を実施いたします。それからメンターのみの研修として、7⽉に1泊2⽇の研修を実施しています。

年間10回以上の研修実施︕『ステップアップジョブ研修』

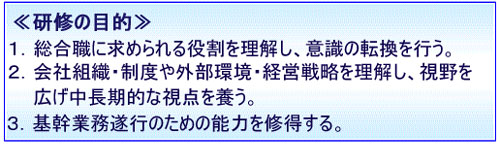

ステップアップジョブ研修の目的を次に説明いたします。

資料4 イベント資料P25「ステップアップジョブ研修」のスライドより

研修は、部門共通で年3回、研修目的の1と2をカリキュラム化した内容で実施しています。昨年は10⽉、来年度は8⽉になりますけれども、産業能率⼤学からも講師を派遣してもらい実施しています。

また、各部門とも3回の部門別研修を⾏っています。これは目的の3をカリキュラム化したものです。その他、総合職向けに実施している、本社各部が講師となって実施している研修へ随時参加してもらうことになっています。ということで、年間10回以上の研修を開催しています。

また、各部門とも3回の部門別研修を⾏っています。これは目的の3をカリキュラム化したものです。その他、総合職向けに実施している、本社各部が講師となって実施している研修へ随時参加してもらうことになっています。ということで、年間10回以上の研修を開催しています。

「⼥性が活躍する会社」を目指す⼥性活躍推進の取り組み

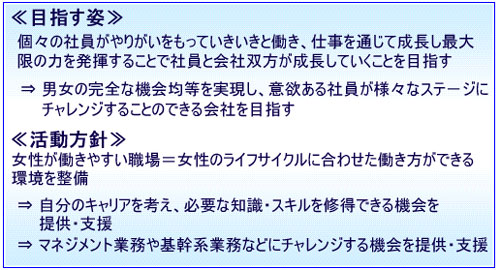

最後に、当社は2006年4⽉に⼈事部内に⼥性活躍推進チームを設置いたしました。このチームのメンバーは専任ではなく、部内で⼥性に係る仕事を担当してきた者が集まっており、私もこのチームのメンバーの1⼈です。目指す姿、活動⽅針というのは、下図(資料5)になります。

資料5 イベント資料P26「⼥性活躍推進の取り組み」のスライドより

また、その他の現在の取り組み状況は、育児に関する各種⽀援制度の拡充を⾏っています。どの会社にもある休暇制度に、加えて今年は育児⽀援施設と提携を⾏って、いろいろな優遇制度を⽴ち上げています。また2007年4⽉からは、短縮勤務、育児休業明けの⽅が時間を短縮して勤務する制度も本格的に実施していきます。

その他にも各種⽀援制度がありますが、2006年度から実施したものとして、「実際に産休や育休を取得してみないと分からない」「部下にそういう⼈がいないと分からない」とい社員に対して社内のホームページに育児⽀援策とキャリア⽀援策に分けて情報を掲載するようにしました。次年度は全国主要都市を巡って皆さんの意⾒を聞く、20時間程度のミニセミナーの開催を予定しています。

また「ワークライフバランス」の冊⼦を作成し、男性社員も含めた全社員に配布を予定しています。

その他にも各種⽀援制度がありますが、2006年度から実施したものとして、「実際に産休や育休を取得してみないと分からない」「部下にそういう⼈がいないと分からない」とい社員に対して社内のホームページに育児⽀援策とキャリア⽀援策に分けて情報を掲載するようにしました。次年度は全国主要都市を巡って皆さんの意⾒を聞く、20時間程度のミニセミナーの開催を予定しています。

また「ワークライフバランス」の冊⼦を作成し、男性社員も含めた全社員に配布を予定しています。

(2007年3⽉2⽇公開、所属・肩書きは公開当時)